Was macht den charakteristischen Unterschied des Dreizylinders zum Vierzylinder aus?

Der markanteste Unterschied liegt in allererster Linie im Klang, also im subjektiven Hörempfinden. Aufgrund der geringeren Frequenz von Arbeitszyklen und damit Zündungen bei gleicher Drehzahl klingt der Dreizylinder-Viertakter nicht nur dumpfer als der Vierzylinder, er hat auch eine ganz andere Klangfarbe. Die typischen Äußerungen eines Reihendreizylinders mit einem Hubzapfenversatz von 120 Grad, beim Viertakter also einer gleichmäßigen Zündfolge von 240 Grad, sind dem heiseren Röcheln eines Sechszylinder-Boxers, etwa dem eines Porsche 911-Motors, nicht unähnlich und heben sich stark von der Akustik eines Reihenvierzylinders ab. Da Dreizylinder vergleichsweise selten sind, wird ihr Klang subjektiv als ungewöhnlich und charakteristisch empfunden. Das gilt selbstverständlich erst recht für zweitaktende Dreizylinder, deren Sound oft mit dem einer Turbine verglichen wird.

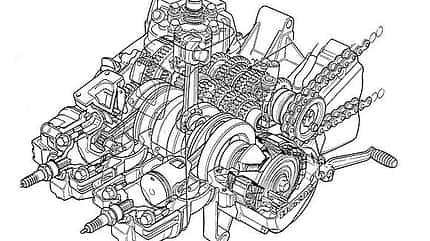

Im Gegensatz zum Vierzylinder, der mit freien, also unausgeglichenen Massenkräften zweiter Ordnung zu kämpfen hat, bereiten dem Dreizylinder mit einer 120-Grad-Kurbelwelle Massenmomente erster Ordnung Probleme. Bewegt sich der rechte Kolben nach oben, gleitet der linke nach unten, es wirken an den Enden der Kurbelwelle also entgegengesetzte Kräfte, die ein Moment erzeugen. Eine probate Abhilfe stellt eine mit Kurbelwellendrehzahl rotierende Ausgleichswelle dar. Laverda versuchte mit einer 180-Grad-Kurbelwelle - die beiden äußeren Kolben bewegen sich synchron und um 180 Grad versetzt zum mittleren Kolben auf und ab - die Laufkultur zu verbessern. Diese Anordnung erzeugt wiederum freie Massenkräfte zweiter Ordnung, welche den Laverdas keine optimale Laufkultur bescherten. Bei den späteren Modellen stellten die Techniker aus Breganze auf 120-Grad-Kurbelwellen um. Auch die Dreizylinder-Zweitakter-Baureihen von Kawasaki und Suzuki vertrauten auf 120-Grad-Kurbelwellen. Eine Ausnahme bildeten die V-Triples von Honda, deren Hubzapfenversatz sich nach dem Zylinderwinkel richtete.

Bezüglich den Abmessungen hubraumgleicher Reihendrei- und -vierzylinder baut der Triple eindeutig schmäler, allerdings auch geringfügig höher. Beim Vergleich eines modernen Drei- und Vierzylinders mit einem Hub-/Bohrungsverhältnis von 0,7 und einem Hubraum von 750 cm³ fällt ein Dreizylinder-Viertakter im Bereich von Zylinder und Zylinderkopf gegenüber dem Vierer zirka 60 Millimeter schmaler und etwa 10 Millimeter höher aus. Doch durch inkonsequente Bauweise verschenkten die Konstrukteure meist Bauraum. Der einzige Hersteller, der die Vorteile des Dreizylinders absolut konsequent nutzte, war MV Agusta mit der Dreizylinder-Rennmaschine, die von 1966 bis 1972 die 350er- und 500er-Weltmeisterschaft dominierte. Ihr Motor war im Vergleich zur konkurrierenden 500er-Honda-Vierzylinder-Rennmaschine RC 181 unvergleichlich kompakt, was sich in den Abmessungen des ganzen Motorrads niederschlug und letztendlich zum Erfolg beitrug.

In punkto Gewicht fallen die Vorteile des kompakteren Drillings gegenüber dem Vierer allerdings gering aus, wenn man beim Dreizylinder eine zusätzliche Ausgleichswelle berücksichtigt, auf die Reihen-Vierzylinder in der Regel verzichten.

Bleibt schließlich die Leistungsausbeute übrig. In dieser Disziplin hat der Vierzylinder die Nase geringfügig vorn. Mit dem kürzeren Hub und den geringeren Massen von Kolben und Pleueln erlaubt er höhere Maximaldrehzahlen und damit Leistungsvorteile, selbst wenn er höhere innere Reibungsverluste hat. Das musste auch MV Agusta im Rennsport erkennen, die vom Dreizylinder auf den Vierzylinder umstellten, als die japanische Zweitaktkonkurrenz anfangs der 70er-Jahre übermächtig zu werden schien.

Nichtsdestotrotz haben sich einige Hersteller, zum Beispiel Triumph oder Benelli, auf den Dreizylinder spezialisiert und dadurch ein besonderes Image erworben. Vor allem Triumph bietet Dreizylinder in den unterschiedlichsten Hubraumklassen und Kategorien an und ist damit im Markt erfolgreich.

In einer finalen Abwägung für oder gegen den Drilling spielen also vor allem subjektive Empfindungen wie der unnachahmliche Klang eine entscheidende Rolle. Und damit ein Eindruck den jeder bestätigen kann, der bereits einmal einen Dreizylinder, egal, ob zwei- oder viertaktend, fahren konnte.

Kawasaki 750/500/400/350/250

Zunächst einmal die gute Nachricht: Endlich, endlich habe ich eine! Seit zwei Jahren suche ich eine kleine Kawasaki 250, am besten eine S1 mit cooler Trommelbremse. Und vorgestern stand sie im Internet. Hier ganz in der Nähe wollte ihr Besitzer sie loswerden. „Das kleine Biest läuft nicht richtig, außerdem steht sie mir schon 20 Jahre im Weg herum...“ Dem Mann konnte geholfen werden. Ich nahm sie mit, in Blau, total verdreckt, angerostet, aber bis auf den Lenkungsdämpfer ziemlich vollständig und kaum verbastelt.

Die wilden Kawasaki-Drillinge haben es mir schon seit Kindertagen angetan. Das liegt an zwei Dingen. Zum einen an der spektakulär asymmetrischen Auspuffanlage mit den beiden Rohren links und dem einzelnen rechts auf der Kettenseite. Und zum anderen an den breit aus dem Rahmen quellenden, herrlich verrippten Zylindern, die eine brachiale Ausstrahlung besitzen. Der Rest, Fahrwerk, Tank, Sitzbank und die dünnen Speichenräder dienen ja nur dazu, das Ganze irgendwie auf die Straße zu bringen. Diese Kawasakis, auch Mach I, II, III und IVgenannt, sind ganz MOTORrad. Konsequenterweise legte Kawasaki auch kaum Wert auf Bremsen. Mickrige 180er-Trommelbremsen sollten dem heftigen Vorwärtsdrang der Drillinge Einhalt gebieten. Das klappte nur bedingt. Spätere Versionen hatten dann durchweg Scheibenbremsen. Meine S1 jedenfalls ist schon beim Schieben kaum zu stoppen. Der Bremszug verbraucht wohl schon die meiste Handkraft durch Reibung. Riecht nach Arbeit, macht aber nichts.

Dank der ziemlichen Wackelfahrwerke und der wahnsinnig aggressiven Leistungsentfaltung der Erstgeborenen, der 500er-Mach III, hatte die Baureihe schnell das Image „Witwenmacher“ weg. Was die Gier auf die wilden Kawas natürlich noch weiter anheizte und die Marke bis heute prägt.

Mein Kumpel Thomas hatte sich damals eine Mach III gekauft. Nachdem er genug von seiner Honda CB 500 Four und ihrem sanften Motor hatte, und ich ihm mit der RD 400 ständig um die Nase fuhr, sollte es die ultimative Waffe sein. War sie auch, zumindest zehn Minuten lang. Da ging der Ofen wie eine Bestie, schnalzte gerne mit dem Vorderrad in die Luft und trieb Thomas zu fahrerischen Glanzleis-tungen. Dann kam die Phase der Überhitzung, laut scheppernd verlor die Mach III regelmäßig ziemlich an Leistung und schob Sorgenfalten auf Thomas‘ Stirn. Es war dann Zeit, das Erlebte bei einer Abkühlpause zu diskutieren und später die Riefenbildung am mittleren Kolben zu begutachten.

In den 90er-Jahren kaufte ich mir dann eine grüne KH 400. Sie war sozusagen die Sanfteste unter all den wilden Schwestern. Hatte 40 PS, einen Motor in Gummilagern und Scheibenbremse. Sie wackelte kaum noch und war sogar ganz gut verarbeitet. Mit einer Besänftigungsstrategie reagierte Kawasaki im Lauf der Zeit. Die Mach III wurde bis auf 50 PS gedrosselt, die 250er auf 26 von ehemals 28 PS. Die ganz wilde, 41 PS starke 350er-Mach II von der 400er abgelöst. 350er sind heute schon extrem selten in gutem Zustand anzutreffen.

Das Spitzenmodell war aber die 1971 erschienene 750er-H2 Mach IV, mit ihren 71 PS eines der stärksten Motorräder der Welt. Und das mit 192 Kilogramm Trockengewicht und Zweitaktmotor. Eine wahrhaft brutale Maschine in dieser Zeit und der Traum aller werdenden Männer. Sie erzielt in gutem Zustand heutzutage die höchsten Preise. Schrott wechselt für 4000 Euro, gute Maschinen mindestens für 8000 und Neuwertiges für deutlich über 10 000 den Besitzer. Viel Geld, aber die toll in Gold, Lila oder Blau lackierten Maschinen mit dem sexy Höcker sorgen noch heute für einen mittleren Menschenauflauf.

Ich hatte die Gnade, vor einigen Jahren einmal einen Tag dieses Biest zu zähmen. Mit der heutigen Erfahrung an Motorleistung kommt die H2 natürlich eher zahm rüber. Man muss die gut 70 PS in die Zeit setzen. Auch wirkt der Motor heutzutage keineswegs super bissig, sondern fast schon drehmomentstark. Dafür teilt eine H2 heftige Vibrationen aus. Eher gutmütig wirkt auch das Fahrwerk. Mit modernen Reifen ausgestattet, verliert eine solche, früher heftig wackelnde Maschine viel von ihrem Schrecken und glänzt mit geradezu großartigem Handling und zielgenauem Kurvenverhalten. Nur die Bremsen, die gilt es zu beachten. Da tut sich nicht viel. Hinzu kommt der kaum mit Bremswirkung dienende Zweitakter, der einen vor der Kurve richtig schnell macht.

Jetzt freue ich mich darauf, meine Neuerwerbung, die Mach I, zu putzen. Und sie wiederzubeleben. Ich werde in den nächsten Ausgaben davon berichten. Meine ehemalige 400er wechselte übrigens zu Claus-Peter Elberth, langjährigen MOTORRAD-Classic-Lesern sicher nicht ganz unbekannt.

Suzuki GT 750/550/380

Wie viel Material Suzuki in seiner Dreizylinder-GT-Baureihe verbaute, bemerkte ich, als ich meine 550er einst zerlegte. Der Motor war nach 70 000 Kilometern überarbeitungsbedürftig. Aber dieses Trumm aus dem Rahmen zu heben und in die Keller-Werkstatt zu schleppen, war richtig Arbeit. Gefühlte 60 Kilogramm für einen Zweitakter? Warum? Suzuki legte den Schwerpunkt bei den Drillingen nicht auf Spitzenleis-tung, sondern auf Laufkultur und Haltbarkeit. Die Kurbelwelle trug ziemlich Schwungmasse, und das Gehäuse mit dem integrierten Anlasser baute mächtig groß mit dicken Wandungen. So war eine GT 550 breiter als eine CB 500 Four.

Aber noch heftiger als der dicke Motor schlug der Rahmen ins Kontor. Warum Suzuki dermaßen viel Metall brauchte, um ein trotzdem ziemlich labiles Fahrwerk zu bauen, ist mir bis heute ein Rätsel. Rahmen, Schwinge und Gabel fühlten sich schwerer an als der Motor.

Ich hatte mir eine 76er-Unfall-GT als Ersatzteillager gekauft. Die gab es damals häufig, denn die hübsch gestylten Suzukis mit ihren einzigartigen Drei-in-vier-Auspuffanlagen besaßen starre Fußrasten und wenig Bodenfreiheit, was dem einen oder anderen Heißsporn gerne das Vorderrad wegzog. Meine GT, eine 73er mit den immer undichten Interferenzröhrchen zwischen den Krümmern, wurde auf die spätere Version umgebaut. Außerdem war ich auf die sensationelle Ganganzeige scharf, die ich tatsächlich zum Funktionieren brachte. Und dann die zweite Bremsscheibe, ein Genuss, aber Grund zweier Vorderradblockier-Stürze, weil etwas mit dem Hauptbremszylinder nicht stimmte.

Grundsätzlich waren die Suzis, vor allem die später für 2999 Mark verramschten 380er, ebenfalls sehr beliebt, trotz der 30 Kilogramm Mehrgewicht zu den jeweiligen Kawasaki-Pendants. Die GTs sahen wertiger aus, waren gediegener verarbeitet und Suzuki legte mit den speziellen Kühlsystemen sichtbar den Fokus auf Dauerhaltbarkeit. Ram Air-Sys-tem nannte sich die hübsch gestaltete Lufthutze über dem Zylinderkopf der beiden luftgekühlten 380 und 550. Sie sollte die Kühlluft gezielt einfangen und durch die Kühlrippen führen. Noch mehr Aufwand trieb Suzuki bei der GT 750: Für das Spitzenmodell wurde die erste Wasserkühlung im Großserienbau verwendet. Durch das martialische Aussehen mit dem mächtigen Kühler und die urgewaltige Drehmomententfaltung der 750er hatte diese schnell den Spitznamen „Wasserbüffel“ weg.

Für mich war dieses Traummotorrad nie erreichbar, meine 550er musste genügen. Von den Fahrleistungen her war sie zumindest der ersten Version mit 52 DIN-PS der 750er mit den tollen schwarzen Endstücken auf den Auspuffen ebenbürtig. Die 72er-GT 750 J-Modelle mit Trommelbremse sind heute übrigens schon weltweit gesuchte Raritäten. Aber auch die späteren Varianten des Wasserbüffels mit 64 und 67 Prospekt-PS sind gesucht. Die einzigartige Laufkultur dieser dicken Tourenmaschine, die ganz spezielle Optik mit der Drei-in-vier-Auspuffanlage und dem großflächig polierten Motor geben der GT 750 eine Sonderstellung. Da ich vor einigen Jahren in MOTORRAD Classic einen Büffel restaurieren und danach einige Wochen steuern durfte, sind die Fahrerlebnisse noch immer präsent. Dieses seltsam schwebende Drehmoment, dieser bellende Klang und die dicke weiße Wolke beim Kaltstart. Einzigartig in dieser Komposition. Und gerne erinnere ich mich noch der vielen tausend Kilometer mit meiner 550er, schließlich trug die mich damals um die halbe Welt.

Honda MVX 250 F

Soichiro Honda war ein leidenschaftlicher Verfechter des Viertakters, nicht einmal sein Massenmotorisierungsmittel Super Cub durfte mit dem simplen Zweitakter antreten. Aber schon im verzweifelten Kampf um die 500er-WM hatte er eine Niederlage einstecken müssen: Ein Jahr, nachdem der Dreizylinder-Zweitakter NS 500 den Ovalkolben-Viertakter NR 500 ersetzte, fuhr der V3 unter Freddie Spencer 1983 den so lang ersehnten Halbliter-Titel ein. Doch auch die Märkte - vor allem der heimische - widersetzten sich dem Willen des großen Firmenlenkers und verlangten nach sportlichen Zweitaktern.

Um Suzuki und Yamaha das Feld nicht kampflos zu überlassen, entwickelte Honda eine komplette Zweitakt-Familie, die mit 125er-Einzylindern weltweit ökonomische Erfolge feierte und mit NSR 250 und NS 400 R zwei Ikonen des Zweitakt-Kults hervorbrachte. Den Start aber machte ein Motorrad, das vorrangig für Japan gedacht war und nur in wenige andere Länder - in Europa nur in die Schweiz - exportiert wurde: die MVX 250 F.

Der erste „große“ Honda-Zweitakter erschien 1983 und schöpfte seine Kraft wie die Rennmaschine aus drei Zylindern. Allerdings liegen die beiden äußeren Zylinder, der mittlere steht. Bei der NS ist es umgedreht. Die drei Keihin-Flachschiebervergaser sitzen im 90-Grad-V, den Einlass steuern Membranen. Anders als Yamaha bei der damals frisch renovierten RD verzichtete Honda noch auf ein Steuersystem im Auslasstrakt. Um Vibrationen zu mildern, wurden Pleuel und Kolbenbolzen des stehenden Zylinders deutlich massiger gestaltet als jene der liegenden Einheiten.

Der mit einem Sechsganggetriebe versehene, wassergekühlte Motor steckt in einem Doppelschleifenrahmen, der von jenem der Viertakt-V2-VTR 250 abgeleitet wurde. Vorn arbeitet eine konventionelle, luftunterstützte Gabel, hinten ein über Hebel angelenktes Federbein (Pro Link), die vordere Einscheiben-Bremse ist gekapselt, die Leichtmetallräder tragen an den Naben verschraubte, an den Felgen vernietete Blechspeichen (Comstar).

Beim Osnabrücker Händler Wolfgang Fuchs - spezialisiert auf rare Ware - konnte MOTORRAD Classic eine MVX 250 auftreiben und überraschende Eindrücke sammeln. Das zierliche, aber keineswegs supersportlich gezeichnete Feuerzeug wartet nämlich mit einer äußerst entspannten Sitzposition und einem komfortabel abgestimmten Fahrwerk auf. Superbe Handlichkeit vereint die MVX zumindest auf glattem Asphalt mit großer Lenkpräzision, auch in schnellen Kurven folgt sie ihrem 16-Zoll-Vorderrad exakt. Die etwas teigige vordere Bremse könnte größeren Sportsgeist zeigen, genügt bei zügiger Landstraßenfahrt aber durchaus.

Und der Motor? Ist einfach nur toll. Klar braucht er Drehzahlen, um aus den Startlöchern zu kommen, aber die fein dosierbare Kupplung hilft. Der unerwartet dezente, dennoch elektrisierende Sound verdeckt beinahe, wie kräftig dieser Dreier dann ab 6000 Umdrehungen zulegt, wie er ab 7500/min Rasanz entwickelt und die Drehzahlmessernadel - bis hoch in den fünften von sechs bestens abgestuften Gängen - an den roten Bereich bei 10500/min treibt. Dabei wirkt er nie knochig, vibriert nur maßvoll. Spontan, aber nicht überfallartig reagiert er auf Gasbefehle, eine Freude, wie leicht und präzise sich die Keihins bedienen lassen. Ein kleines Prachtstück, typisch Honda.

Doch leider hat diese Geschichte auch noch eine andere Seite, denn die MVX wurde nicht umsonst nach zwei Jahren wieder vom Markt genommen. Noch während der Garantiezeit der ersten ausgelieferten Exemplare erhielten die 40 PS starken Motoren geänderte Pleuel für den stehenden Zylinder. Ferner erwiesen sich dessen Kolben als nicht vollgasfest und wurden ebenfalls getauscht. Schließlich zeigte sich, dass die werksseitig falsch programmierte Zündanlage an den durchgebrannten Kolben eine Teilschuld trug. Die Korrektur all dieser Malaisen half dem innovativen Triple nicht mehr. Zwei Jahre nach seinem Ableben startete Honda mit der V2-Rakete NSR 250 einen neuen und deutlich erfolgreicheren Zweitakt-Versuch.

Honda NS 400 R

Der Weltmeister-Mythos fährt immer mit. Zumindest fühlt sich der Pilot im Sattel der NS 400 R fast wie Freddie Spencer, der anno 1983 mit 21 als jüngster Fahrer den Titel in der 500er-Klasse erringen konnte. Sicher, so schnell unterwegs wie „Fast Freddie“ war sicher nie einer der Hobby-Fahrer im Sattel der 1985 erschienenen Renn-Replika. Schon leistungsmäßig ein Ding der Unmöglichkeit, schöpfte doch der Rennmotor der NSR 500 aus seinem halben Liter Hubraum stolze 130 PS. Warum Honda keine NS 500 R auf den Markt brachte, wie viele der Fans damals gehofft hatten? Yamaha und Suzuki schoben doch fast zeitgleich mit der NS 400 R ebenfalls zweitaktende Renn-Repliken an den Start, die RD 500 mit V4 und 88 PS, die RG 500 mit Square Four und 95 PS. Die japanische Führerscheinklasse von 400 cm³ ließ Honda wohl Entwicklungskosten sparen und verhinderte so die Produktion eines 500er-Ablegers für den Weltmarkt.

An anderer Stelle wurde nicht geknausert. So verwendete man sowohl beim Doppelschleifenrahmen als auch bei der Schwinge gewichtsparendes Aluminium, gönnte aber vor allem dem Motor das drehmomentfördernde ATAC-System (Automatic Torque Amplification Chamber), das per Stellmotor bei niedrigen Drehzahlen eine Klappe in den Auslasskanälen der beiden liegenden Zylinder öffnete. Beim stehenden Zylinder wurde das ATAC-System aus Platzgründen jedoch weggelassen. Nebenbei bemerkt: Der Werksrenner und die käuflichen Production Racer hatten zwar ebenfalls drei Zylinder, ansonsten verbanden sie mit der Serie aber keine Gemeinsamkeiten. Bei den Rennmotoren waren zwei Zylinder stehend und einer liegend angeordnet.

Ein, höchstens zwei Tritte erwecken den durstigen 400er - er verbraucht locker acht bis zehn Liter - zuverlässig zum Leben und einzigartiges, hart schepperndes Zweitakt-Meckern stellt sich ein. Es klingt völlig anders als ein Yamaha RD-Twin, ein Kawasaki-Reihendreier oder ein Suzuki RG-Vierer. Die Soundwertung gewinnt die Honda nie, doch in allen anderen Disziplinen kann die NS 400 R überzeugen. Die Sitzhaltung fällt Honda-typisch aus: Platz nehmen und wohlfühlen. Passt für kleine Fahrer ebenso wie für lange Kerls, und der Renner geht heute mit seiner bequemen Auslegung mit den relativ hohen Lenkerstummeln und dem entspannten Kniewinkel eher als Sporttourer durch. Anfahren gelingt mit etwas Gefühl auch ohne Drehzahlorgien, obwohl der erste Gang rennmäßig lang übersetzt bis über 80 km/h reicht. Zum zivilen Alltags-Bummeln ist selbst im unteren Drehzahlbereich genügend Leistung vorhanden. Richtig voran geht es jedoch erst ab 6000/min. Ortsende, zweiter Gang, Vollgas - so muss sich Zweitaktbiss anfühlen. Schalten bei 10000/min, Dritter, Vierter, leicht und exakt rasten die Gänge ein. Im Sechsten wären laut Werksangabe mit viel Anlauf 215 km/h drin. Die soeben mit 150 Sachen genommene imaginäre Zielgerade endet jäh am nächsten Ortsschild, welches im Zeitraffer 28 Jahre vorspult und den von 1983 träumenden Fahrer wieder in die Gegenwart holt.

Beim Bremsen erlebt der NSR-Pilot dank der auch für heutige Ansprüche knackig und sauber dosierbaren Nissin-Doppelkolbenanlage ebenso wenig böse Überraschungen wie in flotten Kurvenpassagen. 192 kg vollgetankt sind nicht rekordverdächtig leicht, doch die vorn auf einem schmalen 16-Zoll-Rad rollende 400er lenkt leichtfüßig und präzise ein und verhält sich angenehm neutral. Das Aufstellen in Schräglage ist der 400er nahezu fremd, der Geradeauslauf stets tadellos. Übrigens: Der Triple war im Honda-Werksteam nur zwei Saisons im Einsatz. 1984 setzten die Japaner einen V4 ein. 1985 wurde Spencer erneut Weltmeister. Neben der 500er- auch in der 250er-Klasse. Eben ganz schön fast, dieser Freddie.

BMW K 75

Was so ein bisschen Schminke doch ausmachen kann: Dezenter Chromschmuck hier, polierte Tauchrohre dort und etwas Rouge an der Sitzbank sowie den schwarzen Lackteilen - das genügte 1987, um die BMW K 75 vom blassen Mauerblümchen in eine nackte Schönheit zu verwandeln. Die auch heute noch die Blicke auf sich zieht. Weil sie relativ selten ist. Und so gar nicht nach Lückenfüller aussieht.

Ein Image, das der von 1985 bis 1996 gebaute Bayern-Dreier hierzulande nie abschütteln konnte. Preislich und leis-tungsmäßig zwischen den Boxern und den teuren K 100-Modellen angesiedelt, ging das Besondere der K 75, ihr harmonischer Dreizylinder, ein wenig unter. Gut, auf der emotionalen Seite gibt es betörendere Dreizylinder als den bay-erischen Triple. Statt charakteristischem Fauchen und Röhren dominiert hier nämlich das hochfrequente Pfeifen des geradeverzahnten Primärtriebs. Außerdem wirkt der Dreier beim Ausdrehen ein wenig gehemmt. Fehlende Leidenschaft macht er jedoch mit seinem bulligen Charakter wieder wett. Klasse, wie der Dreizylinder schon knapp über Standgas kraftvoll losmarschiert, dabei ausgesprochen sanft ans Gas geht und - dank gegenläufiger Ausgleichswelle - bis 6500 Touren fast vibrationslos läuft.

Zudem besitzt der Harmoniebolzen ein robustes Wesen. Antrieb und Kardan bereiten selbst bei höheren Laufleistungen kaum ernsthafte Probleme. Ruhige Naturen und Kilometerfresser kommen bei der K 75 also voll auf ihre Kosten. Insbesondere Großgewachsene, denen die klassische Sitzposition auf statt im Motorrad eine ermüdungsfreie Haltung ermöglicht. Aber auch kleinere Piloten schreckt die BMW nicht ab. Ihr Fahrverhalten ist frei von Tücke, wenn auch nicht besonders agil - 236 Kilo erfordern eben etwas Nachdruck in engen Radien. Wie alle älteren BMW ohne Paralever bevorzugt die K 75 einen runden Fahrstil, um das Auf und Ab des Kardans in Grenzen zu halten. Hat man sich darauf eingeschossen, zirkelt die K erstaunlich flott durchs Kurvenlabyrinth, wobei der gute Durchzug manches Schaltmanöver im hakeligen Fünfganggetriebe erspart.

Wer einen problemlosen Dreizylinder mit besten Allroundqualitäten sucht, darf eine K 75 somit getrost in die engere Wahl ziehen - egal, ob mit oder ohne Schminke.

BSA Rocket 3 / Triumph Trident

In den 1960er-Jahren stießen britische Zweizylinder wie die Triumph Bonneville langsam an ihre Leis-tungsgrenzen. Vor allem die verwöhnte US-Klientel forderte stärkere Motorräder. Da schwebte den Triumph-Konstrukteuren Bert Hopwood und Doug Hele ein einfaches Konzept vor. Statt einer völligen Neukonstruktion könnte man die bewährten 500er-Twins, wie eine Tiger, einfach um eine weitere Zylindereinheit zum Triple erweitern, was einen Hubraum von 750 cm³ ergeben würde. Doch die endgültige Konstruktion mit 67 mm Bohrung und 70 mm Hub war im Gegensatz zum Motor der Tiger letztendlich leicht langhubig ausgelegt. Als Mitte der 60er-Jahre aus Japan durchsickerte, dass Honda einen Vierzylinder mit 750 cm³ entwickeln würde, machten die Briten in Sachen Dreizylinder Nägel mit Köpfen. Unter Hochdruck entstand in zwölf Monaten ein Prototyp des Motors, der sich mit den beiden Nockenwellen vor und hinter den Zylindern und der Ventilbetätigung mittels Stoßstangen und Kipphebeln konstruktiv an den ohv-Zweizylindern orientierte. Allein die Kraftübertragung mit einer Dreifach-Rollenkette als Primärtrieb und einer Trockenkupplung wich von den Twins ab. Ungewöhnlich war die Verlegung der Auspuffanlage. Der mittlere Auspuffkrümmer teilte sich und mündete jeweils in einem der beiden äußeren.

Triumph hatte den Dreizylinder im Werk in Meriden bis zur Serienreife entwickelt, gehörte zu jenem Zeitpunkt aber bereits zum BSA-Konzern und so zierte das BSA-Emblem letztendlich den Tank eines weiteren Motorrads mit Dreizylinder. Doch trotz der aus Synergieeffekten gewünschten, möglichst vielen Gleichteile sollte sich die BSA optisch von der Triumph unterscheiden.

Im Gegensatz zu den senkrecht auf dem Motorgehäuse stehenden Zylindern der Triumph neigten sich die der BSA leicht nach vorn, was komplett neue Motorgehäuse erforderte. Die Motorinnereien waren dagegen weitgehend identisch. Unterschiedlich präsentierten sich auch die Rahmen. Die Trident vertraute auf einen Einschleifenrahmen mit geteilten Unterzügen, die Rocket 3 auf einen Doppelschleifenrahmen.

Beide Drillinge präsentierte DAS MOTORRAD im Frühjahr 1968, doch im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden musste die europäische Klientel noch ein Jahr warten. Im Frühjahr 1969 absolvierte DAS MOTORRAD den ersten Test und kam zu dem Resümee: „Die beiden Motorradmodelle der 750er-Klasse erzeugen Begeisterung durch die unerhörte Rasanz, die in ihnen steckt, durch die technische Besonderheit des Dreizylinder-Motors und seine Laufcharakteristik , durch die englische Motorradtradition, die sich keinesfalls versteckt.“

Trotz der verzögerten Auslieferung waren die beiden Dreizylinder rechtzeitig vor dem Erscheinen der Honda CB 750 auf dem Markt. Die hatte technisch gesehen mit ihrem ohc-Vierzylinder, E-Starter, Scheibenbremse im Vorderrad und mit 67 zu 58 PS die Nase klar vorn und legte die Messlatte in der Oberklasse höher.

Doch selbst wenn die BSA/Triumph-Drillinge gegen die Honda technisch und optisch etwas oldfashioned wirkten, sollten sie im Markt noch eine ganze Weile Präsenz zeigen. Und das, obwohl die wirtschaftlichen Bedingungen für das Überleben der beiden Marken nicht gerade günstig standen. Der BSA-Konzern kämpfte mit ernsthaften finanziellen Problemen. Im April 1973 liefen die letzten Rocket 3 vom Band und auch die Trident-Produktion stoppte zunächst, da alle Triples bei BSA entstanden. Zusätzliche Verzögerungen brachten ein Streik der Arbeiter und die Besetzung des Triumph-Werks, ehe die Trident weitergebaut werden konnte. Ende 1975 stellte Triumph die Produktion der T 160, nun mit E-Starter, ein.Heute gehören diese Fakten zur Geschichte, was zählt, ist der Charakter. Und den haben die beiden ohne Zweifel zu bieten.

Die Sitzposition fällt very british aus. Mit aufrechtem Oberkörper, die Hände locker auf dem breit ausladenden Lenker platziert, die Füße breit und weit vorn auf den Fußrasten und mit entspanntem Kniewinkel thront es sich auf der Britin wie zum Geburtstagsdinner der Queen.

Erst einmal per Kickstarter mühsam zum Leben erweckt und warm gefahren, vermag der Dreizylinder mit seinem Antritt aus dem Drehzahlkeller zu gefallen. Ab erhöhter Leerlaufdrehzahl schiebt er vehement an. Auf der Landstraße hinterlässt der Drilling dank seiner Charakteris-tik einen souveränen Eindruck. Ab 5000/min lässt der Schub aber merklich nach. Der Schaltfuß ist an der Reihe, und zwar der rechte. Die vier Gänge wollen mit Nachdruck gewechselt werden, kurz und knackig. Schalten ist auch wegen der Vibrationen angesagt, die sich bis 5000/min in Grenzen halten, mit steigender Drehzahl aber stark zunehmen und Mensch und Material zermürben können, wie auch ein Vollgastest auf der Autobahn von Hamburg nach Wien zeigte. Entgegen der Erwartung der MOTORRAD-Redakteure hielt der Motor die Tortur zwar klaglos durch, hatte aber mehrere Vibrationsrisse an Anbauteilen verursacht.

Keinen Anlass zur Kritik bietet der Sound: Im unteren Drehzahlbereich brabbelt der Motor vor sich hin, geht mit steigender Drehzahl in tiefes Röhren bis zu einem dumpfen Heulton über, wie es eben nur ein Dreizylinder-Viertakter mit 120 Grad Hubzapfenversatz zelebriert. Allein dieser Klang kann ein um das andere mal süchtig machen. Das Fahrwerk gibt sich trotz lascher Federbeine leidlich spurstabil, und fühlt sich hinter dem breiten Lenker dank dem moderaten Gewicht von 223 Kilogramm relativ handlich an.

Im Vergleich zur Honda CB 750 wirken die Triples von BSA und Triumph wie Cruiser. Gemütlich Platz nehmen, die Gänge durchsteppen, sich auf der Drehmomentwoge tragen lassen und den herrlichen Sound genießen - schon stellt sich wie von selbst Entspannung pur ein.

Laverda 1000 3C

Es gibt Motorräder, die fährt man eher zufällig. Sie laufen einem irgendwie zu, und weil sie sich bewähren und keine Zicken machen, bleiben sie eben da. Eine Laverda, so viel ist klar, fährt niemand aus Versehen - schon gar nicht den finsteren Dreizylinder mit der ungewöhnlichen 180- Grad-Kurbelwelle.

Dieses Triebwerk klingt im Leerlauf wie eine Waschmaschine mit Lagerschaden - oder wie ein Reihenvierzylinder, dem jemand einen Zündkerzenstecker geklaut hat. Was der Laverda-Triple im Grunde auch ist: Während sich der mittlere Kolben im unterenTotpunkt befindet, sind die beiden äußeren ganz oben und zünden wiederum um eine Umdrehung versetzt. Flache oder 180-Grad-Kurbelwelle nennt man das, und Laverda-Cheftechniker Luciano Zen im oberitalienischen Breganze wollte damit den zerstörerischen feinen Vibrationen der beim Dreizylinder sonst üblichen, 120-Grad-Kurbelwelle aus dem Weg gehen.

Als Dreingabe bescheinigte der Prüfstand dem 180-Grad-Dreizylinder deutlich mehr Druck im unteren Drehzahlbereich als einem 120er-Vergleichsmotor. Der Preis dafür ist der Rumpelklang im Standgas, kernige, aber nicht unangenehme Vibrationen - und unter Volllast ein Gebrüll, das nicht wie üblich beim Dreizylinder an einen gezähmten 911, sondern eher an einen Ferrari Rennsportwagen aus den 50ern erinnert. Und nicht überall Freunde findet.

Ich jedenfalls war begeistert, als ich in den Flegeljahren zum ersten Mal eine 1000er-Laverda live und in Farbe erlebte. An einer Ampel mit dem Kleinkraftrad wartend, tauchte neben mir auf einmal ein verdammt großes und verdammt rotes Motorrad auf, das einen Höllenlärm machte. Und der Fahrer in seiner verschrammten französischen Furygan-Kombi sah verflixt verwegen aus.

Natürlich kannte ich die ganzen Testberichte aus MOTORRAD, insbesondere Franz-Josef Schermers Resümee nach dem Dauertest 1975: „Ein guter Mann auf einer 1000er-Laverda - das kann für weit mehr als 25000 Kilometer eine optimale Kombination sein.“ Völlig aus dem Häuschen waren die englischen und amerikanischen Kollegen, besonders von der noch schärferen Jota-Version, und überboten sich mit martialischen Formulierungen. Kostprobe: „Eine Laverda ist nur dann sinnvoll, wenn du die Konzentration und das Selbstvertrauen hast, um dich an die alten Zeiten zu erinnern, als du ein Torpedo-Reiter warst - oder ein Stuka-Pilot.“

Solche Sätze schüren nur das Verlangen, allerdings stehen Laverda nicht gerade an jeder Ecke zum Verkauf: Obwohl die 1000er kurze Zeit als schnellstes Serienmotorrad der Welt galt, noch vor Produktionsbeginn ihr erstes Rennen gewann und als Lamborghini auf zwei Rädern bezeichnet wurde, verhinderten eine große Fertigungstiefe, ein astronomischer Preis und wohl auch der verstörende Klang eine weitere Verbreitung.

Rund 6000 Dreizylinder in allen Varianten sollen gebaut worden sein, die von mir gesuchte Version mit Borrani-Hochschulterfelgen, Brembo-Doppelscheibenbremse und Ölkühler wurde 1975 kaum 1000-mal montiert. Die passende Lederkombi hatte ich jedenfalls weit vorher.

Irgendwann fand ich mein Exemplar, das allerdings noch Arbeit verlangte. Doch ich hatte längst gelernt, dass man eine Laverda nicht kauft, wenn man sie braucht, sondern wenn man eine brauchbare findet. Seither begeistert mich der Dreizylinder bei jeder Fahrt aufs Neue mit diesem einmaligen Klang, dem kräftigen Antritt ab 3000 Touren und dem Gefühl der mechanischen Unzerstörbarkeit. Die Laverda liegt auch in sehr schnellen Kurven stabil, die Brembos verzögern immer noch sehr ordentlich und man kann mit diesem Motorrad immer noch sehr leicht die Fahrerlaubnis verlieren.

Gut, die Rechtsschaltung ist manchmal hakelig, der Dreizylinder braucht mangels Ölfilter alle 3000 Kilometer frisches 20 W 50, dazu frisst das Biest aus Breganze nicht nur Hinter- sondern auch Vorderreifen. Ketten sowieso, gerade war zudem ein neuer Satz Primärketten fällig. Aber immer noch gilt, was ein Tester in den Siebzigern formulierte: „Egal, was sie mit dir da draußen im täglichen Dschungel machen, du weißt, dass du dich am Abend auf die Laverda setzen und abhauen kannst. Und für diese Art Therapie ist kein Preis zu hoch.“

Yamaha XS 750/850

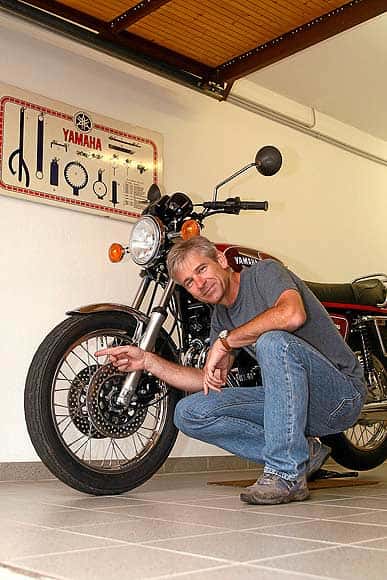

Es gibt Garagen, da geht Motorrad-Liebhabern das Herz auf. Nicht, weil darin sündhaft teure Preziosen parken. Sondern weil man spürt, dass sich hier jemand mit Haut und Haaren seinem Hobby verschrieben hat.

Ekkehard Lemke ist so einer, der bei seinen Bikes keine halben Sachen macht. Seit über 30 Jahren hegt und pflegt, ja lebt er seinen Jugendtraum, die XS-Dreizylinder von Yamaha. In dicken Ordnern hat der 53-Jährige sämtliche Testberichte über die 750er- und 850er-XS-Modelle archiviert, ebenso alle Originalprospekte, Werkstatthandbücher und Bedienungsanleitungen. Und natürlich besitzt er auch das rare XS 750-Poster von 1977. Oder die Wandtafel fürs XS-Spezialwerkzeug.

Dass es sich bei der XS 750 nicht gerade um ein gefragtes Sammlermodell mit Wertzuwachsgarantie handelt, ficht den Schwaben nicht an: „Mich fasziniert ganz einfach der herrliche Dreizylinder-Sound der XS 750, dieses sonore Grummeln beim Bummeln, das sich in ein heiseres Grollen verwandelt, sobald man dem Triple die Sporen gibt.“ Ein Gänsehaut-Vergnügen, das allerdings nicht immer ungetrübt war. Denn ausgerechnet Lemkes erste XS 750, die er sich als 21-jähriger Wehrdienstleistender mühsam zusammengespart hatte, sorgte für manch bittere Enttäuschung. Bereits am ersten Tag verweigerte die XS, ein 1978er-Vorführ-Modell mit gerade mal 70 Kilometern auf dem Tacho, den Dienst - Batterie platt. Am Tag darauf blockierte kurz vor der heimatlichen Garage das Hinterrad: Umlenkgetriebe und Endantrieb hatten gefressen - logisch, wenn das Kardanöl fehlt. Die Reparatur dauerte endlose sechs Wochen, dann verunstaltete die Säure der geplatzten Batterie Heck und Schalldämpfer. „Wenn die XS 750 lief, war sie jedoch klasse“, erinnert sich Lemke an seine Touren durch Korsika, Griechenland, Italien oder Frankreich mit Sozia und Gepäck. Nach 41000 Kilometern in zwei Jahren, einer Motorrevision (falsch eingebaute Kolbenringe) und erneut stark ansteigendem Ölverbrauch hatte er genug, sattelte um auf eine BMW R 100 S.

Doch das zeitweise schwach glimmende Dreizylinder-Feuer lodert bald wieder auf: Einer 77er-XS folgt die 850er, für Lemke „der ausgereifteste und beste Dreizylinder“. Doch das harmonische Erscheinungsbild der 750er mit ihrer tiefen Auspuffanlage gefällt ihm einfach besser. So landet er 1998 bei dem 1979er-Modell der XS 750, das er noch heute besitzt. Man erkennt es am bulligen 24-Liter-Tank. Und am seltenen Speichenrad-Umbau eines Bremer Spezialisten, der den klassischen Auftritt auf die Spitze treibt. 2003 schließt sich dann der Kreis: In Belgien stößt Lemke auf eine XS 750 von 1978. Das Schulungsmodell für Yamaha-Servicetechniker mit der Fahrgestellnummer 0001 war zu dem Zeitpunkt erst 800 Kilometer gelaufen. Mit neuem Tank und Lacksatz in Rot passt nun auch der äußere Zustand zur Laufleistung von 1300 Kilometern.

Wem er die XS 750 empfehlen könne? Lemke überlegt nicht lange: „Allen, die einen ausgewogenen Tourer suchen. Und natürlich jedem, dem bei diesem Dreizylinder-Sound das Herz aufgeht.“

Kleinanzeigen gebrauchter Motorräder aus den 70er und 80er

Motorrad Klassiker umkreist eine große Szene, was für Oldtimer Liebhaber einer gute Nachricht am Gebrauchtmarkt bedeutet. Man findet zahlreiche Motorräder aus den 70er und 80er Jahren in jedem erdenklichen Zustand. Vom rostigen Projektbike bis zum Toprestaurierten Museumsstück ist am Motorradmarkt alles vertreten. Hier ein Überblick über gebrauchte Motorräder aus den 70er und 80er Jahren: gebrauchte Motorräder aus den 70er und 80er in Deutschland.