Kreischend hetzt die grüne ZX-6RR um den kleinen Kurs in Hockenheim, schlingert beim Bremsen gefährlich, klappt in Schräglage und stiebt mit Vollgas aus den Kurven. Sekunden später steht sie an den Boxen, wird an den Laptop angestöpselt, neugierig drängen sich die Köpfe der Testmannschaft über dem Bildschirm. Und schon steht die 600er wieder auf dem Montageständer, es wird eilig geschraubt und gemessen, die Schwinge Millimeter für Millimeter in eine neue Position gebracht. Helm auf und erneut ab die Post.

Wozu der Aufwand? MOTORRAD wollte wissen, wie sich die Veränderung bestimmter Parameter aufs Fahr- und Federungsverhalten auswirkt, wenn schiere Kraft an der Antriebskette reißt. Dafür ist die neue Kawasaki ZX-6RR das ideale Versuchskaninchen, denn die Ingenieure spendierten ihr mittels austauschbarer Einsätze einen variablen Schwingendrehpunkt. Beim vollen Beschleunigen beeinflussen nämlich neben dem Kettenzug weitere Kräfte, so die Zugkraft am Hinterrad oder die dynamische Radlastverlagerung, die Hinterradfederung nachhaltig.

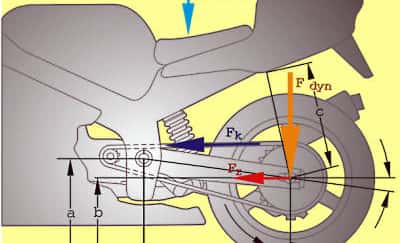

Zu den Begriffen: Die vertikale Komponente der Kettenzugkraft zwischen Ritzel und Kettenrad übt je nach Position von Ritzel, Schwingen- und Radlagerung sowie der Größe von Ritzel und Kettenrad eine Kraft auf die Schwingenlagerung und damit auf die Federung aus. Die

Zugkraft, so der Fachbegriff für die Antriebskraft, die in der Aufstandsfläche des Hinterrads auf der Fahrbahn angreift, wirkt parallel zur Fahrbahn auf die Radachse und von dort über Schwinge und Schwingenlagerung auf den Rahmen. Je nach Neigung der Schwinge greift im Schwingendrehpunkt eine resultierende Kraft in vertikaler Richtung an. Liegt der Schwingendrehpunkt höher als die Radachse, hebt die Zugkraft das Fahrzeugheck an und umgekehrt.

Dritte im Bunde ist die so genannte dynamische Radlastverlagerung, genauer deren Auswirkung. Abhängig von Radstand und Schwerpunktshöhe verschiebt sich beim Beschleunigen Gewicht vom Vorder- aufs Hinterrad, das Heck will aufgrund der zusätzlichen Massenkraft einfedern. Abhängig von der Größe und Richtung der drei genannten Kräfte federt das Motorrad beim Beschleunigen daher entweder aus oder ein.

In der Regel bewirkt die Zugkraft

bei einer entsprechend steil angestell-

ten Schwinge einen Anti-Dive-Effekt, der die Maschine beim vollen Beschleunigen

hinten aus den Federn hebt. Der Vorteil: Die Lenkgeometrie verändert sich nur sehr gering, das Federbein wird entlastet und schlägt trotz enorm hoher Radlast (beim Wheelie sind es 100 Prozent des Gesamtgewichts) nicht durch. Allerdings funktioniert dies nur bei ausreichender Höhendifferenz von Rad- zu Schwingenachse. Bei aktuellen Sportmotorrädern mit rund 120 bis 130 Millimeter Gesamtfederweg am Hinterrad beträgt diese

Höhendifferenz zirka 80 bis 90 Millimeter bei der Standardeinstellung des Fahrwerks, belastet mit Fahrergewicht.

Ist konstruktiv ein geringerer Abstand gewählt, geht also die Höhendifferenz von Radachse und Schwingenlagerung gegen null, fällt die Anti-Dive-Wirkung der Zugkraft auch geringer aus. Das Fatale daran: Wandert der Schwingendrehpunkt unter die Radachse, unterstützt die Zugkraft sogar die Einfederbewegung. In solchen Situationen wird das Federsystem beim Beschleunigen regelrecht in sich

zusammengestaucht, die Federung kann sogar auf Block gehen. Das Motorrad wird hecklastig, die Lenkgeometrie in Richtung unhandlich verändert und die Federung hinten blockiert. Speziell bei Tourenmaschinen kann dies eintreten, wenn der Fahrer den Ein- und Ausfederweg nicht an die Zuladung anpasst.

Eine durch Verstellung der Federbasis

erhöhte Vorspannung steigert dabei im Gegensatz zur oft landläufig vertretenen Meinung nicht die Federrate, also die Härte der Feder, sondern verändert das Verhältnis von Ein- zu Ausfederweg. Damit lässt sich das Heck anheben, so dass sich trotz unterschiedlicher Beladung ein annähernd konstantes Federwegverhältnis von etwa 70 zu 30 Prozent Ein- und Ausfederweg einstellt.

Bei den Testfahrten mit der Kawasaki ZX-6RR ergaben sich je nach Einstellung (siehe Kasten Seite 42) spürbare Änderungen des Fahr- und Federungsverhaltens. Allerdings machten sich veränderte Schwingenlagerpositionen im Bereich von bis zu vier Millimetern und damit unterschiedliche Kettenzugkräfte weit weniger bemerkbar, als die Variation des Schwingenwinkels durch Verlängern respektive Verkürzen des Federbeins.

Selbstverständlich setzt der Anti-Dive-Effekt der Zugkraft bei entsprechend

steil gestellter Schwinge nur ein, wenn die Kraft am Hinterrad groß genug ist. In

der Kurvenfahrt mit wenig Gas taucht

die Federung ohne jeglichen Einfluss der Antriebskraft, bedingt durch die Fliehkraft, ein. Erst beim vollen Beschleunigen hebt sich das Datarecording (siehe Seite 40) zeigt dies deutlich das Heck aus der

Federung.

Wenn Sportfahrer das Heck zu stark anheben, um die Handlichkeit und die Gewichtsverlagerung zu beeinflussen, kann es passieren, dass das Federbein beim Beschleunigen bis zum Anschlag ausfedert. Folge: Die Reifenhaftung reißt auf Bodenwellen schlagartig ab, da jeglicher Negativfederweg aufgebraucht ist. Dabei ist die Veränderung der statischen Radlastverteilung durch Absenken oder Anheben des Hecks verschwindend gering. Bei der Kawasaki ZX-6RR reduzierte sich die Hinterradlast mit Fahrer bei einem um 35 Millimeter angehobenen Heck gerade mal um 1,1 Kilogramm oder 0,4 Prozent des Gesamtgewichts.

Eine optimale Auslegung der Schwingengeometrie für alle Fahrsituationen ist praktisch nicht möglich. Stets ist wie

bei allen Fahrwerkseinstellungen der beste Kompromiss gefragt. Weshalb selbst die Grand-Prix-Teams im Ringen um Traktion und Fahrstabilität beim Spiel der Kräfte wie Zugkraft, Kettenzug und dynamischer Radlastverlagerung bei der Fahrwerksgeometrie gelegentlich daneben liegen.

Einstellungen

Einstellung 1: Ritzelhöhe 414 mm, Schwingenlagerhöhe 412 mm, Hinterachshöhe 312 mm, Heck Niveau 0 mm, Schwingenlagerversatz 2 mm nach oben. Ergebnis: Der um zwei Millimeter nach oben verlagerte Schwingendrehpunkt ist subjektiv in keinem Fahrzustand wirklich zu spüren. Auch die Datenaufzeichnungen lassen nur minimale Unterschiede beim Federverhalten im Bereich von zwei Millimetern erkennen. Die durchweg guten Lenk- und Kurveneigenschaften der ZX-6RR zeigen sich gegenüber der Serieneinstellung unverändert. Somit bleiben Korrekturen der Fahrwerksgeometrie in solch engen Bereichen den Rennteams zur absoluten Feinabstimmung vorbehalten.Einstellung 2: Ritzelhöhe 414 mm, Schwingenlagerhöhe 409 mm, Hinterachshöhe 312 mm, Heck Niveau 0 mm, Schwingenlagerversatz 2 mm nach unten. Ergebnis: Mit dem in diesem Versuch zwei Millimeter nach unten verlagerten Schwingendrehpunkt (die Einsätze wurden um 180 Grad gedreht) taucht die Kawasaki beim harten Beschleunigen hinten leicht ab wie das Datarecording beweist. Subjektiv halten sich die Veränderungen im Fahrverhalten jedoch in Grenzen. Bis auf ein leichtes Pumpen beim Beschleunigen in Schräglage ist das Fahrverhalten gegenüber der Standardeinstellung und dem ersten Versuch identisch.Einstellung 3: Ritzelhöhe 406 mm, Schwingenlagerhöhe 401 mm, Hinterachshöhe 312 mm, Heck Niveau minus 18 mm, Schwingenlagerversatz zentrisch. Ergebnis: Die Absenkung des Rahmenhecks um 18 Millimeter durch Verkürzen des Federbeins macht die Kawasaki unhandlicher und verursacht eine deutliche Tendenz zu weiten Kurvenradien, dabei kommt die ZX-6RR beim Beschleunigen in Kurven von der Ideallinie ab. Zudem beginnt das Heck leicht zu pumpen. Ursache: Die stabilisierende Ausfederung ist durch den flacheren Schwingenwinkel zu gering, die Federung sackt durch die dynamische Radlastverlagerung um bis zu zwölf Millimeter stärker zusammen, wodurch der Lenkkopfwinkel nochmals rund ein halbes Grad größer, der Nachlauf etwa vier Millimeter länger ausfällt. Einstellung 4: Ritzelhöhe 430 mm, Schwingenlagerhöhe 428 mm, Hinterachshöhe 312 mm, Heck Niveau plus 23 mm, Schwingen-lagerversatz: zentrisch. Ergebnis: Mit einem rund 23 Millimeter höheren Heck und der dadurch stärker angewinkelten Schwinge wird die ZX-6RR extrem agil und handlich, in engen Kurven jedoch schon fast kippelig. Im harten Beschleunigungsvorgang decken sich Datarecording und subjektive Fahreindrücke: Das Heck federt rund fünf Millimeter weiter aus als in der Serieneinstellung, womit die Kawasaki am Kurvenausgang eine sehr enge Linienwahl zulässt. Einbußen in Sachen Haftung sind nicht zu spüren, da beim Überfahren von Bodenwellen genügend Negativfederweg vorhanden ist und die Last auf dem Hinterrad lediglich um rund ein halbes Kilogramm geringer wird als im Serienzustand.