Vor einigen Jahren in Dortmund: Auf einer Motorrad-Messe versammelte sich eine Handvoll Journalisten um einen kleinen, unscheinbaren Kasten. Der deutsche Vertriebsmann war begeistert: "Das Gerät ist nicht nur ein effektiver Schutz gegen Diebstahl, sondern auch eine echte Hilfe bei Unfällen!" Das Prinzip: Über einen kleinen GPS-Sender, der im Steuergerät untergebracht ist, lässt sich der Standort des Fahrzeugs jederzeit orten. Aber nicht nur das: Eingebunden in die Motorradelektronik, könnten sogar Warnmeldungen an eine Überwachungszentrale geschickt werden, wenn Sensoren auf einen Unfall hindeuten. Und dann begannen die Augen des Verkäufers zu leuchten. Ja, noch vieles mehr sei vorstellbar... Spätestens jetzt stellte sich bei dem einen oder anderen ein mulmiges Gefühl ein.

Aus der Ferne könne man sogar Eingriffe ins Mapping vornehmen, beispielsweise die Benzinzufuhr unterbrechen oder den Drehzahlbegrenzer auf ein Minimum herunterschrauben wenn man beispielsweise ein geklautes Bike kurz vor der Grenze orte und die Flucht ins Ausland verhindern will. Und in enger Zusammenarbeit mit den Motorradherstellern bräuchte man zum Software-Update des Motormanagement, so schwärmte er weiter, zukünftig gar nicht mehr in die Werkstatt rollen. Der Hersteller könne das diskret online erledigen, während das Bike in der Garage steht, der nichtsahnende Besitzer direkt daneben. Mit entsprechend codierten Schlüsseln ließen sich sogar bei meh-reren Nutzern verschiedene Einstellungen hinterlegen: Fährt der Filius mit Papas 1000er, wäre automatisch eine 34-PS-Version aktiviert. Der Traum vom ungezügelten Easy riding, er hätte sich im Nu per Mausklick erledigt. Das Mapping machts möglich. Aber: Was kann das Mapping alles möglich machen?

Klar ist heute: Mapping ist in aller Munde. Es ist aus der Motorradszene nicht mehr wegzudenken. "Wir haben ein neues Mapping aufgespielt", sagt der Werkstattmeister zu seinem Kunden, wenn er die einzelnen Arbeitsschritte der Inspektion erläutert. Was genau das für Auswirkungen hat, kann er aber meist nicht erklären. "Mein Mapping stimmt nicht", sagt der verzweifelte Hobbyracer, wenn er eine Erklärung für seine miserablen Rundenzeiten sucht. Doch wie er dann den Berg bunter Linien, die sein Datarecording ausgespuckt hat, in eine funktionierende Motorsteuerung umsetzen soll, bleibt auch ihm ein Rätsel. Um Ratespiele und ahnungsloses Schulterzucken zu vermeiden, lohnt es sich, einmal genauer zu schauen, was sich konkret hinter dem Wort "Mapping" verbirgt. Im Grunde nichts anderes als eine riesengroße Tabellensammlung, vergleichbar mit dem, was Sie im Büro oder daheim von Windows Excel kennen. Der Inhalt dieser Tabellen: In Abhängigkeit von Kurbelwellendrehzahl und Drosselklappenöffnung (also Gasgriffstellung) sind die Werte für die Verbrennung festgelegt. Sprich: Wie lang ist die Einspritzzeit, wann erfolgt der Zündzeitpunkt? Jeder Einspritzmotor muss mit diesen Basisdaten versorgt werden, der Techniker spricht vom sogenannten Alpha-N-Kennfeld. Daran hat sich in den letzten Jahrzehnten im Grunde genommen nichts verändert. Das Grundkennfeld ist rein physikalisch betrachtet eine feste Größe, welche die optimale Verbrennung in einem Motor regeln soll.

Mapping auf einen Blick - Kennen Sie das Kennfeld?

ECU, Eprom oder Lambda die wichtigsten Begriffe rund ums Mapping.

ECU:

steht für Electronic Control Unit und bezeichnet das Steuergerät an Bord eines modernen Motorrads. In diesem Zentralrechner werden die Eingangssignale verarbeitet. Diese kommen entweder als analoges Spannungssignal (von der Lambdasonde oder Druckfühlern) oder als digitaler Impuls (beispielsweise Drehzahlimpuls) an. Vom Steuergerät werden dann die zur Motorsteuerung notwendigen Befehle an Einspritzanlageoder Zündung gegeben.

Eprom:

Erasable Programmable Read Only Memory, zu deutsch: Speicherchip, der sich programmieren und wieder löschen lässt. Dieser ist im Steuergerät (ECU) unter-gebracht, auf ihm sind die Kennfelder gespeichert.

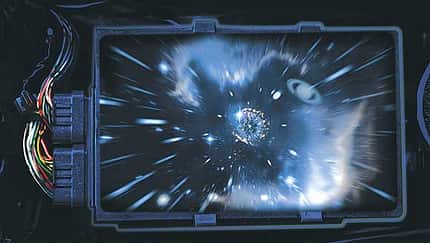

Kennfeld:

Herzstück des Mappings. In den Kennfeldern sind in Abhängigkeit von Motordrehzahl und Drosselklappenöffnung (Gasgriffstellung) die Werte für Zündzeitpunkt und Einspritzzeit festgeschrieben. Überträgt man die Tabellenwerte in eine dreidimensionale Grafik mit x-, y- und z-Achse, ergibt sich das Bild einer Landkarte (englisch Map). Neben einer Basis-Map existieren weitere (Korrektur-)Maps, die eine optimale Abstimmung bei unterschiedlichen Fahrzuständen (beispielsweise Kaltstart oder niedriger Luftdruck bei Alpenfahrten) sicherstellen sollen.

Lambdawert:

Bezeichnet das Luftverhältnis und gibt Auskunft darüber, inwiefern das Luft-Kraftstoff-Gemisch vom Ideal abweicht. Lambda gleich eins bedeutet: auf ein Kilogramm Kraftstoff kommen 14,7 Kilogramm Luft, das Massenverhältnis für eine optimale Verbrennung stimmt. Ist der Lambdawert kleiner als eins, besteht ein Luftmangel, daraus ergibt sich ein (leistungsförderndes) fettes Gemisch. Ist der Lambdawert größer als eins, herrscht ein Luftüberschuss, das Gemisch ist mager, der Kraftstoffverbrauch sinkt. Gemessen wird der Lambdawert über eine Sonde im Auspufftrakt. Je nach Wert kann das Steuergerät die Gemischzusammensetzung korrigieren.

Mapping und die Manipulation - Plug and pray

Ran an den Kabelbaum und her mit der besseren Leistungsentfaltung? Ganz so einfach ist der Umgang mit Powercommander und Co. nicht, wie ein Testlauf beweist.

Bei der Abstimmung eines Motorrads müssen die Werkstechniker Kompromisse schließen: Wie lässt sich beste Fahrbarkeit mit den gesetzlichen Vorgaben bezüglich Abgas- und Geräuschemissionen kombinieren. Klar ist: Das Mapping eines Motorrads ist genau auf den Serienzustand angepasst. Was aber passiert, wenn Teile geändert werden, beispielsweise andere Luftfilter oder Zubehör-Auspuffanlagen zum Einsatz kommen? Die Motorsteuerung wird plötzlich mit neuen Konstellationen konfrontiert und muss Werte verarbeiten, die in keinem Kennfeld erfasst sind. Beispielsweise durch deutlich veränderte Geschwindigkeiten im Ansaug- und Abgastrakt. Optimal wäre es, wenn das System lernfähig ist, sich beispielsweise mit Klopfsensoren und schneller Lambdaüberwachung auf die veränderte Situation einstellen kann. Doch was tun, wenn das Bike damit nicht ausgestattet ist? "Zu Vergaserzeiten", so Armand Mottier von Micron Systems, "hat man einfach umbedüst. Das geht heute nicht mehr." Deshalb wird auf die Mikroelektronik gesetzt. Bekanntestes System ist der Powercommander von Dynojet, andere kommen von Nikko (G-Pack) oder Dimsport (Rapid Bike). Über diese Zusatzgeräte werden die Einspritz- und Zündbefehle des Steuergeräts manipuliert, das dort hinterlegte Set-up des Herstellers allerdings nicht angetastet.

Beispiel: Das Grund-Mapping gibt für eine bestimmte Drehzahl und Drosselklappenstellung die Einspritzzeit von fünf Millisekunden vor. Auf dem Zusatzgerät ist für diese Konstellation hinterlegt, dass die Einspritzzeit um fünf Millisekunden erhöht werden soll. In der Folge spritzt die Düse mit zehn Millisekunden ein, um ein fetteres Gemisch für mehr Leistung zu erhalten. Dass das Grund-Mapping eines Serienbikes allerdings fast nicht zu verbessern ist, beweist unsere Prüfstandsläufe mit einer Yamaha FZ1, die mit einem Powercommander und dem G-Pack-Modul von Nikko bestückt wurde. Durch einfaches Anstecken der Geräte bleibt die Leistungsentfaltung nahezu unverändert auf Serienniveau. Die Anbieter empfehlen deshalb, beim Einsatz dieser Geräte das Bike individuell auf einem Prüfstand abzustimmen. Erst dann, so Rapid-Bike-Vertriebsmann Karsten Schmidt, "passt das Mapping zum Bike wie die maßgeschneiderte Kombi zum Fahrer". Was der Gesetzgeber dazu sagt ist, steht in "Mapping und das Gesetz".

Mapping extrem - "Aus der Ecke raus!"

Vollgas, Spitzenleistung? Für Thorsten Durbahn zählen bei der Motorabstimmung seiner eigenwilligen Kreationen andere Werte.

Durbahn ist ein Motorrad-Maniac durch und durch. Bei seinen Bikes, die er entwirft, setzt er auf unglaubliche Radikalität: konsequenter Leichtbau. Für seine Durbahn V3, einen Ducati 1098-Umbau, gibt er fahrfertig 136 Kilo an gepaart mit Hightech-Lösungen unter den Karbonkleidern. Dazu zählt eine Motorensteuerung, die Grand-Prix-Charakter hat. Original-Steuergeräte kombiniert mit Zusatzmodulen à la Powercommander helfen dem Hamburger Bike-Bauer (das Wort Tuner mag er nicht) nicht weiter: "Ich brauche bei der Motorsteuerung volle Flexibilität und absolute Transparenz, und die erbringen solche Kombinationen nicht einmal im Ansatz." Deshalb kommen in den Durbahn-Bikes ausschließlich Steuergeräte von Motec zum Einsatz.

Die australische Hardware erweist sich als ideal für Durbahns Zwecke inklusive der individuellen Programmierung einer Traktionskontrolle. Die eigentliche Finesse ist aber das Erstellen einer praxisorientierten Abstimmung per Datenlogging. "Auf dem Prüfstand wären unendlich viele Läufe nötig, um die Kombinationsvielfalt der verschiedenen Fahrsituationen zu simulieren!" Mit einer permanenten Fahranalyse kann Durbahn die Bereiche einkreisen, auf die er sich bei der Feinabstimmung besonders konzentrieren muss: "Der Volllastanteil macht maximal vier Prozent aus. Extremst wichtig ist dagegen der Bereich mit 20 bis zirka 45 Prozent geöffneter Drosselklappe wo du aus der Ecke raus wieder ans Gas gehst und bei mieser Abstimmung einfach abfliegst."

Mapping und die Sensoren - Erst der Anfang, noch kein Ende

Ein modernes Mapping ist ohne eine Vielzahl von Sensoren gar nicht umsetzbar. Dabei wird vieles, was im Autobereich bereits Standard ist, beim Motorrad noch gar nicht erfasst.

Schnelle Bikes verlangen nach einer schnellen Steuerung, das Verarbeiten von Informationen erfolgt zum Teil im Tausendstelsekundentakt. Deshalb kommt es vor allem auf leistungsfähige Sensoren an. Wer beispielsweise mit zu trägen Lambdasonden arbeitet, kann die Gemischzusammensetzung niemals in Echtzeit kontrollieren. Ebenso schnell wie die Sensorik muss der Bordrechner (das Steuergerät) arbeiten. Und nicht nur schnell sollte er sein. Bei Motorrädern kommt es zudem auf kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht an. Was bei vielen Bikes noch fehlt: eine Klopfsensorik, mit welcher die Effektivität der Motorensteuerung deutlich gesteigert werden könnte. Um die zu erwartende Datenflut auch bündeln zu können, werden zukünftig CAN-Bus-Systeme den alten Kabelbaum ersetzen.

Mapping und das Gesetz - Abstimmung verloren

Wer das Serien-Mapping verändert, riskiert nicht nur dem Verlust der Betriebserlaubnis für sein Bike. Auch die Garantie steht auf dem Spiel.

Das Tricksen der Hersteller, erklärt ein TÜV-Insider, um die Fahrzeughomologation zu schaffen, hat es schon im Analogzeitalter gegeben: "Damals hat man halt eine sehr lange Sekundärübersetzung gewählt, um Abgas- oder Geräuschwerte einzuhalten." Mit dem Ergebnis, dass manche Motorradtypen im unteren Drehzahldrittel kaum noch fahrbar waren. Mittels moderner Motormanagementsysteme haben die Hersteller nun ganz andere Möglichkeiten, das Motorrad über die Homologationshürde zu stemmen. "Selbstverständlich", sagt der TÜV-Mann, "gibt es Steuergeräte, die erkennen, dass ein Abgaszyklus gefahren wird." Deuten eingelegter Gang, Drehzahl und Drosselklappenstellung auf einen Prüfmodus, kann das System mit angepassten Zünd- und Einspritzzeiten darauf reagieren. Das sei durchaus legitim, schließlich erfülle ja das Motorrad alle Vorgaben im Rahmen der EG-Typgenehmigung.

Anders verhält es sich, wenn per Zusatzgerät in die Motorsteuerung eingegriffen wird. Fakt ist: Die Betriebserlaubnis erlischt, wenn Einfluss auf das Abgas- und Geräuschverhalten genommen wird. So regelt es die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in § 19, Absatz 2. Und das heißt unterm Strich: Zusatzgeräte wie der Powercommander dürfen auf öffentlichen Straßen nicht genutzt werden. Die Alternative wäre die Einzelabnahme mit neuem Abgas- und Geräuschgutachten. Doch die Kosten dafür gingen schnell in die Tausende. Und noch ein zweites Problem käme hinzu, denn mit Eingriff in die Motorsteuerung erlischt auch die Fahrzeuggarantie. Manche Hersteller weisen bereits Garantieansprüche ab, wenn das Motorrad mit einem Zubehörauspuff ausgerüstet wird. Wer auf der sicheren Seite sein will, klärt ab, was der Hersteller selbst an Zubehör anbietet und ob es ein daran angepasstes Mapping gibt. Damit ist man in puncto Garantie und Homologation auf der sicheren Seite.

Adressen und Infos

Alpha Technik, Telefon 08036/300720, www.alphatechnik.de

Dynotec, Telefon 06243/5882, www.dynotec.de

Dynojet Powercommander: Micron Systems, Telefon 0911/936740, www.powercommander.de

Hertrampf-Racing, Telefon 05921/37778, www.hertrampf-racing.de

Kainzinger, Telefon 06205/287753www.tuningcompany.de

LKM, Telefon 0228/316631, www.lkm.de

M-Tec, Telefon 08072/372046, www.m-tec.org

MAB Power, Telefon 04821/87871, www.mab-power.de

Mizu, Telefon 07731/906750, www.mizu.de

Moto Parts, Telefon 02151/557370, www.motoparts.de

MoTec-Steuergeräte: Durbahn Plastics, Telefon 04120/708991, www.durbahn.de

Nikko G-Pack: Team Métisse, Telefon 05373/9240780, www.metisse.de

Rapid Bike: Schmidt Motorradsport, Telefon 05141/9804299, www.schmidt-motorradsport.de

Sport Evolution Franzen, Telefon 0261/9888454, www.sport-evolution.de

Lektüretipp:

Bosch Kraftfahrtechnisches Taschenbuch, 26. Auflage, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-8348-0138-8

Interview mit KTM-Ingenieur - "Mit Tempo 50 über den Salzburgring"

KTM-Ingenieur Martin Forster im Gespräch mit MOTORRAD über den Entwicklungsstand der Motorensteuerung.

Herr Forster, was muss ein modernes Motorenmanagement heute konkret leisten?

Das hängt natürlich stark von der Komplexität des Motorrads ab: Zylinderanzahl, Anzahl der Drosselklappen, Lambda- sowie Leerlaufregelung, Drive-by-wire, Wegfahrsperre und so weiter. Um eine Größenordnung zu nennen: Bei einem gängigen Zweizylinder-Modell verarbeitet das Steuergerät 26 Eingangs- und 34 Ausgangssignale mit Taktzeiten zwischen 0,001 und 0,1 Sekunden. Für ein "Setting" müssen rund 40000 Werte bearbeitet werden, teilweise mehrmals in Näherungsschritten.

Muss dieses Setting für jedes neu entwickelte Modell komplett neu erstellt werden?

Es gibt gewisse Einstellungen, die man von einem bestehenden Modell übernimmt und an das neue Modell anpasst, beispielsweise die Lambda-Regelung. In der Regel müssen aber 95 Prozent der Daten neu auf das Modell abgestimmt werden.

Und was ist das Arbeitsintensivste?

Die gesetzlichen Vorschriften in Verbindung mit einer akzeptablen Fahrbarkeit machen bei weitem den größten Teil der Arbeit aus. Beides für sich alleine bearbeitet wäre um vieles einfacher.

Auch in Zukunft?

Um zukünftige gesetzliche Vorschriften bei gleichbleibender Leistungsvorgabe zu erreichen, wird meiner Meinung nach der Aufwand generell stark ansteigen. Besonders thermodynamische Untersuchungen, also die Art und Weise der Energieumwandlung, werden immer wichtiger. Das Gesamtsystem Motorrad wird mit zusätzlichen Anbauteilen wie der Abgasrückführung, größeren Katalysatoren bis hin zu variablen Steuerzeiten wahrscheinlich komplexer werden. Bei den Motormanagementsystemen wird der Entwicklungsaufwand aufgrund der gestiegenen Systemkomplexität stark ansteigen.

Wie viele Welten liegen eigentlich zwischen einem idealen Mapping das sich der Techniker wünscht und dem realen also dem, das alle gesetzlichen Restriktionen und Anforderungen erfüllt?

Das wäre vergleichbar mit einer 50-km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung am Salzburgring.