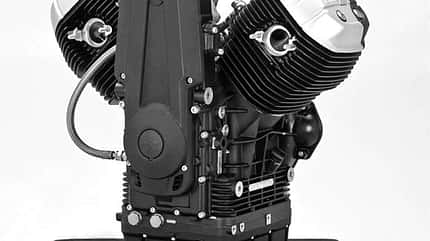

Kühlrippen machen das Gleiche wie die großen Ohren von Elefanten: Sie vergrößern die Fläche für den Wärmeaustausch, sorgen also dafür, dass ein erhitzter Körper besser von der ihn umgebenden Luft gekühlt werden kann. Das ist eine schlichte technische Aufgabe, mehr nicht. Trotzdem sind luftgekühlte Motoren, die ordentlich Kühlrippen auf den Zylindern und deren Köpfen haben, für viele Menschen eine Herzensangelegenheit. Sie gelten als schön, schlicht, originell. Egal ob im Porsche 911, in der Ducati Monster oder der Yamaha XJR 1300. Selbst ihr lautstarkes Knistern und Knacken beim Abkühlen hat emotionalen Mehrwert.

Warum Wasserkühlung?

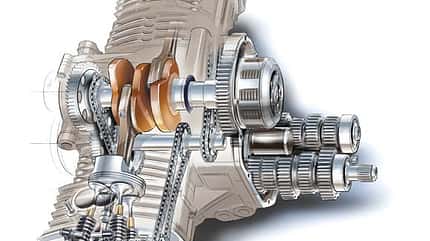

Dabei kann Wasser als Kühlmedium die der Luft und der Kühlrippe zugedachte Aufgabe viel besser erledigen. Es nimmt die Wärme schneller auf und gibt sie rascher wieder ab, weshalb wir beim Baden in 24 Grad warmem Wasser auskühlen, beim Spazierengehen in gleich warmer Luft jedoch eher überhitzen als frösteln. Auf die Motorentechnik übertragen bedeutet dies, dass eine Wasserkühlung viel mehr Wärme ableiten kann als eine noch so klug konzipierte Luftkühlung. Auch Öl ist bei der Abfuhr von Wärme nur etwa halb so gut wie Wasser. Die besonders hitzegefährdeten Bereiche um die Zündkerzen und Auslasskanäle eines Motors profitieren in außergewöhnlichem Maß von einer Wasserkühlung, und das hat weitreichende Konsequenzen. Wenn die Wärme gut abgeführt wird, kann ein Motor auch erst einmal mehr davon produzieren. Also optimieren die Konstrukteure den Ladungswechsel, die Verdichtung, den Zündzeitpunkt und den Verbrennungsvorgang und steigern die Drehzahlen. Kurz: Sie erhöhen die Leistung. Zusätzlich verbessert eine effiziente Wasserkühlung auch ganz entscheidend die Laufkultur, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit eines Motors. Der Kühlflüssigkeitsmantel dämpft dessen harte mechanische Geräusche, gleicht Temperaturunterschiede zwischen einzelnen Bereichen aus, ermöglicht engere Kolbenspiele und verringert dadurch Schadstoffemissionen und Verschleiß. Andererseits geht Wasserkühlung einher mit der Installation von Wasserpumpe, Thermostat, Kühler, elektrischen Ventilatoren und einem vielgestaltigen Schlauchgeschlinge, was nur in seltenen Fällen ästhetisch befriedigt. Wenn doch, werden diese Komponenten eher verborgen als offen gelegt.

Günstige Bedingungen in Motorrädern.

Weil Motorräder leicht und vom Winde durchweht sind, können etliche unter ihnen mit luftgekühlten Motoren sowohl die aktuellen Geräusch- und Schadstoffgrenzwerte einhalten als auch die Fahrdynamikansprüche der heutigen Kundschaft erfüllen. Wer nicht gerade im Rennsport erfolgreich sein will, hat mit rund 100 PS genug Reserven für alle Verkehrssituationen zur Verfügung. In der Nähe der 100-PS-Grenze liegt die Mehrzahl der großen luftgekühlten Motorradmotoren zurzeit; sie benötigen für Leistungen von 95 bis 110 PS zwischen 1079 (Ducati Monster 1100 Evo) und 1251 cm³ (Yamaha XJR 1300). Die 110 PS (R-Modelle), erst recht aber die 133 PS (HP2 Sport), die BMW aus den 1170 cm³ des DOHC-Zweizylinder-Boxers holt, dürfen in diesem Umfeld getrost als ingenieurstechnische Meisterleistung betrachtet werden. Das bestätigte ein Porsche-Ingenieur, der sich mit den letzten luftgekühlten Sechszylinder-Boxern der hauseigenen 993-Baureihe noch bestens auskennt.

"Na bitte, geht doch mit Kühlrippe", könnte man jetzt sagen. So einfach ist es aber doch nicht. Wenn sich die Verhältnisse verschlechtern, luftgekühlte Triebwerke hinter ausladenden Verkleidungen daran arbeiten, schwere Tourenmotorräder mit voller Beladung über lange Autobahnstrecken zu treiben, dann balancieren auch Konstruktionen mit geringerer spezifischer Leistung am Rand des Hitzekollapses. Nicht zufällig fällt Piaggio-Entwicklungschef Romano Albesiano zu allererst ein Tourenmotorrad ein, wenn er das Einsatzgebiet eines künftigen, wassergekühlten Guzzi-Motors umreißt. Die hinteren Zylinder von Harley-Big-Twins und Freedom-Engines von Victory, die in Touringmodellen eingesetzt sind, würden wohl auch ein Klagelied singen, wenn sie könnten. Harley-Davidson arbeitet dann auch mit allen Tricks, um der amerikanischen Motorenbautradition treu bleiben zu können. Wie bei den luft-/ölgekühlten Suzuki-Motoren seligen Angedenkens werden die Kolbenböden von unten mit kühlendem Öl bespritzt, und die Touring-Modelle haben als einzige Big-Twin-Träger einen Ölkühler zusätzlich zum hitzeabstrahlenden Trockensumpfreservoir. Das Thermomanagement geht gar so weit, dass der hintere Zylinder kurz vor dem Hitzetod automatisch stillgelegt wird. Und für alle Fälle hat man ja noch die wassergekühlten Motoren der V-Rod-Baureihe. Ducati-Urgestein Gianluigi Mengoli, der unter der Ägide von Fabio Taglioni schon an den Königswellenmotoren von Ducati mitkonstruiert hat, gibt unumwunden zu, dass der Zweiventil-V2 der Monster 1100 Evo und der Hypermotard 1100 Evo eigentlich ein luft-/ölgekühlter Motor ist. In der heißen Zone um die Zündkerze fließt ein vergößerter Ölstrom an zusätzlichen inneren Kühlrippen vorbei, in jedem Zylinder stecken zwei Ölleitungen zu den Köpfen statt wie zuvor nur einer, zudem wurde der Ölkühler vergrößert. Man sieht, die reine Lehre vom luftgekühlten, reich verrippten Triebwerk ohne speziellen Wärmetauscher hat beim Motorradmotorenbau ausgedient.

Luftkühlung als kulturelles Problem.

Dass gleiche physikalische Gegebenheiten in unterschiedlichen Kulturen ganz anders interpretiert werden, zeigt das Beispiel der japanischen Ingenieure. Während ihre europäischen und amerikanischen Kollegen im Detail und mit allen Tricks arbeiten, um die Luftkühlung weiter auszureizen, besitzen sie ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Unter den japanischen Motorradherstellern, so erzählen Insider, gäbe es ein Gentlemens Agreement, in Sachen Abgas- und Geräuschemissionen selbst gesetzte, besonders strenge Grenzwerte einzuhalten, um die Politik nicht zu weiter gehenden Restriktionen zu reizen. Deshalb braucht eine Honda CB 1300 mit 116 PS aus 1284 cm³ einen wassergekühlten Motor, an dessen glatten Flächen die Kühlrippe nicht einmal als Zierelement auftaucht. Das Retrobike CB 1100 mit klassisch luftgekühltem Vierzylinder darf gerade einmal 88 PS entwickeln. Weil seine Marktchancen im PS-verwöhnten Europa mit dieser Leistung zu gering seien, wird es hier erst gar nicht angeboten. Kawasaki gesteht der neu aufgelegten W 800 gar nur 48 PS zu, exportiert sie aber trotzdem nach Europa. "48 PS haben damals auch genügt", kommentieren viele W-800-Fans diese Reminiszenz an alte englische Parallel-Twins.

Vorläufiges Fazit:

Noch entscheiden der Einsatzzweck und die Höchstleistung eines Motorradmotors die Frage nach Kühlrippe oder Wassermantel. Bis etwa 100 PS genügt bei reichlich Hubraum die Luftkühlung. Wenn jedoch die Abgasgrenzwerte strenger werden und die Dauerhaltbarkeit der Abgasreinigung gesetzlich festgeschrieben wird, müssen die Konstrukteure selbst die Potenziale wassergekühlter Motoren weiter ausreizen. Der Aufwand zur Erhaltung von Luftkühlung und Kühlrippe wird dann enorm steigen - keine günstigen Aussichten.