Seit einer gefühlten Ewigkeit ist die BMW R 1200 GS der absolute Topseller – nicht nur in Deutschland. Mehr als 90 Prozent der Käufer wählen bei der Ausstattung neben weiteren Goodies die Option Dynamic ESA (790 Euro Aufpreis), also das elektronisch kontrollierte und semiaktiv arbeitende Fahrwerk. Bei Testmaschinen ist es grundsätzlich verbaut. Niemals gelang es MOTORRAD bislang, eine BMW mit serienmäßigem Basisfahrwerk zu testen, eine solche war einfach nicht zu bekommen. Dabei wäre die Frage doch äußerst interessant, wie das im Vergleich zum ESA-Fahrwerk funktioniert.

Daher suchten die Tester über einen Aufruf einen Leser mit R 1200 GS in Basiskonfiguration – und fanden schließlich nahe Stuttgart eine, die für den Vergleich mit der ESA-Testmaschine ausgeliehen wurde – dafür hier noch einmal herzlichen Dank an den Besitzer. Zwei verschiedene Fahrwerke: einmal gänzlich konventionell, einmal semiaktiv gedämpft; einmal schlichte Mechanik und Hydraulik, einmal sehr aufwendige Technologie.

Zunächst einige theoretische Erläuterungen

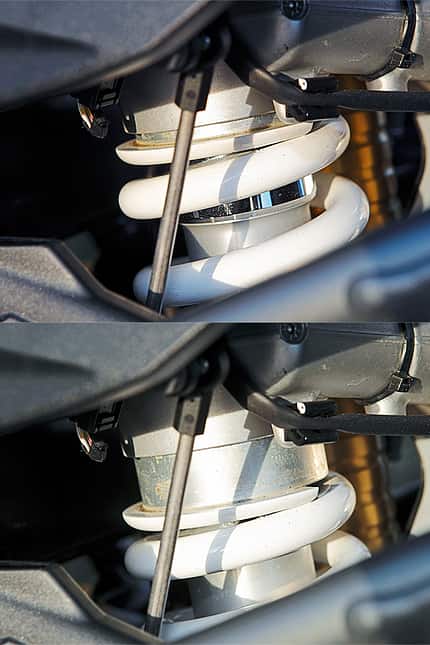

Doch zum besseren Verständnis vor dem Praxistest einige theoretische Erläuterungen: Die Basis-GS verfügt über konventionelle, recht schlicht aufgebaute Federbeine mit wenigen manuellen Einstellmöglichkeiten, vorn nur für die Federbasis, hinten daneben für die Zugdämpfung. Die Feder ist progressiv ausgelegt, auch die Dämpfungscharakteristik, kurz WAD, arbeitet wegabhängig. Kurzum: ein solides, aber nur eingeschränkt einstellbares Fahrwerk – was aber keineswegs schlecht sein muss.

Ein erster Entwicklungsschritt hin zu mehr Komfort bei der Fahrwerkseinstellung war bei BMW das 2004 vorgestellte ESA-Fahrwerk (Electronic Suspension Adjustment). Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, Federelemente elektronisch per Knopfdruck zu justieren. Mehr Funktionsumfang gab’s mit dem 2009 eingeführten ESA II. Ein zusätzlich zur Dämpferfeder verbautes Elastomer-Element wirkt dabei als zweite, variable Feder. So ließen sich mit ESA II erstmals hinten nicht nur die Federbasis, sondern auch die Federrate verändern.

Dynamic ESA der nächste Evolutionsschritt

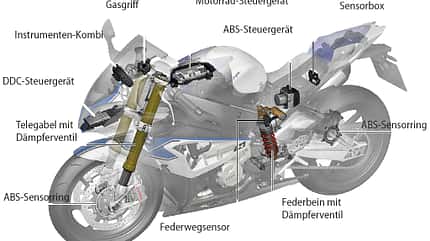

Neben dem verbesserten Einstellkomfort ein Pluspunkt zur individuellen Fahrwerksanpassung. Der nächste Evolutionsschritt war dann das aktuelle Dynamic ESA, die erste semiaktive Dämpfung von BMW. Dahinter verbirgt sich ein Fahrwerkssystem, das permanent auf Fahrwerksbewegungen reagiert, die über Wegsensoren vorn und hinten gemessen werden. Dynamic ESA ist mit dem ABS und der Stabilitätskontrolle ASC vernetzt und passt anhand von hinterlegten Kennfeldern über elektromagnetische Ventile die Dämpfung an – und zwar vorn wie hinten.

Für jede Voreinstellung ist ein Bereich zur Regulierung der Dämpfung hinterlegt und nicht wie beim früheren ESA II ein starrer Wert. Dadurch kann das System sensibler auf unterschiedlichste Fahrmanöver reagieren. Auch beim Dynamic ESA kann der Fahrer Dämpfungscharakteristik sowie Beladungszustand vorwählen. Noch ausgeklügelter wird es bei BMW mit DDC, der Dynamic Damping Control. Dieses semiaktive Fahrwerk der S 1000-Modelle bezieht die Daten aus der Sensorbox ein, adaptiert zum Beispiel das Fahrwerk je nach Schräglage.

Holprige Landstraße muss für einen Test herhalten

Doch zurück zur BMW R 1200 GS, die erst ab Modelljahr 2016 über eine Schräglagensensorik verfügen wird. Sind die Vorteile ihres Dynamic ESA zu spüren? Eine holprige Landstraße muss für einen Test herhalten. Dicht hintereinander fegen die zwei R 1200 GS über die Rüttelpiste. Tester Georg Jelicic auf der mit normalen Dämpfern ausgestatteten BMW hält das Tempo hoch, versucht die Federbeine der GS an ihre Grenzen zu bringen. Die lassen bei forschem Tempo unter diesen extremen Bedingungen viel Bewegung zu. Die GS bleibt dabei noch einigermaßen stabil auf Kurs. Spürbar ist jedoch, dass die Grundabstimmung der Basisfederung eher komfortbetont ist.

Weshalb speziell das Telelever bei sportlicher Fahrweise und/oder groben Unebenheiten früher an Grenzen kommt. Ansprechverhalten und Fahrkomfort auf guten Straßen liegen aber auf einem recht hohen Niveau. Auf jeden Fall eine gelungene Abstimmung für touristische Fahrweise im Solobetrieb. Anzumerken wäre in diesem Zusammenhang, dass die Vorderradaufhängung Telelever unabhängig von der Fahrwerksausstattung einen prinzipiellen Vorteil hat: Sie besitzt einen Anti-Dive-Effekt, hält auf der Bremse die Front oben, was die Federung selbst bei harten Bremsmanövern nicht durchschlagen lässt. Das ermöglicht eine relativ komfortbetonte Abstimmung.

Damit das Basisfahrwerk die optimale Performance bringt, muss es manuell auf Fahrerwünsche und Streckenbedingungen eingestellt werden. Per Handrad lässt sich die Vorspannung über einen Bereich von 31 Umdrehungen justieren. Zehn Umdrehungen – gemessen vom komplett entspannten Zustand – haben sich hier als ideal herausgestellt, ergänzt um eine um fünf Klicks geöffnete Zugstufe.

Was kann die GS mit Dynamic ESA besser? In puncto Einstellkomfort ist sie auf jeden Fall im Vorteil. Läuft der Motor, genügen wenige Tastendrücke am Lenkerende, um die hintere Federbasis an die Beladung anzupassen. Ähnlich simpel kann die Dämpfung geregelt werden. Bei gleichem Tempo im Fahrmodus „normal“ über die Rüttelbahn bewegt, lässt die semiaktive Variante ebenfalls deutliche Fahrwerksbewegungen zu. Unterschiede zwischen den Dämpfungsoptionen „soft“, „normal“ und „hard“ sind allenfalls in Nuancen zu spüren. Bei reduziertem, also eher normalem Tempo lassen sich die Dämpfungsunterschiede der verschiedenen Modi deutlicher spüren. In der Einstellung „soft“ bügelt das Fahrwerk mit hohem Komfort über den Flickenteppich hinweg. Die Bandscheiben freut’s, die Fahrpräzision leidet. Die gewinnt wieder, wenn die Modi „normal“ oder „hard“ aktiviert sind, allerdings nimmt der Komfort dann ab. In jedem Fall wirkt das Dynamic ESA verbindlicher, bietet mehr Reserven und einen breiteren Bereich in der Abstimmung.

Fahrwerk der normalen GS im Alltag recht ordentlich

Fazit: Das Fahrwerk der normalen GS muss unter den Testbedingungen keinesfalls die weiße Fahne schwenken. Es funktioniert im Alltag recht ordentlich, stößt aber bei hoher Belastung oder sehr sportlicher Fahrweise früher an Grenzen. Was auch ein bisschen daran liegt, dass die ausgewählten Federelemente von relativ schlichter Bauart sind. Die semiaktiv ausgerüstete GS basiert auf hochwertigeren Teilen und erledigt diesen Job besser, sammelt außerdem Pluspunkte bei der Handhabung. Mit ihren wenigen Setup-Wahlmöglichkeiten (drei Voreinstellungen für Federvorspannung und Dämpfung in Abhängigkeit vom gewählten Fahrmodus) holt sie nahezu das Optimum aus dem Fahrwerk heraus, ohne dass sich der Fahrer die Finger schmutzig machen muss. Der Vergleich zeigt, dass das Dynamic ESA seinen Aufpreis wert ist.

Vor allem, weil sich ohne besonderes Fahrwerks-Know-how schnell gute Ergebnisse in der Abstimmung erzielen lassen. Das gilt besonders für alle, die oft mit viel Gepäck unterwegs sind und gerne einen Sozius mitnehmen. Und nicht zuletzt bringt das Dynamic ESA auch ein Plus an Fahrsicherheit. Da es einfach richtig, aber nur schwer falsch zu bedienen ist, werden mit Sicherheit weniger Fahrer mit schlechter Fahrwerkseinstellung unterwegs sein. Ein konventionelles Fahrwerk erfordert mehr Erfahrung und Kenntnisse. Wer hier etwas falsch macht, kann leicht weit daneben liegen.

Motorräder fahren aber nicht nur, sondern stehen für den Service dann und wann in der Werkstatt des Vertrauens. Positiv ist in diesem Fall, dass die Federbeine – egal ob normale oder Dynamic ESA-Ausführung – ohne Folgekosten Dienst schieben. Sie sind laut BMW wartungsfrei. Da die BMW R 1200 GS in Sachen Fahrwerk mit Paralever und Duolever einen Sonderfall darstellt, sind in der Tabelle (siehe Bildergalerie) auch die Gabelservice-Vergleichswerte einer BMW S 1000 XR mit und ohne semiaktives Fahrwerk aufgelistet. Kilometervorgabe und Zeitaufwand sind gleich. BMW-Kunden müssen sich im Zuge einer Entscheidung pro semiaktives Fahrwerk also nicht über versteckte Extraausgaben ärgern.

Etwas anders sieht das bei einem Defekt aus. Der schlichte vordere Dämpfer der GS ist nach kurzer Internetrecherche für 360 Euro zu haben, das Dynamic ESA-Bauteil reißt mit mehr als 1000 Euro ein großes Loch ins Portemonnaie. Bei anderen Herstellern dürfte die Differenz ähnlich aussehen. Wobei der Vergleich mit anderen Fahrzeugen – etwa Ducatis Multistrada 1200 sowie KTMs 1190 Adventure und 1290 Super Adventure (die Gabel-Wartungsvorgaben sind ebenfalls in der Tabelle zu finden) – zeigt, dass die Abstimmungen der Federelemente zwischen konventionellem und semigedämpftem Bauteil sehr verschieden ausfallen können.

2015er-Multistrada mit deutlichem Fortschritt

Beispiel Ducati: Die Multistrada 1200 mit semiaktivem Fahrwerk – die Hardware stammt ebenfalls von Zulieferer ZF – sorgte 2013 für Furore. Die Begeisterung legte sich aber, als Redakteur Peter Mayer normale und mit Skyhook bestückte Multistradas verglich: „Sogar im per Definition komfortablen Urban-Modus schluckt die voll elektrifizierte Multistrada Kanten und Schlaglöcher vor allem mit dem Hinterrad deutlich unsensibler weg als ihre Vorgängerin.“ Die semiaktive Dämpfung brachte erst bei Beladung oder harten Verzögerungen Vorteile, weil die Skyhook-Multistrada mit mehr Fahrwerksreserven aufwarten konnte.

Beim Modell 2015 war aber in Sachen Fahrwerk ein deutlicher Fortschritt zu erkennen. Während die Federelemente der konventionell dämpfenden Multistrada viel Bewegung zulassen, auf der weichen Seite liegen – gut für den Komfort, schlecht fürs Feedback und Fahrverhalten –, agiert die S-Variante nun souveräner, paart satte Reserven mit gutem Ansprechverhalten.

1190 Adventure ohne semiaktives Fahrwerk

Ähnlich aufwendig arbeitet das Fahrwerk der KTM 1290 Super Adventure, das auf Beschleunigungs- und Wegsensoren zurückgreift. Bei Enduros mit langen Federwegen besonders wichtig, weil über den Dämpfungseingriff Schaukelbewegungen beim Bremsen oder Beschleunigen gemindert werden können. Und das ist in der Tat auffällig, wenn man eine 1290 Super Adventure mit einer 1190 Adventure vergleicht. Letztere hat kein semiaktives, sondern optional nur ein elektronisch einstellbares Fahrwerk, in etwa vergleichbar mit dem BMW-ESA.

Allerdings verhärtet die Dämpfung der 1290er mitunter beim Bremsen stark, sodass das Vorderrad vor Kurven unkomfortabel über Bodenwellen hoppelt. Testmaschinen beider KTM-Modelle konnten aber beim Ansprechverhalten nicht immer voll überzeugen. „Erst wenn die Bodenwellen auf die Frontpartie regelrecht einschlagen, arbeitet die Gabel gut“, schrieb Autor Ralf Schneider im Top-Test der 1290 Super Adventure.

Obwohl es bei manchem Modell mit semiaktiver Dämpfung funktionell noch Luft nach oben gibt, hält die Elektronik rund um die Einstellung und Überwachung von Gabel und Stoßdämpfer zunehmend Einzug in das Motorradangebot. Bei zahlreichen Zweirädern ist die Elektronik bereits an Bord, um die Dämpfung komplett oder in einzelnen Faktoren (oft Federbasis hinten und/oder Zugstufe) schnell und einfach an persönliche Vorlieben anzupassen. Noch häufiger kommen mittlerweile komplett semiaktiv agierende Fahrwerke zum Zug.

Was auch daran liegt, dass die Federungsspezialisten von WP, ZF und Öhlins ihre Komponenten auf dem Markt anbieten. Und höhere Stückzahlen lassen die Preise sinken. Auch bringen moderne Motorräder die Grundvoraussetzungen in Sensorik und Elektronik bereits mit, das semiaktive Fahrwerk lässt sich also leicht integrieren. Und solange die Regel-Algorithmen des Steuergeräts, das die Dämpfungscharakteristik von Gabel und Stoßdämpfer bestimmt, die passende Abstimmung aufspüren, dürfen die Finger künftig gerne öfter sauber bleiben.

Fortschritt ist nicht aufzuhalten

Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten: Elektronischen Fahrwerken gehört die Zukunft. Der Komfortgewinn ist nicht zu ignorieren. Und auch wenn die Funktion noch nicht in jedem Fall perfekt erscheint, wird sich hier in den kommenden Jahren noch viel tun.

Doch auch konventionelle Fahrwerke haben ihre Vorteile: Sie sind preisgünstiger, weniger komplex und arbeiten richtig abgestimmt auch sehr gut.

Technik erklärt

Bei herkömmlichen Federelementen ist alles fix. Vorspannung und Dämpfung werden einmal eingestellt, Änderungen während der Fahrt sind nicht möglich. Die justierten Werte müssen dann für alles passen: vom Sahne-Asphalt bis hin zum Rübenacker dritter Ordnung. Klar, absteigen und die Einstellungen verändern ginge auch. Aber wer macht das schon? Das hört sich schwer nach einem Kompromiss an. Ist es auch. Elektronisch einstellbare Fahrwerke haben hier schon einen Komfortgewinn gebracht, noch besser sollen das semiaktive Fahrwerkskomponenten machen.

Sensoren erkennen die Geschwindigkeit der ins Fahrwerk eingeleiteten Impulse. In Millisekunden werden die Daten mit weiteren Infos aus dem Fahrzeug-Daten-Bus abgeglichen (woher diese stammen, veranschaulicht die Grafik oben am Beispiel einer S 1000 RR). Der Abgleich von Ist- und Sollwert ergibt dann, wie das elektromagnetische Regelventil Zug- oder Druckstufe beeinflusst – und das bis zu 500-mal pro Sekunde.

Motorräder mit semi-aktivem Fahrwerk

BMW bietet auch bei Modellen mit semiaktiven Fahrwerken die größte Auswahl, vertraut bei vielen Fahrzeugen auf das Know-how von ZF. Das nutzt auch Ducati für die Multistrada S, bei der Panigale S dämpfen Komponenten von Öhlins, bei KTM und Triumph Bauteile von WP. Interessant ist, dass viele Modelle für die Dämpfungseinstellung nur wenige unterschiedliche Modi (soft, normal, hard) vorgeben, wohingegen bei den Supersportlern wie S 1000 RR, Ducati Panigale 1299 S und Yamaha R1M die Dämpfung über umfangreiche Menü-Optionen noch individuell konfiguriert und verändert werden kann.

Bikes mit elektr. Fahrwerkssteuerung

BMW bietet fast für die komplette Modellpalette die Option an, Fahrwerke per Knopfdruck an persönliche Vorlieben anzupassen. F 800 R und K 1300 S sind dafür zwei Beispiele. Die anderen Hersteller geben sich in diesem Bereich noch zurückhaltend, aber auch bei ihnen wächst das Programm, sind immer mehr Motorräder mit elektronisch verstellbaren Fahrwerken lieferbar. Bei fast allen Modellen ist die Elektronik nicht serienmäßig an Bord. Vielmehr gibt es sie als Extras zu kaufen, was sich wie bei den beiden Yamahas – XTZ 1200 ZE und FJR 1300 AE – in einem Kürzel hinter dem Modellnamen niederschlägt.