Turnschuhe, Frauenzeitschriften, Lebensberater, Margarine: Balance liegt voll im Trend. Werbefuzzis ordnen den Begriff täglich neuen Produkten zu. Jenseits von Scheinwelten bietet er aber echten Nutzen: bei sportlichen Bikes. Balance steht hier für ein ausgewogenes Fahrwerk; also akkurat -abgestimmte Federelemente (siehe PS 12/2011 sowie 1 und 2/2012), bestmögliche Gewichtsverteilung, perfekte Geometrie und optimale Schwerpunkthöhe. Nachfolgend etwas Theorie sowie viele Infos und Tipps für den Weg zum pfeilschnellen Wohlfühl-Bike.

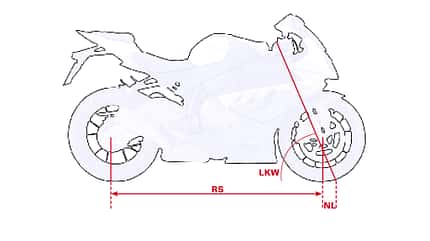

Wesentlichen Einfluss aufs Fahrverhalten nimmt die Geometrie. Zu ihr zählen Lenkkopfwinkel, Nachlauf und Radstand. Je nachdem wie sie ausgerichtet ist, fördert die Geometrie Handling oder Stabilität. Je steiler der Lenkkopfwinkel, je geringer der Nachlauf und je kürzer der Radstand, desto handlicher ist die Maschine. Allerdings geht das zu Lasten der Stabilität: Extreme Werte beeinträchtigen die Hochgeschwindigkeits-Stabilität, außerdem schwänzelt das Heck bei starkem Ankern und gerät dabei leicht aus der Spur. Auch die Kurvenstabilität nimmt ab, Wheelie- und Stoppie-Neigung dagegen zu. Die Ausrichtung der Geometrie ist also, wie wir noch öfter sehen werden, immer ein Kompromiss. Zur groben Orientierung dienen die von uns gemessenen Werte der Aprilia RSV4, in Sachen Fahrwerk eines der besten Serienbikes. Lenkkopfwinkel: 66,5 Grad, Nachlauf: 101 Millimeter, Radstand: 1435 mm. Um diesen Bereich bewegen sich die meisten modernen Sportler.

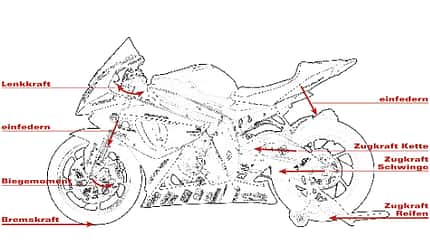

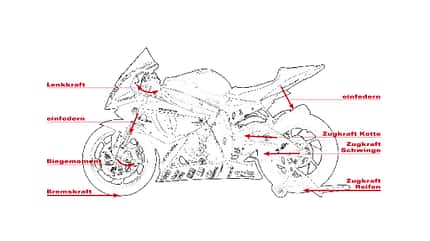

Weiteren Einfluss aufs Fahrverhalten nimmt die Gewichtsverteilung. Sportliche Bikes verteilen ihre Pfunde zirka 50 zu 50. Heißt: Ohne Fahrer liegen jeweils ungefähr 50 Prozent des Gesamtgewichts auf Front und Heck. Das stellt sicher, dass die Maschine weder zu front- noch zu hecklastig ist. Liegt viel Gewicht auf der Front, erhöht sich zwar die Lenkstabilität und die Fuhre zirkelt zielgenauer um die Kurven. Zudem fällt der Auftrieb bei hohen Geschwindigkeiten geringer aus. Unter einem zu frontlastigen Bike leidet aber die Bremsstabilität, das Hinterrad hebt beim fröhlichen Geschwindigkeits-Vernichten früh ab. Genau umgekehrt verhalten sich hecklastige Bikes.

Auch verschiedene Schwerpunkthöhen haben - wen wundert’s - Vor- und Nachteile. Ein niedriger Schwerpunkt erlaubt hohe Beschleunigungs- und Verzögerungswerte und begünstigt eine satte Straßenlage. Allerdings wird das Bike unhandlicher und die Schräglage nimmt bei identischem Kurvenspeed und gleichen Reifendimensionen zu. Bei einem zu hohen Schwerpunkt wird das Bike dagegen kippelig und nervös, außerdem erhöht sich die Neigung zu Wheelie- und Stoppies. Die Vorteile eines erhöhten Schwerpunkts sind besseres Handling und mehr mechanischer Grip. Wieso mehr Grip? Weil dank des weiter oben liegenden Gewichts größere Hebel auf Gabel und Federbein wirken und je nach Fahrsituation entweder der Anpressdruck des Vorder- oder Hinterrads auf den Boden steigt.

Grundsätzlich generieren Bikes den meisten Grip in Schräglage. Grund: Die Fliehkräfte pressen die Maschine regelrecht auf den Asphalt. Je nach Abstimmung der Federelemente und dem Schräglagenwinkel sinken Bikes in Kurven deutlich weiter ein als beim Geradeausfahren. Bei der straff abgestimmten Aprilia beträgt der Unterschied von aufrechter Fahrt zu voller Schräglage vorn immerhin 15 und hinten 18 Millimeter. Dank des Anpressdrucks verzögert und beschleunigt eine Maschine am besten in Kurven. Diesem Treiben sind allerdings Grenzen gesetzt. Bei zu viel Schräglage und zu hohem Druck auf den Reifen rutschen die nämlich einfach weg - autsch! Die maximale Beschleunigung erzielen Racing-Profis am Kurvenausgang. Dort powern sie mit minimal steigendem Vorderrad volle Suppe aus den Ecken - mehr Vortrieb geht nicht!

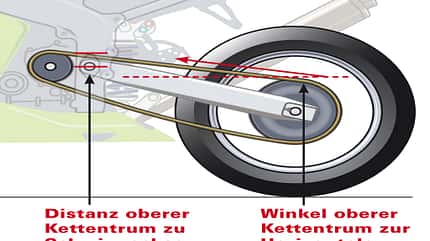

Was kaum jemand weiß: Auch die Größe von Ritzel und Kettenblatt wirken sich aufs Fahrverhalten aus. Warum? Weil sie den sogenannten Anti-Dive-Effekt beeinflussen. Dieser bewirkt, dass das Heck beim Beschleunigen nicht einfedert. Sportbikes federn beim Beschleunigen sogar meistens einige Millimeter aus. Der Vorteil: nahezu gleich bleibende Geometrie und geringere Wheelie-Neigung. Die Intensität des Anti-Dive ergibt sich aus den unterschiedlichen Höhen von Schwing- und hinterer Radachse und der Schwingenlänge. Je größer der vertikale Abstand der beiden Achsen und je kürzer die Schwinge, desto stärker das Anti-Dive und umgekehrt. Was das mit der Sekundärübersetzung zu tun hat? Ein kleines Ritzel und/oder ein großes Kettenblatt verringern die Anti-Dive-Wirkung, weil sich durch sie der Abstand zwischen Schwingendrehpunkt und Kette verringert und sich der Winkel des oberen Kettentrums und damit die Hebelwirkung ändert. Ist die Anti-Dive-Wirkung zu stark, sinkt der Anpressdruck des Hinterrads, wodurch das Heck bei Bodenwellen weit ausfedert und das Federbein hart an den Anschlag stoßen kann. Das leitet natürlich Unruhe ins Fahrwerk - trotz der Fliehkräfte auch in Kurven.

Alles ganz schön kompliziert. Das erklärt, warum selbst WM-Teams oft Mühe haben, Woche für Woche eine optimale Abstimmung für die jeweilige Strecke zu finden. Und Normalos? Wie bei Profis hängt die perfekte Balance vom Fahrstil und von persönlichen Vorlieben ab. Im Prinzip sind moderne Sportler ordentlich ausbalanciert. Doch das Bessere ist bekanntlich des Guten Feind. Nur schrittweises Herantasten und Geduld führen zum Traum-Setup. Ausprobieren lohnt sich! In den nächsten Ausgaben begeben wir uns auf Fehlersuche: Was tun, wenn der Bock nicht so will wie man möchte?

Geometrie

Zur Geometrie zählen Lenkkopfwinkel (LKW), Nachlauf (NL) und Radstand (RS). Der Lenkkopfwinkel ist der Winkel zwischen Lenkrohr und der Horizontalen. Der Nachlauf beschreibt die Distanz zwischen einer gedachten Linie mittig durchs Lenkrohr auf den Boden und der senkrechten Linie vom Achsmittelpunkt des Vorderrads ebenfalls auf den Boden. Das Rad läuft also immer der verlängerten Drehachse des Lenkkopfs hinterher, was das Bike stabilisiert. Der Radstand ist die Distanz zwischen vorderem und hinterem Achsmittelpunkt. Lenkkopfwinkel, Nachlauf und Radstand bestimmen maßgeblich das Fahrverhalten.

Kettenzugkraft

Die Kettenzugkraft entsteht oberhalb von Ritzel und Schwingendrehpunkt. Sie unterstüzt die Einfederkraft (Anti-Dive-Effekt). Die Größe von Ritzel und Kettenrad beeinflussen diesen Effekt, da sich durch sie der Abstand von Schwingendrehpunkt zu Kette sowie der Winkel des oberen Kettentrums und damit die Hebelwirkung ändert. Ein kleineres Ritzel vorn und ein größeres Kettenrad hinten verringern das Anti-Dive und umgekehrt.

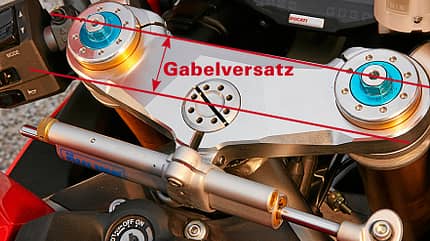

Gabel-Offset

Das Gabel-Offset, auch Gabel- oder Gabelbrückenversatz genannt, ist die Distanz zwischen den horizontalen Linien von Lenkrohr- und Gabelholmmitten. Das Offset bestimmt die Länge des Nachlaufs und wirkt sich damit auf die Fahrstabilität aus. Je größer das Offset, desto kürzer der Nachlauf - und umgekehrt.

Anheben des Hecks

Theoretisch lässt sich das Heck auf sechs verschiedene Arten anheben:

- Längeneinstellung am Federbein - Schubstange

- variabler Aufnahmepunkt am Heckrahmen

- stärkere Federvorspannung

- kürzere Zugstreben der Umlenkung

- höherer Schwingendrehpunkt

All diese Änderungen beeinflussen die Progressionskurve der Umlenkkinematik und damit das Ansprechverhalten der Federung. Deshalb bringen Profis die Progression mit einer oder mehreren Maßnahmen (Zugstrebe, Umlenkplatten, etc.) auf den ursprünglichen oder einen anderen gewünschten Wert.

Auf die Balance wirken sich die Methoden alle gleich aus: Der Schwerpunkt verlagert sich nach oben und minimal nach vorn, der Lenkkopfwinkel wird steiler, Nachlauf und Radstand geraten kürzer. Dadurch verbessert sich das Handling, das Bike erlaubt engere Linien, der Auftrieb der Fahrzeugfront bei hohen Geschwindigkeiten ist etwas geringer und die Bodenfreiheit steigt. Nachteile: Einbußen bei

der Fahrstabilität, unbequemere Sitzposition. Bei zu kippeligem und instabilem Bike kann man das Heck natürlich auch absenken. Diese Maßnahme beeinflusst Geometrie und Fahrverhalten in umgekehrter Weise.

Front absenken

Prinzipiell wirkt sich eine abgesenkte Front aufs Fahrverhalten ähnlich aus wie ein angehobenes Heck: Das Bike wird handlicher, aber instabiler. Dennoch gibt es Unterschiede: Der Schwerpunkt liegt nicht höher, sondern tiefer. Zum Absenken der Front die Klemmungen der Lenkstummel sowie die Schrauben von oberer und unterer Gabelbrücke lösen. Dann beide Holme gleich weit nach oben durchschieben. Anfangs nicht weiter als fünf bis maximal zehn Millimeter, da sich schon geringe Änderungen recht deutlich bemerkbar machen. Tipp: Für einen ersten Fahrversuch kann man die Gabelfedern in jenem Maß entspannen, in dem die Front abgesenkt werden soll. Wenn diese Einstellung funktioniert, die Gabelrohre nach oben schieben und die Vorspannung wieder auf den alten Wert bringen. Obacht: Bei abgesenkter Front wandert das Rad näher zum Kühler und weiteren Anbauteilen. Aufgrund des Biegemoments der Gabel bei Vollbremsungen - sie biegt sich bis zu 15 Millimeter nach hinten - kann das Rad dort anstoßen. Wer sicher gehen will, löst beide Gabelstopfen und senkt die Front vorsichtig bis zum unteren Anschlag der Gabel ab. In dieser Position sollte noch genügend Abstand - mindestens 10 bis 15 mm - vom Vorderrad zu den Anbauteilen bestehen. Wer die Front dagegen weiter als serienmäßig anheben möchte, muss prüfen, ob die Bremsleitungen lang genug sind. Achtung: Klemmschrauben der Gabelbrücken nach den vorgeschriebenen Anzugswerten festziehen, sonst könnten Tauch- und Standrohr klemmen.

Kippen um die Fahrzeugmitte

Der Königsweg. Statt die Position von Front oder Heck jeweils stark zu ändern, ist es meist besser, beide jeweils um die Hälfte zu korrigieren. Dadurch bleibt der Schwerpunkt nahezu gleich. Beim Kippen nach vorn (Front absenken, Heck anheben) hält das Vorderrad zudem mehr Abstand zu den Anbauteilen, und der Einfluss auf die Hinterradfederung fällt geringer aus. Wie bei den anderen beiden Methoden gewinnt das Bike dadurch an Handling, verliert aber an Stabilität. Wird die Maschine um die Fahrzeugmitte nach hinten gekippt, passiert genau das Gegenteil - stabileres aber unhandlicheres Fahrverhalten.

Anheben des Schwerpunktes

Ein höherer Schwerpunkt verbessert das Handling und erhöht den Anpressdruck auf die Straße. Dadurch steigt der Hinterrad-Grip beim Beschleunigen und der Grip am Vorderrad beim Bremsen. Ursache ist die höhere dynamische Achslaständerung (siehe Lexikon). Außerdem benötigt das Bike bei gleichem Kurvenspeed weniger Schräglage und lässt sich leichter einlenken. Mögliche Nachteile: kippeliges Einlenkverhalten, ausgeprägtere Wheelie- und Stoppie-Neigung. Dadurch kann der Pilot das höhere Grip-Niveau unter Umständen nicht oder nur teilweise umsetzen. Beim Anheben des Schwerpunkts Front und Heck gleichmäßig erhöhen! Dabei darauf achten, die Gabel keinesfalls weiter als bis zum oberen Ende der Gabelbrücke durchzustecken! Änderung an der Balance wirken sich immer auch etwas negativ aus. Die große Kunst besteht darin, einen idealen Kompromiss zu finden.

Lexikon

Anti-Dive-Effekt

Anti-Dive verhindert, dass sich das Heck beim Beschleunigen setzt. Damit bleiben Lenkgeometrie und Schwerpunkt wie gewünscht in der Ausgangslage. Die Stärke des Effekts ergibt sich aus der Höhendifferenz von Schwingen- und hinterer Radachse sowie der Schwingenlänge.

Dynamische Achslaständerung

Auch: Achslastverlagerung oder Radlaständerung. Beim Beschleunigen oder Verzögern verlagert sich das Gewicht von Maschine und Pilot von einem auf das andere Rad. Im Extremfall (Wheelie oder Stoppie) beträgt die dynamische Achslast auf Vorder- oder Hinterrad 100 Prozent.

Geometrie

Zu ihr zählen Lenkkopfwinkel, Nachlauf und Radstand. Die Geometrie nimmt wesentlichen Einfluss auf Handling und Stabilität des Motorrads.

g-Kraft

Der Begriff bezeichnet jene Kraft, die bei positiver oder negativer Beschleunigung auf eine Masse (Gegenstände, Lebewesen, etc.) wirkt. Die Erdbeschleunigung beträgt 1 g und bedeutet, dass sie Masse mit 9,81 m/s² anzieht. Dank des Verzahnungseffekts von Reifen und Straße erlauben Bikes Beschleunigungen (positiv und negativ) sowie Fliehkräfte (bei Schräglage) von über 1 g.

Kettenzugkraft

Sie ist jene Antriebskraft, die von der Kette aufs Hinterrad übertragen wird. Die Kettenzugkraft entsteht oberhalb von Ritzel- und Schwingachse.

Konzentration der Massen

Auch: Zentralisierung der Massen. Beim Entwickeln von Motorrädern achten Hersteller darauf, das Gewicht möglichst nah um den Schwerpunkt zu legen. Das fördert die Handlichkeit.

Lenkgeometrie

Sie besteht aus Lenkkopfwinkel und Nachlauf (siehe unten).

Lenkkopfwinkel

Er beschreibt den Winkel zwischen der Lenkachse (Lenkrohr) und der Horizontalen.

Nachlauf

Der Nachlauf ist die Distanz zwischen der (verlängerten) Linie der Lenkachse und der Lotrechten von der Mitte der Vorderradachse. Er beeinflusst Handling und Stabilität.

Schwerpunkt

Auch: Massenmittelpunkt. Das Gewicht sämtlicher am Motorrad befindlicher Massen bildet diesen zentral gelegenen Punkt. Mit Fahrer wandert er natürlich nach oben.

Radstand

Er beschreibt die Distanz zwischen Vorder- und Hinterrad-Achsmittelpunkt.

Schwingenwinkel

Auch: Auslenkwinkel. Dabei handelt es sich um jenen Winkel, der sich aus der Linie zwischen Hinterrad- und Schwingen-Achsmitte und der Fahrbahn ergibt. Bei sportlichen Bikes liegt er um zehn bis zwölf Grad. Die meisten Änderungen am Fahrwerk wirken sich auf ihn aus, er ist der zentrale Punkt für eine perfekte Balance.