Können Sie sich daran erinnern, wie oft Sie bei einem Renntraining in der Box oder am Stammtisch über den korrekten Reifendruck diskutiert haben? Oder über leichte Räder und deren positiven Effekt auf ein Motorrad? Oder über die richtige Einstellung von Fahrwerken? Wer kennt nicht die Story vom Kumpel eines Kumpels, der kurz vor dem Start auf Anraten eines Mitstreiters den Luftdruck seiner Pellen nochmals gesenkt hatte - und damit im Rennen daneben lag?

Jeder engagierte Motorradfahrer kennt eine dieser Geschichten oder Fragen, hat sie selbst kopfschüttelnd miterleben müssen oder gestellt. Doch was passiert denn nun wirklich, wenn ein sportlicher Fahrer mit zu weichem Setup, zu wenig Luftdruck oder zu tief stehendem Heck auf der Rennstrecke oder Landstraße heftig am Quirl dreht? Wie machen sich diese Defizite bemerkbar und was für eine Auswirkung haben sie zum Beispiel auf die Rundenzeit oder das eigene Fahrgefühl?

Im zweiten Teil des Handlingtests (Teil eins in PS 8/2010) sucht PS mit einem aufwändigen Testprogramm Antworten auf diese Fragen. Zunächst griffen die Tester auf einem langsamen Handling-Parcours an, danach folgte der Umzug auf die kleine, aber feine Rennstrecke Anneau du Rhin nahe dem französischen Colmar.

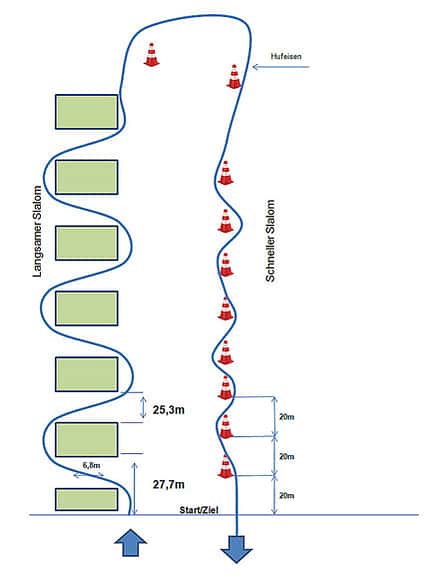

Auf dem Handling-Parcours erhielt die mit einem 2D-Datarecording-System komplett verkabelte Triumph Street Triple R ein straffes, aber landstraßentaugliches Setup verpasst. Dieses wurde auf beiden Strecken als "optimales Setup" herangezogen und ist als solches in den Kästen auf Seite 31 bezeichnet. In jeder Testkonstellation galt es, fünf Runden zu drehen. Zwei zum Einrollen und drei zum Feuer geben, wobei auf der Rennstrecke öfters mehr als drei schnelle Testrunden notwendig waren, um auch tatsächlich drei "störungsfreie", also Runden ohne Überholmanöver, aufzeichnen zu können. Der Testablauf war auf beiden Strecken identisch, lief Schritt für Schritt in gleicher Reihenfolge ab. Schritt 1: Warmfahren und Strecke kennen lernen. Schritt 2: Testfahrt mit dem optimalen Setup. Schritt 3: Testfahrt mit "weichem Fahrwerk", also mit komplett geöffneten Druck- und Zugstufendämpfungen an Vorder- und Hinterrad. Schritt 4: Testfahrt mit "flachem Fahrwerk". Bei voll vorgespannter Gabel wurde die Vorspannung des Federbeins soweit reduziert, bis der Lenkkopfwinkel ein Grad flacher stand. Schritt 5: Testfahrt mit schwerem Hinterrad. Schritt 6: Testfahrt mit schwerem Vorder- und Hinterrad. Schritt 7: Testfahrt mit schwerem Vorderrad.

Während des Tests wurde nach jedem Turn getankt und die Reifen kontrolliert, parallel dazu wanderten die erfassten Daten in den Laptop. Sowohl die Sichtkontrollen als auch das Fahrgefühl attestierten dem montierten Continental RoadAttack 2 für einen Tourensportreifen ein sehr gutes Stehvermögen bei hohem, konstanten Grip-Niveau - und das trotz der herrschenden Hitze auf der Rennstrecke. Aus reinem Selbsterhaltungstrieb verzichtete PS in Anneau du Rhin auf die Untersuchung des abgesenkten Luftdrucks. Die Testfahrten mit von 2,5 bar auf nur 1,8 bar reduziertem Druck im Conti-Reifen fanden nur im Parcours statt, da wegen mangelndem Feedback das damit steigende Sturzrisiko und die viel höheren Geschwindigkeiten auf der Rennstrecke zu riskant erschienen. Wir verzichteten auch deshalb, weil sich die Ergebnisse anderer Testschritte des langsamen Parcours mit denen der Rennstrecke stark überdecken, die Einflüsse auf das Fahrverhalten also analog sind.

Testeindrücke

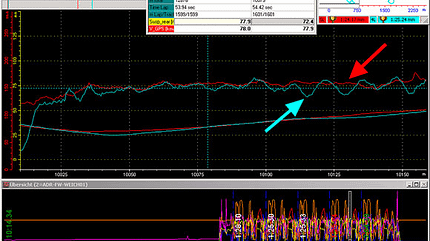

Weiches Fahrwerks-Setup: Die Streety fährt fürchterlich, eiert und schaukelt durch die Gegend. Zwei Faktoren sind dabei gefährlich: Das Pumpen der Hinterhand beim Herausbeschleunigen (16 mm auf und ab am Federbein, siehe grüne Linie im Datarecording). Es versaut nicht nur die Linie, sondern leitet auch Belastungsspitzen in den Reifen ein, die diesen überfordern und so zu Rutschern führen können. Ebenso gefährlich ist das mangelnde Feedback. Der Pilot hat kaum Rückmeldung, es gibt kein klar spürbares Limit und ohne spürbares Limit gern mal einen Sturz.

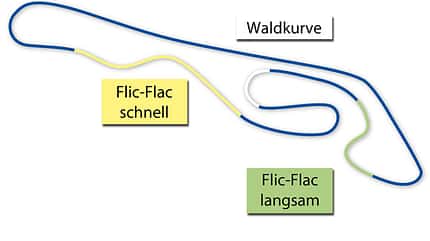

Erhöhte Massen an den einzelnen Rädern: PS hat das Vorderrad um eines, das Hinterrad um zwei Kilogramm beschwert. Das schwerere Hinterrad ist nur dann in Nuancen spürbar, wenn man direkt vom "leichten" Hinterrad umsteigt. Das schwere Vorderrad allein wird im schnellen Flic-Flac (eine schnelle Wechselkurve, siehe Streckenskizze) auffällig, da das Motorrad nicht mehr ganz so willig einlenkt und der Linie folgt.

Erhöhte Massen an beiden Rädern: Die Triumph wirkt störrischer, das Gefühl verstärkt sich in den schnellen Passagen, und die saubere Linie erfordert mehr Einsatz.

Fahrwerk ein Grad flacher: Die Lenkkraft ist etwas erhöht, und die Streety läuft ab dem Scheitelpunkt weitere Bögen. Ihr Schwingenwinkel ist nun auch zu flach (mangelnde Vorspannung), was beim Herausbeschleunigen zu Squadding, also dem Hineinziehen des Hinterrads in die Feder, führt. Dieser Effekt reduziert den Federweg auf ein Minimum, Rutscher auf Bodenwellen sind programmiert. Auch der Lenkkopfwinkel wird dadurch nochmals flacher, was das Running-Wide verstärkt.

Objektive Daten

Die aufgezeichneten Werte von Geschwindigkeit, Lenkkraft und Schräglage beweisen, dass ein gutes, stabiles Fahrwerk in allen Sektionen, sowohl im Parcours wie auf der Rennstrecke, die besten Werte ermöglicht. Allerdings fallen die Unterschiede in Runden- oder Sektionszeit und bei den Geschwindigkeiten nicht so gravierend aus, wie es der Fahrer subjektiv empfindet. Je niedriger die Geschwindigkeit, desto geringer sind die Vorteile des optimal eingestellten Chassis. Beim harten Umlegen im schnellen Flic-Flac mit Tempi um die 140 km/h gewinnt das stabile Fahrwerk allerdings deutlich an Metern. Dort machen sich auch die schweren Räder stark bemerkbar, was zur geringsten Sektionsgeschwindigkeit von 132,0 km/h führt und das Lenkmoment auf 148 Nm anhebt.

Mit Abstand das größte Problem bereitet dem Fahrer die enorme Bewegung von Gabel und Federbein beim weich justierten Fahrwerk, mit dem sich die Rundenzeit um 1,27 s auf 1.25,22 min erhöht. Die schlappe Dämpfung erlaubt nur eine schwache Rückmeldung zwischen Reifen und Fahrer. Dieser kann deswegen den Grenzbereich nicht mehr richtig einschätzen und nimmt speziell in den schnellen Streckenpassagen deutlich Tempo raus. Ähnlich verhält es sich bei zu niedrigem Luftdruck in den Reifen (PS senkte von 2,5 bar vorn und hinten auf 1,8 bar an beiden Reifen ab). Das Feedback wird gering, da der Reifen knautscht und walkt und Lenkbefehle nur noch indirekt umsetzt.

Beim ein Grad flacher justierten Fahrwerk (Lenkkopfwinkel 65,1 anstatt 66,1 Grad woraus sich 99 mm Nachlauf anstatt 93 mm ergeben) muss der Fahrer mit deutlich mehr Lenkkraft arbeiten, bleibt aber in der Rundenzeit nur 2/10 Sekunden hinter der Bestzeit mit optimalem Fahrwerk zurück. Allerdings spiegeln diese unbestechlichen Messwerte eines nicht wieder: Der erhöhte Kraftaufwand des Piloten mindert den Fahrspaß.

Selbst der Tester war erstaunt, wie unterschiedlich ein und dasselbe Testmotorrad fahren kann. Zum Techniker meinte er nach dem Ritt auf der Rennstrecke mit weichem Setup: "Wenn ich immer ein so mieses Fahrwerk unterm Hintern hätte, würde ich aufhören mit Mopedfahren."

Und genau darum geht es beim schnellen Motorradfahren. In einer Runde mit der Brechstange eine gute Zeit rauszuhauen ist das eine, über eine Renndistanz oder ein teuer bezahltes Renntraining hinweg mit einem vermurksten Fahrwerk die Knochen zu riskieren, das andere. Klar, man kann sich auch an schlechte Abstimmungen gewöhnen und zügig fahren. Wirklich weiter bringt das einen aber nicht. Denn wer in jeder Kurve und in jeder Beschleunigungsphase mit dem Motorrad kämpfen muss, verliert den Spaß am Brennen. Und der stellt sich bekanntlich am schnellsten ein, wenn das Motorrad die Lenkbefehle des Fahrers schnell, präzise und mit gutem Feedback umsetzt. Dann traut man sich ans eigene Limit, versucht mal eine andere, eventuell schnellere Linie. Doch wie kommt man zu einem optimalen Setup? Da hilft nur eines: ausprobieren.

Fazit: Schnell Motorrad fahren ist mehr als die sinnlose Vernichtung fossiler Brennstoffe. Es ist das Zusammenwirken vieler Eindrücke und Gefühle, aber auch vieler technischer Faktoren. Wer überwiegend gute Gefühle beim Fahren erleben will, muss allerdings dafür sorgen, dass die technischen Rahmenbedingungen stimmen.

Street Triple R Slalom-Parcours (Neuhausen ob Eck)

| Änderungen | Beste Zeit* | Schneller Slalom**/ maximaler Lenkmoment | Langsamer Slalom***/ maximaler Lenkmoment | Hufeisen | optimales Fahrwerk/ Serienräder | 1.18,41 min | 96,14 km/h 150 Nm | 58,84 km/h 118 Nm | 49,44 km/h |

| plus 1 kg am Vorderrad | 1.19,66 min | 94,63 km/h 178 Nm | 57,75 km/h 122 Nm | 50,55 km/h | plus 2 kg am Hinterrad | 1.19,87 min | 93,70 km/h 170 Nm | 56,56 km/h 113 Nm | 49,79 km/h |

| plus 1 kg vorn und 1 kg hinten | 1.19,90 min | 92,05 km/h 172 Nm | 57,55 km/h 103 Nm | 50,68 km/h | Fahrwerk ein Grad flacher | 1.18,77 min | 93,85 km/h 159 Nm | 56,98 km/h 105 Nm | 48,81 km/h |

| weiches Fahrwerk | 1.19,41 min | 93,20 km/h 152 Nm | 56,92 km/h 92 Nm | 48,11 km/h | optimales Fahrwerk 1,8 bar Reifenluftdruck | 1.19,61 min | 92,21 km/h 148 Nm | 55,67 km/h 84 Nm | 50,05 km/h |

* Zeit für zwei Runden (je 702 Meter) mit fliegendem Start.

** Durchschnittsgeschwindigkeit, gemessen über eine Strecke von 150 Metern

*** Spurwechsel links/rechts/links über eine Fahrbahnbreite von 6 Metern Lenkmoment/Nm aus den jeweils zwei höchsten Werten ermittelt.

Triumph Street Triple R in Anneau du Rhin

| Änderungen | Flick-Flack langsam/ Lenkmoment* | Waldkurve maximale Schräglage | Flick-Flack schnell/ Lenkmoment* | Beste Rundenzeit | optimales Fahrwerk | 74,25 km/h 65 Nm | 76,47 km/h 46,1° | 139,2 km/h 140 Nm | 1.23,95 min |

| weiches Fahrwerk | 73,21 km/h 84 Nm | 76,01 km/h 45,6° | 136,9 km/h 144 Nm | 1.25,22 min | plus 1 kg am Vorderrad | 73,84 km/h 80 Nm | 74,4 km/h 45,8° | 133,5 km/h 146 Nm | 1.24,20 min |

| plus 2 kg am Hinterrad | 47,4 km/h 78 Nm | 74,5 km/h 45,4° | 132,6 km/h 143 Nm | 1.24,11 min | plus 1kg vorn und 2 kg hinten | 73,6 km/h 73 Nm | 75,3 km/h

132,0 km/h | 148 Nm 1.24,63 min | Fahrwerk ein Grad | flacher 73,9 km/h | 80 Nm 74,7 km/h | 45,2° 135 km/h | 150 Nm 1.24,15 min | |

*Lenkmoment/Nm aus den jeweils zwei höchsten Werten ermittelt