Räumen wir gleich zu Beginn die offensichtliche Frage aus dem Weg: Braucht man wirklich 200 PS in einem Motorrad? Natürlich nicht. Natürlich reichen auch 50 PS, um auf zwei Rädern jede Menge Spaß zu haben. Betrachtet man es rein rational nüchtern, braucht man fürs Landstraßentempo sogar keine 15 PS. Möglicherweise säße die Menschheit, folgten alle dieser Einstellung, noch in der Höhle und bemalte Wände. Sicher aber lässt sich nicht alles, was wir tun, unter rationalen Gesichtspunkten erklären – die Welt wäre ein trauriger Ort. Ob man das jetzt also braucht, darf jeder für sich entscheiden.

Doch neben aller Vernunft gibt es ja noch die emotionale Seite. Also nicht das, was man braucht, sondern das, was man will. Als kleine Entscheidungshilfe unterziehen wir an dieser Stelle einmal vier Vertreter der „Saus-und-Braus“-Klasse dem Praxistest. Vier unterschiedliche Fahrzeugkonzepte und vier verschiedene Philosophien, Leistung zu generieren: Leistung aus Drehzahl, Leistung aus Hubraum, Leistung aus einer Kombination von beidem oder Leistung durch Aufladung. Das Ergebnis ist bei Aprilia RSV4 RF, Yamaha Vmax , Suzuki Hayabusa und Kawasaki Ninja H2 immer dasselbe, nämlich Leistung im Überfluss. Unvernünftige, bewusstseinserweiternde, Kontostand-dezimierende Power. Viermal 200 PS, viermal ganz viel mehr als genug. Und wie fühlt sich „ganz viel mehr als genug“ dann auf der Straße an?

Aprilia RSV4 RF

Die aktuell schärfste Variante, 200 PS anzurichten. Alles, aber auch wirklich alles an der Aprilia RSV4 RF dient einem einzigen Zweck: Geschwindigkeit abrufbar und beherrschbar zu machen. Das bezieht sich auf lineare Längsdynamik, vor allem aber Kurvendynamik. Dieses Streben lässt sich an einer weiteren Zahl festmachen: 207. Das ist das gemessene, fahrfertige Gewicht der RSV4 in Kilogramm inklusive Sprit, die hier als edle Factory mit leichten Schmiederädern und Öhlins-Fahrwerk anrollt. Damit ist die Aprilia das Fliegengewicht der Gruppe. 207 Kilo, das sind gut 30 Kilo weniger als die Kawasaki Ninja H2 und über 100 Kilo weniger als die fette Yamaha Vmax. Treffen sehnige 207 Kilo auf gemessene 203 PS und ein weltmeisterliches Fahrwerk, dann ergibt das eine Mischung, die so knallt, wie Frühstücksflocken mit Mezcal anzurühren.

Um 203 PS aus 999 cm³ zu pressen, haben sich die Aprilia-Techniker im dunklen Kämmerlein eingeschlossen, sämtliche Lehrwerke über Maschinenbau verschlungen, tief gegraben, dann Hand an den ehemals 184 PS starken V4 gelegt, jedes noch so kleine Schräubchen optimiert. Haben ihm ein Verdichtungsverhältnis von gefühlt mindestens 25 : 1 gegeben. Dieser Motor geht schlicht wie der Teufel. Warm wird der 65-Grad-V4 ab 6000 Touren, bei 9000 ist Festhalten angesagt, denn dann geht es blitzschnell und unter heiser-zornigem Rennsportklang Richtung Begrenzer. Und entsprechend laut brüllt er auch.

Motor will gar nicht mehr aufhören, zu drehen

Das ist sicher nicht jedermanns Sache, aber nicht repräsentative Umfragen in der Redaktion ergaben: Die Aprilia RSV4 RF gehört derzeit zu den am besten klingenden Motorrädern. Unweigerlich fühlt man sich wie Sylvain Guintoli auf seiner Werks-RSV. In den unteren Gängen sind es Sekundenbruchteile, bis der Schaltblitz und ein in den Himmel schnellendes Vorderrad den nächsten Gang verlangen, dann hilft der tolle Quickshifter, und das Spektakel geht weiter.

Im Dritten und Vierten, schon weit jenseits vertretbarer Landstraßengeschwindigkeit, macht der Blick auf den Drehzahlmesser klar: Der Motor der Aprilia RSV4 RF will gar nicht mehr aufhören, zu drehen. Irgendwann muss doch mal Schluss sein, denkt man, doch das Ende in Form des hart einsetzenden Drehzahlbegrenzers zögert sich ewig heraus. Sehr spektakulär fühlt sich das an, als ob Kolben, Pleuel, Ventile, kurzum die ganzen Motorinnereien, so gerade diesseits eines Infarkts pumpen. Ist vermutlich auch so, eben ein Rennmotor.

Knallt wie Schnaps zum Frühstück

Doch nicht allein der explosive Vortrieb ist es, der die Aprilia RSV4 RF waffenscheinpflichtig macht. Fahrwerk, Bremsen und die elektronischen Assistenzsysteme sind ebenfalls weltmeisterlich. Die scharfschützenmäßige Präzision, mit der die RSV4 RF die Ideallinie trifft, ihre schlafwandlerische Stabilität, die telepathische Rückmeldung, dieses Paket machte sie zur Siegerin des 2015er-Masterbikes. In diesem Feld ist sie ein Speedboot unter Supertankern. Es ist, als wüchsen aus ihrem straffen Sitzkissen Nervenenden, die beim Aufsitzen mit der Wirbelsäule des Piloten verwachsen.

Der Grenzbereich liegt weit, weit oben, doch das brillante Feedback lässt einen stets wissen, was noch geht. Die Aprilia RSV4 RF im öffentlichen Straßenverkehr artgerecht zu bewegen, ist ein bisschen wie mit thermonuklearen Sprengköpfen in einem Tümpel zu fischen. Sie knallt wie Schnaps zum Frühstück und ist, zünftig bewegt, mittelfristig ähnlich führerscheinverträglich. Aber am richtigen Ort, zur richtigen Zeit den Schreihals ausquetschen, die Ideallinie finden, trocken die Gänge durchladen – die Aprilia hat einen direkten Draht ins Belohnungszentrum des Fahrers, macht auf eine Art und Weise glücklich, wie nur wenige andere Motorräder das vermögen.

Motorenkonzept

Die Aprilia RSV4 RF muss sich als Superbike an die sportlichen Regeln halten, und die erlauben maximal 1000 cm³ Hubraum. Daher zogen die Aprilia-Techniker sämtliche Register, um den ehemals nominell 184 PS starken 65-Grad-V4 auf voll konkurrenzfähige, gemessene 203 PS aufzupumpen. Große Airbox, hohe Verdichtung (13,6:1), ultrakurzer Hub, astronomische Drehzahlen (13 500/min), variable nsaugtrichter, Titanventile, erleichterte Nockenwellen etc. Hier ist jedes Schräubchen geleckt. Der RSV4-Antrieb ist Hightech und bewegt sich, wie in der Klasse üblich, haarscharf an der Grenze des Machbaren. Er ist ein waschechter Sportmotor, der zwar auch im Teillastbereich manierlich agiert, aber erst bei Vollgas richtig aufblüht. Ultradirektes Ansprechen, Drehzahlgier, irrer Sound – auf dem Rundkurs ein Rekordknacker, auf der Landstraße ein Spaßmacher.

Technische Daten

MOTOR

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-65-Grad-V-Motor, je zwei obenliegende, zahnrad-/kettengetriebene Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, Tassenstößel, Nasssumpfschmierung, Einspritzung, 4 x Ø 48 mm, geregelter Katalysator, Lichtmaschine 420 W, Batterie 12 V/9 Ah, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung (Anti-Hopping), Sechsganggetriebe, O-Ring-Kette, Sekundärübersetzung 2,625.

| Bohrung x Hub | 78,0 x 52,3 mm |

| Hubraum | 999 cm³ |

| Nennleistung | 148,0 kW (201 PS) bei 13.000/min |

| Max. Drehmoment | 115 Nm bei 10.500/min |

FAHRWERK

Brückenrahmen aus Aluminium, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, hydraulischer Lenkungsdämpfer, Zweiarmschwinge aus Aluminium, Zentralfederbein mit Hebelsystem, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 220 mm, Zweikolben-Festsattel, Traktionskontrolle, ABS.

| Alu-Gussräder | 3.50 x 17; 6.00 x 17 |

| Reifen | 120/70 ZR 17; 200/55 ZR 17 |

| Bereifung im Test | Pirelli Diablo Supercorsa SP |

MAßE+GEWICHTE

Radstand 1435 mm, Lenkkopfwinkel 65,0 Grad, Nachlauf 105 mm, Federweg v/h 120/130 mm, Sitzhöhe 840 mm, Gewicht vollgetankt 207 kg, Tankinhalt/Reserve 18,5/4,0 Liter.

| Garantie | zwei Jahre |

| Serviceintervalle | alle 10.000 km |

| Farben | Schwarz/Silber/Rot |

| Preis | inkl. Nebenkosten 21.490 Euro |

Kawasaki Ninja H2

Und damit zur Kawasaki Ninja H2. Haben wir dieses Bike eigentlich schon genügend gefeiert? Eine Riesenwelle hat sie geschlagen. Schon bei den ersten Teaser-Videos im Netz konnte man ahnen, dass hier etwas ziemlich Abgedrehtes kommt. Von wahnwitzigen Eckdaten des Kompressorantriebs war zu lesen und von nicht weniger irren Fahrleistungen. Die H2 darf das Logo von Kawasaki Heavy Industries tragen, dem globalen Schwerindustriekonzern, der hinter der vergleichsweise winzigen Motorradsparte steht. Homologiert mit 200 PS, 133 Nm maximales Drehmoment, alles schwer beeindruckend. Trotzdem, immer schwang irgendwie die Frage mit: Was das soll, technisch gesehen? Nominell 200 PS, dafür braucht es doch nicht unbedingt einen Kompressor. Und das bisschen Extradrehmoment wiegt doch sicher nicht das beträchtliche Mehrgewicht im Vergleich zum 1000er-Sauger auf? Und wie sieht es mit der Fahrbarkeit aus, aufgeladene Motoren sprachen ja bisher immer verzögert an?

Die Frage nach dem Sinn einer Kawasaki Ninja H2 erübrigt sich. Die tun das, um der Welt zu zeigen, dass sie es können. Das war früher nicht anders, als Kawasaki so verrückte Zweitaktraketen wie die H1 und H2 baute. Motorräder, die den legendären Ruf von Kawasaki begründeten. Nur logisch, dass man sich ein Halo-Bike baut, ein sinnfreies Vorzeigeprodukt mit Strahlkraft weit über den Zweiradsektor hinaus. Operation gelungen.

218 Pferde klatscht die H2 auf den Prüfstand

Mehr noch als bei der Aprilia RSV4 RFmacht die Optik schon im Stand klar, was hier Sache ist. Die moderne Kawasaki Ninja H2 könnte das Motorrad von Darth Vader sein, vom Sensenmann oder das Dienstfahrzeug eines Yakuza-Killers. Sie ist gemein und böse, und sie macht keinen Hehl daraus. H2-Piloten sollten neben einem gefestigten Bankkonto auch eine gefestigte Persönlichkeit mitbringen. Das gilt neben der Optik auch im Hinblick auf Fahrleistungen und Fahrverhalten.

Von wegen 200 PS! 218 Pferde klatscht der Kompressor auf den Prüfstand. Die Kawasaki Ninja H2 ist die stärkste je von MOTORRAD gemessene Serienmaschine. Schön tiefgestapelt, Kawasaki. Wie sich diese rohe Gewalt anfühlt? Der oft bemühte Ritt auf der Kanonenkugel passt als Bild ganz gut. Das fängt an bei der Sitzposition. Wie ein Supersportler auf Steroiden, breit und massig fühlt sie sich an, tiefe Lenkerstummel.

Sorgt für "WTF"-Momente

Den Zündschlüssel umgedreht, zirpt und piept die Kawasaki Ninja H2 wie der Sci-Fi-Roboter, der sie ist. Wichtige Dinge passieren im Verborgenen. Anlassen, den Einser eingelegt, die Yakuza-Kugel ist bereit zum Abschuss. Doch der ganz große Lader-Bums aus dem Keller bleibt erst mal aus. Linear, ohne jegliche Spitze, dafür mit leicht verzögertem Ansprechen, schiebt die H2 von ganz unten bis ganz oben. Nur markiert sie ganz oben eben die Weltspitze. Das sind keine heißspornigen Jockey-Gäule wie bei der Aprilia, das sind kalt hereinbrechende Godzilla-Stärken, mit der die H2 wie kein anderes Motorrad diesen unnachahmlichen „Eben hier, jetzt dort“-Effekt erzeugt. Eine H2 voll durchzubeschleunigen, verschiebt tatsächlich die Wahrnehmung, zumal das Motorrad in den unteren Gängen kürzer übersetzt ist als Aprilia und Hayabusa. Dass da das Vorderrad in den Gängen eins bis drei überhaupt jemals den Boden berührt, lässt sich nur durch die etwas frontlastige Gewichtsverteilung und die knallhart agierende Wheeliekontrolle erklären.

Doch abseits vom Highspeed-Oval ist diese schiere Gewalt ungleich diffiziler in Geschwindigkeit und Spaß umzusetzen als auf der Aprilia RSV4 RF. Mehr als die leichte Verzögerung beim Gasanlegen stören harsche Lastwechselreaktionen. Im Zweiten oder Dritten geschmeidig durch die Kurve zischen, dafür braucht es eine enorm sensible Gashand; sonst schnappt die Kawasaki Ninja H2 schon mal biestig nach vorne und sorgt für „wtf“-Momente. Etwas schade, denn das komplett einstellbare Kayaba-Fahrwerk der H2 ist vom Feinsten, spricht wunderbar an, bietet gute Rückmeldung. In ihrem Element ist die H2 auf der Autobahn und im freitagabendlichen Show-and-Shine.

Die Kawasaki Ninja H2 ist ein 25.000-Euro-Motorrad, und das sieht man ihr auch an. Im spektakulären Chrom-Effekt-Lack spiegeln sich stets staunende Gesichter: Der wirklich blitzsaubere, filigrane Gitterrohrrahmen in giftgrün-metallic, die Einarmschwinge, feinste Komponenten, das Säbelzahntiger-Standlicht – die Über-Ninja beherrscht den großen Auftritt. Für den großen Ausritt aber muss die lange Gerade her. Dort fällt die Gasannahme nicht so ins Gewicht, und hier darf der Kompressor die Atmosphäre leer saugen und zwecks Endorphingewinnung mit viel, viel Brennstoff in den Reihenvierer verdichten und sich in den Horizont zoomen.

Als wohne im Motorraum eine Eichhörnchen-WG

Ab 150 annulliert die Kawasaki Ninja H2 alles, egal ob auf vier oder zwei Rädern. Auf der linken Spur räumt sie auf wie Godzilla in einer japanischen Kleinstadt. Das eigentlich Bemerkenswerte dabei: Der Kompressor-Vierer müht sich dabei nicht einmal sonderlich ab. Hardwareseitig weitgehend identisch mit der über 300 PS starken H2R, hat man stets das Gefühl, dass da massig Reserven schlummern, dass noch mehr ginge. Einfach an der Boost-Schraube drehen, am Mapping zutzeln, dann liegen bestimmt schon 250 PS an? Und wie herrlich sie beim Gaswegnehmen den Überdruck wegzwitschert: „Pffff-snirrrrihihihihi-whoooschhhh“ in etwa, als wohnte im Motorraum eine Eichhörnchen-WG und einer hätte gerade einen richtig guten Witz erzählt. Absolut einzigartig.

Sichtlich Mühe mit der Gewalt der Kawasaki Ninja H2 hat allerdings der 200er-Bridgestone RS10 am Hinterrad. Wer die Power andauernd abruft, kann den Gummiwürsteln beim Wegfliegen fast zuschauen. Dann ist nach einer einstelligen Zahl an Tankstopps Ersatz fällig. Nicht, dass diese Tankstopps bei leistungsabrufender Fahrweise besonders weit auseinanderlägen, denn 17 Liter Tankinhalt ergeben bei zeitweise zweistelligen Verbrauchswerten sehr überschaubare Reichweiten. Kraft kommt eben von Kraftstoff, das ist weder neu noch etwas Besonderes im 200-PS-Klub. Reifen, Sprit, überhaupt das Material – bei allem Spaß fordert die Leistung eben auch ihren Tribut.

Motorenkonzept

Ladedruck ist hier das Zauberwort. Mit ihm generiert die Kawasaki Ninja H2 Leistung und Drehmoment. Der Kompressor ist mechanisch an die Kurbelwelle gekoppelt, schaufelt mit bis zu 13.000/min Luft in den Motor. Mehr Luft, mehr Benzin, mehr Bums. Dabei ist die Leistungsangabe von 200 PS heftig untertrieben, unser Testexemplar drückte 218 PS bei vergleichsweise moderaten 11.300 Touren und fast 140 Nm bei 10.800/min. Weil der Motor identisch ist mit dem der H2R, verfügt er vermutlich über enorme Reserven, die sich mit einer einfachen Steigerung des Ladedrucks und Anpassen des Mappings freisetzen ließen. Die Nachteile des Kompressors: Alle aufgeladenen Motoren sprechen leicht verzögert an, auch dieser. Außerdem fällt die gesamte Motorkonstruktion aufgrund der zusätzlichen Bauteile sowie der stabileren Ausführung schwerer aus. Faszinierend ist er trotzdem.

Technische Daten

MOTOR

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei Ausgleichswellen, zwei obenliegende, kettengetriebene Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, Tassenstößel, Nasssumpfschmierung, Kompressor, Einspritzung, 4 x Ø 50 mm, geregelter Katalysator, Lichtmaschine 420 W, Batterie 12 V/9 Ah, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, O-Ring-Kette, Sekundärübersetzung 2,444.

| Bohrung x Hub | 76,0 x 55,0 mm |

| Hubraum | 998 cm³ |

| Nennleistung | 147,2 kW (200 PS) bei 11.000/min |

| Max. Drehmoment | 133 Nm bei 10.500/min |

FAHRWERK

Gitterrohrrahmen aus Stahl, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, elektrohydraulischer Lenkungsdämpfer, Einarmschwinge aus Aluminium, Zentralfederbein mit Hebelsystem, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 330 mm, Vierkolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 250 mm, Zweikolben-Festsattel, Traktionskontrolle, ABS.

| Alu-Gussräder | 3.50 x 17; 6.00 x 17 |

| Reifen | 120/70 ZR 17; 200/55 ZR 17 |

| Bereifung im Test | Bridgestone Racing Street RS 10 „J“ |

MAßE+GEWICHTE

Radstand 1455 mm, Lenkkopfwinkel 65,5 Grad, Nachlauf 103 mm, Federweg v/h 120/135 mm, Sitzhöhe 810 mm, Gewicht vollgetankt 239 kg, Tankinhalt 17,0 Liter.

| Garantie | zwei Jahre |

| Serviceintervalle | alle 6000 km |

| Farben | Chrom-Schwarz |

| Preis | inkl. Nebenkosten 25.290 Euro |

Suzuki Hayabusa

Ob Suzukis Wanderfalke von anderem Charakter ist? Mit der Hayabusa fing 1998 die ganze Debatte um Leistung und Topspeed an. Suzuki pfiff als erster Hersteller hochoffiziell auf jede freiwillige Selbstbeschränkung und ließ ein 175 PS starkes, unkastriertes Speedbike auf die Menschheit los. Ein Geschoss, das die 300-km/h-Schallmauer knacken konnte. Die 340 auf dem Tacho waren reichlich optimistisch, doch das Windkanal-Gesicht war gut für echte 312 km/h. RTL setzte damals einen ahnungslosen Toni Mang drauf, der Hubschrauber filmte die Geschwindigkeitsorgie, der Skandal war da. Seitdem hat die Topspeed-Frage gottlob an Brisanz verloren, auch weil es die großen Hersteller jetzt bei knapp 300 gut sein lassen. Heutzutage darf die Suzuki Hayabusa sein, was sie immer war – ein tolles GT-Motorrad. Seit der Erneuerung 2008 leistet der Dreizehnvierziger 197 PS, geblieben ist die aerodynamisch vorteilhafte, optisch jedoch gewöhnungsbedürftige Verschalung, die für den US-Markt gestaltet wurde. Mit einem Kampfgewicht von rund 270 Kilo mag sie in diesem Feld der Underdog sein, doch die motorischen Qualitäten der GSX 1300 R sind unbestreitbar.

Souveränität, dein Name ist Hayabusa. Diese Souveränität rührt in erster Linie aus der famosen Motorcharakteristik, und da geht die Suzuki den klassisch japanischen Weg: ein geschmeidiger Reihenvierer, nichts Extremes, eher konventionell. Seine Kraft schöpft der Vierzylinder aus satten 1340 Kubik. Macht unterm Strich, wenn die Zutaten so gekonnt aufbereitet werden wie hier, einen Sahnemotor. Druck aus dem tiefsten Drehzahlkeller, der nach oben hin immer mehr und mehr wird. Meist schaltet man schon, wenn die Drehzahlmessernadel auf die Fünf oder Sechs zeigt, weil es so schon dicke reicht. Man ist ohne Anstrengung und ohne großes Bohei schnell, aber entspannt, hat aber oben heraus immer diese endlose Reserve. Und die lässt sich ganz unaufgeregt abrufen, denn die Suzuki Hayabusa hat einen langen Radstand, geschmeidigste Gasannahme und viel Traktion.

Handling Marke domestizierter Braunbär

Das fühlt sich unspektakulär an, denn der Geradeauslauf ist bis in höchste Geschwindigkeitsregionen hervorragend, auch der Windschutz, und der Motor gibt sich vibrationsarm und, abgesehen von einem schönen GSX-R-esken Ansaugschmettern, akustisch zurückhaltend. Aber, man muss nur einmal im Dritten durchladen und dem wohltuend analogen Tacho beim Klettern zuschauen, um die Macht des Reihenvierers zu erleben. Der Punch der GSX 1300 R ist so geschmeidig wie unerbittlich. Wie einst Margaret Thatcher, eine eiserne Faust im Samthandschuh. Schon bei 5000 Touren liegen über 90 PS an, bei 7000/min liefert sie 60 PS mehr als die extreme Aprilia RSV4 RF, und erst bei fast 10.000 Umdrehungen pro Minute überflügelt die Kawasaki Ninja H2 den Wanderfalken. Wahnsinn, dieser Motor!

Das Handling ist Marke domestizierter Braunbär. Die Suzuki Hayabusa federt vergleichsweise soft, bügelt einiges an Unebenheiten glatt weg. Dank langem Radstand rollt sie nicht flink, aber ziemlich rund, findet schnell einen sauberen Strich. Lang gezogene Kurven zu durcheilen, das ist auf ihr ganz im Gegensatz zur Ninja H2 wahnsinnig befriedigend, gerade weil der Antrieb so sahnig am Gas hängt. Alles an ihr fühlt sich an wie mit Waffenöl geschmiert. Kuppeln, Schalten, Einlenken, Herausbeschleunigen, es flutscht einfach.

Außer, es mischen sich Bodenwellen ins Spiel. Dann taumelt die Suzuki Hayabusa etwas unbeholfen und wenig elegant über den Lenkkopf. Sie wäre ein hervorragender Sporttourer, wenn da nicht die seltsame Sitzposition wäre. Tief im Motorrad, elend lang gestreckt, das ist aerodynamisch sinnvoll, aber für Groß und erst recht Klein eine Zumutung. Auf der Aprilia macht es wenigstens Sinn, so unbequem zu sitzen, auf der Hayabusa fühlt es sich unter 250 Stundenkilometern einfach falsch an. Aber: Für vergleichsweise schlanke 14.500 Euro ist sie, auch dank riesigem 21-Liter-Tank, ein toller Autobahnbolzen für den ganz fixen Wochenendausflug von München nach Hamburg. Und sie tritt den Beweis an, dass 200 PS nicht mit Hummeln im Hintern daherkommen müssen. Ihre Leistung ist lässig und macht gelassen.

Motorenkonzept

Suzuki geht den klassischen japanischen Weg: Reihenvierzylinder, Sauger, moderne Technik, ein mit 1340 Kubikzentimetern satt eingeschenkter Hubraum. Zwar werkeln auch in ihrem Inneren Titanventile und andere Finessen, aber auf extreme Auslegung wie bei der Aprilia RSV4 RF wird weitgehend verzichtet. So überzeugt bei der Suzuki Hayabusa zunächst die Elastizität des Antriebs. Ohne Murren rollt sie im sechsten Gang durch Ortschaften und schiebt schon in der unteren Drehzahlhälfte beeindruckend. Das zeigt auch das Leistungsdiagramm. Bis ungefähr 8000 Umdrehungen drückt sie stets rund 20 PS mehr als die kompressorgeladene Kawasaki! Hubraum ist eben durch nichts zu ersetzen, werden viele jetzt sagen – und die Hayabusa unterstreicht dies. Oben heraus geht die GSX 1300 R weiter heftig, 7,3 Sekunden für null bis 200 sind eine echte Hausnummer. Doch die eigentliche Qualität dieses Antriebs liegt in seiner immensen Fahrbarkeit. Gutmütig, unangestrengt, robust. Bravo!

Technische Daten

MOTOR

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, eine Ausgleichswelle, zwei obenliegende, kettengetriebene Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, Tassenstößel, Nasssumpfschmierung, Einspritzung, 4 x Ø 44 mm, geregelter Katalysator, Lichtmaschine 425 W, Batterie 12 V/10 Ah, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, O-Ring-Kette, Sekundärübersetzung 2,390.

| Bohrung x Hub | 81,0 x 65,0 mm |

| Hubraum | 1340 cm³ |

| Nennleistung | 145,0 kW (197 PS) bei 9500/min |

| Max. Drehmoment | 155 Nm bei 7200/min |

FAHRWERK

Brückenrahmen aus Aluminium, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, hydraulischer Lenkungsdämpfer, Zweiarmschwinge mit Oberzügen aus Aluminium, Zentralfederbein mit Hebelsystem, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 310 mm, Vierkolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 260 mm, Einkolben-Schwimmsattel, ABS.

| Alu-Gussräder | 3.50 x 17; 6.00 x 17 |

| Reifen | 120/70 ZR 17; 190/50 ZR 17 |

| Bereifung im Test | Bridgestone BT 015 „M“ |

MAßE+GEWICHTE

Radstand 1485 mm, Lenkkopfwinkel 66,6 Grad, Nachlauf 93 mm, Federweg v/h 120/140 mm, Sitzhöhe 810 mm, Gewicht vollgetankt 268 kg, Tankinhalt 21,0 Liter.

| Garantie | zwei Jahre |

| Serviceintervalle | alle 12.000 km |

| Farben | Blau, Schwarz, Weiß |

| Preis | inkl. Nebenkosten 14.635 Euro |

Yamaha Vmax

Bleibt die Yamaha Vmax. Die war 2008 die Erste, bei der die magische Zahl 200 im Schein auftauchte. Ihre Eckdaten lassen es erahnen: 1,7 Meter Radstand, 148 Millimeter Nachlauf, 315 Kilo, 1700-Kubik-V4, 165 Nm maximales Drehmoment, über 110 Nm quasi ab Standgas – die Vmax ist für den Dragstrip gebaut. Wer das Spiel mit Anfahrdrehzahl und Kupplung perfekt beherrscht und nicht den Hinterreifen in Rauch aufgehen lässt, den katapultiert sie aus dem Stand in unglaublichen 2,7 Sekunden auf 100 km/h. Die Beschleunigung der Vmax ist in jedem Gang und bei jeder Drehzahl mindestens gewaltig, maximal atemberaubend.

Die Mutter aller Powercruiser

Auch wenn unser Testexemplar mit gemessenen 184 PS und 155 Nm die Werksangabe etwas verfehlte: Der mächtige Hubraum des V4 ist immer präsent, dank ihm macht die Yamaha Vmax alles mit. Schaltfaules Dahinbummeln, Drehmoment-Surfen, Knallgas-Beschleunigungsorgien, was immer der Pilot sich gerade wünscht. Doch einen entscheidenden Unterschied zu den anderen Boliden gibt es: Auf der Landstraße setzt das Fahrwerk das Limit. Die Schräglagenfreiheit geht zwar in Ordnung, aber Bodenwellen mag sie überhaupt nicht, und beim Beschleunigen auch in geringer Schräglage ist die Haftung hinten schnell aufgebraucht. Nein, die Vmax hat keine Traktionskontrolle. Zwar ist das Drehmoment in den unteren Gängen reduziert, aber auch so lässt sich stets Schlupf herbeidrehen. Wer den Koloss gern quer aus der Kurve prügelt, muss wissen, worauf er sich einlässt.

Man kann die Yamaha Vmax aber auch als das nehmen, was sie ist: die Mutter aller Powercruiser. Geschmeidiger Lauf, sanfte Gasannahme, lässige Sitzposition und feines V4-Bollern – das ist ein Edel-Cruiser mit maximaler Performance. Vmax, das ist auch immer noch Kult, man liebt sie oder man hasst sie. Unter den 200-PS-Bikes verkörpert sie am allermeisten den „Man muss ja nicht, aber schön, dass man könnte“-Gedanken.

Motorenkonzept

Wie war das? Hubraum ist durch nichts zu ersetzen? Doch, durch mehr Hubraum. So verfuhr Yamaha seit jeher mit der Vmax. Kräftige 1679 cm³ gaben die Macher der Neuauflage 2008 mit auf den Weg. Dazu kommen variable Ansaugtrichter und, seinerzeit ein Novum, Ride-by-Wire. Damit war sie die Erste mit nominell 200 PS. Auch der Motor der Yamaha Vmax ist ein moderner Antrieb, aber im Prinzip folgt er der simplen Devise: „Viel hilft viel.“ Entsprechend lässig schüttelt der V4 seine Leistung aus dem Ärmel, seine Drehmomentkurve ist schon ganz früh ganz oben und liegt über den drei anderen. Weil zudem Höchstgeschwindigkeit keine Rolle spielt, kann sie kurz übersetzt werden. Umso heftiger fällt die Beschleunigung aus. Doch auch der Yamaha-Motor kann ein Softie sein. Die Gasannahme ist wunderbar smooth, Lastwechselreaktionen gibt es so gut wie keine. Er reibt zwar mühelos Hinterreifen auf, taugt aber auch gut als Cruisermotor.

Technische Daten

MOTOR

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-65-Grad-V-Motor, je zwei obenliegende, zahnrad-/kettengetriebene Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, Tassenstößel, Nasssumpfschmierung, Einspritzung, 4 x Ø 48 mm, geregelter Katalysator, Lichtmaschine 420 W, Batterie 12 V/11 Ah, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung (Anti-Hopping), Fünfganggetriebe, Kardan, Sekundärübersetzung 3,082.

| Bohrung x Hub | 90,0 x 66,0 mm |

| Hubraum | 1679 cm³ |

| Nennleistung | 147,2 kW (200 PS) bei 9000/min |

| Max. Drehmoment | 167 Nm bei 6500/min |

FAHRWERK

Brückenrahmen aus Aluminiumguss, Telegabel, Ø 52 mm, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, Zweiarmschwinge aus Aluminium, Zentralfederbein mit Hebelsystem, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 320 mm, Sechskolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 298 mm, Einkolben-Schwimmsattel, ABS.

| Alu-Gussräder | 3.50 x 17; 6.00 x 17 |

| Reifen | 120/70 ZR 18; 200/50 ZR 18 |

| Bereifung im Test | Bridgestone BT 028 „G“ |

MAßE+GEWICHTE

Radstand 1700 mm, Lenkkopfwinkel 59,0 Grad, Nachlauf 148 mm, Federweg v/h 120/110 mm, Sitzhöhe 780 mm, Gewicht vollgetankt 315 kg, Tankinhalt 15,0 Liter.

| Garantie | zwei Jahre |

| Serviceintervalle | alle 10.000 km |

| Farben | Schwarz/Rot/Silber/Grün |

| Preis | inkl. Nebenkosten 19.700 Euro |

Messwerte

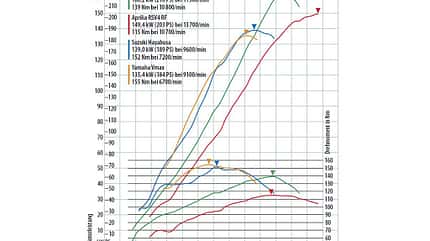

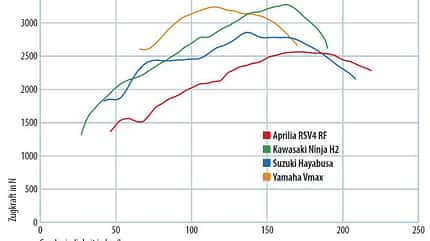

Vier unterschiedliche Motorenkonzepte, vier mustergültige Leistungskurven, zwei Überraschungen. Dass die Kawasaki Ninja H2 verdammt gut im Futter steht, wussten wir bereits. Mit 184 PS verfehlt die Yamaha Vmax die Werksangabe deutlich, ein früheres Testexemplar lieferte immerhin 192 PS. Ob es an der Akrapovic-Anlage lag oder daran, dass dieses Modell mit 1000 Kilometern so gerade eben eingefahren war? Nun gut, auch mit 184 PS wird man am Berg nicht verhungern.

Die eigentliche Überraschung aber ist die Suzuki Hayabusa, die erst bei knapp fünfstelligen Drehzahlen von der H2 überflügelt wird. Schaut beeindruckend aus und fühlt sich auch so an. Der 1340er ist ein echter Dampfkessel, mit perfekten Manieren. Das macht auf der Straße gelassen und schnell zugleich. Die Aprilia RSV4 fängt erst dort an, wo die Vmax schon fertig ist. Oben explosiv!

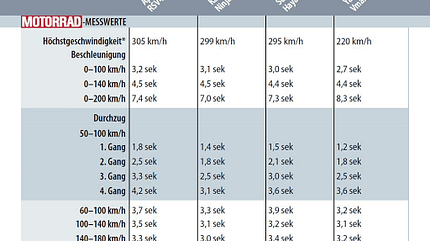

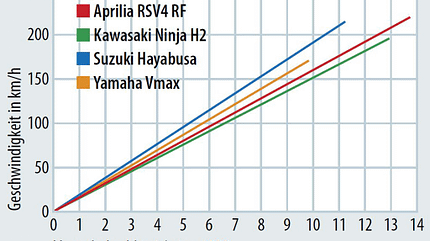

Beschleunigung

Zusätzlich zu den üblichen Messwerten hat MOTORRAD diesmal den Durchzug von 50 bis 100 km/h in den unteren Gängen gemessen. Dazu benötigt die Yamaha Vmax im ersten Gang sensationelle 1,2 Sekunden. Sie verfügt über enorme Traktion, und das Vorderrad bleibt am Boden. Selbst die Suzuki Hayabusa neigt im ersten Gang zum Wheelie. Im vierten Gang helfen der Kawasaki Ninja H2 ihre im Vergleich kurze Übersetzung und das nicht allzu hohe Gewicht, das dort die Vmax bremst. Dank des sehr geringen Gewichts bleibt die lang übersetzte, spitze Aprilia RSV4 RF sogar fast dran.

Gangdiagramm im 3. Gang

Zum besseren Verständnis des nachstehenden Zugkraftdiagramms hilft das Gangdiagramm. Es sieht zunächst aus, als ob die Suzuki Hayabusa am kürzesten übersetzt ist, doch dreht sie ja höher als die hubraumstarke Yamaha Vmax, die schon bei knapp 170 km/h geschaltet werden muss. Die anderen drei überschreiten im Dritten die 200er-Marke.

Zugkraft im 3. Gang

Das Diagramm zeigt die am Hinterrad bereitgestellte Antriebskraft. Über allem schwebt die Yamaha Vmax. Kurz übersetzt und mit riesigem Drehmoment ab Standgas geht sie bei jeder Drehzahl brachial vorwärts. Dank nicht allzu langer Übersetzung und viel Kompressor-Power in der Mitte hält die Kawasaki Ninja H2 wacker dagegen. Suzuki Hayabusa und besonders Aprilia RSV4 RF ziehen aufgrund langer Endübersetzungen auch im weiter reichenden dritten Gang ein bisschen weniger.

Fazit

Natürlich braucht man keine 200 PS, ist doch klar. Doch jede dieser vier Maschinen übt ihren ganz besonderen Reiz aus. Beschleunigung vom anderen Stern, Geschwindigkeit, Dynamik, Souveränität, Gelassenheit – Leistung im Überfluss lässt uns dies und mehr erleben. Schön, dass es solche 200-PS-Bikes gibt.

Yamaha Vmax: Sie kommt zwar aus Japan, aber eigentlich ist die Vmax ein uramerikanisches Motorrad. Gebaut für den Dragstrip, gemacht für den Sprint. Doch genauso gut kann man mit der Vmax gemütlich cruisen. Im Wissen, notfalls alles niederzubügeln.

Suzuki Hayabusa: Schwer unterschätzt. Hinter der Stromlinien-Verschalung verbirgt sich ein gelassenes, aber extrem potentes GT-Motorrad. Ihr geschmeidiger Vierzylinder strahlt pure Souveränität aus. Davon abgesehen: Hier gibt es 200 PS für unter 15.000 Euro.

Aprilia RSV4 RF: Der Heißsporn, mehr Racing geht nicht. Auf der Straße muss man das wollen oder sich darauf einlassen, aber dann befriedigt die RSV4 wie keine andere. Sound, Optik, Leistung im Überfluss. Auf kurvigen Rennstrecken ist sie ohnehin die Schnellste.

Kawasaki Ninja H2: Komm auf die dunkle Seite. Ob die Kompressoraufladung im Zweirad die Zukunft ist, bleibt offen. Aber egal: Als Poster-Bike, für die linke Spur der Autobahn und um Kindern Angst einzujagen, dazu ist sie der neue MacDaddy. Danke, Kawasaki.