Was hat es seit Anbeginn der Motorisierung nicht schon für Diskussionen und Streits gegeben um die Grundsatzfrage, wer mit welchem Konzept wohl schneller und dem anderen das Rücklicht zu zeigen imstande sei. Unzählige Stammtisch-Debatten mögen darüber zu derart überhitzten Gemütern geführt haben, dass selbst reichlich georderter Getränkenachschub kaum noch für die notwendige Kühlung sorgen konnte. Dabei ist die Frage einerseits ebenso müßig wie gleichermaßen hochinteressant.

Doch was heißt eigentlich schnell? Topspeed auf der Geraden? In kürzester Zeit eine kurvige Hausstrecke oder einen Rennkurs absolvieren? Oder einfach schnell (und ohne allzu viele lästige Pausen und Tankstopps) auf der Autobahn von A nach B kommen? In der Summe aller Eigenschaften liegt die Wahrheit, muss sich wohl das Entwickler-Team bei BMW gedacht haben, als es sich daran machte, Nachfolger für die /6-Baureihe zu entwickeln. Neben dem Basis-Modell R 100/7 und der R 90 S-Nachfolgerin R 100 S schuf die Design-Mannschaft um den längst legendären Hans A. Muth eine revolutionäre dritte Variante: die R 100 RS. Sie sollte als erstes Serienmotorrad mit Vollverkleidung (von BMW „Integral Cockpit“ genannt) in die Geschichte eingehen und wurde unter ganz besonderen Gesichtspunkten entwickelt. „Die R 100 RS repräsentierte die Mensch/Maschine-Philosophie, ein Beitrag von BMW als Gegenstück zur fernöstlichen Thematik mit Fokus auf Power, Technik, Styling und niedrigem Preis“, so Muth zum Anspruch der RS.

Komplett windgeschützt auf der BMW R 100 RS

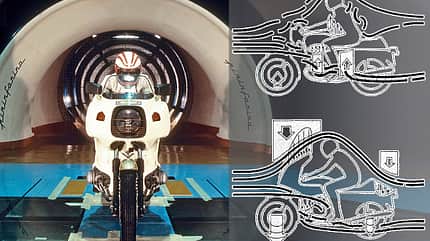

Wichtig war die „Integrierung des Piloten in die Maschine“. Versuche im Windkanal bei Pininfarina in Italien erbrachten wichtige Werte und Erkenntnisse, wobei nicht die absolute Minimierung des Luftwiderstands (wie bei einem Rennmotorrad) im Vordergrund stand, sondern der Wind- und Wetterschutz des Fahrers, hilfreich, um lange Strecken sehr schnell und ermüdungsfrei zurückzulegen. Das zeigt auch der Vergleich der vor allem im Automobilbereich allseits gern zitierten cw-Werte (Luftwiderstandsbeiwert). Dieser beträgt 0,61 mit sitzendem und 0,59 mit liegendem Fahrer. Was zeigt, dass der Fahrer nahezu perfekt hinter der Verkleidung verschwindet, ein normal Gewachsener also praktisch komplett windgeschützt im Sattel der BMW R 100 RS sitzt.

Dass diese Tatsache nicht unbedingt für die ultimative Höchstgeschwindigkeit sorgt, hat MOTORRAD einst nachgeprüft und belegt, indem Messungen mit demontierter Vollverkleidung durchgeführt wurden. Weil die Verkleidung zwar recht gut schützt, dabei jedoch eine große Stirnfläche bietet, fallen die ermittelten Werte für die Höchstgeschwindigkeit ernüchternd aus. Topspeed mit/ohne Verkleidung sitzend: 189,5/193,5 km/h bzw. liegend 193,5/207 km/h. Nicht zu vergessen sei dabei aber auch der Effekt des integrierten Spoilers, der bei hohem Tempo mehr Anpressdruck auf die Straße, somit bessere Geradeauslaufstabilität garantieren soll.

Ab 3500/min liefert Boxer satten Schub

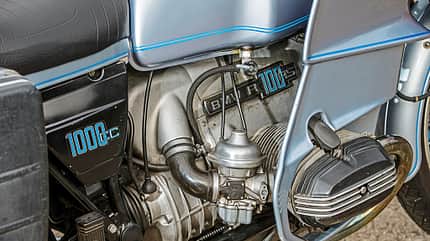

Bei der Präsentation der neuen BMW-Modelle auf der IFMA in Köln 1976 sorgte der Auftritt der BMW R 100 RS für Aufsehen. Schon bald herrschte derart große Nachfrage nach dem 70 PS starken Topmodell, dass Kunden Lieferfristen von drei Monaten erdulden mussten. Die neue Tausender-Generation des Boxers kann nun stolze 94 (R 90: 90) Millimeter Bohrung aufweisen und kommt so auf satte 980 cm³ Hubraum. Stattliche 40er-Bing-Vergaser und die von 9 auf 9,5:1 erhöhte Verdichtung schrauben die Leistung der beiden Edel-Modelle R 100 S und R 100 RS auf 65 bzw. 70 PS. Wobei dem Boxer der RS dabei gar 7250 Umdrehungen zugemutet werden. Minimale Modifikationen an der Luftfilterhutze und vergrößerte Krümmerquerschnitte erlauben ihm dabei besseres Ein- und Ausatmen. Verbesserungen am bislang meist unter lautstarkem Krachen zu schaltenden Getriebe sollen für mehr Ruhe sorgen, diverse Verstärkungen und Versteifungen am Rahmen für mehr Fahrstabilität. Gegen Lenkerschlagen soll der bei der BMW R 100 RS serienmäßige Lenkungsdämpfer helfen.

Die Ausfahrt wird zeigen, ob das alles Sinn und vor allem schnell macht. Beide Benzinhähne öffnen, den schwergängigen Choke betätigen, den Starterknopf drücken – unter satten Schmatzgeräuschen schüttelt sich der Boxer zum Leben, will trotz voll gezogenem Choke mit Gasstößen am Leben gehalten werden. Die 230 Kilogramm vollgetankt sind de facto ein guter Wert, fühlen sich beim Rangieren aber nach mehr an. Mal sehen, wie sich’s fährt. Die BMW R 100 RS von Georg Godde trägt die originale Höcker-Einzelsitzbank (die Doppelsitzbank der 100 S war optional zu haben). Die Lenkerstummel sind nicht zu tief platziert, die Fußrasten, das fällt sofort auf, eher weit vorn und wenig sportlich positioniert – die Sitzhaltung wirkt eigenartig. Der Boxer braucht wenig Gas, schüttelt kaum und lässt sich beim Bummeln notfalls bereits ab 2000/min mit Bedacht beschleunigen. Gasaufreißen geht ab 2500 bis 3000/min, spätestens ab 3500/min liefert der Boxer auch den erwarteten satten Schub eines Einliter-Zweizylinders. Im Bereich um 5000/min sind leichte Vibrationen an Händen und Füßen zu spüren, aber nicht lästig, dafür jedoch deutlich an den Zerrbildern in den Rückspiegeln abzulesen.

BMW R 100 RS liegt stur und nahezu unbeirrbar

Das Auskosten des Drehzahl-Limits soll dem betagten Boxer heute erspart bleiben. Muss auch nicht sein, wer sich zwischen 3500 und 6500 Touren bewegt, ist allemal flott unterwegs. Gangwechsel sollten dabei allerdings noch immer behutsam erfolgen, die Schaltstufen mit Zeit und Sorgfalt eingelegt werden. Besonders beim Runterschalten vom Dritten in den Zweiten scheint etwas Zwischengas angeraten. Für Kandidaten, die Schaltzeiten in Zehntelsekunden messen, ist die BMW R 100 RS nicht geeignet. Das berüchtigte Krachen des Getriebes weist die RS kaum noch auf, auch wenn alle Geräusche von Motor, Getriebe und Kardan durch den Resonanzraum, den die große Verkleidung darstellt, verstärkt zu werden scheinen. Diese übertönt auch der Fahrtwind kaum, der ist nämlich schlichtweg kaum zu hören und zu spüren. Zugegeben, ein wenig ragt die Stirnpartie des Helms doch über die Kante der Verkleidung hinaus, verursacht jedoch keine Verwirbelungen oder Dröhngeräusche. So ließen sich wohl tatsächlich stundenlanges Autobahn-Düsen ertragen und hohe Reiseschnitte erzielen, auch dank des großen 24-Liter-Tanks.

Schon bei Tempo 150 macht sich der stabilisierende Effekt des Verkleidungsspoilers bemerkbar – die BMW R 100 RS liegt tatsächlich stur und nahezu unbeirrbar. Selbst mutwillig eingeleitete Wackelei ignoriert die RS fast mürrisch. Unwillig gibt sie sich allerdings auch in schnellen Wechselkurven, wobei die schmale Bereifung hier eigentlich beste Voraussetzungen böte. Der schmale, stark gekröpfte Lenker bietet wenig Hebelwirkung, die zwischen Verkleidungsschale und Tank eingeklemmten Knie verursachen ein etwas unbehagliches, eingeengtes Fahrgefühl. Dass der Kardan mit seinem bekannten Fahrstuhleffekt aufwartet, an den man sich gewöhnen und den Fahrstil anpassen muss, versteht sich von selbst. Auch die einst gerühmten Bremsen präsentieren sich aus heutiger Sicht allenfalls als passable Stopper. Sie verlangen nach Handkraft, wirken etwas stumpf, verzögern jedoch recht wirkungsvoll. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Es bleibt ein Fahreindruck, wie ihn BMW wohl auch im Sinn hatte, als sie die RS als Reise-Sport-Motorrad bezeichneten – mit Akzent auf Reise. Das R 100-Topmodell fasziniert auf seine eigene Weise, der Boxer liefert mehr Schmackes denn je, und hinter der Vollschale sitzt man fast so gut geschützt wie im Auto.

Fahrerlebnis pur mit der Moto Guzzi 850 Le Mans

Das gilt für die Moto Guzzi 850 Le Mans, welche die Fahrwerks-Fahne in dieser Runde hochhält, so gar nicht. Mit ihren Rennsport-Genen steht sie für Fahrerlebnis pur, ohne Schnörkel oder Rücksicht auf Komfort. Leicht und stabil gleich schnell. Geht die Gleichung auf? Natürlich funktioniert auch dies nicht völlig ohne motorische Qualitäten. Mit 70 PS spielt die Le Mans in der 1976er-Liga gut mit, setzt jedoch keine Bestwerte. Doch anders als bei manch leistungsstärkerem Bike lässt sich die Power stets auf die Straße bringen, in flotte Fahrweise umsetzen und somit den Konkurrenten Paroli bieten. So zumindest der Plan der Italiener.

Schon früh schaffen die Rennsport-Aktivitäten der Firma aus Mandello del Lario die Voraussetzungen für schnelle Serienfahrzeuge mit stabilen Fahrwerken. Spätestens mit dem Eintritt des genialen Konstrukteurs Lino Tonti beginnt die direkte Vorgeschichte zur Entstehung der Moto Guzzi 850 Le Mans. Tonti begann 1969 Hand an die Motoren zu legen, siegfähige Rennmotorräder sollten so entstehen. Auch den 757-cm³-Motor der V7 Special entwickelte er, den Vorläufer, aus dem später durch Vergrößerung des Hubs der 844-cm³-Motor der Le Mans entstehen sollte. Bekannter jedoch ist der Italiener durch die Entwicklung des legendären Rahmens geworden, der erstmals in der V7 Special verbaut wurde. Diesen konstruierte er ganz eng um den V2 herum, montierte die Lichtmaschine auf den vorderen Kurbelwellenstumpf, um Bauhöhe zu sparen und den Schwerpunkt abzusenken. Zur besseren Demontage legte Tonti den linken Unterzug demontierbar aus. Die aus dicken Rundrohren vorwiegend in Dreiecksverbänden zusammengeschweißte Konstruktion erwies sich als unerhört stabil.

Beim Bol d’Or in Le Mans 1972 war die V7 mit dem 850er-Motor an den Start gegangen und hatte nach Getriebeproblemen in einer wilden Aufholjagd eine schnellste Runde nach der anderen hingelegt. Im Freudentaumel nach Rennende beschloss man, die 850er künftig Le Mans zu nennen. Im November 1975 wurde die Serienversion vorgestellt, im Frühjahr 1976 ging sie in Produktion. Entgegen manch anders lautender Angaben liefen insgesamt 6200 Exemplare vom Band (erste Serie 1975/1976: Rahmen-Nummern VE 11111 bis VE 13040, zweite Serie 1977/1978: VE 13041 bis VE 17311).

Kultiviert und ruckelfrei

Unser Fotobike stammt aus der ersten Serie und gehört Frank Schleicher, einem Guzzi-Fan durch und durch. 53 Guzzis besitzt er insgesamt, die Moto Guzzi 850 Le Mans hat er 2002 gekauft und aus ihrem umgebauten Zustand (Vollverkleidung, Sportfußrasten etc.) in den Originalzustand zurück versetzt. Am Motor hat er außer einer Inspektion nichts gemacht, eine Überholung war und ist auch heute nicht notwendig. Wie gesund der V2 ist, tut er nach der charakteristischen Startprozedur lautstark kund: Die beiden 36er-Dellorto-Vergaser müssen per Tupfer geflutet werden, zwei kurze Drehbewegungen am Gasgriff aktivieren die Beschleunigerpumpen, und auf Knopfdruck wirft sich der mächtige Anlasser ins Zeug, um den dicken V2 in Gang zu setzen. Von kernigem Bollern des Motors zu sprechen, wäre noch stark untertrieben – der Sound beschert jedem Zweiradfan eine Gänsehaut. Klar, es sind die Lafranconi-Töpfe montiert „und auch eingetragen“, so Frank. Die waren übrigens beim Kauf recht angegammelt und mussten vom akribischen Entwicklungs-Ingenieur erst instand gesetzt werden. Eine lange Warmlaufphase braucht es nicht, am besten ein paar Gasstöße verabreichen, bis der Motor einen stabilen Leerlauf hat, dann gemächlich losfahren und behutsam warmfahren.

Hohe Drehzahlen sind eh nicht nötig, erstaunlich kultiviert und ruckelfrei setzt sich die Moto Guzzi 850 Le Mans in Bewegung, läuft ab 2000/min rund und nimmt sauber Gas an. Bis 4000/min geht es bereits gut genug voran, um im Alltagsbetrieb mitzuschwimmen, ab 4000 bis 4500/min schiebt der V2 dann aber mächtig an, notfalls bis über 7000/min. Die Gangwechsel erfordern einen entschlossenen Tritt, funktionieren aber trocken und exakt. Lange Schaltpausen sind nicht notwendig, und so kann man dank der großen Schwungmasse den Drehzahlüberschuss mitnehmen und den gummizugartigen Katapult-Effekt nach dem Einkuppeln genießen. Herrlich. Um den umgekehrten Effekt des hohen Bremsmoments beim Runterschalten zu vermeiden hilft ein wenig Zwischengas, auch um den Gang sauberer einrasten zu lassen. Allzu häufiges Schalten ist jedoch dank des breiten nutzbaren Drehzahlbands gar nicht nötig, weshalb sich der Fahrer ganz auf die saubere Linienwahl konzentrieren kann, welche von der Guzzi auch niemals infrage gestellt wird. Die gewählte Linie wird immer sauber verfolgt, auch bei hohem Tempo gibt es kein Wackeln, keine Unruhe, einfach tadellose Fahrstabilität. Oder wie es Frank ein wenig überspitzt formuliert: „Der kannst du in voller Fahrt an den Lenker treten – da wackelt nichts“. Stimmt.

Und auch seine lobenden Worte über die Integralbremse – die Moto Guzzi 850 Le Mans ist übrigens das erste Serienmotorrad mit solch einer Anlage – kann jeder nachvollziehen, der sich darauf eingeschossen hat. Per Fußpedal werden die hintere Bremse und gleichzeitig die linke vordere Bremszange betätigt, was eine gute Bremsbalance und eine beeindruckende Gesamtverzögerung zur Folge hat. Angenehmer Nebeneffekt: Der Fahrer hat die rechte Hand komplett frei zum kräfteraubenden Zwischengasgeben am schwergängigen Gasgriff vor dem Runterschalten. Dass man eher auf als im Motorrad sitzt (jedoch keineswegs entkoppelt) und insgesamt wenig Komfort genießt, sondern eher lang gestreckt über den schmalen Lenkerstummeln kauert, nimmt man kaum wahr, geschweige denn stört es einen bei der Fahrt. Wer die Le Mans steuert, ist ganz und gar im Fahrmodus, auf die Maschine und die Linie konzentriert und wird eins mit dem Gefährt. Wenn es zur Sache geht, macht die Guzzi ein paar fehlende PS mit ihrem Fahrwerk sicher mehr als wett. Jederzeit.

Viel Leistung, mäßiges Fahrwerk?

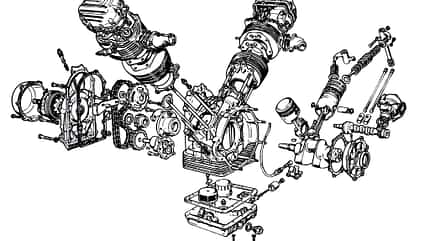

Viel Leistung, mäßiges Fahrwerk? Das klingt nach den Vorwürfen, denen sich die Kawasaki Z1 von Beginn an ausgesetzt sah, als sie 1972 vorgestellt wurde und die ersten Testfahrer verunsicherte. Der Vierzylinder bot mit 79 PS Leistung im Überfluss, trieb jedoch so manchem Heißsporn mit zeitweise wild rührendem Fahrwerk die Schweißperlen auf die Stirn. Schnell war sie von Beginn an, im Sprint von null auf Hundert und in der Höchstgeschwindigkeit. Nur traute sich nicht jeder, Letztere auszuprobieren. Das sollte sich mit der überarbeiteten 900er, die sich fortanKawasaki Z 900 nannte, ab 1976 ändern. Zwar legte Kawa auch noch ein Schippchen Leistung drauf und hob diese auf 81 PS an, vor allem jedoch erfuhr das Fahrwerk wichtige Modifikationen. Dem Motor genügten einige Änderungen am Luftfilterkasten und Ansaugtrakt sowie andere Vergaser (vorher 28er-, nun 26er-Mikunis). Für mehr Stabilität sollten Rahmenrohre mit von 1,8 auf 2,3 mm angehobener Wandstärke sorgen.

Ob diese Maßnahmen ausreichen, der 900er das früher berüchtigte Aufschaukeln auszutreiben, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass die Kawasaki Z 900 mit 256 Kilo nach wie vor kein Leichtgewicht darstellt. Wie sich dies beim Fahren bemerkbar macht? Mal sehen.

Ab 6000/min macht die Kawasaki Z 900 ernst

Günter Deisenhofer, Besitzer unseres Fotobikes, übergibt mir seine Kawasaki Z 900. Er hat sie 2007 gekauft, damals noch in originalem Braun und mäßigem Zustand, ließ sie technisch durchchecken und fahrbereit machen und in das ebenfalls originale Grün umlackieren. Seither hat der Chemie-Ingenieur nahezu problemlose 30.000 Kilometer absolviert. Der bereits warme Vierzylinder springt auf Knopfdruck an, sein dezentes Grummeln wirkt vertraut und begeistert immer wieder. Etwas verhaltener als das Z1-Knurren klingt es schon, aber wenn Frankensteins Tochter, wie MOTORRAD-Kollege Schermer sie damals im ersten Test genannt hat, erst mal von der Kette gelassen wird, dürfte sie schon zeigen, wo der Z-Hammer hängt. Und auch wenn sie zunächst noch so sehr das harmlose Alltagsbike zum Dahinbummeln gibt, gleichmäßig und ruckfrei hochdreht – wenn die Drehzahl die 6000er-Zone erklimmt, macht die Kawa ernst. Blitzschnell dreht sie hoch, die 8000er-Marke der Höchstleistung huscht vorbei und man hat alle Hände voll zu tun, bei spätestens 9000/min zu schalten und möglichst das Gas zuzudrehen, um dem zornigen Vortrieb erst mal Einhalt zu gebieten. Eben noch sitzt man entspannt und aufrecht hinterm hohen, breiten Lenker, im nächsten Moment erwacht die Furie zum Leben. Die Kawasaki Z 900 kann nämlich beides – lammfrommes Alltagsbike zum Brötchenholen und wildgewordenes Sprintmonster.

Schnell ist sie zweifellos, doch braucht sie Drehzahlen. Und zumindest hier und heute offenbart sie auch kein Aufschaukeln oder Wackeln. Etwas trocken, fast stuckrig verrichtet die Gabel ihre Arbeit, die Original-Federbeine hinten haben längst Konis Platz gemacht, die erwiesenermaßen gut funktionieren. Angesichts ihres hohen Gewichts fällt die Kawasaki Z 900 sogar leichtfüßig in Schräglage und lässt sich gut dirigieren – ein Bike für alle Lebenslagen, sogar für den Urlaub zu zweit, findet Günter. Wollte man es jetzt aber ausfahren und sich mit BMW R 100 RS und Moto Guzzi 850 Le Mans anlegen, so fehlte der Kawa doch die letzte Präzision und die letzte Mühelosigkeit, auch die eher stumpf wirkende Doppelscheibe müsste sich Kritik gefallen lassen und sich die Unterstützung der erstaunlich gut verzögernden hinteren Trommelbremse sichern. Um die volle Leistung der Kawa umzusetzen, bedarf es noch immer eines beherzten Fahrers. Denn wie hieß es doch einst in einem Testbericht: „Gerade die Z 900 macht die Tatsache bewusst, dass Motorradfahren Charaktersache ist.“ Da sind sich dann auch die Stammtische wieder einig.

BMW R 100 RS

Die BMW R 100 RS nimmt für sich in Anspruch, das erste Motorrad mit serienmäßiger, rahmenfester Vollverkleidung zu sein. Entwickelt und optimiert wurde die nur 9,5 Kilogramm schwere, mehrteilige Kunststoffschale im Windkanal der berühmten Designschmiede Pininfarina in Turin. Der damalige BMW-Styling-Chef Hans A. Muth hatte ursprünglich nicht die Minimierung des Luftwiderstands im Sinn, sondern die Optimierung der Einheit Mensch/Maschine. Und damit den Fokus auf maximalen Komfort für den Fahrer. Integrierte Spoiler sollen den Abtrieb erhöhen, somit die Stabilität bei hohem Tempo verbessern. Der cw-Wert (Luftwiderstandsbeiwert) ist mit sitzendem (0,61) und liegendem Fahrer (0,59) fast identisch, weshalb auch die Höchstgeschwindigkeiten (189,5 bzw. 193,5 km/h) kaum unterschiedlich sind. Die große Stirnfläche der Verkleidung verhindert bessere Werte, doch ermöglicht die BMW auf langen Strecken ermüdungsfrei hohe Reiseschnitte.

Daten (Typ R 100 RS)

Motor:

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine untenliegende Nockenwelle, zwei Ventile pro Zylinder, über Kipphebel betätigt, Hubraum 980 cm³, Leistung 51 kW (70 PS) bei 7250/min

Kraftübertragung:

Einscheiben-Trockenkupplung, Fünfganggetriebe, Kardanantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel vorn, Ø 36 mm, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Drahtspeichenräder mit Leichtmetallfelgen, Reifen 3.25 H 19 vorn, 4.00 H 18 hinten, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 260 mm, Einkolben-Schwenksattel, Trommelbremse hinten, Ø 200 mm

Maße und Gewichte:

Radstand 1465 mm, Gewicht vollgetankt 230 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit 193 km/h

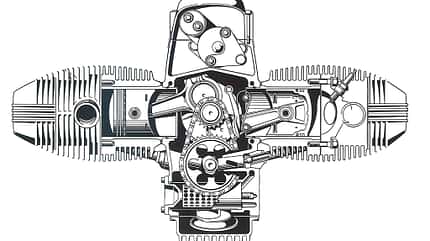

Technik

Der in seinen Grundzügen auf den Motoren der /5-Modelle basierende Boxermotor mit seinem unveränderten Hub von 70,6 Millimetern wurde auf rekordverdächtige 94 Millimeter aufgebohrt, um den Liter Hubraum voll zu machen. Die gleitgelagerte Kurbelwelle muss jedoch noch immer auf ein drittes, mittleres Lager verzichten. Und weil auch der Ventiltrieb noch immer über lange Stoßstangen und Kipphebel erfolgt, sind den Höchstdrehzahlen nach wie vor Grenzen gesetzt. Höhere Verdichtung (9,5 statt 9,0:1) und 40er- statt 32er- Bing-Gleichdruckvergaser sorgen für die mit 70 PS um zehn PS höhere Leistung der BMW R 100 RS im Unterschied zur Basis-R 100/7. Allen Tausendern gemein ist das neue Kurbelgehäuse-Entlüftungssystem, das den Ölverbrauch senken soll. Um das Fahrverhalten zu verbessern, versteifte man den Rahmen der R 100-Baureihe. Größere Knotenbleche im Lenkkopfbereich, ein Querverbindungsrohr unter dem Lenkkopf und stärkere Knotenbleche an der Schwinge sorgen für mehr Stabilität. Schon ab Modelljahr 1978 gab es die zuvor optionalen Gussräder serienmäßig, dazu hinten eine Scheiben- anstelle der Trommelbremse.

Für 1981 wurde die BMW R 100 RS drastisch überarbeitet: erweiterter Ölkreislauf, modifizierter Ansaugtrakt (Plattenluftfilter), modifizierte Kipphebel, stärkere Pleuel, um 30 % verringerte Schwungmasse, Leichtmetallzylinder mit Nikasilbeschichtung und kontaktlose Transistorzündung. Dazu löste vorn eine Brembo-Festsattelbremse die ATE-Schwenksattelbremse ab.

Kauf-Check

Bei der BMW R 100 RS gelten die bei Boxern üblichen Checkpunkte: Motor und Antrieb auf Undichtigkeit prüfen. Ölnebel ist noch okay, tropft es bereits, besteht Handlungsbedarf. Etwa bei einem defekten Wellendichtring, erkennbar am Tropfen aus dem Entlüftungsschlitz zwischen Motor und Getriebe. Die in Einzelfällen anfangs zu Brüchen neigenden Kipphebel des hoch drehenden RS-Boxers wurden ab Mitte 1977 (Fgst.-Nr: 6084533) von 7 auf 11 mm verstärkt. Klären sollte man auch, ob Boxer mit hoher Laufleistung im Zuge einer eventuellen Überholung bereits auf bleifreies Benzin umgerüstet wurden (neue Ventilsitze). Erlischt die Batteriekontrolllampe auch bei höheren Drehzahlen nicht, haben wohl die Vibrationen der Lichtmaschine den Garaus gemacht. Steht die RS aufgebockt auf beiden Reifen, hat der schwächliche Hauptständer nachgegeben – ein verstärktes Originalteil schafft Abhilfe.

Markt

Von der ersten Serie der BMW R 100 RS wurden zwischen 1977 und 1984 stolze 33 648 Stück gebaut. Das Angebot an Gebrauchten ist heute dennoch relativ bescheiden, zugelassen sind laut KBA nur noch 927 Stück.

Angeboten werden RS-Modelle mit hoher Laufleistung ab etwa 3000 Euro, gute Exemplare mit mittlerer Laufleistung gibt’s ab etwa 4500 Euro, für Top-Exemplare werden zwischen 5000 und 8000 Euro verlangt.

Spezialisten

Siebenrock GmbH

Telefon 070 24/46 88-10,

www.siebenrock.com

WÜDO

Telefon 02 31/4 77 77 70,

www.wuedo.de

Clubs und Foren

www.boxer-forum.de

www.2-ventiler.de

Historie

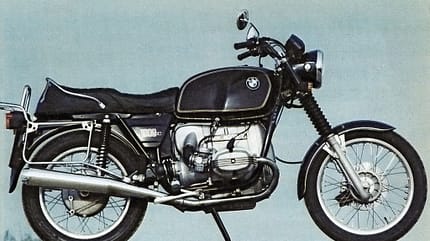

1976: Die BMW R 100/7 stellt die mit 60 PS zehn PS schwächere, dafür 15 Kilogramm leichtere Basis-Version der neuen Tausender-Baureihe dar. Einstiegspreis damals: 8590 Mark

1978: Die zuvor optional angebotenen Gussräder sind nun Serie, statt Trommel- gibt’s nun eine Scheibenbremse hinten und auf Wunsch eine Doppelsitzbank (ohne Aufpreis).

Moto Guzzi 850 Le Mans

Die höchste Leistung nützt nichts, wenn sie nicht umsetzbar, nicht auf die Straße zu bringen ist. Nicht zuletzt diese Weisheit muss wohl hinter dem Bestreben des damaligen Moto Guzzi-Chefkonstrukteurs Lino Tonti gesteckt haben, der seine Erfahrungen auch aus dem Rennsport beziehen konnte.

Er schuf mit der Konstruktion des noch heute berühmten und unter dem Namen Tonti-Rahmen bekannten Chassis die Voraussetzung für schnelle Runden auf und abseits der Rennstrecke. Dieser vorwiegend in Dreiecksverbänden aus soliden, runden Stahlrohren zusammengeschweißte Rahmen sorgt für die kompakten Ausmaße und den niedrigen Schwerpunkt der Guzzi-Bikes, indem er den V2 eng umschließt.

Und er ermöglicht dem Fahrer, die Leistung des Motors voll auszuschöpfen. Niedriges Gesamtgewicht, höchste Präzision in schnellen Kurven und tadellose Geradeauslaufstabilität machen aus den leistungsmäßig scheinbar unterlegenen Italo-Bikes pfeilschnelle Renner. Die ersten Exemplare mit Tonti-Rahmen wurden bereits 1971 gesichtet. In Gestalt der V7 Special. In der Moto Guzzi 850 Le Mans kam das legendäre Chassis erstmals in größeren Stückzahlen zum Einsatz. Der geniale Konstrukteur Tonti verstarb übrigens im Juni 2002.

Daten (Typ Le Mans)

Motor:

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-90-Grad-V-Motor, eine untenliegende Nockenwelle, zwei Ventile pro Zylinder, über Stoßstangen und Kipphebel betätigt, Hubraum 844 cm³, Leistung 51 kW (70 PS) bei 7000/min

Kraftübertragung:

Zweischeiben-Trockenkupplung, Fünfganggetriebe, Kardanantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel vorn, Ø 35 mm, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Leichtmetall-Gussräder, Reifen 3.50 H 18 vorn, 4.00 H 18 hinten, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 300 mm, Scheibenbremse hinten, Ø 242 mm, Integralbremssystem

Maße und Gewichte:

Radstand 1490 mm, Gewicht vollgetankt 225 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit 203 km/h

Technik

Für den Einsatz in der Moto Guzzi 850 Le Mans wurde der ursprünglich aus der V7 Special von 1969 stammende Motor mit 757 cm³ mittels Vergrößerung des Hubs von 70 auf 78 Millimeter (bei nach wie vor 83 Millimeter Bohrung) auf 844 cm³ gebracht. Versteifungsrippen und stärkere Wandungen bei Motor- und Kardangehäuse waren notwendig, um der auf nun 70 PS gestiegenen Leistung gewachsen zu sein. Nahezu unverändert blieben der Ventiltrieb mit untenliegender, zentraler Nockenwelle, Alu-Stoßstangen und geschmiedeten, nadelgelagerten Kipphebeln. Geänderte Steuerzeiten sowie größere Ventile und Kanäle sorgten jedoch für eine bessere Füllung und verhalfen den einst unten herum als schwachbrüstig geltenden V7-Motoren zu fülligerem Drehmomentverlauf. Die früheren 30er- mussten zwei 36er-Dellorto-Vergasern mit offenen Ansaugtrichtern weichen.

Auch der bereits seit der V7 Sport verbaute Rahmen mit der genialen Konstruktion aus Dreiecksverbänden und praktischem, abschraubbarem linken Unterzug kam in der Moto Guzzi 850 Le Mans zum Einsatz, ebenso wie die bereits von der 750 S3 bekannte Integralbremse, bei der mittels Fußpedal der linke Sattel der Doppelscheibe vorn und die hintere Scheibenbremse aktiviert werden. Der Handhebel wirkt nur auf den Sattel vorne rechts. Ein technisches Highlight stellt auch die Gabel dar: In den Gabelholmen arbeiten geschlossene Dämpfer-Kartuschen – das verbleibende Gabelöl dient lediglich der Schmierung der Gleitrohre und der Feder.

Kauf-Check

Die gute Nachricht zuerst: Stets sorgfältig warm gefahrene Le Mans-Exemplare machen zumindest motorseitig keine großen Probleme und gelten als robust und langlebig. Wer die Chance hat, die Kompression zu prüfen: Unter sieben Bar sollte sie keinesfalls liegen. Für alle anderen: Qualmen aus dem Auspuff deutet auf verschlissene Kolben/Zylinder beziehungsweise verschlissene Ventilschaftdichtungen hin. Leichtes Klackern des Ventiltriebs hingegen darf nicht nur, sondern sollte sogar sein. Manche Besitzer meinen es nämlich zu gut und stellen das Spiel zu eng ein, was Schäden förmlich provoziert. Motor/Getriebe und Kardan sollten auf Undichtigkeiten überprüft werden, wenn‘s unter der Getriebeglocke tropft, sind die Simmerringe fällig. Verdächtige Geräusche ermittelt man gut, indem man im Stand den fünften Gang einlegt und beim Hin- und Herschieben auf verdächtige Knack- oder Schabgeräusche achtet. Knackt bei der Probefahrt beim plötzlichen Gaswechsel etwas aus dem Antrieb, könnte das Kreuzgelenk hinüber sein. Wer Wert auf Originalzustand legt, sollte auf die Unversehrtheit der Lenkerschalter, der Sitzbank und der kleinen Lampenverkleidung (aus ABS – Nachbauten häufig aus GFK) achten, Ersatz ist schwierig zu bekommen und sehr teuer. Der Umbau auf Koni-Federbeine ist bei der Moto Guzzi Le Mans übrigens beliebt und sinnvoll.

Markt

Wer eine gute, originale Moto Guzzi Le Mans der ersten Baureihe sucht, braucht Geduld (laut KBA zugelassen: 483 Fahrzeuge) und sollte einige Tausender flüssig haben. Unter 5000 Euro gibt es nämlich höchstens verbastelte, meist nicht fahrfähige Baustellen. Fahrbereite Exemplare in ordentlichem Zustand liegen meist zwischen 6000 und 10.000 Euro, für Top-Exemplare sind durchaus um die 15.000 Euro fällig.

Spezialisten

Moto Guzzi Bäcker GmbH

Telefon 025 54/6475,

www.motoguzzi-baecker.de

Stein-Dinse GmbH

Telefon 0531/12 33 00-0,

www.stein-dinse.com

Historie

1975: Die 750 S3 bot bereits Le Mans-Technik wie Tonti-Rahmen und Integralbremse. Nur 998 Stück wurden gebaut, was die schöne Vorgängerin zur begehrten Rarität macht.

1978: Die Nachfolgerin mit der zweiteiligen Verkleidung, bei der das Oberteil mitschwenkte, erfreute sich nicht der ganz großen Beliebtheit. Immerhin 7476 Exemplare wurden gebaut.

Kawasaki Z 900

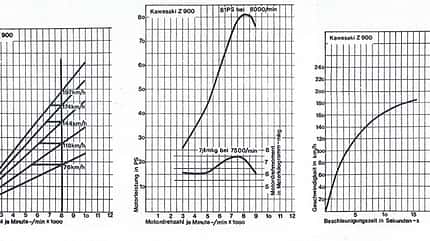

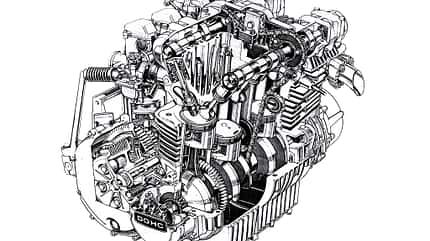

Bei der Beantwortung der Frage, was schnell macht, setzt Kawasaki anno 1976 auf das älteste und einfachste Rezept: Schiere Motorleistung soll es richten. Mit 81 PS bietet der Vierzylinder der Kawasaki Z 900 noch mal zwei PS mehr als die legendäre Vorgängerin Z1 und den damals höchsten Wert unter den Großserienbikes.

Dass die Pferde vollzählig versammelt sind und gut im Futter stehen, belegen die einst im Test gemessenen Werte für Beschleunigung und Topspeed: Sogar mit zwei Personen werden über 200 km/h erreicht, den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft die Kawasaki Z 900 in sagenhaften 3,5 Sekunden. Dass reine Höchstleistung nur über hohe Drehzahlen und zu Lasten des üppigen Drehmoments im unteren und mittleren Bereich zu erzielen ist, nimmt man hier in Kauf.

Den satten Bums eines Einliter-Zweizylinders kann die Kawasaki Z 900 nicht bieten, und wer die hohe Leistung ständig abruft, muss mit strammen Spritverbräuchen von locker über zehn Litern/100 Kilometer rechnen.

Daten (Typ Z 900A4)

Motor:

Luftgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, zwei Ventile pro Zylinder, über Tassenstößel betätigt, Hubraum 903 cm³, Leistung 60 kW (81 PS) bei 8000/min, max. Drehmoment 74 Nm bei 7500/min

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel vorn, Ø 36 mm, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Drahtspeichenräder, Reifen 3.25 H 19 vorn, 4.00 H 18 hinten, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 296 mm, Einkolben-Schwimmsattel, Simplex-Trommelbremse hinten, Ø 200 mm

Maße und Gewichte:

Radstand 1490 mm, Gewicht vollgetankt 256 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit 217 km/h

Technik

Der Vierzylinder der Kawasaki Z 900, der in seiner Urform schon 1972 in der Vorgängerin Z1 das Licht der Zweiradwelt erblickte, erfreute stets mit Drehfreude und stolzer Höchstleistung bei gleichzeitig beachtlicher Standfestigkeit.

Der nicht gänzlich vibrationsfreie Motor mit sechsfach rollengelagerter Kurbelwelle erfuhr für das Modelljahr 1976 im Zuge der Änderung der Modellbezeichnung in Z 900 diverse technische Änderungen und eine Steigerung der Leistung auf nun 81 PS. Die Ansaugwege wurden modifiziert, die Ansaugstutzen trichterförmig gestaltet, um eine leistungsfördernde, höhere Strömungsgeschwindigkeit zu erzielen. Das Luftfilterelement wurde vergrößert, der Vergaserdurchlass hingegen verkleinert. Zum Einsatz kommen nun 26er- (zuvor 28er-) Mikuni-Rundschieber-Vergaser. Auch die Dämpfereinsätze in den Auspuffrohren mussten geändert werden, um die Geräuschentwicklung zu senken. Wichtiger noch erschienen die Änderungen an Fahrwerk und Bremsen: Vorn verzögert nun eine angemessene Doppelscheibenanlage, die Wandstärke der Rahmenrohre wuchs von 1,8 auf 2,3 Millimeter. Geblieben sind die schwach gedämpfte Gabel und die überforderten Federbeine, die meist bald gegen Koni-Exemplare getauscht wurden. Ebenfalls empfiehlt sich angesichts des lausigen Lichts die Umrüstung des Scheinwerfers (40/45 Watt) auf H4-Licht.

Kauf-Check

Vibrationen waren und sind ein Thema bei den Z-Modellen – durchgebrannte Glühbirnen sind daher ebenso verbreitet, wie sich der Check der Elektrik insgesamt empfiehlt. Spröde gewordene Kabelbäume, oxidierte Steckverbindungen sind nicht selten und sollten unter die Lupe genommen werden. Auch Regler und Gleichrichter können Probleme machen, die Batterie wird bei Defekten dieser Art entweder nicht geladen oder zum Kochen gebracht. Die hübsche, aber rostanfällige Vier-in-vier-Auspuffanlage sollte genau untersucht werden. Ersatz ist schwer aufzutreiben und richtig teuer.

Ins Geld geht auch eine Motorrevision, deshalb Finger weg von Exemplaren mit im Leerlauf dumpf rumpelnden Motoren – die verpresste Kurbelwelle muss aufwendig und teuer zerlegt werden. Blauer Qualm aus dem Auspuff im Schiebebetrieb beziehungsweise beim scharfen Beschleunigen deutet auf verschlissene, undichte Ventilschäfte oder verschlissene Kolbenringe hin. Ein Ölverbrauch bis zu einem Liter auf 1000 Kilometer gilt als noch vertretbar.

Markt

Die Beliebtheit der Z-Modelle ist ungebrochen, die Nachfrage konstant hoch. Die Wertsteigerung darf somit noch immer als garantiert gelten. Kawasaki Z 900-Exemplare (zugelassen laut KBA: 527 Stück) im Originalzustand kosten daher (ähnlich wie die etwas beliebtere Z1) meist mindestens 4000 Euro (fahrbereit), über 7000 Euro (guter Zustand) bis deutlich über 10.000 Euro (Topzustand).

Spezialisten

Roland Lenden

Telefon 0 61 71/5 54 11,

www.lenden.de

Z-Service Frank Bach

Telefon 0 65 71/14 83 70,

www.zclassicservice.de

Clubs und Foren

www.z-club-germany.de

www.kawasaki-z-classiker.de

Historie

1972: Die Kawasaki 900 Z1 sorgt mit ihrem 79 PS starken Vierzylinder und der Vier-in-vier-Auspuffanlage für Aufsehen – und das zum erschwinglichen Preis von 7200 Mark.

1977: Durch die Vergrößerung der Bohrung um vier Millimeter steigt der Hubraum auf 1015 cm³, die Leistung auf 85 PS. Hinten löst eine Scheiben- die Trommelbremse ab.

Meinungen

Die BMW R 100 RS habe ich 2010 in der Nähe von Saarbrücken gekauft, eine nur leicht patinerte, weitestgehend originale und gut gewartete Maschine aus dem ersten Baujahr 76/77. Der Windschutz ist perfekt, und als Langstreckentourer mit großem Fahrspaß-Potenzial auf der Landstraße ist sie auch heute noch ein tolles Motorrad mit völlig ausreichender Leistung und ordentlichem Drehmoment ab 2000/min. Das Design ist für mich ein Meilenstein im Motorraddesign und hat bis heute nichts von seiner eleganten Strahlkraft verloren.

Schon der Name impliziert einen Hauch von Rennstrecke. Aber auch von Ausdauer (im Sinne des 24-Stunden-Rennens). Und das trifft den Charakter der Moto Guzzi 850 Le Mans ziemlich genau: Diese Guzzi ist ein schnelles Langstreckenmotorrad. Da kann sie ihr stabiles Fahrwerk, den Druck bei mittleren Drehzahlen sowie die sehr angenehme Integralbremse voll zur Geltung bringen. Und das bei hoher Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Kombiniert mit umwerfender Optik und Akustik die beste Basis für eine lange Liebesbeziehung.

Die Kawasaki Z 900 ist für mich noch immer eines der schönsten klassischen Motorräder, vor allem in der grünen Lackierung des 1976er-Modells. Auch Aussehen und Sound der Vier-in-vier-Anlage sind berauschend. Ich genieße es, mit ihr zu Clubtreffen zu fahren oder Ausfahrten zu zweit zu machen – die Z taugt für alle Tage, selbst für lange Urlaubstouren mit Gepäck. Außerdem hat sie mich noch nie im Stich gelassen und verbraucht auch mit ihren inzwischen 78.000 Kilometern kein Öl. Mein Urteil kann nur lauten: schön, schnell und zuverlässig.