Die Gefahr kam langsam und unbemerkt den Berg heraufgekrochen. Meter für Meter, Schippe für Schippe. Als wir die Truppe in leuchtendem Orange erblickten, war es schon zu spät, die Brigade von der Straßenmeisterei hatte die schmale Auffahrt zum Schloss Dischingen bereits zentimeterdick mit Rollsplit belegt.

Martin Kräutle schüttelt den Kopf und zeigt auf den riesigen Ansaugschlund des BSA-Vergasers. „Da fahr ich garantiert nicht wieder runter!“ Zum Glück kennt der Gold Star-Eigner noch einen anderen Schleichweg ins Tal. Wäre ja auch schade, wenn auf dem Schloss schon Schluss mit unserer Jubiläumsausfahrt gewesen wäre! Ohne die BSA Gold Star DBD 34 würde nicht nur der Kick fehlen, sondern auch das wahre Vorbild der XBR 500. Bei Honda hatte man sich die britische Sport-Ikone der 50er-Jahre sicher ganz genau angeschaut, als es galt, Yamahas Bestseller SR 500 einen sportlichen Einzylinder entgegenzusetzen. Der 1985 zwar nicht den Stil, wohl aber die Tradition einer BSA Gold Star wieder aufleben ließ.

2-jährige Restaurierung der BSA Gold Star DBD 34

Deren Geschichte begann am 30. Juni 1937, als ein gewisser Walter Handley auf einer speziell präparierten BSA Empire Star das Dreistundenrennen auf der Brooklandsbahn mit einem Schnitt von knapp 165 km/h gewonnen und dabei als Auszeichnung eine kleine Anstecknadel mit dem Gold Star gewonnen hatte. Bis zum Ende der schnellen Einzylinder im Jahr 1963 hatten die stetig verbesserten und erstarkten Gold Star-Modelle die Szene der englischen Produktionsmaschinen-Rennen beherrscht. Nicht nur bei Straßenrennen, sondern auch im Motocross und bei Trial-Wettbewerben sowie bei vielen Bahnrennen fuhren die BSA-Einzylinder unzählige Siege ein. Eine Besonderheit war, dass die Maschinen – je nach Kundenwunsch und Einsatzzweck – individuell aufgebaut wurden, mithin also kaum eine Gold Star der anderen glich. Was nichts daran änderte, dass eine Gold Star zum Kultmotorrad avancierte, deren Preise heute ein beachtliches Niveau erreicht haben.

Auch Martins „Goldstück“ war nicht billig. Er hat seine BSA Gold Star DBD 34, Baujahr 1958, vom deutschen BSA-Spezialisten Herbert „Hebsch“ Schüsseler komplett neu aufbauen lassen. Es war das erste Mal, dass der Ingenieur so eine Restaurierung nicht selbst in Angriff genommen hat, weil er zeitgleich mit der Restaurierung zweier Ariel Red Hunter beschäftigt war. Knapp zwei Jahre musste sich der Schwabe in Geduld üben, bis er sein Traum-Motorrad im Spätsommer letzten Jahres endlich in Schophoven abholen konnte.

Die BSA hat mittlerweile einen E-Starter

Doch das Warten hat sich gelohnt, die BSA Gold Star DBD 34 betört im gleißenden Sonnenlicht mit ihren klassischen Formen. Und einem Klangspektakel, dessen Druckwellen meine Hosenbeine noch in einiger Entfernung kräftig flattern lassen. Es ist ein rohes, ungehobeltes Poltern und Bellen, das Kleinkinder schreiend davonlaufen lässt – und mir die Mundwinkel bis zu den Ohrläppchen hinaufzieht. Wenig Dämpfung, viel Emotionen – so einfach war das früher. Hondas Tontechniker hatten es da Mitte der 80er-Jahre nicht mehr ganz so leicht, wobei ihnen das kernige, dumpfe Bollern trotz restriktiverer Geräuschlimits so gut gelungen ist, dass es für XBR-Fans bis heute einen großen Teil der Faszination dieses Japan-Singles ausmacht.

Im Moment fasziniert mich Martins BSA Gold Star DBD 34 jedoch viel mehr, nicht nur in lautmalerischer Hinsicht. Wie die meisten der einstigen Werksbesteller hat auch der 49-Jährige seine DBD 34 nach seinen Wünschen aufbauen lassen. Dazu gehört auch das Clubman-Paket, welches neben der konischen Chromtüte mit dem schrägen Auspuffkrümmer auch scharfe Nockenwellen, eine höhere Verdichtung und einen großen Vergaser mit offenem Ansaugtrichter umfasst. Statt des originalen Amal-GP- hat sich Martin jedoch für einen weniger kapriziösen Mikuni-Vergaser entschieden. Nicht original sind ebenso die modifizierte Triumph-Kupplung mit Alu-Korb und vier Druckfedern sowie ein roter Knopf an der rechten Lenkerarmatur! Martin grinst, als er meiner Verblüffung gewahr wird. „Ja, ich habe mir im vergangenen Winter tatsächlich einen Elektrostarter eingebaut, den Phil Pearson in England anbietet. Schließlich will ich meine Gold Star noch sehr lange fahren, da ist so ein unauffälliger E-Starter schon eine feine Sache!“ Aus diesem Grund hat Martin auch auf Lenkstummel und zurückverlegte Rasten verzichtet. Genug geschaut. Martin springt auf und ballert in typisch englischer Herrenreiter-Haltung voraus, mein Zwerchfell massierend.

Honda XBR 500 mit "Softie-Single"?

Auf meiner Honda XBR 500 S sitze ich dagegen wesentlich versammelter. Und bin erst einmal froh, dass ich sie überhaupt rechtzeitig zum Laufen gebracht habe. Drei Wochen zuvor hatte ich meinen Spontankauf am Telefon nämlich noch heftig bereut – bei der Übergabe an der Autobahn sah die schwarze Speichenrad-Variante wirklich jämmerlich aus. Rund 50 Stunden Arbeit hat es gebraucht, dann waren die Spuren der über 13-jährigen Standzeit wenigstens einigermaßen beseitigt und der Vergaser nach zwei Ultraschallbädern wieder fit. Dennoch wäre der Termin mit der BSA in letzter Sekunde fast noch geplatzt, wenn mir nicht Choice von Mainjet, der Technik-Guru des XBR-Forums (www.xbr.de), in einer Blitzaktion über Nacht seinen Kupplungszug zugeschickt hätte – danke nochmals!

So folge ich dem Klangteppich, den Martin vor mir auslegt, und mache mich bei der ersten ausgedehnteren Fahrt mit meiner „neuen“ Honda XBR 500 S vertraut. Zum Glück zickt der Radial-Vierventiler mit E- und Kickstarter nicht rum. Im Gegenteil: Der Kurzhuber hängt wunderbar am Gas, zieht bereits ab 2000 Touren ohne Ruckeln oder gar Hacken geschmeidig voran, selbst im fünften Gang des präzisen Getriebes. Vibrationen sind bis etwa 5000/min kaum zu spüren, erst darüber kribbelt es dezent in den Fingern. Dann kommt aber auch richtig Leben in den Pott, der über 4500/min energisch bis an den roten Bereich dreht und dabei akustisch nicht verheimlicht, dass in seinem aufwendigen Zylinderkopf viele Teile bewegt werden. Insgesamt also ein ungemein harmonischer Einzylinder mit einem breiten nutzbaren Drehzahlband, den das knorrige MOTORRAD-Urgestein Peter Limmert im ersten Test in Ausgabe 11/1985 daher als „Softie-Single“ bezeichnete und ihm sogar eine gewisse Charakterlosigkeit vorwarf.

Dies war jedoch nicht der Grund, dass die Produktion der Honda XBR 500 bereits 1988 eingestellt wurde und bis 1990 nur noch Restbestände, zum Schluss überwiegend mit Speichenrädern, abverkauft wurden. Denn die XBR traf bei ihrem Debüt im Jahr 1985 auf eine Motorradszene, die weniger auf Tradition setzte, sondern vielmehr nach Leistung und Sportlichkeit lechzte. Bis Ende 1990 konnten sich daher nur rund 8000 Einzylinder-Fans für die XBR 500 erwärmen. Ich wette, dass es heute eher mehr sind. Denn trotz des Strebens nach Perfektion transportiert auch der Honda-Single das Gefühl vom ursprünglichen Motorradfahren sehr überzeugend ins hektische Hier und Jetzt. Einfach herrlich, wie stressfrei sich der Single über winklige Straßen zweiter und dritter Ordnung treiben lässt. Hat man sich an das etwas eigenwillige Einlenkverhalten aufgrund des flachen Lenkkopfwinkels gewöhnt und hält die Honda beim Umlegen schön auf Zug, flitzt sie zielgenau und ausgesprochen leichtfüßig durch die Radien. Dabei schluckt sie bei angehobenem Gabelölstand (Luftkammer 140 Millimeter) selbst gröbere Wellen und Frostaufbrüche gelassen. Die vordere Scheibenbremse packt gut dosierbar zu, effektiv unterstützt von der unauffälligen hinteren Trommel. Mit ihren 44 PS ist die XBR ausreichend motorisiert für den großen Spaß auf solch kleinen Fiktionalsträßchen. Der auch von Dauer sein kann, weil sich mit dem 19 Liter fassenden Spritbehälter die Tankintervalle auf über 400 Kilometer strecken lassen. Eine Distanz, die selbst große Piloten auf der ordentlich gepolsterten Sitzbank erstaunlich kommod abreiten.

Vernünftiger Vortrieb erst ab 3500 Touren (BSA)

Pause. Jetzt riskiert auch Martin mehr als nur einen Blick auf die Honda XBR 500 S, nachdem schon vorhin auf der Landstraße sein Daumen nach oben ging, weil ich ihn beim Durchzug jedes Mal abgeledert habe. Eine kleine Schwäche, die der BSA-Fan seiner Gold Star jedoch verzeiht, weil er sich bewusst für die originale, sehr lange Rennübersetzung entschieden hat. Mit den scharfen Clubman-Nockenwellen und der weiten Spreizung des etwas störrischen Vierganggetriebes nicht das reinste Vergnügen auf engen Landstraßen, wie ich schon auf den ersten Metern merke. An dieser Stelle auch an Martin meinen Dank, weil er mir sein Goldstück vorbehaltlos anvertraut hat, obwohl es seit dem Neuaufbau erst 1200 Kilometer gelaufen und damit „noch nicht ganz eingefahren“ ist.

So lasse ich es zunächst gemächlich angehen, schließlich sitze ich auf einer fast 60 Jahre alten Motorrad-Legende. Als überhaupt nicht altmodisch empfinde ich die sehr angenehme aufrechte Haltung, wie geschaffen fürs genüssliche Kilometerfressen. Prima Knieschluss am Tank, guter Sitzkomfort – so macht man sich Freunde! Dank der weich greifenden und gut dosierbaren Kupplung gelingt das Anfahren problemlos. Mit der Nase im Wind und einem Auge auf die herrlichen Smith’s-Instrumente – die Gold Star war eines der ersten Motorräder mit Tacho und Drehzahlmesser ab Werk – tappe ich prompt in die Übersetzungsfalle. Viel zu früh habe ich den Dritten eingelegt, in dem der Langhuber nun bei 2500/min fast verhungert. Immerhin, der Rundlauf ist viel besser, als ich mir das nach Martins Schilderungen vorgestellt habe, auch die BSA Gold Star DBD 34 hackt nicht, wenn man den satt schlürfenden Mikuni gefühlvoll aufzieht. Vernünftigen Vortrieb gibt es aber erst ab etwa 3500 Touren. Also einmal die rechte Fußspitze konsequent nach oben drücken und den Single im zweiten Gang bis zur 5000er-Marke treiben. Mit steigenden Drehzahlen nehmen auch die Vibrationen zu, allerdings ohne mein Wohlgefühl allzu sehr zu beeinträchtigen.

Über 5500/min stürmt die Gold Star voran

Siehe da, jetzt passt auch der Anschluss im Dritten besser, die BSA Gold Star DBD 34 nimmt Fahrt auf, untermalt vom unglaublichen Donnergrollen aus dem konischen Kanonenrohr. Das lenkt mich anfänglich so ab, dass ich einige Kilometer brauche, bis mir die tadellosen Handlingeigenschaften der Gold Star ins Bewusstsein dringen. Ja, tatsächlich, die BSA lenkt selbst bei höherem Landstraßentempo spielerisch leicht ein, ohne nervös zu wirken. Am Kurveneingang flitzt die – wie die Honda – mit Bridgestone BT 45 bereifte BSA völlig neutral in Schräglage, eine Tendenz zum Einklappen wie bei der Honda XBR 500 S ist nicht zu spüren. Auf glattem Asphalt fährt die Gold Star für ein Bike aus den 50er-Jahren geradezu mustergültig. Auf stärker ondulierten Passagen gerät aber vor allem das Heck ins Schwingen, die Dämpfung achtern ist nicht die beste. Vorn hat Martin der Gabel Einsätze von Eddie Dow verpasst, die sich von Asphaltverwerfungen nicht ganz so spontan zum Schunkeln animieren lassen.

So hake ich dieses beschwingte Erlebnis gleich wieder ab und steuere eine sauber geteerte Strecke an. Jetzt gilt’s: Martin hat mir erlaubt, die Drehzahlmessernadel wenigstens einmal jenseits der 6000er-Marke zu treiben, um einen Eindruck vom wahren Charakter der BSA Gold Star DBD 34 im Clubman-Trimm zu bekommen. Tatsächlich, sobald die Nadel über 5500/min streicht, ist es vorbei mit der einlullenden, gutmütigen Gelassenheit. Untermalt von infernalischem Trommeln und gierigem Ansaugröhren stürmt die Gold Star voran, als hätte sie einen lästigen Passagier abgeschüttelt! Gefühlt wirkt das gewaltiger als beim gleichmäßig ausdrehenden Kurzhuber der Honda, bei annähernd gleicher Leistung dürften sich die beiden Halbliter-Singles aber nichts schenken. Der BSA-Pilot muss jedoch viel mehr arbeiten, sei es beim Beschleunigen oder beim Bremsen mit den zahnlosen und viel Kraft benötigenden Trommeln.

Martin ist sich dessen bewusst, er mag es eben, wenn der Fahrer genauso gefordert wird wie das Motorrad. Er hat seine BSA Gold Star DBD 34 nun wieder und winkt. Ich folge ihm ins Winkelwerk – bevor uns die Flickschuster in Leuchtorange erneut den Spaß verderben.

BSA Gold Star DBD 34 im Detail

Technische Daten

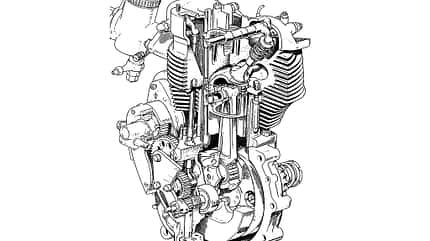

Motor:

luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, zwei untenliegende Nockenwellen, zwei Ventile, über Stößel, Stoßstangen und Kipphebel betätigt, Bohrung x Hub 85 x 88 mm, Hubraum 499 cm³, Leistung 29,4 kW (40 PS) bei 7000/min

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-kupplung, Vierganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr mit einfachem Oberrohr, Telegabel, Ø 39 mm, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Drahtspeichenräder, Reifen 3.25 x 19 vorn, 3.50 x 19 (4.00 x 18) hinten, Trommelbremse vorn, Ø 190 mm, Trommelbremse hinten, Ø 170 mm

Maße und Gewicht:

Radstand 1422 mm, Gewicht vollgetankt 165 kg

Höchstgeschwindigkeit:

180 km/h

Technik

Mit der DBD 34 hat BSA 1956 das letzte Kapitel der erfolgreichen Gold Star-Geschichte aufgeschlagen, die bereits 1937 mit einem Sieg bei einem Dreistundenrennen begonnen hatte. Im Jahr darauf brachte BSA, bis dahin nicht gerade für sportliche Motorräder bekannt, die M24 Gold Star, ein überarbeitetes Halbliter-Modell mit 28 PS. Es war eines der ersten Serienmotorräder mit einem Zylinder und -kopf aus Aluminium.

Nach dem Krieg nahm das Gold Star-Programm ab 1948 richtig Fahrt auf. Zunächst mit der 350er- ZB32, im Jahr darauf folgte die Halbliter-Version ZB34 mit Alu-Motor, dessen Hub mit 88 Millimetern und der Bohrung von 85 Millimetern auch bei allen Nachfolgemodellen identisch blieb. Ebenso der grundsätzlich klassisch britische Aufbau mit zwei untenliegenden Nockenwellen, die die beiden Ventile über Stößel, Stoßstangen und Kipphebel betätigten, sowie einem separat angeflanschten Vierganggetriebe. Ansonsten jedoch war eine Gold Star vom Kunden frei konfigurierbar, sei es als Geländesportler, Trialer, Bahn- oder Straßenrenner. Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, standen verschiedene Kolben, Verdichtungsverhältnisse, Rahmen und Getriebeübersetzungen zur Wahl, außerdem auch eine Lichtanlage und Straßenausrüstung.

Ab 1952 bekam die Gold Star einen neuen Zylinderkopf mit separatem Kipphebelgehäuse, für 1953 einen Rahmen mit doppeltem Unterzug und Hinterradschwinge. Die Bezeichnung lautete BB34 für die 500er. Deren Motor war noch schwächer verrippt, während ab 1954 Halbliter-Motoren mit verstärktem Gehäuse und Kurbeltrieb, üppiger Verrippung und fünf statt vier Zugankern sowie der Bezeichnung CB34 die Palette ergänzten.

Für 1955 erfuhr der Single eine weitere Überarbeitung an Kopf und Kurbeltrieb, außerdem hatte er wieder vier Zylinder-Zuganker. Die Bezeichnung: DB34. Zum Modelljahr 1956 wurde die Modellflut bereinigt, übrig blieben die 500er-Gold Star-Typen DBD 34 in einer Clubman-Variante und als Rennmaschine. Den Unterschied zum DB34-Motor machte ein großer Amal-GP-Vergaser mit einem erweiterten Bolzenabstand am ebenfalls vergrößerten Einlasskanal. Die bis dahin stets parallel angebotene 350er-Varianten gab es ab da nur noch auf Bestellung.

Kauf-Check

Die BSA Gold Star-Modelle wurden vor allem für Amateur-Rennen gebaut, in denen sie sich in den 50er-Jahren sehr erfolgreich geschlagen haben. Dass ein sportlich bewegter Einzylinder, egal ob auf der Straße, im Gelände oder im Wettbewerb, in Sachen Verschleiß potenziellen Käufern viele Überraschungen bieten kann, sollte beim Erwerb einer Gold Star stets bewusst sein. Zumal der Kurbeltrieb, insbesondere die beiden Kurbelzapfen, für hohe Dauerdrehzahlen nicht gerade überdimensioniert wurde.

Als recht robust gelten Zylinder, Kolben und Kopf, im Gegensatz zur rasch verschleißenden Kette des Primärtriebs. Allerdings dürften die meisten der heute angebotenen BSA Gold Star DBD 34 bereits eine oder mehrere Überholungen hinter sich haben. Dabei ist zu beachten, dass es nicht nur bei den „Spezialisten“ große Unterschiede gibt, sondern auch bei der Qualität der Ersatz- und Nachbauteile. Deshalb eine Gold Star am besten nur mit einem ausgewiesenen Kenner der Szene besichtigen, der auch Motor- und Rahmennummern einzuordnen weiß.

Markt

Von allen Gold Star-Typen gehören die leistungsstarken DBD 34-Typen heute zu den gefragtesten, sofern sie auch im Straßenverkehr zum Einsatz kommen sollen. Eine BSA Gold Star DBD 34 gehört zu den gesuchten Ikonen der Klassik-Szene, weshalb Kaufinteressenten mit Preisforderungen rechnen müssen, die sehr deutlich über jenen der stärkeren Twins liegen. Für gute Exemplare sind rund 15.000 Euro anzulegen. Bei einer Top-Restaurierung durch einen anerkannten Gold Star-Spezialisten und einer nachvollziehbaren Historie des Krads darf man getrost noch einmal 5000 Euro hinzuaddieren. Unter 6000 Euro sind selbst heruntergekommene Restaurierungsobjekte kaum noch zu haben.

Spezialisten

Herbert Schüsseler

www.bikersmill.de

Jörg Niemeyer, Single & Twin

www.singleandtwin.de

Phil Pearson

www.bsagoldstar.co.uk

Jan de Jong (Teile, Nachbauten)

www.absaf.nl

Internet

BSA Owners Club

www.bsa-oc.de

Honda XBR 500/S im Detail

Technische Daten

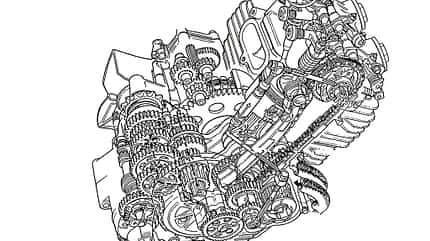

Motor:

luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle, vier Ventile pro Zylinder, über Kipp- und Schlepphebel betätigt, Bohrung x Hub 92 x 75 mm, Hubraum 498 cm³, Leistung 32 kW (44 PS) bei 7000/min

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Einrohrrahmen aus Stahlrohr mit gegabeltem Unterzug, Telegabel, Ø 35 mm, Zweiarmschwinge aus Kastenprofilen, zwei Federbeine, Drahtspeichenräder mit Alu-Felgen, Reifen 100/90-18 vorn, 110/90-18 hinten, Scheibenbremse vorn, Ø 274 mm, Doppelkolben-Schwimmsattel, Trommelbremse hinten

Maße und Gewicht:

Radstand 1400 mm, Gewicht vollgetankt 182 kg

Höchstgeschwindigkeit:

175 km/h

Technik

Hondas aufwendiger Radial-Vierventil-Single debütierte 1983 in den Offroad-Modellen XR 500 und XL 600 R. Für die Halbliter-Straßenvariante, die ebenfalls eine Trockensumpfschmierung mit separatem Öltank besitzt, verpassten die Techniker dem Einzylinder eine Kurbelwelle mit größerer Schwungmasse, kleinere Ventile und einen 39er-Gleichdruckvergaser statt zweier gekoppelter Gemischaufbereiter.

Eine über Zahnräder angetriebene Ausgleichswelle, die vor der Kurbelwelle rotiert, eliminiert zumindest die groben, für einen großvolumigen Einzylinder typischen Vibrationen sehr wirkungsvoll. Im Gegensatz zu den Stollenkrädern spendierte Honda der XBR 500 neben dem Kickstarter auch noch einen komfortablen E-Starter. Das Ergebnis der Überarbeitung überzeugte in technischer Hinsicht auf der ganzen Linie. Denn im Straßenmodell entpuppte sich der Kurzhuber als bemerkenswert kultivierter Single, der sich selbst im fünften Gang schon ab 2000/min ruckfrei ans Gas nehmen und willig bis an den roten Bereich drehen lässt, ohne dass es einem die Plomben aus den Zähnen schüttelt.

Kauf-Check

Unter seinesgleichen zählt der Radial-Vierventiler zu den ausgesprochen haltbaren Einzylindern, der bei guter Pflege annähernd sechsstellige Laufleistungen ohne größere Revisionen erreichen kann. Voraussetzung sind allerdings der regelmäßige Ölwechsel und eine penible Kontrolle von Ölstand und Ventilspiel. Hart rangenommen, kann sich der Einzylinder nämlich bis zu einem Liter des Schmierstoffs auf 1000 Kilometer reinziehen – mit entsprechend gravierenden Folgen bei nachlässigen Peinigern, da der Gesamt-Ölinhalt nur knapp zwei Liter beträgt. Bei den ersten Modellen gab es des Öfteren abgescherte Anlasserfreiläufe zu beklagen, weil der Motor der Honda XBR 500 nach dem Abstellen wegen der hohen Schwungmasse vehement „nachlief“. Honda reagierte 1986 mit dem Einbau eines Drehmomentbegrenzers, erkennbar an der Erhebung oberhalb des Anlassergehäuses.

Weitere bekannte Schwachstellen der Honda XBR 500 sind abgerissene linke Halteschrauben des Öltanks. Mit der Folge, dass bei einem Verlust deren Distanzbuchse zwischen Kette und Ritzel fallen konnte. Ein bekanntes Phänomen, speziell bei XBR der ersten Baujahre, sind weiterhin Risse im Zylinderkopf zwischen Kerzenloch und (vor allem) den Auslassventilen. Das ist zunächst nicht weiter tragisch, solange es nicht zum Folgeschaden mit herausfallenden Ventilsitzen kommt. Interessenten sollten überdies wissen, dass die bis 1987 per Nockenwelle auf 27 PS gedrosselten Exemplare heute nur mit großem Aufwand auf 44 PS gebracht werden können. Die dazu nötige Nockenwelle gibt es nur noch gebraucht (teuer!), und auch der Zubehörhandel bietet keine direkt passende Alternative.

Ab 1988 (Fahrgestellnummern beginnend mit PC15-53, -71, -63 und -81) erhielt die Honda XBR 500 eine Nockenwelle mit automatischer Dekompressionseinrichtung, die Leistungsreduzierung erfolgte seitdem über einen verengten Ansaugstutzen und angepasste Bedüsung, was eine kostengünstige Entdrosselung ermöglicht. Weitere typische, aber leicht zu entdeckenden XBR-Malaisen sind ausgeschlagene Schwingenlager und Hauptständerachsen, klemmende Gleitstifte am Schwimmsattel der Scheibenbremse oder abgebrochene Haltenasen an den Seitendeckeln.

Markt

Während die auf der Honda XBR 500 basierende GB 500 Clubman schon lange zu Liebhaberpreisen gehandelt wird, ziehen seit geraumer Zeit auch die Tarife für gute XBR 500 deutlich an. Gesucht sind insbesondere Speichenrad-Varianten, die entweder bereits 44 PS leisten oder einfach über den Ansaugstutzen zu entdrosseln sind. Für solche – mittlerweile rare – Ersthand-Exemplare im Topzustand mit Laufleistungen unter 20.000 Kilometern werden heute durchaus Preise von 3000 Euro und mehr bezahlt, während ordentliche 27-PS-Varianten der ersten Baujahre noch für ungefähr die Hälfte zu haben sind. Noch, da die steigende Tendenz unübersehbar ist – unter 1000 Euro gibt es nämlich fast nur noch Schrott.

Spezialisten

MainJet

www.mainjet.de

Internet

Top-Forum für XBR/GB

www.xbr.de

Modellvariante

Honda GB 500 Clubman (PC16): Die für die USA gedachte, dort aber gefloppte Clubman ist die Nostalgie-Variante der Honda XBR 500 mit 38 PS. Kam über Umwege zu uns, ab 1992 sogar durch den offiziellen Importeur. Heute sehr gesucht. Preis 1992: 7760 Mark.

Meinungen

Ich finde, die Honda XBR 500 S ist einer der besten Allrounder für kleine Landstraßen. Sie fährt spritzig, die Technik ist standfest und der Sound eine Wucht. Ihre feinen Manieren waren für mich nie Ausdruck fehlenden Charakters. Sondern ein Ergebnis des Fortschritts.

Ich stehe auf englische Motorräder. Und vor allem auf die BSA Gold Star DBD 34. Für mich einer der sportlichsten Einzylinder, und dazu mit einem ganz eigenen Charakter. Dass der mich genauso fordert wie ich die Goldie, passt für mich perfekt zum klangstarken Fahrerlebnis.