Wer Reihensechszylinder sagt, hat Laufkultur im Kopf, herrlich fauchenden Sound sowie mindestens gehobene Mittelklasse und entsprechendes Image. Vor allem aber denken die meisten dabei an vierrädrige Gefährte. Jedenfalls galt dies noch Ende der 1970er, als ein großvolumiger Vierzylinder bereits als das Nonplusultra bei Motorrädern angesehen wurde. Gut, es gab schon einen Reihensechser aus Italien, doch die Benelli 750 Sei fand nur in überschaubaren Stückzahlen den Weg nach Deutschland. Und 63 PS aus 750 cm³ reichten nicht, um die Motorradwelt zu erschüttern. Genau mit diesem Anspruch aber betrat Honda Anfang 1978 die Bühne, um der aufrüstenden Konkurrenz die breite Stirn zu bieten. Mit einem schon äußerlich eindrucksvollen, luftgekühlten Reihensechszylinder, enorme 595 Millimeter breit, der mit 105 Pferdchen erstmals die 100-PS-Schallmauer durchbrach. Stolze 24 Ventile steuerten die Gaswechsel.

Die Honda CBX mischte die Motorradwelt mächtig auf und faszinierte auch die MOTORRAD-Leser derart, dass sie die CBX 1978 zum Motorrad des Jahres wählten. Kawasaki hatte natürlich längst eine Antwort in Arbeit. Anfangs noch als 1200er-Projekt konzipiert, entschied man sich bei Kawa letztlich zur Aufstockung des Hubraums und präsentierte auf der IFMA in Köln 1978 die Kawasaki Z 130. Sie protzte dabei mit beeindruckenden Eckdaten: Aus stattlichen 1286 Kubik schöpfte der wassergekühlte Sechszylinder 120 PS und stemmte mehr als 100 Newtonmeter Drehmoment per Kardanwelle aufs Hinterrad. Das passte zur Einstufung der Kawasaki als Tourenmaschine, im Gegensatz zur von Honda eindeutig als Sportbike deklarierten CBX. Den sportlichen Part in der Kawasaki-Big Bike-Familie vertrat übrigens die ebenfalls auf der IFMA präsentierte, kettengetriebene Z 1000 MK II, deren kardangetriebene Schwester Kawasaki Z 1000 ST die vierzylindrige Tourer-Fahne hoch halten sollte. Aber auch Honda hatte nicht geschlafen und mit der CB 900 F Bol d‘Or die Lücke zwischen der 750er-Baureihe und dem Sechszylinder-Flaggschiff geschlossen. Auch sie war einer der Hingucker der IFMA 1978. 1979 hatten Biker also die angenehme Qual der Wahl, wenn es ein Big Bike mit rund 100 PS sein sollte.

Honda CB 900 F Bol d‘Or zeitlos schön und elegant

Mit 8853 Mark stellte die Honda CB 900 F, meist nur mit ihrem Zusatznamen Bol d’Or („Goldene Schüssel“) bekannt, das günstigste Angebot des Quartetts dar. Abgeleitet von den ruhmreichen 750er- RCB-Langstreckenrennmaschinen, die von 1976 bis 1979 in Folge das legendäre 24-Stunden-Rennen gewannen. Als Basis für die Serienversion diente der in Ehren gealterte CB 750-Motor, doch wurde alles oberhalb des Motorgehäuses gründlich überarbeitet. Zwar weist der 900er nach wie vor ein für einen Sportmotor ungewöhnliches langhubiges Bohrung-/Hub-verhältnis auf, doch mit zwei obenliegenden Nockenwellen und vier Ventilen pro Zylinder konnte der neue Vierzylinder mit so fortschrittlichen Merkmalen auftrumpfen wie die große Schwester CBX.

Mit 95 PS ist die Bol d’Or sehr ordentlich motorisiert, und das neue Outfit im sogenannten Euro-Design gilt bis heute als zeitlos schön und elegant. Unser Foto-Exemplar gehört Honda-Fan und -Sammler Pit Spang, der seine Bol d’Or vor einigen Jahren vom Honda-Händler des Vertrauens erworben hat. Ein Modell aus dem Baujahr 1980, also bereits mit den ersten Modifikationen, die Honda der 900er angedeihen ließ: Die Schwinge ist bereits in Nadellagern statt der Kunststoffbuchsen geführt, die Telegabel glänzt mit Luftunterstützung und die Speichen der Comstar-Räder sind umgedreht. Wer den Tank gegen ein wohl von der 750er-Bol d’Or des 1981er-Jahrgangs stammendes Exemplar (mit anderem Dekor) getauscht hat, ist nicht bekannt. „Ich habe sie so gekauft“, verrät Pit. Der technische Zustand lässt nichts zu wünschen übrig, der Motorlauf lässt die Laufleistung glaubhaft erscheinen.

Gleichmäßiger Durchzug ohne Hänger

Die ersten Fotos mit Pit am Lenker sind im Kasten, er übergibt mir die Honda, um bis zur nächsten Foto-Location Fahreindrücke zu sammeln. Der Motor ist mehr als warm, den per Daumen bedienbaren Chokehebel kann ich also getrost ignorieren. Sauber und willig nimmt der Motor Gas an, leichtgängig und exakt lassen sich die Kupplung aktivieren und die Gänge wechseln. Die Sitzhaltung ist sportlich-entspannt, will heißen, der Oberkörper stützt sich lässig und nur leicht geneigt am breiten, angenehm gekröpften Lenker ab, während die Beine doch recht stark angewinkelt auf den hoch montierten Rasten ruhen. Angenehm sanft geht der 900er ans Gas, zieht ab 2000/min sauber hoch und legt sich bereits ab gut 3000 Touren unerwartet kräftig ins Zeug. Von spitzer Charakteristik eines Sportmotorrads keine Spur. Doch nach dem gleichmäßigen Durchzug ohne Hänger kommt auch noch das Feuer – wer das Gas stehen und ordentlich Luft durch die Ansaugschlünde der 32er-Keihin-Gleichdruckvergaser strömen lässt, kann auch Sturm ernten. Ab 7000/min macht die Bol d’Or ihrem Namen und der Rennhistorie alle Ehre und schnalzt notfalls bis in den roten Bereich ab 9500/min. Das Ganze untermalt von herrlich kernigem, gepresst fauchendem Vierzylindersound.

Ich lasse es schonender angehen und registriere nebenbei lieber, wann und wie stark sich die Vibrationen bemerkbar machen. Ab 5000/min sind sie deutlich spürbar, leichtes Kribbeln im Lenker und in der Sitzbank kann die CB nicht leugnen. Für versöhnlichen Komfort sorgen die gut ansprechende Gabel und die insgesamt 30-fach verstellbaren Federbeine, entliehen von der CBX (die Feder ist fünffach, die Druckstufe dreifach und die Zugstufe zweifach einstellbar), die für eine ordentliche Fahrstabilität sorgen und die 900er sauber die Spur halten lassen. Erstaunlich leichtfüßig fällt die Honda in Schräglage, doch schnelle Richtungswechsel leiden unter den hohen Kreiselkräften des 19 Zoll großen Vorderrads.

Vorderbremse wirkt stumpf

Dennoch – wer sich ein bisschen auf die CB einschießt, kann es auch heute noch zügig laufen lassen. Doch sollte er dabei weit vorausschauend fahren, denn die Vorderbremse mit den Zweikolben-Schwimmsätteln wirkt stumpf in der Dosierbarkeit und recht mau in der Wirkung – gut, dass die deutlich wirksamere Hinterbremse hier helfend einspringen kann. Die bissigeren Doppelkolbensättel gab es für die CB erst ab Jahrgang 1981, zusammen mit der stabileren Gabel mit 37er- statt 35erStandrohren.

Auch das Honda-Flaggschiff Honda CBX musste sich übrigens mit dünnen 35-Millimeter-Gabelstandrohren begnügen – die verbaute Gabel kam schon in der betagten CB 750 F2 zum Einsatz. Kann das ausreichen, um einem vollgetankt 274 Kilogramm schweren Trumm die nötige Stabilität zu verleihen? Damalige erste Tests sprachen von Unruhen bei flott gefahrenen Kurven und mäßigem Geradeauslauf ab 160 km/h. Nun, wir werden sehen.

Aufrecht, entspannt, in würdiger Sitzhaltung

Die erste Kontaktaufnahme verläuft weniger ehrfurchtgebietend als erwartet: Der mächtige Motor lässt die Honda CBX zwar schon auf den ersten Metern recht kopflastig wirken, aber ansonsten ist sie ganz easy zu bewegen. Bei kaltem Motor verlangt der 1000er recht lange nach Chokehilfe, bis er in stabilen Leerlauf mit leichtem Rumpeln aus dem Kupplungskorb verfällt. Nicht tragisch, meint Pit, der auch seine CBX vor einigen Jahren mit geringer Laufleistung bei seinem Honda-Händler erworben hat. Erste Gasstöße lassen den Sound erahnen, der sich bei hohen Drehzahlen einstellen mag und offenbaren bereits die sagenhafte Laufkultur eines Sechsenders. Honda-typisch unkompliziert geben sich auch hier Kupplung und Getriebe – leichtgängig, exakt, das konnten die Japaner bereits vor 35 Jahren. Die verstellbaren Lenkerstummel sind für meinen Geschmack etwas zu weit nach vorn gedreht, zu schwach gekröpft, ansonsten aber thront man auf der Honda CBX äußerst standesgemäß: aufrecht, entspannt, in würdiger Sitzhaltung, die auch für Langstrecken taugen dürfte. Wobei alte Testwerte für den Spritverbrauch zwischen neun und 14 Litern lagen und die Reichweite deutlich einschränken dürften. Das ist heute kein Thema, kleine und mittlere Landstraßen sind angesagt, wo sich das Handling und der Federungskomfort beweisen müssen. Was schon für die 900er galt, lässt sich auch hier attestieren: Die Gabel spricht erfreulich sensibel an, die Federbeine wirken straff und neigen nicht zum Pumpen – so gefällt’s.

Nun gut, mal sehen, was bei höherem Tempo passiert. Das Öl ist längst auf Betriebstemperatur, das Ortsende naht, es juckt mich, dem Sechszylinder im zweiten und dritten Gang mal die Sporen zu geben und dem Sound zu lauschen, bevor der Fahrtwind alles übertönt. Ohne Murren nimmt der 24-Ventiler den Gasbefehl schon bei 2000/min an, zieht sauber und ohne Loch hoch, dreht scheinbar völlig mühelos und absolut vibrationsfrei das Drehzahlband hoch, ohne spürbaren Kick, einfach gleichmäßig und turbinenartig. Schalten? Bei 7000 Touren reicht völlig, nur wer es wirklich eilig hat, kann bis zum Beginn des roten Bereichs bei 9500/min stehen lassen. Der Sound wandelt sich dabei vom gedämpft kultivierten Grummeln nach Art einer gediegenen Reise-Limousine über kehliges Röhren bis zum heiseren Brüllen eines alten Ferrari-Rennwagens – einfach großartig. Wem sich hier nicht die Nackenhaare hochstellen, hat keinen Tropfen Benzin im Blut. Mit dem Grinsen noch im Gesicht verzeihe ich der Honda auch, dass sie in der bald nahenden Kurve ihre Frontlastigkeit und das 19-Zoll-Vorderrad nicht leugnen kann und über Letzteres aus der Kurve schieben will, kein Handlingwunder darstellt und ihre stumpf agierende Vorderbremse eher eine Achtfinger- als eine Zweifingerbremse ist – man möchte manchmal mit beiden Händen zupacken... Wer einen runden Fahrstil ohne rennmäßiges Spätbremsen pflegt, kann mit der CBX allerdings recht zügig über geschwungene Landsträßchen brettern, nicht zuletzt auch dank der heute montierten Allzweckwaffe Bridgestone BT 45. Übrigens sind auch Nachtfahrten mit der CBX kein Problem – sie besitzt, 1979 durchaus keine Selbstverständlichkeit, ebenso wie die CB 900 F helles H4-Licht.

Von Kardanreaktionen ist kaum etwas zu spüren

Dies fehlt der Kawasaki Z 1000 ST – ein kleines Manko, das bereits damals bei der Vorstellung bemängelt wurde. Sie traten immerhin in große Fußstapfen und führten einen großen Namen, die Z 1000 MK II und die Z 1000 ST. Zusammen mit der Z 1300 wurden sie auf der IFMA in Köln 1978 präsentiert, bezeichnenderweise unter dem Slogan „Join the Force“. Um Kraft ging es also, um Macht, womöglich die Vormacht bei den Big Bikes zu verteidigen, gegen eben jene CB 900 F und CBX. Preislich lag die tourentauglichere Kardan-Version Z 1000 ST (für Shaft Transmission = Wellenübertragung) mit 9968 Mark einen guten Tausender über der Honda-Konkurrentin und überflügelte diese auch leistungsmäßig. Ihr 97 PS starker Vierzylinder basiert auf dem guten alten Motor der Basis-Z 1000, liefert jedoch dank einiger Modifikationen über zehn PS mehr. Ebenfalls neu ist die kontaktlose Transistorzündung, für die ST wurde auch der Rahmen wegen des Kardanantriebs komplett neu entwickelt.

Dies und andere Features, vor allem aber auch der Preis ließ anno 1981 den Besitzer unseres Fotobikes aufhorchen. Peter Krauss, vielen auch als Vorsitzender des Z-Club-Germany bekannt, entdeckte die ST bei einem Händler in der Nähe von Köln zum „Ladenhüterpreis von 7600 Mark“. An technischen Finessen wurde bei der ST nicht gespart. So sorgen im Lenkkopf und bei der Schwinge Kegelrollenlager für exakte Führung, wo sich die MK II mit Kugel- bzw. Nadellagern begnügen muss. Die Gabel mit üppigen 200 Millimetern Federweg stammt gar von der Z 1300.

Beim Start mit kaltem Motor erweist sich der Zweiventiler als artiger Geselle, verlangt aber etwas länger nach Choke-Unterstützung. Dazu muss, anders als bei den Hondas, eine Klappe direkt am Vergaser betätigt werden. Willig hängt der Vierer am Gas, lässt sich sanft ab 1500 Touren beschleunigen und beschert dem Fahrer sofort ein Gefühl von Zuhause. Entspannt bettet die Kawasaki Z 1000 ST den Piloten auf der gut gepolsterten Sitzbank und lässt ihn eine bequeme Beinhaltung und die perfekt passende, angenehm gekröpfte Lenkerform genießen. Anfahren, erster, zweiter Gang, kein spürbarer Fahrstuhleffekt, von Kardanreaktionen ist kaum etwas zu spüren. Eher schon melden sich bei zunehmender Drehzahl die Vibrationen des rollengelagerten Vierzylinders zu Wort: Wirkt der Kawa-Motor anfangs gar noch laufruhiger als der Honda-Vierer, so kribbelt es ab dem mittleren Drehzahlbereich doch deutlich und die Spiegel beginnen zu zittern. Untermalt wird das Ganze vom Kawa-typischen gedämpften Brummen mit leicht heulendem/pfeifendem Unterton, das sich im letzten Drittel des Drehzahlbereichs zum zornigen Röhren steigert. Dort zerrt der 1000er auch entsprechend an der Kette, pardon, an der Kardanwelle, während er in der Mitte doch kurz durchschnauft und nicht ganz so gleichmäßig durchs Drehzahlband zieht wie die Bol d’Or. Was die Z 1000 ST aber insgesamt kaum langsamer macht, nur im Durchzug hat die Honda die Nase vorn. Die Kawa hat andere Stärken: Sie ist bequemer, komfortabler gefedert, ohne schwammig zu sein und sie bremst besser. Nicht überragend, mit ihren Zweikolben-Festsattelbemsen, doch besser dosierbar und knackiger, bei kräftigem Zug am Hebel. So lässt sich das bisweilen als Kardan-Eimer verhöhnte Z 1000-Modell durchaus flotter durchs Geläuf scheuchen, als mancher erwartet. Und das anfangs geschmähte Parallelogramm-Design, das manchen Anhängern der bis dahin vorherrschenden rundlichen Formen zu kantig war, erfreut sich heute längst großer Beliebtheit.

Z 1300 haut mächtigen Pflock in die Erde

Dieser Formensprache mit dem kantigen Design folgt die Kawasaki Z 1300 geradezu in Perfektion. Tank, Heckbürzel, Rechteckscheinwerfer, die fast spielkartengroßen Blinker, ja selbst die Instrumentenkonsole – alles kantig und eckig, nichts mehr von den runden Formen vergangener Kawa-Tage. Die 1300er haut in jeder Hinsicht einen mächtigen Pflock in die Erde. Sechs Zylinder, wassergekühlt, 120 PS, über 320 Kilogramm Gewicht – Daten und Fakten, die für große Augen bei der Vorstellung sorgten und die wohl eines ganz klar machen sollten: Dies ist ein Männer-Motorrad, nichts für schwächliche Jungs. Das zeigt sie auch jedem, der versucht, den Koloss auf den Hauptständer zu hieven. Was mit der Sechszylinder-Honda leicht, ja am leichtesten von allen gelingt, dank günstiger Hebelübersetzung, artet bei der 1300er zum Kraftakt aus. Schieben und Rangieren macht, auch wegen des geringen Lenkeinschlags, keinen Spaß. Der beginnt allerdings auf umso beeindruckendere Weise mit dem Aufsitzen und Einnehmen der majestätischen, entspannten Sitzposition auf dem weich gepolsterten Gestühl. Lässig nehmen die Hände automatisch die Position am optimal geformten, halbhohen Lenker ein, die Rastenanordnung erlaubt eine ebenso perfekte Beinhaltung.

Richtig Laune kommt beim Anlassen des Reihensechsers auf. Mit dezentem, vom Wassermantel sehr gut gedämpften Fauchen meldet sich der gewaltige Motor zum Dienst, tut bei kurzen Gasstößen mit gepresstem Grummeln seine Leistungsbereitschaft kund. Während unserer Unterhaltung in den Fotopausen fällt der Begriff des Rolls-Royce auf zwei Rädern. Das trifft‘s ziemlich gut. Groß, komfortabel, luxuriös (u.a. „Wegfahrsperre“ und automatische Blinkerrückstellung), gediegen. Und Leistung? Ausreichend. Anders als der britische Autohersteller gibt Kawasaki aber sehr wohl genaue Daten an, auch wenn von den anfangs sensationellen 120 PS im Zuge der damals vereinbarten freiwilligen Selbstbeschränkung der Hersteller für Deutschland nur noch 100 PS übrig bleiben. Die Drosselung erfolgt durch Blenden im Ansaugtrakt und kleinere Hauptdüsen. Dennoch, über 100 Nm Drehmoment bei 6000/min sind ein Wort und in der Lage, selbst 322 Kilo plus Fahrer mit Vehemenz nach vorn zu katapultieren.

Das wird nach dem Start schnell klar. Das Motoröl ist noch warm, ich kann gleich ein wenig Gas geben, auch wenn ich mich vom roten Bereich bei 8000/min (wo auch die Höchstleistung anliegt) fern- halte. Mit sanft und ruckfrei einsetzendem Schub reagiert die 1300er auf den Dreh am Gasgriff, zerrt quasi ab erhöhter Standgasdrehzahl wie ein Stier und schiebt gleichmäßig an Macht zulegend durchs Drehzahlband, dass es eine wahre Wonne ist. Untermalt vom gepressten Grollen ab 3500/4000 Touren, begleitet vom turbinenartigen Pfeifen und Heulen der zahlreichen Nebenaggregate.

Man könnte fast auf Kette tippen

Aufstellen oder Verhärten der Hinterhand? Fehlanzeige. Man könnte fast auf Kette tippen, so unauffällig verhält sich der Kardan der Kawasaki Z 1300, wie übrigens auch die exakte Schaltung und die leichtgängige Kupplung. Trotz üppiger Federwege wirkt die dicke Kawa nie schwammig, zieht in Kurven sauber ihre Bahn und lässt sich zumindest während unserer Testfahrt nie ins Rühren oder Taumeln bringen. Der Aufwand in Sachen Fahrwerk sollte sich auszahlen, die drei mächtigen Rohre, die das Rückgrat des Doppelschleifenrahmens bilden, sind reichlich dimensioniert. Mindestens so handlich wie die CBX fühlt sich das an, vor allem aber wirkt das Fahrverhalten ausgewogener, harmonischer. Die Z 1300 will nicht übers 18-Zoll-Vorderrad in enge Kurven hineinkippen, wie es die CBX mit dem 19-Zöller vorn versucht. Erfreulich zudem, dass Kawa seinem Dickschiff standesgemäße Bremsen spendierte: Trotz vergleichsweise kleiner 260er-Scheiben und unspektakulärer Zweikolben-Schwimmsättel glänzt die Anlage mit toller Dosierbarkeit und knackiger Verzögerung. Hier reichen zwei bis drei Finger.

Bremsen macht also Spaß, und das anschließende Beschleunigen ermöglicht, sich am herrlich grollenden Sound ab mittleren Drehzahlen zu berauschen. Dass dabei mächtig Sprit durch die drei Mikuni-Doppelvergaser rauscht (unter acht Liter/100 km sind nur bei echter Zurückhaltung möglich, über zehn gehen locker; die Einspritz-Version ab 1984 verbraucht etwas weniger), kümmert die meisten Z 1300-Besitzer kaum. Der mächtige, langhubige Sechszylinder will versorgt werden – mit Benzin und mit Öl, dessen „korrekter Füllstand oft und penibel kontrolliert werden sollte“. Besitzer Rolf Vogel weiß, wovon er spricht: Seine üppige Kawa-Sammlung umfasst schließlich neben diversen 1000ern noch acht weitere Z 1300-Exemplare.

Technische Daten

Honda CB 900 F

Motor:

Luftgekühlter Reihenvierzylinder-Viertaktmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, je vier per Tassenstößel betätigte Ventile pro Zylinder, Bohrung x Hub 64,5 x 69 mm, Verdichtung 8,8:1, Hubraum 902 cm³, Leistung 95 PS bei 9000/min, Drehmoment 77 Nm bei 8000/min

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, hydraulisch gedämpfte Telegabel vorn, Ø 35 mm, Comstar-Alufelgen, Reifen vorn 3.25 V 19, hinten 4.00 V 18, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 276 mm, Scheibenbremse hinten, Ø 296 mm

Maße und Gewichte:

Radstand 1515 mm, Gewicht vollgetankt

260 kg, Tankinhalt 20 l

Fahrleistung:

Höchstgeschwindigkeit 213 km/h

Neupreis (1979):

8853 Mark

Honda CBX

Motor:

Luftgekühlter Reihensechszylinder-Viertaktmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, je vier per Tassenstößel betätigte Ventile pro Zylinder, Bohrung x Hub 64,5 x 53,4 mm, Verdichtung 9,3:1, Hubraum 1046 cm³, Leistung 105 PS bei 9000/min, Drehmoment 84 Nm bei 8000/min

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Doppelrohrrahmen, unten offen, hydraulisch gedämpfte Telegabel vorn, Ø 35 mm, Comstar-Alufelgen, Reifen vorn 3.50 V 19, hinten 4.25 V 18, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 280 mm, Scheibenbremse hinten, Ø 300 mm

Maße und Gewichte:

Radstand 1495 mm, Gewicht vollgetankt

274 kg, Tankinhalt 23,8 l

Fahrleistung:

Höchstgeschwindigkeit 220 km/h

Neupreis (1979):

10.963 Mark

Kawasaki Z 1000 ST

Motor:

Luftgekühlter Reihenvierzylinder-Viertaktmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, je zwei per Tassenstößel betätigte Ventile pro Zylinder, Bohrung x Hub 70 x 66 mm, Verdichtung 8,7:1, Hubraum 1016 cm³, Leistung 97 PS bei 8000/min, Drehmoment 90 Nm bei 7000/min

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kardanantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, hydraulisch gedämpfte Telegabel vorn, Ø 40 mm, Gussräder, Reifen vorn 3.50 V 19, hinten 4.50 V 17, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 280 mm, Scheibenbremse hinten, Ø 280 mm

Maße und Gewichte:

Radstand 1535 mm, Gewicht vollgetankt

276 kg, Tankinhalt 18,3 l

Fahrleistung:

Höchstgeschwindigkeit 214 km/h

Neupreis (1979):

9968 Mark

Kawasaki Z 1300

Motor:

Flüssigkeitsgekühlter Reihensechszylinder-Viertaktmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, je zwei per Tassenstößel betätigte Ventile pro Zylinder, Bohrung x Hub 62 x 71 mm, Verdichtung 9,9:1, Hubraum 1286 cm³, Leistung 100 PS bei 8000/min, Drehmoment 102 Nm bei 6000/min

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kardanantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, hydraulisch gedämpfte Telegabel vorn, Ø 41 mm, Gussräder, Reifen vorn 4.10 V 18, hinten 5.10 V 17, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 260 mm, Scheibenbremse hinten, Ø 250 mm

Maße und Gewichte:

Radstand 1580 mm, Gewicht vollgetankt

322 kg, Tankinhalt 26,8 l

Fahrleistung:

Höchstgeschwindigkeit 217 km/h

Neupreis (1979):

12.068 Mark

Die Motoren

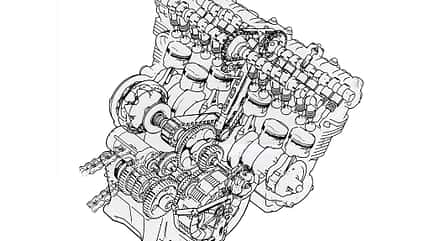

Der enorm breit bauende, luftgekühlte Sechszylinder der CBX protzt mit eindrucksvollen Eckdaten und Merkmalen: 24 Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen, mit 105 PS erstmals über 100 PS in einem Serienmotorrad, sechs (aufwendig zu synchronisierende) Gleichdruckvergaser. Und doch unterliegt auch dieses 106 Kilogramm schwere Meisterwerk hier und da den Zwängen einer möglichst einfachen und preisgünstigen Fertigung. Die Kurbelwelle ist aus einem Stück gepresst, die Hauptlager sind als Gleitlager ausgelegt, ebenso die Pleuellager und die Kolbenbolzen. Die Kurbelwelle treibt per Zahnkette die Auslassnockenwelle an, die wiederum ebenfalls per Zahnkette die Einlassnockenwelle antreibt. Zahnketten bauen zwar etwas breiter als Rollenketten, doch laufen sie sehr ruhig, sind hoch belastbar und garantieren durch ihre minimale Längung über lange Zeit exakte Steuerzeiten.

Eine weitere Zahnkette dient zum Antrieb der hinter dem Zylinderblock sitzenden Zwischenwelle, die über geradverzahnte Stirnräder die Kraft auf die Kupplung überträgt. Ganz rechts außen auf dieser Welle sitzt die kontaktlose Zündanlage, in der Mitte das Anlasserritzel und links außen die 230-Watt-Lichtmaschine. Diese ist nicht starr, sondern über eine Sinterscheiben-Trockenkupplung mit der Zwischenwelle verbunden, um Schäden am Rotor durch ruckartige Beschleunigung oder Verzögerung zu verhindern. Der axiale Druck der Reibscheiben führt aber in der Praxis immer wieder zu Schäden an den Kugellagern der Lichtmaschine.

Gewisse Ähnlichkeiten des CB 900 F-Motors mit dem CBX-Triebwerk sind weder zufällig noch unbeabsichtigt. Die Steuerung der vier Ventile über zwei Nockenwellen und Tassenstößel fällt ebenso darunter wie die Übertragung der Kraft von der Kurbelwelle per Zahnkette auf eine Zwischenwelle und von dort per Zahnräder auf die Kupplung. Ebenso wie bei der CBX vertraut man hier auf einen Ölkühler, um den Temperaturhaushalt im gesunden Rahmen zu halten, während die Kolben in den Gusslaufbuchsen der Leichtmetallzylinder schuften. Für einen Sportmotor eher ungewöhnlich ist die leicht langhubige Auslegung, welche die Maximaldrehzahl zwangsläufig begrenzt. Der 92 Kilogramm schwere Motor muss ohne Ausgleichswelle auskommen, vibriert standesgemäß und wurde erst ab 1982 in Gummi gelagert. Die Vibrationen wurden weitgehend eliminiert, wegen geänderter Aufhängungspunkte passt der Motor der SC09 jedoch nicht in die älteren Fahrwerke der SC01.

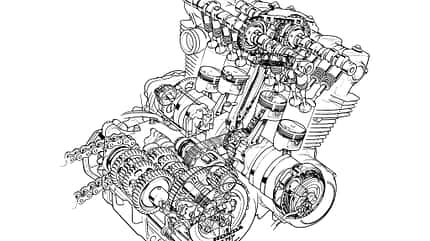

Der bewährte und bekannte, leicht kurzhubig ausgelegte Vierzylinder der Z 1000 ST stammt von der Z 1000 ab, wurde jedoch leistungsfördernd überarbeitet. Während die beiden Nockenwellen zur Steuerung der nur zwei Ventile pro Zylinder bei allen vier 1000er-Modellen, also Z 1000, Z 1000 S (der Nachfolgerin der Z1R), der Z 1000 MK II und der Z 1000 ST die gleichen geblieben sind, atmen die S, die MK II und die ST anstelle der 26er-Vergaser durch 28-Millimeter- Mikuni-Vergaser. Wegen des Kardanantriebs trägt die ST auch andere Gehäuse/-deckel, dahinter befindet sich ein verstärkter Kurbelzapfen, auf dem die neu entwickelte, 220 Watt leistende Lichtmaschine sitzt. Wie auch die kettengetriebene MK II wird die ST nun mittels einer kontaktlosen Transistorzündung mit Funken versorgt. Die sechsfach rollengelagerte, gepresste Kurbelwelle und der geradverzahnte Primärtrieb sorgen für den mechanisch bekannt rauen Motorlauf samt entsprechendem Laufgeräusch, ein Torsionsdämpfer im Getriebe soll für Ruhe sorgen, der nahezu reaktionsfrei arbeitende Kardanantrieb stammt von der großen 1300er-Schwester.

Die Eckdaten der Z 1300 waren 1978 eine Kampfansage: 1286 cm³, 120 PS, über 100 Nm Drehmoment – der wassergekühlte Sechszylinder übertraf alles bisher Dagewesene. Mit satten 120 Kilogramm tat er dies allerdings auch in puncto Gewicht. Der mächtige Motor begnügt sich mit zwei per Tassenstößel gesteuerten Ventilen pro Zylinder, die beiden Nockenwellen werden ganz konventionell per Zahnkette angetrieben. Um Baubreite zu sparen, legte man den 1300er leicht langhubig aus, die Wasserkühlung ermöglichte zudem geringere Abstände zwischen den Zylinderbohrungen. Auf einen Ölkühler konnte verzichtet werden, dennoch, so der Entwicklungschef von Kawasaki, liegt die Öltemperatur bei Volllast 20 Grad unter der eines luftgekühlten Motors. Apropos Öl: Wegen anfänglicher Probleme mit der ausreichenden Ölmenge (bei schneller Fahrt leistete sich die Z 1300 hohen Ölverbrauch) bei zudem schlechter Ablesbarkeit des Ölstandes rüstete Kawasaki früh alle 1300er mit einer größeren Ölwanne aus. Das Fassungsvermögen stieg von 4,5 auf 6,9 Liter, ab Modelljahr 1980 trug die Z 1300 zudem ein größeres Ölschauglas. 1983 erhielt die kontaktlose Transistorzündung eine elektronische Zündverstellung anstelle des bis dato verbauten mechanischen Fliehkraftverstellers, zudem wurden Kolben und Kolbenringe geändert, um den Ölverbrauch zu minimieren. 1984 ersetzte die elektronische Benzineinspritzung (DFI) mit Schubabschaltung die drei Doppelvergaser. Zum sparsamen Big Bike wurde die „King Kawa“ genannte 1300er jedoch auch dadurch nie.

Honda CB 900 F Bol d‘Or

"Als großer Honda-Fan wollte ich schon lange die Lücke in meiner Reihenvierzylinder-Sammlung zwischen der CB 750 Four und der CBX schließen. Die legendäre 900er-Bol d’Or musste her, ich fand sie vor einigen Jahren bei „meinem“ Honda-Händler. Das klassisch schöne Design und der kräftige Vierzylinder begeistern mich jedes Mal aufs Neue, und angesichts der geringen Laufleistung meiner Bol d‘Or werde ich sicher noch sehr lange Freude an ihr haben."

Honda CBX

"Diese bildschöne Schrankwand von einem Motor – man möchte sich einfach nur stundenlang vor die CBX hinstellen und sie anhimmeln. Was nicht heißt, dass sie nicht auch toll fahren würde. An die leichte Kopflastigkeit gewöhnt man sich schnell, und der Sound des luftgekühlten Sechsers beim Beschleunigen durchs gesamte Drehzahlband ist schlicht betörend. Sinn oder Unsinn, Gewicht hin oder her – müsste ich mich entscheiden, ich würde immer zum Sechszylinder greifen."

Kawasaki Z 1000 ST

"Nach der Z 650 B war ich 1981 auf der Suche nach einem Kardantourer mit vier Zylindern. Ich fand meine ST bei einem Händler zum Ladenhüterpreis von 7600 Mark. Inzwischen war und ist die Z 1000 ST ein treuer Weggefährte und hat jetzt über 85 000 Kilometer drauf. Bei zirka 60 000 Kilometern musste die Zylinderfußdichtung getauscht werden. Meine zweite Z 1000 ST hat auch bereits über 100 000 Kilometer drauf und wird jahrein, jahraus für große Touren genutzt."

Kawasaki Z 1300

"Die schiere Größe, das Design, der Sechszylinder, dessen Laufkultur und die Kraftentfaltung sowie der Sound – das ist kurz und knackig das, was mich an den 1300ern so fasziniert. Bei alledem bleibt die Dicke stets gut fahrbar. Es ist für mich immer wieder eine Wohltat von den Zwei- und Vierzylinder-Rappelkisten umzusteigen und die seidig laufende 1300er zu fahren. Das Motorrad strahlt so eine Ruhe und Souveränität aus, was mich komplett entschleunigen lässt. Ist halt wie Rolls- Royce fahren, nur mit Helm."