Auf Ache mit derTriumph Bonneville und der Yamaha TX 750

Die spinnen, die Briten. Damit ließe sich in schönster Asterix-Manier dieser Artikel sicher trefflich beginnen. Und man liegt mit dieser Aussage ja generell nie so richtig daneben, sind doch die Insel-Europäer zumindest etwas eigenwillig, fahren sie doch noch heute auf der falschen Straßenseite und verlangen die betagten englischen Fahrzeuge nach Zoll-Werkzeug.

Doch im Falle des heute anstehenden Vergleichs zweier 750er-Twins müsste man eigentlich eher feststellen: Die spinnen, die (Yamaha-) Japaner. Wagen sich Anfang der 70er aus der sicheren Zweitakt-Deckung aufs offene, ihnen bis dato kaum bekannte (die Vorgängerin XS-1 war nur mäßig erfolgreich) Viertakt-Gelände, das andere bereits seit vielen Jahren erfolgreich besetzt haben, und versuchen mit einem neuen, technisch aufwendigen Parallel-Twin im fremden Revier zu wildern. Grenzt das nicht schon an Harakiri? Nicht unbedingt. Die Idee an sich, einen bulligen Zweizylinder in einem stabilen Fahrwerk und mit zupackenden Bremsen zu präsentieren, darf als clever gelten. Zumal vor allem der US-Markt seit Jahren nach solchen Bikes lechzt. Und die pfiffigen japanischen Konstrukteure finden ja für fast jede technische Herausforderung eine Lösung.

Die "bessere Bonneville" aus Japan?

Klammheimlich drängt sich mir der (leicht abgewandelte) alte Schlager ins Ohr und lässt sich kaum noch abschalten – „My Bonnie from over the ocean“ trällert meine innere Jukebox. Eine Triumph aus Übersee. Aber kann so eine Japanerin je britisches Flair oder gar Fahrfeeling versprühen? Und will sie überhaupt eine bessere Kopie des britischen Originals sein? Zumindest hat man sich in Japan für den Paralleltwin entschieden. Einen Gleichläufer zwar, doch bitteschön ohne die derb stampfenden Lebensäußerungen der Triumph, sondern mit der Laufkultur eines (zwischenzeitlich auch ins Auge gefassten) Vierzylinders – nach dem Motto „Wasch mich, aber mach mich nicht nass“. An Komfort soll es nämlich nicht fehlen, und die Unart der britischen Twins, derart zu stampfen und zu bollern, wollte man der Neuen bereits auf dem Reißbrett aberziehen.

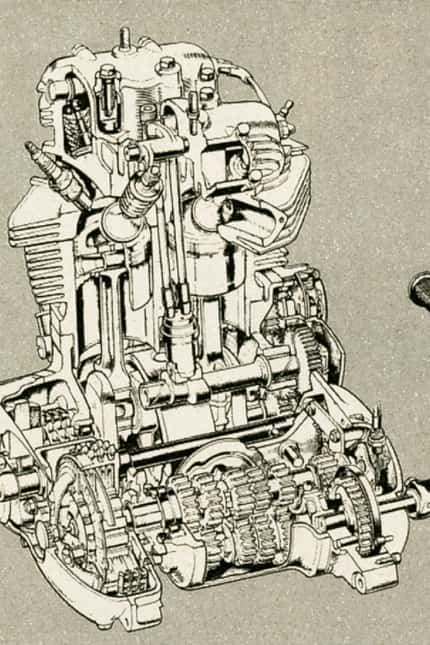

Dass man der TX 750 ein kurzhubiges Bohrung/Hub-Verhältnis spendiert hat, mag zwar komisch anmuten, wenn man auf satten Schlag und mächtige Durchzugskraft aus ist, doch sei’s drum. Auch dass sich die Yamaha bequem per Knopfdruck mittels E-Starter anwerfen lässt, mag noch angehen. Man wollte ja ein wenig Luxus. Doch mussten die beiden kettengetriebenen, gegenläufigen Ausgleichswellen sein, welche die Massenkräfte erster Ordnung und die damit verbundenen Vibrationen eliminieren sollen, die den kernigen Charakter der englischen Twins zum großen Teil ausmachen? Und ist der Clou wenigstens gelungen, läuft die Yamaha wirklich so vibrationsfrei? Zeit, die Maschinen zu starten und der Sache auf den Grund zu gehen.

Parallel-Twin: ja – Vibrationen: nein

TX-Besitzer Gerhard Höss, vor dessen Garage im schönen Allgäu wir bereits die mitgebrachte Triumph ausgeladen haben, schiebt sein gut erhaltenes 1974er-Schmuckstück in Startposition. Vor knapp zwei Jahren hat er den Twin in seine Yamaha-lastige Sammlung (u. a. RD 350, XS 850, XS 1100) eingereiht und mittels akribischer Restaurierung (der Motor blieb bislang unangetastet) in perfekten Zustand versetzt. Also Chokehebel an der linken Seite der beiden 28-Millimeter-Unterdruckvergaser von Mikuni voll öffnen, kein Gas geben und aufs Knöpfchen drücken. Die starke 16-Ah-Batterie hat genügend Reserven, sollte der erste Versuch misslingen. Doch der Twin erwacht zum Leben, brummt sonor mit erhöhter Standgasdrehzahl vor sich hin und wünscht erst mal in Ruhe gelassen zu werden, bis er nach kurzer Warmlauf-Phase sauber Gas annimmt. Tatsächlich ertönt zwar typischer, wenn auch stark gedämpfter Twin-Sound, doch von Stampfen oder Schütteln keine Spur. Das von Yamaha „Omni-Phase-Balancer-System“ genannte Konstrukt scheint seine Aufgabe perfekt zu verrichten. Das war anfangs nicht immer so, die ersten Modelle litten unter Problemen mit gelängten Steuerketten, daraus resultierenden Vibrationen bis hin zu gerissenen Ketten und kapitalen Motorschäden. Yamaha reagierte und lagerte im Zuge der Überarbeitung die hintere Ausgleichswelle exzentrisch, damit man die Kette bei der Inspektion spannen konnte.

Yamaha TX ist eher elegante Lady als Rockerbraut

Hier und heute kein Thema, angenehm leichtgängig sind Gas und Kupplung zu bedienen, schwer hingegen wirkt die ganze Fuhre im Stand, immerhin 240 Kilogramm sind vollgetankt zu verbuchen. Sanft und geschmeidig lässt sich die TX dagegen mit wenig Drehzahl in Bewegung setzen, ganz ihrem gediegenen Wesen entsprechend: eher gut gekleidete, elegante Lady als lederbejackte Rockerbraut, wie die Triumph. Schon ab 2000 Touren kann man das Gas aufreißen, der ohc-Motor schiebt hier aber noch sehr verhalten an, erst ab etwa 3000/min kommt nachdrücklicherer Schub, der laut früherer Tests ohne etwaige Leistungsexplosion bis zur Nenndrehzahl von 7240/min anhält. Was wir heute nicht ausprobieren. Wer bei gut 5000 bis 5500/min schaltet, nutzt den Bereich des höchsten Drehmoments am besten und ist ausreichend flott unterwegs.

Von den in der Urversion gepriesenen 63 PS sind mit der erforderlichen Schalldämpfung für die Homologation in Deutschland nur noch 51 PS übrig geblieben. Für die dennoch einst gemessene Beschleunigung von respektablen 5,1 Sekunden von null bis 100 km/h zeichnet auch die weite Spreizung der ersten beiden Gänge (der zweite reicht bis 110 km/h) des nach oben hin enger gestuften Getriebes (aus der 650er-Vorgängerin XS-2) verantwortlich. Doch schon die Sitzhaltung auf der breiten, wenn auch recht weichen Bank, die weit vorn liegenden Fußrasten und der recht hohe, deutlich gekröpfte Lenker (der an eine Z 1000 denken lässt) verdeutlichen, wes Geistes Kind die TX ist. Cruisen statt rasen, auch wenn die ersten Kurven das stattliche Gewicht schnell vergessen machen, so unerwartet leichtfüßig lässt sich die 750er abwinkeln und um enge Kehren zirkeln.

Die recht schmalen Reifen auf den hübschen D.I.D-Hochschulterfelgen tragen ihren Teil zur Wendigkeit bei. Schon damals im Test in MOTORRAD 13/74 zeigte man sich von der Stabilität des Doppelschleifenrahmens angetan, lediglich die Federelemente ernteten leichte Kritik. Nicht zuletzt die figürlichen Reize der auf dem Titelblatt abgebildeten Testerin haben Höss übrigens schon damals mit 19 vom Kauf einer TX träumen lassen.

Die 750er vermittelt Twin-Feeling und Fahrspaß

Ich träume heute auch, allerdings von ein wenig Dämpfung, sowohl bei der etwas hart ansprechenden, stuckrigen Gabel als auch bei den pumpenden Federbeinen, die, wie einst kritisiert, leichtes Rühren verursachen können. Harmlos, wird aber registriert. Großes Lob hingegen verdient die gut dosierbare, enorm wirksame Trommelbremse hinten, die der ordentlich verzögernden, wenn auch nicht sonderlich bissigen Doppelscheibenanlage vorn zu Hilfe kommt, wenn man allzu euphorisch auf eine Kehre zuschießt. Oder bei der Überlandfahrt vom Verkehrsgeschehen aus seinen vom sonor brummenden Twin-Sound beseelten Tagträumen herausgerissen wird.

Ein jähes Erwachen aus ihren Verkaufsträumen ereilte damals auch die Yamaha-Bosse. Zu sehr hatte der Ruf unter den anfänglichen Motorschäden aufgrund von Hitzeproblemen (problematisches Interferenzrohr der beiden Krümmer) oder Motorschäden wegen Schwierigkeiten mit den Balancerketten gelitten. So wurde die TX nach nur zwei Jahren am Markt Ende 1974 aus dem Programm genommen, 1975 lediglich noch der Restbestand abverkauft. Schade, denn die 750er ist nicht nur wunderschön, sondern vermittelt zweifellos Twin-Feeling und Fahrspaß, sofern man keine allzu sportlichen Ansprüche stellt.

Der Name Bonneville hat Rekord-Historie

Diese werden schon eher vom englischen „Original“, der klassischen Bonnie erfüllt, deren Tradition und Namensgebung ja bis in die 1950er zurückreicht. Für ordentlich drückende Twins im leichten, handlichen Chassis sind die Briten ja bekannt. Und seit der Amerikaner Johnny Allen (Triumph-Fans kennen die Story natürlich) mit einem 650er-Triumph-Motor auf dem Bonneville -Salzsee in Utah einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord aufgestellt hatte, nannten die Briten ihr Ende 1958 präsentiertes 650er-Modell Bonneville. In den USA ein mächtiger Erfolg, in Deutschland lief der Verkauf eher schleppend. Da halfen auch Modifikationen wie der völlig neue Rahmen (oil-in-frame) mit dickem Zentralrohr, das den Ölvorrat der Trockensumpfschmierung beherbergte, das Fünfganggetriebe (1972) und die Hubraumerhöhung auf zunächst 724, dann 744 cm³ durch Vergrößerung der Bohrung nicht. Ende 1975 gab‘s (zum Modelljahr 1976) noch eine Scheibenbremse hinten, und doch trauerten viele dem alten 650er-Styling nach, auch wenn sie manche Technik-Verbesserung nicht missen wollten.

Aus diesem Grund, so Triumph-Spezialist Dietmar Beck, der die 750er für den Vergleich besorgte (ein von ihm restauriertes Kunden-Bike) und sich sogar für die Fotofahrten zur Verfügung stellte, seien eigentlich kaum wirklich originale Bonnevilles zu finden. Viele Besitzer rüsten auf die alten, rundlichen Seitendeckel um, montieren ein anderes Rücklicht, Ochsenaugenblinker oder legen gar Hand an Luftfilter und Vergaser an. Unser Vergleichsbike ist also eigentlich eine 1979er, mit Scheibenbremse hinten, aber eben jenen genannten zeitgenössischen Umbauten, die eine Bonnie auch ein wenig individueller machen.

Den Luxus eines E-Starters kann und will die Triumph nicht bieten – hier wird noch männlich-ehrlich angetreten. Und dies gelingt, nach kurzem Betätigen der Tupfer an den 30er-Amal-Vergasern, auch dem eben noch verwöhnten Yamaha-Umsteiger. Oberen Totpunkt suchen, ein beherzter Tritt, ein wenig Gas – mit kernigem Zweizylinder-Grollen aus den beliebten, häufig verbauten Nachbau-Roadster-Tüten meldet sich der urige Twin zum Dienst.

Der eindeutig langhubig ausgelegte, per Stoßstangen und Kipphebel gesteuerte Zweiventiler gibt sich überraschend drehwillig, besticht aber vor allem durch seinen sprichwörtlichen Punch von ganz unten, in diesem Fall ab spätestens 2500/min. Ab dieser Drehzahl liefert der Twin satten Bumms und schuftet notfalls bis über die Nenndrehzahl von 6500/min, auch wenn sich bei der Bonnie, wie schon bei der TX, gut 5000 Touren als Schaltdrehzahl anbieten, wenn man nicht gerade die letzten Reserven, etwa beim knappen Überholmanöver, abrufen muss. Die mechanischen und akustischen Lebensäußerungen sind dabei stets auf angenehme Weise präsent, richtig unangenehm sind die Vibrationen in keinem Bereich. Außer vielleicht bei konstant 3000/min, weil unsere Bonnie in dieser Region feine Kribbel-Vibrationen in die Sitzbank schickt.

Es gibt keine Verlierer, nur Gewinner

Auf der Triumph schläft einem also höchstens der Hintern, nicht jedoch das Gesicht ein, könnte man kalauern, denn langweilig wird es auf der Britin nie. Der Motor verleitet zu sportlich-frecher Fahrweise, kurvenreiche Sträßchen mag die äußerst schlanke, zierlich wirkende und vollgetankt ja auch nur knapp 200 Kilo schwere Bonnie erst recht. Vor allem, wenn der von vielen als schöner empfundene, kleinere US-Tank mit 12,7 Litern Inhalt anstelle des Europa-Tanks mit 18 Litern montiert ist. Auf der im Kniebereich ultraschmalen 750er fällt so der Knieschluss beinahe aus, auch die Fußrasten wünscht man sich etwas weiter hinten angebracht, doch mit dem montierten, breiten und angenehm gekröpften Lenker lässt sich die hochbeinige Engländerin superleicht in die Kurve werfen. Die Kreiselkräfte des 19-Zoll-Vorderrads halten die Fuhre sauber auf der anvisierten Linie, erst bei höherem Tempo wirkt die 750er dadurch bei schnellen Kurskorrekturen etwas sturer.

Ich beginne zu verstehen, warum Steve McQueen einst just auf einer 650er-Bonnie äußerst zügig umher düste und im Film „Gesprengte Ketten“ auf seiner Fluchtmaschine TR6 die wildesten Manöver hinlegte. Gebremst hat er damals sicher nur selten, ich kann mich heute mit der Wirkung der vorderen bzw. hinteren Scheibe der T140 durchaus anfreunden, auch wenn man dazu kräftig zupacken bzw. -treten muss. Dass die Gabel, wie bei der Yamaha, auf trockene Stöße nur schlecht anspricht und zum Stuckern neigt und sowohl die Gabel als auch die Girling-Federbeine es an Dämpfung deutlich fehlen lassen, sei am Rande erwähnt. Die Triumph bereitet nicht nur auf Landstraßen, sondern auch in der City Spaß, und dies verdankt sie ihrem tollen Sprintvermögen nach jedem Ampelstopp. Die Wartezeit überbrückt man am besten mit gezogener Kupplung, denn die Suche nach dem Leerlauf erfordert bei heißem Motor viel Fußspitzengefühl.

Die Triumph verlangt also nach einem aktiven Fahrer, bietet dafür aber echtes Fahrfeeling und pures Twin-Erlebnis. Wer spinnt hier also nun – die Briten oder die Japaner? Jedenfalls sind es heute mal nicht die Römer – sie trifft ausnahmsweise keine Schuld. Um Laverda- oder Ducati-Twins geht es ein anderes Mal wieder. In Sachen Eleganz (Yamaha) und Sportlichkeit (Triumph) brauchen beide, die Briten und die Japaner, die Italiener jedenfalls nicht zu fürchten. So darf also der Einstiegssatz durchaus lauten: Die spi.., äh, gewinnen, die Briten.

Im Detail: Triumph Bonneville 750

Fakten

Der langhubige Motor gilt unter Triumph-Kennern als robust und dank relativ simpler Technik leicht zu reparieren. Klagen wie „Die Stoßstangenrohre sind ewig undicht“ (hitzebeständige O-Ringe helfen etwas) von manchen Fahrern begründen den Ruf der Engländerin als ständig ölsiffendes, anfälliges Gefährt, was so in der Praxis jedoch nicht stimmt. Spezialist Beck jedenfalls weiß um einige Punkte, die zu beachten sind: „Eine einmal anständig aufgebaute Bonnie gibt lange Zeit Ruhe und macht eigentlich keine Mucken. Meist erst nach 60000 Kilometern muss der Motor mal wieder aufgemacht und eventuell überholt werden.

Ansonsten treten nicht mehr kleine Defekte auf als bei anderen älteren Bikes auch.“ So sollte man das nahe des Primärtriebs geführte, hitzegestresste Lichtmaschinenkabel mit Silikon gegen Aushärten schützen, bereits brüchig gewordene Kabel austauschen. Sinn macht es auch, die alte, nicht vergossene Lucas-Zündung (wird mürbe) gegen eine elektronische zu tauschen. Besser einstellbar als die späteren MK 2- sind die MK 1-Versionen der Amal-Vergaser, so mancher rüstet auch auf die (kaum leistungsschwächere) Einvergaserversion der sonst baugleichen Tiger um. Fahrwerk und Bremsen geben meist keinen Anlass zu Klagen, mit gelegentlich zitternden Nadeln und schwankender Anzeige der Uhren im Cockpit kann man sicher leben. Aufgrund des je nach Fahrweise schwankenden Ölverbrauchs sollte man den Ölstand des 750er-Twins auf jeden Fall regelmäßig prüfen und kein allzu dünnes Mehrbereichsöl verwenden.

Gebraucht-Check

Bei der Suche nach einer Bonneville empfiehlt sich eine längere Probefahrt bei der Besichtigung, um das Bike auf Ölundichtigkeiten, die Vergaserabstimmung und die Funktion der Kupplung zu testen. Rahmen- und Motornummer sollten identisch sein, wenn das Bike restauriert, also Geld investiert werden soll. Wer technisch versiert ist, sollte mit einem Voltmeter die Ladespannung der Lichtmaschine prüfen und gegebenenfalls auch die Kompression checken. Im Zweifelsfall lieber einem regelmäßig gefahrenen Bike den Vorzug geben als einem ewig in der Scheune verstaubten Exemplar, das mit verlockend geringer Laufleistung aufwartet. Bei den Baujahren 1976 bis 1979 kam es gelegentlich zu Rissen im Bereich der Schwingen-Aufnahmehülse am Hauptrahmen, der gleichzeitig ja auch als Öltank fungiert. Die Folge sind dann tatsächlich die anfangs erwähnten Ölundichtigkeiten.

Markt

So mancher Neueinsteiger in die Triumph-Liebhaberszene gibt sich der Illusion hin, eine gute Bonnie sei für 3000 oder 4000 Euro zu bekommen. Dafür gibt’s in der Regel nur angegammelte Exemplare mit sofortigem Reparaturbedarf. Besser gründlich und etwas länger nach einem technisch sauber instand gehaltenen Exemplar suchen, die es jedoch meist erst ab 5500 bis 6000 Euro gibt. Selbst 7000 Euro gelten als absolut fair für ein gepflegtes Bike. Die Suche im Ausland, also England, Italien oder Frankreich, lohnt sich hier kaum, in der Regel sind die Angebote in Deutschland noch die günstigsten.

Im Detail: Yamaha TX 750

Um in der populären 750er-Klasse mitmischen zu können, ließ Yamaha seiner XS 650 die technisch ausgefeilte TX 750 folgen. Der Parallel-Twin sollte möglichst vibrationsfrei laufen, deshalb installierte man das Omni-Phase-Balancer-System, zwei kettengetriebene, gegenläufige Schwunggewichte. Doch sich längende Ketten führten bald zu Problemen, bis hin zu Motorschäden durch gerissene Ketten. Eine bereits im ersten Jahr eingeführte Exzenter-Spannvorrichtung sollte Abhilfe schaffen. Doch plagten den ohc-Motor auch Hitzeprobleme: Weil das Interferenzrohr der Krümmer direkt am Zylinderkopf angeflanscht wurde, heizte sich der ohnehin stark beanspruchte Schmierstoff allzu stark auf, es häuften sich Klagen über Gleitlagerschäden an Kurbeltrieb und Nockenwelle. Zahlreiche Änderungen, unter anderem ein Ölkühler und ein Ölwannenzwischenring, sollten in der Folge für Ruhe sorgen.

Überhaupt kamen in der dritten Generation 18 Änderungen zum Einsatz, so auch zahmere Nockenwellen, geänderte Pleuelschrauben, neue Pleuel und eine neue Zylinderkopfdichtung. TX des letzten Baujahres sind haltbarer. Andere, vom Werk nicht angefasste Problemzonen wie die Unterbrecherzündung lassen sich mit Zubehörteilen verbessern. Durchweg positiv beurteilt wird hier die Umrüstung auf die Elektronikzündung von Sachse (www.elektronik-sachse.de). Drehwahlschalter der Zündbox auf Ziffer drei stellen, und die TX läuft tadellos. Mit 320 Euro nicht superbillig, aber effektiv.

Gebraucht-Check

Wichtig bei der Suche nach einer TX ist sicherlich der Blick auf das Modelljahr und die eingeflossenen Verbesserungen. Die 1974er sind hier klar vorzuziehen, frühe Modelle, etwa ohne nachgerüsteten Ölkühler, mit Vorsicht zu behandeln. Am besten sowieso einen TX-Fachmann von der IG befragen, bei der Besichtigung auf Geräusche achten, die auf eine schlagende, nicht gespannte BalancerKette hindeuten. Ansonsten gilt es auf den Zustand der Lackteile zu achten, häufig ist der Lack verblasst, vor allem die Erneuerung der Lackierung in Metalflake Gold ist aufwendig und nicht ganz billig. Die Auspuffanlage bedarf ebenfalls der kritischen Betrachtung, Originalteile sind praktisch nicht mehr zu bekommen, Nachbauten sind allerdings inzwischen erhältlich. Generell sollten schrauberisch mäßig Versierte lieber ein frisch revidiertes, teureres Exemplar in Betracht ziehen, da der aufwendig konstruierte Motor eine gewisse Herausforderung darstellt.

Markt

Von den ohnehin wenigen in Deutschland verkauften Exemplaren (1973: 700, 1974: rund 600, einige Rest- exemplare 1975) sind die meisten noch existierenden in festen Liebhaberhänden. Wird doch mal eine TX angeboten, so sind für marode Bastelbuden kaum 1000, für gepflegte Fahrzeuge jedoch durchaus zwischen 3500 und 6000 Euro fällig. Wie so oft lohnt sich auch hier der Blick über die Grenzen hinaus, denn der Bestand an Fahrzeugen hierzulande ist nurmehr zweistellig.