Es gibt keinen besseren Einstieg in das Thema Brough Superior als den Ursprung. Schon der Erstling von George Brough, die ab 1921 produzierte Mark 1, war lang und niedrig, besaß einen großen, potenten Motor, den charakteristischen Satteltank, war auf das Sorgfältigste verarbeitet – kurz, sie hatte alles, was die Marke ebenso rasch wie nachhaltig berühmt gemacht hat. Nur sechs von geschätzt 235 produzierten Exemplaren der Brough Superior Mark 1 blieben erhalten; eine aus der allerersten Serie mit dem „90 bore“-ohv-Motor von JAP und fünf mit einem 980er-Seitenventil-V2 des gleichen Herstellers. Eine solche Maschine aus dem Jahr 1922 ist in dieser Geschichte zu bewundern, ein weiteres Exemplar aus demselben Jahr, allerdings mit Montgomery- statt Druid-Gabel ausgestattet, wird noch bis weit in den Herbst hinein im Rahmen einer Sonderausstellung im Zweiradmuseum Neckarsulm gezeigt.

Mit der Ehrfurcht vor Maschinen tue ich mich schwer. Zu oft überkommt mich der Eindruck, dass wir sie eher unseren Motorrädern und Autos entgegenbringen als unseren Mitmenschen. Tiefen Respekt empfinde ich allerdings schon, wenn ich neben der 93-jährigen Brough Superior Mark 1 stehe. Respekt vor den Erbauern, vor all denen, die es gefahren und damit zu seiner Erhaltung beigetragen haben und nicht zuletzt vor dem gütigen Schicksal, das uns die Maschine in der ursprünglichen Konfiguration überliefert hat. Denn Rahmen-, Getriebe- und Motornummer stimmen mit der erhaltenen „works record card“, der damals angelegten Karteikarte überein, ebenso die wenigen vermerkten Anbauteile wie Druid-Gabel oder Binks-Vergaser.

Kupplung ziehen, erster Gang, tief einatmen

Besonders aufmerksam lausche ich den Instruktionen für den Umgang mit der Brough Superior Mark 1. Benzinhahn öffnen, nur den linken, der rechte ist leicht inkontinent. Tupfer des Binks-Mousetrap-Vergasers betätigen, bis die Schwimmerkammer überläuft, das ist einfach. Dann ein herzhafter Tritt auf den Kickstarter, noch einer, noch einer. Beim vierten springt der betagte Motor mit einem fetten, tiefen Auspuffton an. So, allmählich wird‘s wichtig. Erst einmal einen Pumpenkolben voll Öl in den Motor drücken, das darf ich auch in der Folge keinesfalls vergessen. Dann vorsichtig den Zündverstellhebel in Richtung früh schieben und die Luftklappe öffnen, die dem Vergaser seinen Nicknamen gegeben hat.

Am Gashebel die richtige Leerlaufdrehzahl einstellen, Kupplung ziehen, am Tankschalthebel den ersten Gang einrücken, tief einatmen. Langsam das Gas aufziehen und die Kupplung einrücken, sie fährt. Umgehend schalte ich in den zweiten Gang. Hebelgas schließen, aber nicht ganz, Kupplung ziehen, Griff an den Tankschalthebel und mit Bedacht wieder aufziehen. Der dritte Gang ist zu lang fürs vorsichtige Einrollen, das Tempo auch im zweiten flott genug und der Motor fühlt sich hörbar wohl. Mit beeindruckendem Prasseln trägt mich die Brough Superior Mark 1 durch ein einsames oberschwäbisches Tal. Wiesen, vereinzelte Weiler, hin und wieder strecken alte Bäume ihre Äste über die Straße. Es könnte auch 1922 schon so ausgesehen haben.

Revolte gegen die Druid-Gabel

In der ersten Kurve, die halbwegs wie eine solche aussieht, fällt mir das störrische Einlenkverhalten der Maschine auf. Die Fahrwerksgeometrie wurde offenbar betont auf Geradeauslaufstabilität ausgelegt. In der originalen Zulassungsbescheinigung steht, dass „meine“ Mark 1 ursprünglich als Motorrad mit Seitenwagen registriert war, und ich vermute eine spezielle Gespanngeometrie als Ursache für das Lenkverhalten. Ein ausgewiesener Kenner alter Motorräder zerstreut die Vermutung: „Ach was, die sind alle so.“ Später lese ich in Mick Woolletts Norton-Buch (Norton, The Complete Illustrated History), wie Werksfahrer Graham Walker vor der Tourist Trophy 1923 eine Revolte gegen die Druid-Gabel angezettelt hatte, indem er sie durch eine viel besser funktionierende Webb-Gabel ersetzte. Dies betraf gleichermaßen das Federungsverhalten und die Geometrie der Druid und ist wohl auch der Grund für George Broughs Experimente mit der Montgomery-Gabel, die er ja im selben Jahr in andere Exemplare der Brough Superior Mark 1 einbaute.

Egal, die anfängliche Befremdung weicht einem einsichtigen „Ist eben so“. Ich werde die würdige Lady mit Nachdruck in die Kurven zwingen, da sie es nun einmal so will. Davon abgesehen macht sie es mir wirklich so leicht, wie sie kann. So manifestiert sich der hohe Verarbeitungsstandard. Auf die Fingerspiele mit Gas- und Lufthebel reagiert die Brough Superior Mark 1 prompt, die Zündung bleibt ohnehin auf „spät“, zurückschalten mit Zwischengas klappt sehr geschmeidig und so finden wir zu einem auch nach heutigen Maßstäben soziablen Landstraßentempo. Wie himmelhoch überlegen man sich 1922 mit einem solchen Motorrad gefühlt haben muss, kann ich mir jetzt ansatzweise vorstellen. Dabei läuft der Motor mit viel zu viel Öl, weil ich ihm öfter eine Injektion verpasse, als zu seiner Entstehungszeit empfohlen. Bloß keinen Fresser verursachen.

Brough Superior Mark 1 im Video

Für scharfes Bremsen wurden Motorräder wie die Brough Superior Mark 1 nicht gebaut, das war bei einer Harley-Davidson von 1916 und einer BMW R 32 von 1925, die ich beide gefahren habe, nicht anders. Zwar trug die 1922er-Brough schon eine Halbnaben-Trommelbremse im Vorderrad zusätzlich zur hinteren Speichenringbremse, doch die Idee, Kurven auf den Punkt anzubremsen, war zu dieser Zeit wohl noch nicht einmal unter Rennfahrern verbreitet. Das passt zur Elastizität des Seitenventil-Motors und zur Komplexität seiner Bedienung – Geschwindigkeit wurde mit sanften Gradienten moderiert und nicht etwa radikal auf- oder abgebaut. Man konnte eilen mit der frühen Brough, aber es hatte mit Weile zu geschehen.

Einer der wunderbaren mechanischen Bonniksen-Tachometer, ein Instrument von eindrucksvoller Komplexität, ziert die linke Lenkerseite. Ein massives Zahnradgetriebe im Vorderrad treibt ihn an, und er funktioniert tatsächlich. Er ist nicht leicht zu lesen, doch immerhin habe ich kapiert, dass er nicht ständig die momentane Geschwindigkeit anzeigt, sondern nur alle fünf Sekunden. Auch das passt zum Fahrbetrieb in den 1920er-Jahren, als sich das Tempo während dieses Zeitintervalls nicht so stark änderte wie heute. Übrigens glaube ich nicht, dass nicht beide großen Zeiger gleichermaßen akkurat funktionieren, denn 92 miles per hour, also 148 km/h, bin ich mit der Brough Superior Mark 1 sicher nicht gefahren. 55 Stundenmeilen, also knappe 90 km/h dagegen schon. Aber wahrscheinlich habe ich den Bonniksen nicht in all seiner Raffinesse verstanden.

Brough Superior Mark 1 nicht die teuerste

Es ist auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Art, wie die Brough Superior Mark 1 meinen Geist zwischen ihrer Entstehungszeit und der Gegenwart hin- und herfliegen lässt. Denn trotz ihrer Authentizität kann ich nicht so tun, als würden wir gemeinsam in die 1920er-Jahre zurückreisen. Gelegentlich taucht ein heutiges Auto hinter uns auf und beim Überholen schauen die Fahrer sehr verwundert. Auch lassen sich meine vielfältigen Erfahrungen mit modernen Maschinen ja nicht einfach ausblenden. Aber wie jedes aus der Vergangenheit auf uns gekommene Objekt, erteilt mir die Brough eine überaus lehrreiche Geschichtsstunde und gibt mir Denkanstöße und Hausaufgaben in Mengen.

Eine Frage betrifft ihren Preis und dessen Verhältnis zu dem anderer zeitgenössischer Motorräder. Eng damit verbunden ist die Frage, wer im damaligen Großbritannien sich ein solches Motorrad leisten konnte? Wie ich feststellen musste, sprengt ein seriöser Vergleich von Kaufkraft und Lohnniveau in den 1920ern mit heutigen Verhältnissen den Rahmen dieser Geschichte. Einige Hinweise finden sich jedoch schon. Peter Miller listet in seinem profunden Buch über Brough Superior (Brough Superior, The complete Story) vergleichbare Motorräder auf, und aus diesem Vergleich geht hervor, dass die Mark 1 als ohv-Modell mit einem Preis von 175 Pfund zwar im oberen Bereich angesiedelt, aber keinesfalls die teuerste Maschine war. Die britischen Blackburne und Sunbeam kosteten 180 und 184,3 Pfund, die Harley-Davidson und Indian aus den USA 196 und 186 Pfund. Mit Seitenventilmotor reduzierte sich der Preis der Brough Superior Mark 1 auf 150 Pfund.

Norton-Anzeige zur Finanzierung

Der „Rolls-Royce of motorcycles“, wie die Brough Superior Mark 1 genannt wurde, war also preislich nicht so weit aus der Welt wie die Autos. Andererseits hat Mick Woollett eine im Jahr 1924 72 Pfund teure Norton 16 H, ein schlichtes Motorrad mit 490er-Seitenventil-Einzylinder, mit etwa 20 Wochenlöhnen eines Arbeiters gleichgesetzt, leider ohne seine Quelle zu nennen. Man darf trotzdem davon ausgehen, dass ein Arbeiter wohl mindestens zwei Jahre lang eisern sparen musste, um eine Brough Superior kaufen zu können. Sofern er keine Familie zu ernähren hatte. Sehr viele werden dies nicht geschafft haben, denn nach dem Nachkriegsboom der Jahre 1919/1920 hatte Großbritannien unter hoher Arbeitslosigkeit zu leiden. Ein wichtiger Grund dafür war der Niedergang des Kohlebergbaus, der sich im internationalen Wettbewerb als nicht mehr konkurrenzfähig erwies. Unter dem Eindruck schwindender Nachfrage senkten zwar viele Motorradhersteller ihre Preise, doch die Rückkehr zum Goldstandard im Jahr 1925 und zum alten Wechselkurs von 4,85 Dollar pro Pfund verteuerte britische Waren im Ausland über die Maßen und trug zum weiteren Rückgang der Nachfrage bei. Die links abgebildete Norton-Anzeige zur Finanzierung einer 16 H ist Ausdruck des Problems und überdies reine Bauernfängerei, zumal sie die Summe, die für eine 16 H anzuzahlen war, unterschiedlich angibt – einmal mit 17 Pfund 7 Shilling, dann mit 17 Pfund 17 Shilling. Weder der Preis der Maschine – 1926 bereits auf um die 60 Pfund gesenkt, je nach Ausstattung – noch die Höhe der Monatsraten werden genannt.

Brough Superior Overhead 680 ab 1926

In diesem Umfeld kam Ende 1926 die Brough Superior Overhead 680 auf den Markt. Sie hat eine Vorgeschichte in Gestalt einer 680er mit Seitenventilmotor und dem eigentlich nicht weiter gebauten Fahrwerk der Mark 1, die George Brough 1925 für den Export nach Europa, vor allem nach Österreich produzieren ließ. Wie erwähnt waren Importe aus Großbritannien dort sehr teuer, die Forderung des österreichischen Importeurs nach einer preisgünstigen Maschine also verständlich. Doch ganz überzeugt von dieser Modellpolitik scheint George Brough nicht gewesen zu sein. Aus zwei Gründen, wie ich vermute. Erstens, weil er als Konstrukteur gegen die inferiore Technik rebellierte, die nicht zum „superior“ im Markennamen passte und zweitens, weil er wahrscheinlich erkannt hatte, dass man in wirtschaftlichen Krisenzeiten nur mit ganz billigen oder exklusiv teuren Produkten Erfolg haben kann.

So bekam die Brough Superior Overhead 680 nicht nur einen leistungsstarken, hoch drehenden ohv-Motor von JAP, sondern auch ein vom Spitzenmodell SS 100 abgeleitetes Fahrwerk. Ihr Preis wurde mit „96 Guineas“ für die Variante mit Magnetzündung und „103 Guineas“ für die Ausführung mit elektrischer Beleuchtung und Hupe angegeben. Zunächst hatte ich angenommen, die „Guinea“ seien nur ein Synonym für das Pfund, doch das stimmt nicht. Die Guinea-Goldmünzen waren noch in der Hochzeit der Napoleonischen Kriege aktuell, seit 1813 war die Guinea jedoch nur noch als Rechnungseinheit gebräuchlich. Wenngleich eine mit „aristocratic overtone“, weshalb sie hauptsächlich verwendet wurde, um Preise für Luxusgüter anzugeben. Im Wert liegt sie um fünf Prozent über dem Pfund. Die Guinea-Preise der Overhead 680 klangen also zugleich vornehmer und niedriger als die 100 Pfund, 8 Shilling, beziehungsweise 108 Pfund, 2 Shilling und 6 Pence, die tatsächlich dafür zu entrichten waren. Verkaufspsychologisch sehr raffiniert.

Leicht modifizierte Harley-Gabel

Die Brough Superior Overhead 680 habe ich mir ausgesucht und zeitweilig aus der Brough-Sonderausstellung des Neckarsulmer Zweiradmuseums entführt, weil sie mir besonders gut gefallen hat. Der kleinere, zierliche Motor, die kleineren Räder und der etwas kürzere Radstand geben ihr in meinen Augen einen besonderen Reiz. Wie sich beim Fahren gezeigt hat, passt sie auch viel besser zu meinen Vorstellungen von Dynamik als die großvolumige Brough Superior Mark 1. Wer die beiden im direkten Vergleich bewegt, kann es kaum fassen, welche Fortschritte die Broughs in nur wenigen Jahren gemacht haben.

Nach den Experimenten mit Druid- und Montgomery-Gabeln hatten George Brough und ein Ingenieur namens Harold Karslake im Lauf des Jahres 1925 eine eigene Gabel entwickelt. Sie nahmen sich die Harley-Davidson-Gabel zum Vorbild, modifizierten sie leicht und produzierten sie ab 1926 unter dem Markennamen „Castle“. Die Idee, eine solche Gabel zu verwenden, war George Brough bereits während des Krieges gekommen. Als Entwickler bei einem Flugmotorenwerk beschäftigt, war er von der strengen Benzinrationierung ausgenommen. Dieses Privileg nutzte er voll aus, kaufte systematisch Motorräder, die eben wegen der Benzinrationierung billig zu haben waren, testete sie und verkaufte sie wieder. Über die Harley-Gabel schrieb er später: „Ich war noch keine fünf Meilen gefahren, als mir klar wurde, dass dies die Gabel war für ein schnelles Motorrad.“

Overhead 680 handlicher und präziser

Er hatte recht, das fällt beim Fahrwerk der Brough Superior Overhead 680 sofort auf. Sie fährt viel handlicher als die Mark 1 und trotzdem präziser. Das reizt einen förmlich dazu, sie mit Schwung in die Kurven zu legen, ein Unterfangen, das leider durch die geringe Schräglagenfreiheit gebremst wird. Was dies betrifft, hätte man lieber die größeren 28-Zoll-Räder der SS 100, doch die 26-Zöller tragen sicherlich auch zum guten Handling bei. Dafür gelingt die Bedienung der Overhead 680 ohne lange Eingewöhnung, obwohl Zündverstellung, Dekompressionshebel und Kupplung anders belegt sind als bei der Mark 1 oder in entgegengesetzter Richtung funktionieren. Eine wichtige Rolle dabei spielt der Drehgasgriff, mit dem nicht nur der normale Fahrbetrieb, sondern auch Manöver wie Zurückschalten mit Zwischengas nochmals leichter von der Hand gehen. Die Skeptiker, die in den 1920ern gegen den Drehgriff polemisierten, kann ich nicht verstehen.

Als große Erleichterung empfinde ich auch die mechanische Ölpumpe rechts neben dem Kurbelgehäuse, die gleich so leistungsfähig ausgelegt wurde, dass sie die Handpumpe gänzlich überflüssig gemacht hat. Nicht wenige der damaligen Motorräder brauchten trotz mechanischer Pumpen bei hohen Belastungen zusätzlich von Hand verabreichte Ölinjektionen; diese Inkonsequenz haben George Brough und sein Motorenlieferant JAP bei der 680 vermieden. Man darf nur nicht vergessen, den Ölhahn vorne rechts an der Tankunterseite zu öffnen.

Homogenes Ganzes, statt Teilehaufen

Als der Motor warm gelaufen ist, erobert er mein Herz im Sturm. Naturgemäß drückt er bei niedrigen Drehzahlen nicht mit einem solch fetten Moment wie der 980er, doch zieht er sauber durch. Oben hinaus entwickelt er richtig Feuer und behält dabei stets eine hohe Laufkultur. Später erfahre ich, dass dieses unangestrengte Hochdrehen sein großes Problem wurde. Nicht wenige Fahrer haben ihre 680er-ohv-JAP zerdreht. Das ist diesem Motor mit mir zum Glück nicht widerfahren, obwohl ich einmal der im Prospekt mehr angedeuteten als angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 80 miles per hour, knapp 129 Stundenkilometer, recht nahe gekommen bin.

Apropos Prospekt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Brough Superior Overhead 680, die ich fahren durfte, genau diejenige, die als Prototyp gebaut wurde und für den nebenan gezeigten Prospekt als Fotomodell sowie im Herbst 1926 als Ausstellungsmotorrad diente. Diese Vermutung legt ein Eintrag in die „works record card“ nahe, wo statt einer Tanknummer nur „Show“ steht. Der Gasdrehgriff war extra vermerkt, und zwei kleine Abweichungen zum tatsächlichen Motorrad fallen auf: Das Pedal für die wirkungsvolle Hinterradbremse liegt rechts statt wie angegeben links und statt eines Binks-Vergasers erhielt sie wie spätere Exemplare einen Amal-Doppelschwimmervergaser.

Am Ende des erfüllten Fahrtages hat sich für mich auch ein Widerspruch aufgelöst, den ich bislang im Zusammenhang mit Brough Superior empfunden habe. Wie konnte es sein, dass diese Motorräder, die eigentlich komplett aus zugekauften Komponenten bestehen, einen solchen Ruf genießen? Ich denke, das Geheimnis liegt in der Hingabe ihrer Erbauer. Sie hat aus einem Teilehaufen ein homogenes Ganzes geschaffen und durch sie leben diese Persönlichkeiten in einem toten Gegenstand fort.

Brough Superior Mark 1

Motor:

V2-Viertaktmotor, quer eingebaut, eine zahnradgetriebene, untenliegende Nockenwelle, je zwei stehende Ventile pro Brennraum, über Kipphebel und Stoßstangen betätigt, Bohrung x Hub 85,7 x 85 mm, Hubraum 981 cm³, Leistung 25 PS

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Trockenkupplung, Dreiganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Dreiecksrahmen aus Stahlrohr, Motor mittragend, starre Hinterradführung, reibungsgedämpfte Parallelogrammgabel vorn, Drahtspeichenräder mit Stahlfelgen, Reifen vorn und hinten 26 x 3.00, Halbnaben-Trommelbremse vorn, Speichenringbremse hinten, gefederter Sattel

Maße und Gewichte:

Trockengewicht ca. 130 kg, Tankinhalt 11,4 l

Fahrleistung:

Höchstgeschwindigkeit zirka 130 km/h

Preis:

150 Pfund (1922)

Brough Superior Overhead 680

Motor:

V2-Viertaktmotor, quer eingebaut, zwei zahnradgetriebene, untenliegende Nockenwellen, je zwei Ventile pro Brennraum, über Kipphebel, Stoßstangen und Kipphebel betätigt, Bohrung x Hub 70 x 88 mm, Hubraum 674 cm³, Leistung 25 PS

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Trockenkupplung, Dreiganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Stahlrohrrahmen mit doppelten Unterzügen, starre Hinterradführung, vorn geschobene Kurzschwinge, reibungsgedämpft, Drahtspeichenräder mit Stahlfelgen, Reifen vorn und hinten 26 x 3,25, Trommelbremsen vorn und hinten, Ø 203 mm, gefederter Sattel

Maße und Gewichte:

Radstand 1422 mm, Trockengewicht ca. 130 kg, Tankinhalt 11,4 l

Fahrleistung:

Höchstgeschwindigkeit zirka 130 km/h

Preis:

100 Pfund 8 Shilling, mit elektrischer Beleuchtung

108 Pfund 2 Shilling 6 Pence (1926)

Historie Brough Superior

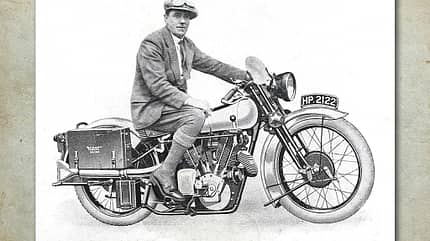

George Brough

Bereits George Broughs Vater William war ein namhafter Motorradhersteller. Seit 1914/15 produzierte er ausschließlich Maschinen mit längs eingebauten Boxermotoren, weil deren Laufkultur ihn begeisterte. Nach dem Ersten Weltkrieg wollte George seinen Vater zur Entwicklung eines hochwertigen V2-Motorrads bewegen. Für seine Firma lehnte William Brough dieses Projekt ab, half seinem Sohn aber, es in eigener Regie zu verwirklichen. Er verhinderte nicht einmal den bei einer Kneipenflachserei gefundenen Namen für die neue Marke: Brough Superior - die bessere Brough. Ende September 1920 wurde in „The Motor Cycle“ die Produktion der neuen Motorräder angekündigt, am 23. Dezember in derselben Zeitschrift die „Mark 1“ im Detail präsentiert. Durch ihre hochwertige Verarbeitung, den Satteltank und den für ein Solomotorrad ungewöhnlich starken 980er-JAP-Motor wurde sie eine Sensation. Binnen kurzem erhielt George Brough 20 Vorbestellungen mitsamt Anzahlung. Eine Legende war geboren.

Colonel T.E Lawrence

1923 zog sich der im Ersten Weltkrieg berühmt gewordene „Lawrence of Arabia“ aus der Nahostpolitik zurück und tat fortan unter dem Namen T. E. Shaw als einfacher Soldat bei der Royal Air Force Dienst. Seitdem fuhr er auch fast zwanghaft Motorrad, oft mehrere hundert Meilen am Tag. In der Erzählung „The Road“ (The Mint, Teil 3, Kapitel 16) schildert er, wie seine “überschießenden Emotionen“ auf der Straße ihren Ausdruck fanden. „Solange die Straßen blau asphaltiert und gerade, nicht von Hecken gesäumt und leer und trocken waren, solange war ich reich.“ In Briefen an George Brough lobte Lawrence dessen Motorräder und kaufte nacheinander sieben Brough Superior, die er alle George nannte und durchnummerierte. Mit George VII, einer SS 100, stürzte er im Mai 1935, als er bei hoher Geschwindigkeit zwei Fahrradfahrern auswich und starb kurz darauf an schweren Kopfverletzungen.

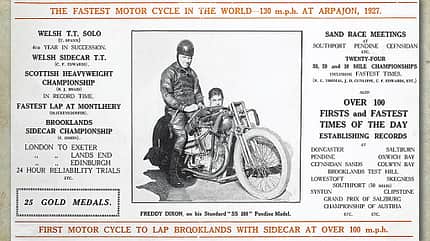

Rennerfolge

Als er mit dem Bau von Motorrädern begann, war George Brough kein Unbekannter mehr. Auf den Motorrädern seines Vaters hatte er seit 1906 an Zuverlässigkeitsfahrten teilgenommen und unter anderem ab 1910 dreimal in Folge den London-Edinburgh-London-Trial gewonnen. Über den Werbewert solcher Erfolge wusste er also bestens Bescheid und nutzte ihn geschickt zur Vermarktung seiner Brough Superior. In den tempoberauschten 1920er-Jahren entwickelten auch Geschwindigkeitsrekorde einen hohen Werbewert und so nahmen Broughs teil an der allgemeinen Rekordjagd. Die im oben abgebildeten Prospekt beworbenen 130 miles per hour entsprechen 209,21 km/h.