Kopieren gehört zum Geschäft in der Klassikszene. Und so wunderte es mich nicht, als ich bei einer gemütlichen Allgäu-Tour über die schwarze BMW stolperte. Mitten in der schönsten Kurvensause fällt mein Blick auf eine kleine Werkstatt in Ratzenried bei Wangen. Vollbremsung, 180-Grad-Wende, die Nase am Schaufenster plattgedrückt, bewundere ich das Objekt der Begierde. Aha, noch 'ne Replika der Kaczor-BMW. Hmm, aber irgendwas ist hier anders.

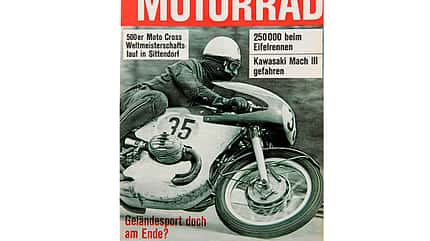

Auch wenn das Kunstwerk blitzsauber aufgebaut ist und nicht in allen Details der Zeit um 1969 entspricht, hatte der Restaurator offensichtlich auch viele Teile verbaut, die man heute so nicht mehr anfertigt. Nein, diese Fußrasten, Haltestreben, Verkleidung und Schweißkonstruktionen waren eindeutig original. Klingeln, klopfen, rufen. Niemand da. Schade. Wir kommen wieder, garantiert. Ein paar Wochen später rollt die MOTORRAD Classic-Abordnung in den Hof und packt das schwarze Goldstück ein. Diese BMW muss ins Fotostudio. Natürlich gab es in den 1960er-Jahren noch andere, fein gemachte 500er-BMW-Rennmaschinen. Viele davon basierten auf den käuflichen RS-Modellen mit Königswellenmotoren, doch die extrem reduzierte Konstruktion des damaligen BMW-Testfahrers Ferdinand Kaczor machte aus der massigen Boxer-BMW ein unglaublich schlankes, zierliches Motorrad.

Kaczors Motoren brillant zurechtgemacht

Es waren für die Motorradrennfahrer keine einfachen Zeiten damals. Wer schnell sein wollte, musste nicht nur gewaltig am Gas drehen, sondern dazu auch noch ein cleverer Maschinist sein. 500er-Rennmotorräder von der Stange gab es zwar jede Menge, angefangen von AJS über Norton bis Velocette. Doch die kapriziösen Motoren auf Trab zu halten erforderte einen Mechaniker, der den Tücken der Technik mit Geschick und der hohen Kunst der Improvisation zu Leibe rücken konnte. Dass die BMW-Riege den schnellen Production Racern überhaupt die Stirn bieten konnte, grenzte an ein Wunder. Von Haus aus mit schwerem Kardanantrieb und ohv-Ventilsteuerung eher auf den Alltag und die große Reise zugeschnitten, kämpften die BMW-Treiber der Soloklassen mit jeder Menge Problemen. Um so erstaunlicher, dass Ferdinand Kaczor auf dem Höhepunkt seiner Karriere beim WM-Lauf in Hockenheim 1969 mit dem 11. Gesamtrang als zweitbester deutscher Fahrer hinter Karl Hoppe auf der Vierzylinder-URS die Ziellinie kreuzte.

Ausgerechnet in Hockenheim, wo es damals von der Nordkurve bis zur Ostkurve über fast drei Kilometer nur eine Stellung gab: Vollgas. Für viele Einzylinder-Rennmotoren damals der thermische Kollaps, mischten die quadratisch ausgelegten Boxermotoren auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke mit ihren weit ausladenden, direkt im Luftstrom liegenden Zylindern und rund 55 PS gewaltig mit. Sicherlich ein Vorteil dabei: die geringe Bauhöhe der gesamten Rennmaschine. Doch bei Ferdinand Kaczor kamen noch sein Talent und ein fabelhaftes Fahrwerk hinzu. So schwärmte der legendäre MOTORRAD-Redakteur Ernst „Klacks“ Leverkus in geradezu euphorischen Lobeshymnen über den schnellen Bayer. Mit seinen handgestoppten „Sektionszeiten“ im Motodrom-Infield attestierte er dem BMW-Testfahrer die zweitbeste Zeit, nur 1/10 Sekunde langsamer als Giacomo Agostini auf der Dreizylinder-MV Agusta.

Eventuell liegt das Geheimnis des von allen BMW-Kennern hochgelobten Kaczor-Rahmens in der schlichten Tatsache, dass der pfiffige Tüftler entgegen dem damals weit verbreiteten und massenhaft kopierten „Federbett-Prinzip“ seinen Rahmen im Lenkkopfbereich ungewöhnlich steif anlegte. So stützt sich der Lenkkopf über zwei lange Streben nach hinten ab, zudem unterbindet ein Querrohr unterhalb des Steuerkopfes das Aufweiten der Rahmenrohre beim Bremsen.

Zurück zur eingangs gestellten Frage: Ist dieses Motorrad das Original oder eine Kopie? Besitzer und Restaurator Herbert Gletter ist sich nach gründlichen Recherchen und Vergleichen sicher, dass die Basis seiner bildschönen BMW mitsamt Motor tatsächlich von Ferdinand Kaczor angefertigt wurde. Er muss es wissen, schließlich stellt der BMW-Spezialist für Kunden ja selbst Kopien des legendären BMW-Renners auf die Räder.

Rückblick Ferdinand Kaczor

Egal, welcher Zeitzeuge von „Ferdi“ erzählt, alle schwärmen von seiner genialen technischen Fertigkeit. „Der Ferdi hat sogar seine Nockenwellen von Hand an der Schleifmaschine bearbeitet“, ist Helmut Dähne noch heute schwer beeindruckt. Auch seine Fahrtechnik war damals einmalig und hat den Sohn einer Flüchtlingsfamilie zusammen mit seinem Spezl Rupert Bauer zu den schnellsten „Jungen“ gemacht. Vom kleinen Zweitakt-Motorrad auf eine BMW R 50 umgestiegen, landete der gelernte Schlosser im BMW-Fahrversuch, wo er im September 1969 den Rundenrekord auf der Nordschleife von John Surtees/MV Agusta unterbieten konnte. Die Nachteile seiner 500er- Boxer-BMW machte der stille und zurückhaltende Kaczor auf schwierigen, aber auch brandgefährlichen Strecken mehr als wett. Ob Nürburgring-Nordschleife oder am Schauinsland, Kaczor war meist ganz vorne mit dabei. Am 20. Juni 1970 verunglückte der damals 29-jährige Ferdinand Kaczor beim Training im österreichischen Ziersdorf tödlich.

Porträt Herbert Gletter

Einfach zu finden ist das Boxer-Paradies nicht. Schon deshalb, weil Ratzenried – „ab vom Schuss“, aber mit bester Aussicht auf die bayerischen Alpen gelegen – nur über verwinkelte Sträßchen zu erreichen ist. Wer sich zu dem zur Gemeinde Argenbühl gehörenden Örtchen durchgeschlagen hat, hält sich in Richtung Eglofs und biegt am Ortsende rechts ab zu „GLETTER Motorradtechnik“. Dort tüftelt und konstruiert der Allgäuer BMW-Spezialist Herbert Gletter an allen möglichen Teilen für die Zweiventiler-Generationen. Als Bub verdiente er sich beim Dorfmechaniker ein paar Mark, absolvierte eine Kfz-Mechaniker-Lehre und landete dann ein paar Kilometer weiter bei Geländesport-Legende Herbert Schek in Wangen.

Nach zwei lehrreichen Jahren wechselte Herbert Gletter in die Maschinenbausparte, legte die Meisterprüfung ab und kann heute auf eine grundsolide Ausbildung und viel Erfahrung zurückgreifen. Denn das, was Herbert Gletter an Umbau- und Optimierungsteilen anbietet, ist mit einem halblebigen technischen Wissen nicht zu machen. Bestes Beispiel: die Verlängerung der Schwingen für die einarmigen Boxermodelle. Auch das Einschweißen seiner Rahmenverstärkungen für die GS-Enduros verlangt anschließend nach einem exakt auf der Rahmenlehre ausgerichteten Chassis. Spezialisiert auf die Offroad-Boxer, kann man sich bei Herbert Gletter natürlich auch eine ganz klassische Geländesport-BMW im Stil von Herbert Schek zusammenstellen und aufbauen lassen. Motto: Hauptsache BMW, egal ob Klassik-Renner oder GS-Boxer.

Wer seine GS für die große Tour rüsten möchte, wird mit Sicherheit in Ratzenried fündig. Riesige Tanks, verstärkte Rahmenhecks aus VA-Stahl, mächtige Upside-down-Gabeln mit ellenlangen Federwegen – Herbert Gletter hilft seiner Kundschaft auch durch die Wüste.

Selbst scheinbar unmögliche Dinge werden möglich

Für die Freunde des klassischen Renn-Boxers entstehen in der feinen Werkstatt auch die Replika-Rahmen nach der Konstruktion von Ferdinand Kaczor, bei denen auf Wunsch sogar ein verschraubter Rahmenunterzug mit passgenauen Prismenführungen eine einfache Motormontage erlaubt. Selbst seltene Einzelstücke wie die blitzsauber gefertigte Schwingen-Gabel für eine der legendären Königswellen-RS 54 konstruiert und baut man in Ratzenried auf Wunsch. Natürlich werden alle Rahmen oder Schwingenkonstruktionen sauber WIG-verschweißt und anschließend ausgerichtet.

Neben den Schweißkonstruktionen kann man seinen Boxer auch mit einem ganzen Sortiment an Gletter-Frästeilen aufpeppen. Von den stabilen Lenkerklemmböcken bis zur filigranen Führung der Bremsleitung ist im Allgäuer Spezialbetrieb alles im Angebot. Und wenn nicht? Kein Problem. Herbert Gletter tüftelt für seine Kunden auch ganz individuelle technische Lösungen zu bezahlbaren Preisen aus. Durch den umfangreichen Maschinenpark und Kontakte zu Spezialbetrieben in der Umgebung werden selbst scheinbar unmögliche Dinge möglich. Noch heute wundert sich der Autor, wie Herbert Gletter die Kardanwelle seiner BMW R 80 G/S um satte 50 Millimeter verlängern konnte. Einfach ein Stück anschweißen? Bei gerademal 20 Millimeter Wellendurchmesser – das bricht. Aber wie dann, bitteschön? Herbert Gletter zuckt schmunzelnd mit den Schultern. Auch sein Kleinbetrieb kennt sie eben, die großen technischen Geheimnisse.