Scheiße, die Kiste springt ums Verrecken nicht an. Fünf, zehn, fünfzehn Schritte, ein Zylinder meckert los, der zweite lässt sich Zeit, ruckelt, spotzt – dann geht die Post ab. Leider zu spät. Die JuPo-Meute der 500er verschwindet schon in den Nebelschwaden aus Castrol R 40 und Super verbleit. Ich gebe der Suzuki TR 500 die Sporen, fahre mir die Seele aus dem Leib und bin nach ein paar Runden wieder dabei. Das könnte doch noch was werden mit Punkten. Äh, aber was ist das? Blechernes Scheppern von links, der Streckenposten wedelt aufgeregt mit den Armen – Auspuffhalterung abgerissen. Die Blechbirne schlackert funkensprühend über den rauen Asphalt des Augsburger Flugplatzes. Ich lehne die Suzi fluchend an die Strohballen am Ende der langen Zielgeraden. Helm runter, Haare raufen. Noch zehn Runden beim letzten JuPo-Lauf 1975, und ich muss auf dem Logenplatz zuschauen!

Aber holla, da gibt es was zu gucken. Und vor allem zu hören. Flach liegend pfeffern Johannes Klement mit seiner Kawasaki H1-R und Norbert Schüller auf der Vierzylinder-König auf die 180-Grad-Kehre zu. Es staubt und plärrt, die schrillen Zweitakter – damals noch ohne Schalldämpfer – zerfetzen dir schier das Trommelfell. Einfach brutal, wie diese Kisten früher marschiert sind. Echt zum Fürchten. Da ist nix zu machen mit der lahmen Suzuki. Noch bevor der Lumpensammler meine TR 500 aufgeladen hat, steht fest: Entweder kommt so eine H1-R ins Haus. Oder – noch besser – eine Hüttlin-Kawasaki H1 500. Denn die soll, so die Gerüchte im Fahrerlager, sogar noch besser rennen als Kawas Production Racer. Gut, für mich reichte es aus finanziellen Gründen weder zu einer H1-R noch zu einer Hüttlin-Kawa, sondern „nur“ zu einer gebrauchten Yamaha TZ 350 A.

Ludwig Pfaff weiß alles über die H1 und H1-R

40 Jahre später wabert der Mythos Hüttlin wieder durch die Luft. Irgendjemand kennt jemanden, der einen Bekannten hat, bei dem so eine Hüttlin-Kawasaki H1 500 im Schuppen stehen soll. Nix Genaues weiß man nicht, aber spannend wäre so ein rares Exemplar schon. „Ruf den Ludwig Pfaff an, der weiß alles über die H1 und H1-R, der kennt auch den Hüttlin“, rät mir Ex-Classic-Chef Waldemar Schwarz. Er hatte wieder mal recht.

Die Geschichte kommt ins Rollen, und im Spätsommer bugsieren Ewald Hüttlin und sein Sohn das renovierte Stück aus dem Transporter. Fotofahrten auf dem Flugplatz in Neuhausen ob Eck. Fahrend, stehend von links und rechts, ohne Verkleidung, mit Konstrukteur, im Detail, das ganze Programm eben. Nicht nur wegen der Fotos, sondern wegen – ja, nennen wir es so – der journalistischen Glaubwürdigkeit. Geschichten kann man ebenso aus dem Archiv machen. Aber Geschichten mit alten Motorrädern, die fahren, die man anschieben muss, die zuerst nur auf zwei von drei Zylindern laufen, weil der Schwimmer hängt oder die Kerze nass ist, die sind einfach echter. Und ehrlicher. Weil sie uns wieder zurückversetzen in die Zeit Anfang der 70er-Jahre, als unsere Rennmaschinen immer eine Macke hatten. Die nicht anlaufen wollten oder klemmten, mit dem abgerissenen Auspuff funkten oder mit gebrochenem Schalthebel strandeten oder...

Keine große Auswahl für den Durchschnittsverdiener

Klar, damals gab‘s vor allem in der großen 500er-Klasse für den Durchschnittsverdiener keine große Auswahl. An eine rennfertige Linto, König oder H1-R war ohne reichen Onkel aus Amerika nicht zu denken. Gut 11.000 Mark verlangte Kawasaki-Importeur Detlev Louis Anfang der 70er-Jahre für eine H1-R. Da hätte selbst mein ganzes Jahres-Bruttogehalt als Motorradmechaniker nicht ausgereicht. Also bastelte man sich eben aus einer Honda CB 450, einer BMW R 50 oder Suzuki T 500 sein eigenes Rennmotorrad zurecht.

Mit allen Macken und Fehlern, die sich kaum vermeiden lassen, wenn 20-jährige Jungspunde zum Schweißbrenner greifen. Aus heutiger Sicht umso erstaunlicher, dass die Eigenkonstruktionen immerhin so prächtig funktionierten, dass man damit um Pokale und Punkte, manchmal sogar aufs Podium fahren konnte! Allerdings waren Ausfälle fast genauso häufig wie Zielankünfte. Weil vielleicht wieder ein Drei-Millimeter-Alublech den Auspuff nicht halten konnte ... Doch diese Tragödien haben wir längst hinter uns gelassen. Und damit Zeit genug, die Hüttlin-Kawasaki H1 500 in aller Ruhe zu zerpflücken.

Fahrer, Handwerker und Konstrukteur in Personalunion

Jetzt, 40 Jahre später, dürfen wir ungeniert Ewald Hüttlins Geheimnisse lüften, Steuerzeiten vermessen und Kanalformen sowie -Abwicklungen ausspionieren. Was früher unter Putzlappen und Planen im Fahrerlager versteckt wurde, ist heute technisches Allgemeingut – aber noch immer genauso spannend wie damals.

Die Idee zu einer eigenen Rennmaschine war aus der Not heraus geboren. Mit etlichen Siegen auf einer Honda CB 77 räumte Ewald Hüttlin 1966 den Junioren-Pokal ab, stand danach mit seiner internationalen Lizenz aber ziemlich im Abseits. Mit der fast serienmäßigen Honda war im semi-professionellen A-Lizenz-Lager nichts zu holen. Nach einem an der Qualifikationshürde gescheiterten Startversuch beim 1967er-WM-Lauf in Hockenheim war bei Ewald Hüttlin vorerst die Lauft raus. Doch die höchst engagierte und mit dem Rennbazillus infizierte Freiburger Rennszene griff dem leidenschaftlichen Techniker und Konstrukteur unter die Arme.

1970 zweiter Platz in der Konstrukteurswertung der 500er-WM

Nach etlichen Versuchen mit einem von Fritz Kläger erstandenen Horex-Motor im Eigenbau-Fahrwerk steckte Ewald Hüttlin einen Kawasaki H1-Drilling in sein modifiziertes Chassis. Und staunte nicht schlecht, wie rasant diese Kombination um die Rennstrecke sauste. Das Potenzial des schrillen Dreizylinders hatten ja bereits andere aufgezeigt. 1970 holte Kawasaki hinter MV Agusta den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung der 500er-WM, 1971 sicherte sich Dave Simmonds den vierten Rang der Fahrerwertung. Auf nationaler Ebene mischte der verwegene Rolf Rott aus Duisburg mit seiner leicht modifizierten H1-Serienmaschine gewaltig vorne mit.

Die heftigen Vibrationen des Drillings zermürbten allerdings das filigrane Rohrgebilde der Hüttlin-Konstruktion in Windeseile. Gegen die lästigen Rahmenbrüche und -risse half nur der Wechsel vom hoch legierten Fliegerwerkstoff zu einem simplen, zähen ST 35-Präzisionsstahlrohr. Schließlich spielt die geringere Bruchfestigkeit bei einer klugen Rennrahmenkonstruktion so gut wie keine Rolle. Eine gute Schweißbarkeit und die höhere Vibrationsbeständigkeit hingegen schon.

Angelehnt an die neutrale Fahrwerksgeometrie der Honda CB 77 gefällt die konsequent gebaute Hüttlin-Kawasaki H1 500 auch heute noch mit der für einen H1-Dreizylinder schlanken und kompakten Linienführung. Die beim Serienmotor ausladenden Führungen der Auspuffkrümmer gingen Ewald Hüttlin ganz gewaltig gegen den Strich. In letzter Konsequenz verbaute er bei seinen Rennmotoren deshalb nur noch mittlere Zylinder. Die schmäleren Kühlrippen reduzierten zum einen die Stirnfläche, zum anderen konnte der Konstrukteur den Auslasstrakt so raffiniert umgestalten, dass die äußeren Krümmer innen zwischen den Rahmenrohren hindurchpassten.

Durch den im Eigenbau-Fahrwerk weit oben platzierten Motor fand sich somit Platz genug, um die drei Auspuffbirnen kompakt für eine großzügige Schräglagenfreiheit zu verlegen. Was nichts daran änderte, dass die H1 mit ihrem 55 Zentimeter breiten Kurbelwellengehäuse (Modell 1969 mit Kontaktzündung) einen Verkleidungsbauch wie eine hochschwangere Zwillingsmutter vor sich herschob. Der ganz einfach dem Bauprinzip anzulasten ist: Auf die Kurbelwelle wurden links und rechts nämlich auch noch Lichtmaschine, Zündung und der Ölpumpenantrieb aufgestöpselt. Hätte man sich im eigenen Haus umgesehen, wären die Kawasaki-Techniker über die geniale Lösung der 250er/350er-Drehschiebermotoren gestolpert, die ihre Lichtmaschine huckepack hinter der Zylinderbank tragen (siehe MOTORRAD Classic 2/2014).

Maximale Leistung von 80 PS konnte sich sehen lassen

Natürlich hatte sich der gelernte Feinmechaniker auch diesen wunden Punkt vorgeknöpft und mit der rechtsseitigen Trockenkupplung (ohne Ölpumpe) sowie einer schlankeren Kröber-Zündanlage auf dem linken Kurbelwellenstumpf die Stirnfläche seiner Rennmaschinen gegenüber dem H1-R/A-Production Racer um ein paar Zentimeter verringert. Beim Hochparterre des Motors ging der badische Tüftler ebenfalls eigene Wege. Als Basis dienten die Serienzylinder der H1, deren Kanäle er so nacharbeitete, dass die Steuerzeiten etwas kürzer ausfielen als beim Kawa-Rennmotor.

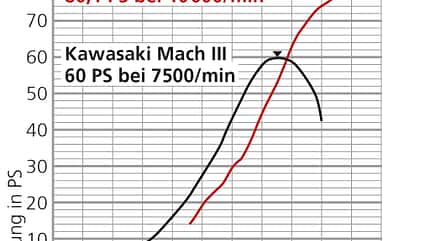

„Der Dreizylinder mit seinen 59 Millimetern Hub dreht mit 11.000 Touren zu hoch, das bringt außer kapitalen Motorschäden gar nichts“, erklärt Ewald Hüttlin sein Konzept. Dessen maximale Leistung von 80 PS konnte sich sehen lassen, zumal hier die Höchstdrehzahl fast 1000/min früher erreicht wird. Wie das möglich ist, zeigen wir im Detail auf der Seite "Feinschliff im Detail". Dort haben wir je eine Zylinderabwicklung von der H1-R/A und der Hüttlin-Variante erstellt. Für einen anschaulichen Vergleich wurden beide Grafiken übereinander gelegt.

Zeit der schnellen Dreizylinder-Kawas Mitte der 70er abgelaufen

Wie schnell die Eigenbau-Kawasaki tatsächlich war, belegen die vielen hervorragenden Platzierungen der Hüttlin-Fahrer. Allen voran der talentierte und wagemutige Helge Gramm. Wir zitieren hierzu aus MOTORRAD 20/1971: „...denn der zweitplatzierte Bertholdt konnte sich dem Ansturm des jungen, erst sein zweites Rennen fahrenden Helge Gramm (auf einer von Hüttlin getunten Kawasaki) nicht widersetzen. Dieser kam nun ziemlich dicht an den führenden Florin heran, ...der nun die König nochmals voll laufen lassen musste.“ Die von den MOTORRAD-Redakteuren immer wieder herausgehobenen Erfolge des Gespanns Hüttlin-Kawasaki/Helge Gramm sind um so höher zu bewerten, wenn man sich die Namen im damaligen 500er-Junioren-Pokal nochmals vergegenwärtigt. Denn dort tummelten sich Reinhard Hiller, Kurt Harald Florin, Kim Newcombe, Peter Stocksiefen, Manfred van Gülich oder Helmut Dähne. Um nur einige aufzuzählen, die sich später auch international oder gar in der WM souverän geschlagen haben.

Doch die Zeit der schnellen Dreizylinder-Kawas war Mitte der 70er-Jahre abgelaufen. Yamaha rüstete mit der TZ 500 gewaltig auf, und Suzuki schlug mit der RG 500 einen Nagel ein, dem selbst die zum Schluss wassergekühlte Variante der H1-R nicht mehr gewachsen war. Sogar fein zurechtgemachte Yamaha TZ 354-Zweizylinder machten den giftigen Kawasakis auf engen Strecken Beine. Umso schöner, wenn man heute eine der bildhübschen luftgekühlten Kawasaki-Rennmaschinen von Ewald Hüttlin fein restauriert und einsatzbereit zu Gesicht bekommt. Vom Ohrenschmaus ganz zu schweigen.

Technische Daten Hüttlin-Kawasaki H1 500

Hüttlin-Kawasaki H1 500

Motor: Luftgekühlter Dreizylinder-Zweitaktmotor, schlitzgesteuert. Bohrung x Hub 60 x 59 mm, Hubraum 498 cm³, Verdichtung 7,5:1 (von der Auslassoberkante gemessen), drei 29er-Mikuni-Rundschiebervergaser, Mischungsschmierung 1:25 (ohne zusätzliche Ölpumpe), Kurbelwelle in Wälzlagern gelagert, Labyrinth-Dichtringe aus Kunststoff

Kraftübertragung: Geradeverzahnter Primärantrieb, Mehrscheiben-Trockenkupplung, Fünfganggetriebe, mit längerem ersten Gang und langem Schaft für die Trockenkupplung, Schaltklauen von sechs auf drei reduziert, Schaltwalze mit Arretiersystem gegen das „Überschalten“ der nächsten Gänge.

Fahrwerk: Doppelschleifenrahmen aus nahtlosem ST 35-Präzisionsstahlrohr, Zweiarm-Vierkantrohrschwinge mit Exzenteraufnahme, modifizierte Betor-Telegabel vorn, Koni-Federbeine hinten, Federweg vorn/hinten 95/80 mm, Bremse vorn: Kawasaki oder andere, Bremse hinten: Kawasaki oder andere. Bereifung vorn 2.75-18, hinten 3.50-18

Maße und Gewichte: Lenkkopfwinkel 63 Grad, Nachlauf 95 mm, Radstand 1380 mm, Leergewicht zirka 115 kg, Tankinhalt 20 Liter

Hersteller: Ewald Hüttlin, 68740 Fessenheim/Frankreich

Feinschliff im Detail

Höchstleistung ist nicht alles. Durchhalten sollten die kapriziösen Renner der 70er-Jahre nach Möglichkeit auch. Deshalb ging Ewald Hüttlin bei seinen Motoren eben nicht aufs Ganze.

Wie so oft im Leben bringen auch im Rennsport nicht die Extreme den Erfolg, sondern der beste Kompromiss. Getreu dieser Erkenntnis schnitzte Ewald Hüttlin seine Rennmotoren zurecht. Als Basis verwendete er die Zylinder der H1-Serienmaschine und fräste die Kanäle nur so weit auf, dass die Steuerzeiten einen Tick unter denen des Production Racers lagen. Mit dem Ergebniss, dass der Hüttlin-Rennmotor weniger hoch dreht, aber unten und in der Mitte besser zu fahren ist. Schnorcheln die H1-R- Motoren ihr Gemisch durch 35er-Mikunis, begnügen sich Hüttlins aufgedrehte Serien-Vergaser mit einem 29er-Querschnitt.

Bei den Überströmkanälen griff er dagegen in die Trickkiste, bohrte von außen seitlich in die Zylinderwand, um den kleinen Überströmkanälen mit der Fräsmaschine den richtigen Winkel zu geben. Dieser führt die einströmenden Frischgase flach an die Zylinderwand, an der sie die Strömung der Hauptkanäle aufrichtet und zum Brennraum leitet. Die Bohrungen wurden danach mit Alustopfen wieder verschlossen. Der Versuch, Fahrbahrkeit und Drehmomentverlauf durch Einlassmembrane zu verbessern, scheiterte jedoch an den zu kleinen und schwerfällig arbeitenden Stahl-Membranzungen der Yamaha RD-Modelle.

Bei der Kurbelwelle ersetzte Hüttlin die kontaktlosen Alu-Labyrinth-Dichtungen durch solche aus Kunststoff, weil diese bei Berührung mit Staub oder Metall nicht fressen und verschleißen. Außerdem fräste er für eine schnellere Schaltbarkeit an den Getrieberädern jede zweite der sechs Schaltklauen ab. Dadurch finden die Gänge leichter ihren Platz, es kommt fast nicht mehr zum Hakeln, da kaum noch Klaue auf Klaue steht. Nachteil: Die Lastwechselschläge werden durch den größeren freien Verdrehwinkel im Antrieb verstärkt.

Am Auslasstrakt setzte Ewald Hüttlin die Serienstutzen weit zurück und tauschte sie gegen verschraubte und gekröpfte Stahlstutzen. Der Vorteil: Die Hitze wird vom Auslasstrakt besser abgeleitet, zudem passen die Krümmer nun innen zwischen den Rahmenrohren hindurch.