Kette oder Kardan? Im Gegensatz zu heute hatten Motorradfahrer vor rund 30 Jahren tatsächlich die Qual der Wahl in der Mittelklasse. Neben den Kardan-Traditionalisten BMW und Moto Guzzi entdeckten Anfang der 80er-Jahre nämlich auch die Japaner die Vorzüge der wartungsarmen Dauerwelle. Vorreiter war Honda mit der CX 500, die bereits seit 1978 auf der Erfolgswelle schwamm.

In der Folge rollte eine wahre Flut neuer Kardan-Motorräder aus Japan nach Europa. Alleine Honda führte 1983 mit CX500, CX 500/650 E, VT 500 E und der CBX 650 E fünf klassische, unverkleidete Kardan-Tourer mit 50 PS im Programm. Großer Beliebtheit erfreuten sich ebenso Yamaha XJ 650 und Kawasaki GT 550, während die einst geschmähte Suzuki GS 650 G Katana erst in den letzten Jahren ihre Rehabilitation als gesuchtes Liebhaberstück erfuhr. Ein Trend, der sich mangels aktueller Alternativen bei einigen der folgenden Kardan-Bikes abzeichnet.

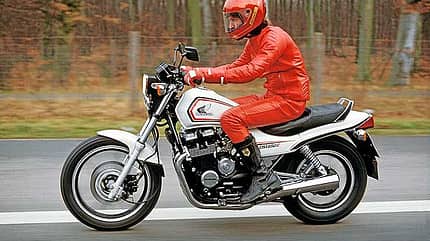

Honda CX 500 (1978 - 1983)

Preis 1978: 5620 Mark

Ihr pummeliges Design, die glatten Zylinder mit den merkwürdig verdrehten Köpfen oder die gewöhnungsbedürftige Lampenmaske entsprachen nie dem gängigen Schönheitsideal. Dennoch wurde die Honda CX 500 ein Riesenerfolg. Speziell Tourenfahrer ließen sich vom hohen Komfort und der wartungsfreundlichen Technik überzeugen, die überdies mit einer bemerkenswerten Standfestigkeit aufwartete. Davon profitierten auch die anderen Mitglieder der CX-Familie, die mit 500 oder 650 cm³ als Chopper, GL-Tourer und den gefälliger gestylten E-Modellen bis 1987 angeboten wurden.

Technik

Typisch Honda: Der 80-Grad-V2 wies einige technische Finessen auf, die beim Erscheinen der CX fast schon revolutionär wirkten. Auffällig waren vor allem die um 22 Grad nach innen gedrehten Zylinderköpfe, die so selbst Langbeinigen genügend Spielraum ließen. Um das Rückdrehmoment der längs liegenden Kurbelwelle zu eliminieren, rotiert die zahnradgetriebene Kupplung in die entgegengesetzte Richtung. Ebenfalls ungewöhnlich: die hohe Verdichtung von 10:1 und der wartungsfreundliche Ventiltrieb über Stoßstangen. Dank über dem Kurbeltrieb liegender Nockenwelle fielen diese sehr kurz und leicht aus - gut für hohe Drehzahlen bis über 10000 Touren. Der aufgrund der Wasserkühlung ohne Kühlrippen auskommende, glattflächige Motor baut zudem relativ kompakt und übernimmt im Rahmen eine mittragende Funktion.

Checkpunkte

Anfänglich gab es öfter Ärger mit unzuverlässigen Steuerkettenspannern (Bruchgefahr), denen Honda erst zum Modelljahr 1982 mit einem verstärkten Bauteil begegnete. Rasselnde Geräusche des laufruhigen Triebwerks sind daher immer ein Grund zur Vorsicht. Der Spanner kostet zwar nicht die Welt, aber zum Wechsel muss der Motor raus. Ähnlich aufwändig: Die Reparatur einer leckenden Wasserpumpe, einem durchaus bekannten CX-Problem. Ansonsten jedoch gibt es keine konstruktiven Schwächen, weshalb man sich bei der Besichtigung vor allem auf die bei allen Youngtimern obligatorischen Checkpunkte (Lager, Bremsen, Rost) konzentrieren kann.

Markt

Alle CX-Varianten zusammengerechnet, hat Honda über 48000 Stück verkauft. Gute Chancen haben Kaufinteressenten beim noch immer weit verbreiteten 500er-Ur-Modell und dessen Chopper-Schwester. Ordentliche Gebrauchsmaschinen mit Laufleistungen bis 60000 Kilometer gibt es ab zirka 600 Euro aufwärts. Deutlich mehr muss man für ein gepflegtes Exemplar im Originalzustand mit nachvollziehbarer Historie und Laufleistungen unter 30000 Kilometer anlegen. Die zählen längst zu Liebhaberstücken, die mitunter das Preisniveau ehemaliger Neufahrzeuge erreichen. Wesentlich günstiger werden dagegen die 27-PS-Versionen gehandelt. Grund: Die Entdrosselung (andere Krümmer und Vergaser) macht wegen der hohen Kosten keinen Sinn.

Spezialisten

CX-Teile und Zubehör

www.cx500-shop.de

Clubs/Foren

www.cx500-online.de

www.guellepumpe.de

www.cx-freunde.de

www.cx-gl.org.uk

Daten (CX 500)

Antrieb:

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-V-Motor, vier Ventile pro Zylinder, Hubraum 497 cm³, Leistung 37 kW (50 PS) bei 9000/min, Fünfganggetriebe, Kardanantrieb

Fahrwerk:

Rückgrat-Pressstahlrahmen, Telegabel, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Doppelscheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten

Maße und Gewichte:

Radstand 1455 mm, Gewicht vollgetankt 221 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit 174 km/h

Honda VT 500 E (1983 - 1987)

Preis 1983: 7162 Mark

Für Honda war die Sache klar: Mit schlanken 204 Kilogramm, sechs Gängen, harmonischer Leistungsentfaltung, dem gleichermaßen wendigen wie stabilen Fahrwerk sowie dem nahezu reaktionsarmen Kardan sollte die VT 500 E eigentlich locker an den Verkaufserfolg des CX-Pummelchens anknüpfen können. Doch daraus wurde nichts. Obwohl die VT 500 E der älteren Schwester sowohl bei den Fahrleistungen als auch beim Fahrverhalten deutlich überlegen war, hielt sich das Käuferinteresse in Grenzen: Nur rund 4500 Exemplare konnte Honda zwischen 1983 und 1987 von dem schlanken V2-Allrounder losschlagen, er wirkte wohl einfach zu unscheinbar.

Technik

Obwohl die VT 500 E floppte, war das neu konstruierte Triebwerk ein großer Wurf: Bis heute treibt es - natürlich mehrfach überarbeitet - Hondas Dauerbrenner Transalp, NTV und die VT 750-Chopper an. Clou des V2 ist sein Hubzapfenversatz. Im Gegensatz zu einem echten V2 laufen beim VT-Motor die beiden Pleuel nicht auf einem Hubzapfen, sondern auf deren zweien mit einem Versatz von 76 Grad. In Kombination mit dem Zylinderwinkel von 52 Grad ergibt dies wieder einen sauberen Massenausgleich für einen vibrationsarmen Lauf. Neu war bei der VT 500 auch der Zylinderkopf mit zwei Einlass- und einem Auslassventil sowie zwei Zündkerzen. Beim Fahrwerk fiel die gekapselte Scheibenbremse vorn auf. Sie entpuppte sich jedoch als Technik-Gag ohne sinnvollen Nutzen.

Checkpunkte

Mechanisch birgt die V2-Kons-truktion der VT 500 E keine bösen Überraschungen, Triebwerk und Kardanantrieb gelten als robust und sehr langlebig. Ein leises Tickern im Leerlauf ist kein Grund zur Sorge, wahrscheinlich haben nur die Ölspritzdüsen ein wenig zu viel Spiel. Ernster nehmen sollte man schon eher rasselnde Steuerketten bei höheren Laufleistungen, da man hier auf Dauer nicht um den aufwändigen Austausch herumkommt. Die Modelle ab 1985 mit verstärkten Zahnketten sind in dieser Hinsicht weniger auffällig als frühere Exemplare. Jenseits der 50000 Kilometer nehmen sich manche VT-Motoren gerne auch mal einen Extraschluck Öl - bei der Probefahrt also auch auf Blaurauch achten. Obligatorisch ist außerdem ein Blick hinter die Abdeckung der Bremse, da die Graugussscheibe selbst bei gepflegten Exemplaren im Verborgenen korrodieren kann.

Markt

Geringes Angebot trifft auf wenig Nachfrage - so kurz lässt sich das Marktgeschehen bei der VT 500 E beschreiben. Was bedeutet, dass selbst die wenigen Top-Exemplare mit Laufleistungen unter 30000 Kilometer kaum mehr als 1500 Euro erzielen. Dass dies in Relation zum Gebotenen eigentlich viel zu wenig ist, wissen allerdings nur die wenigen Liebhaber dieses völlig unterschätzten Allrounders. Und behalten daher oft ihr bestes Stück. Zumal eine mit geringem Aufwand optimierte VT 500 E (Reifen, Federelemente, Stahlflex-Bremsleitung) auch heute noch auf Landstraßen ein schwer zu knackendes Spielzeug sein kann.

Spezialisten

Wentsch & Klink

www.hondamotorradteile.de

Clubs/Foren

www.vt-500-e.de (sehr informative, gut gemachte Homepage mit vielen praktischen Tipps und weiteren Links)

Daten (Typ PC11)

Motor:

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-V-Motor, drei Ventile pro Zylinder, Hubraum 491 cm³, Leistung 37 kW (50 PS) bei 9000/min, Sechsganggetriebe, Kardan

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, gekapselte Scheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten

Maße und Gewichte:

Radstand 1480 mm, Gewicht vollgetankt 204 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit 187 km/h

Honda CBX 650 E (1983 - 1987)

Preis 1983: 7573 Mark

Hondas Antwort auf Yamahas XJ 650 fiel sehr gewöhnungsbedürftig aus. Die Mischung aus Tourer und Cruiser - Basis war ein Soft-Chopper nach US-Geschmack - missfiel, ebenso die Pendelneigung bei flotter Gangart.

Checkpunkte

Ruhige Naturen, die sich am Aussehen nicht stören, erhalten mit der CBX 650 E einen seltenen Tourer zum günstigen Preis, dessen kultivierter und langlebiger Antrieb über jeden Zweifel erhaben ist. Außerdem macht der automatische Ventilspielausgleich teure Wartungsarbeiten überflüssig.

Daten (Typ RC13)

Motor:

Luftgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, vier Ventile pro Zylinder, Hubraum 655 cm³, Leistung 37/55 kW (50/75 PS) bei 8000/9000/min, Sechsganggetriebe, Kardan

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Doppelscheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten

Maße und Gewichte:

Radstand 1460 mm, Gewicht vollgetankt 220 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit 202 km/h (75 PS)

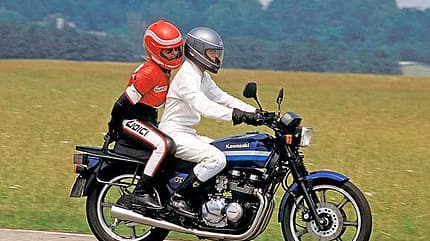

Kawasaki GT 550 (1983 - 1989)

Preis 1983: 7190 Mark

Englische Motorradkuriere sind berüchtigt. Für ihre Jahresfahrleistungen. Und ihre Ignoranz im Hinblick auf Pflege und Wartung. Wenn dann besagte Klientel gleich in Flottenstärke auf die Kawasaki GT 550 abfährt, darf dies durchaus als Auszeichnung interpretiert werden. Tatsächlich zählt Kawas kleiner Tourer, der 1983 das Kardan-Programm nach unten abrundete, zu den besonders robusten Vertretern seiner Zunft. Bieder zwar, aber ausgesprochen bequem und leicht beherrschbar. Die Kardanreaktionen fallen gering aus, ebenso der Spritverbrauch. Kritik ernten jedoch die luftunterstützten Federelemente, die flottes Reisen - besonders mit Beladung - mangels ausreichender Dämfpung zur Schaukeltour ausarten lassen. Was besagte Kuriere freilich nicht davon abhielt, der GT 550 in England bis 1998 die Treue zu halten.

Technik

Im Doppelschleifenrohrrahmen der GT 550 arbeitete der bewährte luftgekühlte Zweiventil-Vierzylinder, der bereits 1979 sein Debüt in der Z 500 gab. Während die sportliche GPZ-Schwester 1983 bereits 61 PS ans kettengetriebene Hinterrad schickte, beließ es die mit zahmeren Nockenwellen versehene GT bei 50 PS, die dem Einsatzzweck entsprechend mit einer fülligeren Drehmomentabgabe einhergingen. Als Reisespezialistin wurde die GT konsequent auf die Belange der Tourer ausgerichtet: Mit großem Tank, niedrigem Gepäckträger, üppig gepolsterter Sitzbank und den (zu) soften luftunterstützten Federelementen war die Zielrichtung vorgegeben: Reisen, nicht Rasen.

Checkpunkte

Trotz der von den Kurierfahrern so gelobten Zuverlässigkeit kann natürlich auch mal die GT 550 Probleme bereiten. Speziell die Steckverbindungen der Elektrik offenbaren mitunter Kontaktschwierigkeiten. Nicht unbekannt sind ebenfalls Ölverlust, insbesondere im Bereich der Ölsteigleitungen des Zylinderkopfs, sowie rasselnde Steuerketten. Dennoch sollte man sich von lauten Motorgeräuschen nicht abschrecken lassen, sie gehören einfach zu diesem rau laufenden Kawa-Vierer. Bei höheren Laufleistungen müssen Kaufinteressenten außerdem den Ersatz der unterdämpften Federbeine einkalkulieren, sofern nicht bereits geschehen.

Markt

Kawas kleinste GT fristet in Deutschland ein Mauerblümchen-Dasein. Los geht es für die hierzulande nur bis 1989 angebotene GT 550 in der Preislage um 500 Euro für gut gebrauchte Alltagsfahrzeuge mit Laufleistungen ab 50000 Kilometer. Allzu weit reicht die Spanne jedoch nicht, selbst die Perlen aus erster oder zweiter Hand mit weniger als 30000 Kilometern auf der Uhr erlösen selten mehr als 1500 Euro. Etwas höher liegen die Preise für Parallelimporte aus Holland, die bis zu 2500 Euro kosten können. Keine schlechte Wahl, denn jene GT-Modelle werden vom auf Kardanantrieb umgebauten Zephyr-550-Motor befeuert, der hier immerhin 60 PS leistet. Völlig problemlos bei allen GT: die Ersatzteilversorgung.

Spezialisten

Werkstätten, die sich speziell auf die kleine GT eingeschossen haben, gibt es nicht. Bei Problemen können jedoch meist die Spezialisten der großvolumigen luftgekühlten Z-Typen weiterhelfen.

Clubs/Foren

www.z-club-germany.de

www.kawasaki-z-classiker.de

Daten (KZ 550 B/G)

Motor:

Luftgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei Ventile pro Zylinder, Hubraum 553 cm³, Leistung 37 kW (50 PS) bei 8500/min, Sechsganggetriebe, Kardan

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Doppelscheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten

Maße und Gewichte:

Radstand 1475 mm, Gewicht vollgetankt 221 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit 177 km/h

Suzuki GS 650 G (1981 - 1982)

Preis 1981: 8915 Mark

Nein, am Aussehen lag es nicht, dass die Kardan-Katana nach nur zwei Jahren wieder verschwand. Eher schon am hohen Preis und den Motorschäden. Konsequenz: Der Ruf der 650er war dahin, das Käuferinteresse ebenso.

Checkpunkte

Falsche Pleuellagerschalen verursachten die Motorschäden, ab Fahrgestellnummer 122709 waren die richtigen drin. Weiterhin litt der 650er-Zweiventiler unter hohem Ölverbrauch (Ventilschaftdichtungen, Kolben), außerdem machte die Lichtmaschine häufig Ärger.

Daten (Typ GS 650 GX)

Motor:

Luftgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei Ventile pro Zylinder, Hubraum 673 cm³, Leistung 37/54 kW (50/73 PS) bei 8000/9500/min, Fünfganggetriebe, Kardan

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Doppelscheibenbremse vorn, Scheibenbremse hinten

Maße und Gewichte:

Radstand 1480 mm, Gewicht vollgetankt 239 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit 180/197 km/h (mit 50/73 PS)

Yamaha XZ 550 (1982-1984)

Preis 1982: 7315 Mark

Als Sportler zu touristisch, als Tourer zu sportlich - mit der XZ 550 lag Yamaha völlig daneben. Was auch am eigenwilligen Design lag. Und den Fahrwerkschwächen bei flotterem Tempo. Heute zählt die XZ 550 zu den absoluten Dumpingangeboten unter den Kardan-Tourern.

Checkpunkte

Außer dem labilen Fahrwerk schwächelt die XZ 550 auch in technischer Hinsicht. Als anfällig haben sich nicht nur die Lichtmaschine und der Anlasser-Freilauf erwiesen, sondern ebenso die Kurbelwelle sowie die rasch gammelnde Auspuffanlage.

Daten (Typ 11U)

Motor:

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-V-Motor, vier Ventile pro Zylinder, Hubraum 552 cm³, Leistung 37/47 kW (50/64 PS) bei 9000/9500/min, Fünfganggetriebe, Kardan

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel, Cantileverschwinge, mit Zentralfederbein, Doppelscheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten

Maße und Gewichte:

Radstand 1450 mm, Gewicht vollgetankt 221 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit 178/189 km/h (mit 50/64 PS)

Yamaha XJ 650 (1980-1985)

Preis 1980: 7015 Mark

Draufsitzen und wohlfühlen - manchmal ist es ganz einfach, Sympathien zu wecken. Der Yamaha XJ 650 gelang dies aufs Vortrefflichste. Nicht nur mit ihrer nahezu perfekten Ergonomie, die sowohl zierlichen Pilotinnen als auch langen Kerlen prima passt. Sondern mit ihrer Ausgewogenheit, die sie zu einem der stimmigsten Allrounder jener Epoche macht. Damals, 1980, war die XJ 650 sogar eine kleine Sensation: Mit gemessenen 197 km/h lief sie schneller als jede 650er zuvor. Besser als den Konkurrenten gelang Yamaha außerdem das gleichermaßen wendige wie stabile Fahrwerk. Am meisten gefiel den vielen zufriedenen Besitzern jedoch die bemerkenswerte Zuverlässigkeit, die den sportlichen Allrounder bis heute zum gefragten Gebrauchtbike macht.

Technik

Die XJ 650 war Yamahas erstes sportliches Vierzylinder-Motorrad. Für Aufsehen sorgte bei der Premiere ihr ausgesprochen schmal bauender Motor. Der Trick: Anlasser und Lichtmaschine wanderten hinter die Zylinder. Ein Prinzip, das nicht nur bei weiteren Yamaha-Modellen zum Einsatz kam, sondern auch von der Konkurrenz kopiert wurde. Auffällig waren noch die scharfen Steuerzeiten, die den Vierer unter 6500 Touren etwas lustlos wirken lassen.

Checkpunkte

Yamahas sportlicher Allrounder kam ausgereift auf den Markt, unliebsame Kinderkrankheiten gab es nicht, ebenso wenig gravierende Modellpflegemaßnahmen. Im Lauf der Jahrzehnte haben sich dann allerdings doch ein paar kleine Schwachpunkte herauskristallisiert. Dazu zählen vor allem ausgeschlagene Drosselklappenwellen, Vibrationsschäden am Sicherungskasten und dem vorderen Schutzblech, verottende Auspuffanlagen sowie ausgeschlagene Bremssattelführungen (Klappergeräusche) und Lenkkopflager (Knacken). Alles Probleme, die sich mit vertretbarem Aufwand beheben lassen. Mit Ausnahme einer ausgeschlagenen Drosselklappenwelle. Lässt sich also partout kein sauberer Leerlauf einstellen, liegt der Verdacht nahe, dass der Motor über die geweiteten Lager der Welle Nebenluft zieht.

Markt

Obwohl Yamaha von der XJ 650 insgesamt fast 14000 Exemplare absetzen konnte, werden die richtig guten Stücke im gepflegten Originalzustand zunehmend rarer. Andererseits gibt es noch immer erstaunlich viele Exemplare aus erster oder zweiter Hand mit sechsstelligen Laufleistungen. Im ersteren Fall reichen die Preisforderungen mitunter bis an die 3000-Euro-Marke. So viel wollen die meisten XJ-Interessenten jedoch (noch) nicht bezahlen. So liegt der Schwerpunkt beim privaten Handel mit der 650er bei ungefähr 500 bis 1200 Euro.

Spezialisten

Dank langer Bauzeit sind die XJ-Modelle den Yamaha-Händlern meist noch bestens vertraut.

Clubs/Foren

www.xj-forum.de

www.xj-ig.de

Beide Internet-Seiten bieten Tipps, Tricks und Foren für alle Modelle der XJ-Baureihe.

Daten (Typ 4K0)

Motor:

Luftgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei Ventile pro Zylinder, Hubraum 653 cm³, Leistung 37/52 kW (50/71 PS) bei 7500/9400/min, Fünfganggetriebe, Kardan

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Doppelscheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten

Maße und Gewichte:

Radstand 1442 mm, Gewicht vollgetankt 231 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit 172/197 km/h