Das neue Motorrad steht endlich auf dem Hof, freudestrahlend grinst der Fahrer neben der jungfräulichen Geliebten. Doch bevor die ersten Gasstöße den Motor traktieren, Mark und Bein in Schwingungen versetzen, muss geschraubt werden. Schließlich pöttelt der Serienauspuff viel zu brav, und das Objekt der Begierde liegt schon seit Tagen in der Garage, wartet sehnsüchtig auf seinen Einsatz. Ob es nun in Wirklichkeit genau so abläuft oder nur ungefähr: Ein Großteil der Motorradbesitzer tauscht den originalen Endschalldämpfer gegen ein Zubehörteil aus. Außer am Sound liegt das an Gewicht und Optik. Klobige Serienschalldämpfer machen das drahtige Bike unnötig pummelig, wiegen zum Teil dem Aussehen entsprechend viel.

Klare Vorteile beim Gewicht

Noch heute glauben viele Zweiradfahrer, dass mit dem besseren und zum Teil lauteren Sound die Leistung des Motorrades positiv beeinflusst wird. Vor gar nicht allzu langer Zeit, noch vor dem Einsatz von brotkastenähnlichen Vorschalldämpfern, Katalysatoren und Lambdasonden, traf das bei hochwertigen Anlagen zu. Beispielsweise steigerte 2009 eine Zubehör-Auspuffanlage die Spitzenleistung einer Suzuki Bandit 1250 noch um sechs PS und drei Newtonmeter – keine Seltenheit. Wie die Tests von MOTORRAD in den vergangenen Jahren jedoch gezeigt haben, werben zwar manche Hersteller noch mit geringen Leistungszuwächsen bei Slip-on-Endtöpfen, tatsächlich aber erreichen sie die Serienleistung häufig nur knapp. Beim Blick auf die Waage bieten sie hingegen klare Vorteile, die Kaufgründe für einen Zubehörauspuff liegen aber wohl größtenteils im besseren Klang. Und „besser“ heißt hier mitunter leider auch lauter.

Wie kann das eigentlich sein, wo doch die Prüfverfahren genau das verhindern sollen? Kurzer Rückblick: Neue Motorräder müssen seit dem 01.01.2016 zur Erlangung der EG-Betriebserlaubnis die Euro 4-Bestimmungen einhalten. Diese findet man in feinstem Bürokratie-Deutsch in der 77-seitigen EU-Verordnung mit der Nummer 168/2013. Das komplexe Prüfverfahren gilt jedoch nur für neue Motorräder und entsprechende Zubehörauspuffe, nicht aber grundsätzlich für alle Zubehörschalldämpfer. Bei Exemplaren für ältere Motorräder wird nämlich die jeweils zum Zeitpunkt der Erstzulassung des Fahrzeuges gültige Lärmmessung zugrunde gelegt. Das ist technisch nachvollziehbar. Ein Motorrad, das 2009 nach Euro 3 homologiert wurde, kann wegen des Austauschs des Endschalldämpfers nicht plötzlich mit Euro 4-Maßstäben konfrontiert werden. Einerseits. Andererseits muss man feststellen, dass die unliebsamen Klappensysteme aufgrund schwammiger Formulierungen in der VO 168/2013 auch bei Neufahrzeugen nicht gänzlich aus dem Straßenbild verschwunden sind und der Lärmpegel außerhalb der Messbereiche durchaus rasant ansteigt. Ergo: Wer die Brause aufdreht, wird selbst mit Euro 4-Fahrzeugen (zu) gut zu hören sein. Hier obliegt insbesondere dem Fahrer die Verantwortung.

Einführung von Euro 5b im Jahr 2024

Bleibt noch die Sache mit den Zubehör-Auspuffen. Denn ist ein solcher von einer nationalen Genehmigungsbehörde nach europäischem Recht geprüft worden und eine EG-Typgenehmigung ausgestellt, gibt es keine direkte Handhabe anderer Genehmigungsbehörden oder Prüfinstitute, diese zu widerrufen, sofern festgestellt wird, dass der Endschalldämpfer die Grenzwerte nicht (mehr) einhält. Einen faden Beigeschmack bekommt die Situation dadurch, dass die Prüfbehörden miteinander in wirtschaftlicher Konkurrenz stehen. Sie profitieren davon, wenn zahlreiche Hersteller den Antrag auf ein EG-Typgenehmigungsverfahren bei ihnen stellen. Auffällig auch: Motorräder wie Zubehörauspuffe werden besonders gerne in bestimmten EU-Ländern zugelassen.

Unstrittig ist, dass die Akzeptanz von Motorrädern und deren Fahrern nicht steigen wird, sofern geltende Vorschriften nicht konsequent angewandt werden. Die bisherigen Praktiken scheinen weder im Sinne von Anwohnern beliebter Motorradstrecken noch von Motorradfahrern zu sein. Bleibt zu hoffen, dass das Pendel mit der Einführung von Euro 5b im Jahr 2024 nicht vollständig zurückschlägt.

Fahrgeräusche nach Euro 4

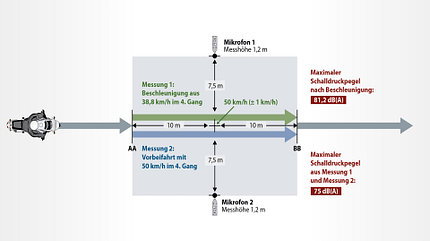

Die Distanz: 20 Meter. Das Tempo: zwischen 30 und 70 km/h. In diesem Bereich werden die rechtlich relevanten Fahrgeräusche fürs Motorrad bestimmt. Am Ende muss ein Dezibel-Wert stehen, der kaum mehr als einem Windrauschen am Ohr entspricht.

Keine leichte Übung, nach der UNECE-R41 die rechtlich relevanten Fahrgeräusche zu bestimmen. Vorbei die Zeiten, als noch generell über einen Kamm geschert wurde. Für jedes Motorrad gibt es nun individuelle Vorgaben, die auch am Fahrzeug angebracht sein müssen. Unser Muster-Fahrzeug ist laut Zulassungsdokumenten mit 75 dB(A) eingetragen. Diese Dezibel-Angabe, die als L (urban), also mehr oder minder als Lärm-Wert für den städtischen Verkehr bezeichnet wird, lässt sich allerdings nicht einfach so messen. Unsere Grafik veranschaulicht die Komplexität des neuen Geräuschprüfverfahrens.

Im Falle des Musterbikes geht es zum einen bei der beschleunigten Vorbeifahrt mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 38,8 km/h im vierten Gang über die 20 Meter lange Messstrecke. Beim Passieren der AA-Linie wird der Gasgriff voll aufgezogen, bei BB wieder geschlossen. Wichtig: Beim Passieren der Mittellinie (wo auch die Mikrofone positioniert sind) muss die Geschwindigkeit 50 km/h betragen. Diese Vorgabe ist für alle Motorräder gleich, weshalb nun verständlich wird, dass je nach Beschleunigungsvermögen des jeweiligen Bikes individuelle Ausgangswerte (Tempo, Gangstufe) gelten. Der maximal zulässige Dezibel-Wert, bei der Beschleunigungsmessung als L (wot) bezeichnet, beträgt im Falle des Muster-Motorrades 81,2 dB(A). Um L (urban) zu bestimmen, fehlt aber noch der zweite Prüfpunkt: die Durchfahrt in gleicher Gangstufe mit Tempo 50. Unter Einbeziehung eines motorradabhängigen Teillastfaktors ergibt sich nun mittels Formelberechnung aus dem Konstant-Schalldruckpegel L (crs) und dem Beschleunigungswert L (wot) das Fahrgeräusch L (urban). Alles klar?

EC-Typgenehmigungsverfahren

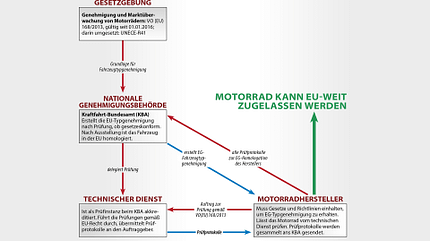

Welche Normen und Richtlinien eingehalten werden müssen, regelt überwiegend EU-Recht. Hier fußt es sogar auf zum Teil einheitlichen, von der UN festgelegten Standards, der UNECE-R41. Diese wird in der EU-Verordnung 168/2013 umgesetzt.

Über deren Einhaltung wacht die nationale Genehmigungsbehörde, in Deutschland das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Will ein Hersteller ein neues Fahrzeug homologieren, muss es nach einer Anfangsbewertung des KBA entsprechende Prüfungen durchlaufen, die in Deutschland vom Technischen Dienst (u. a. TÜV, GTÜ, Dekra) durchgeführt werden. Die Prüfprotokolle werden vom Motorradhersteller gesammelt und dem Antrag auf Ausstellung einer EG-Typgenehmigung beigefügt. Das KBA prüft den Antrag und stellt die Genehmigung aus. Das Fahrzeug ist von nun an in der gesamten EU zulassungsfähig.

Für die Straße okay, für die Rennstrecke zu laut?

Auch auf Rennstrecken gelten zum Teil Limits für die Geräusch-Emissionen von Motorrädern. Diese liegen je nach Strecke überwiegend bei einem Wert um die 100 Dezibel.

Das Kuriose: Es gibt aktuelle Motorräder, die mit der serienmäßigen Abgasanlage und frei von jeglicher Manipulation diesen Grenzwert überschreiten. Die Folge: Diese Bikes dürfen nicht auf die Piste, können aber ohne Einschränkungen und legal auf der Landstraße nach Hause bewegt werden. Am Sachsenring hilft man sich und Haltern dieser Bikes mit speziellen Lärmleitsystemen: Die Auspuff-Öffnungen werden von der Messstation „weggerichtet“.

Interview mit Paul Lohmar (TÜV Rheinland)

Paul Lohmar ist beim TÜV Rheinland Experte für die Homologation von Kraftfahrzeugen. Im Gespräch mit MOTORRAD stellt er klar, dass die aktuellen Prüfmethoden keinen Interpretationsspielraum zulassen.

Ist die Prüfung von Ersatzschalldämpfern mit den Euro 4- Vorschriften identisch, die die Hersteller erfüllen müssen, um eine EG-Typgenehmigung für ein Fahrzeug zu bekommen?

Ja, die Vorschriften (VO (EU) 134/2014 / UNECE-R 41.04) sind dieselben wie bei der Homologation eines Gesamtfahrzeuges. Auch die einzelnen Prüfschritte (beschleunigte Vorbeifahrt, konstante Vorbeifahrt, ASEP) und Abgasverhalten müssen von dem jeweiligen Austausch-Schalldämpfer erfüllt werden. Dabei darf dieser maximal 3 dB über dem typgeprüften Standgeräuschwert und 1 dB über dem aktuell gültigen Fahrgeräuschgrenzwert liegen. Der Austausch-Schalldämpfer darf nicht über den Werten des Serien-Schalldämpfers liegen, sondern muss niedriger oder gleich sein.

Wie sieht die ASEP-Messung konkret aus?

In dieser Prüfung werden verschiedene „Fahrmodi“ oder auch Einstellungen am Kraftrad geprüft. Weiterhin wird in unterschiedlichen Getriebestufen geprüft (z.B. 2./3./4. Gang). Es müssen hierbei die Ein- und Ausfahrtsgeschwindigkeiten und die genaue Drehzahl des Fahrzeuges berücksichtigt werden. Über eine Formel, unter Zuhilfenahme der Nenndrehzahl, Leerlaufdrehzahl und des PMR (power-to-mass ratio index) werden Parameter errechnet, die das Fahrzeug am Ende und/oder am Anfang der Geräuschmessstrecke einhalten muss. Die Ausfahrgeschwindigkeit an der Messstrecke darf 80 km/h nicht überschreiten.

Wundern Sie sich, wie manche auf dem Markt befindlichen Zubehöranlagen jemals eine EG-Typgenehmigung erhalten konnten?

Wir bei TÜV Rheinland halten uns strikt an die Vorgaben der Verordnungen, Regelungen und Richtlinien der EU sowie an nationale Vorschriften. Das Problem ist, dass keiner genau nachvollziehen kann, ob ein Schalldämpfer, der bei einem Technischen Dienst zur Prüfung vorgestellt wurde, auch der ist, der später im Laden zu finden ist. Es gibt seitens der Vorschrift VO (EU) 134/2014 genaue Angaben zur Überprüfung im Markt befindlicher Austausch-Schalldämpfer-Anlagen. Jedoch wird hierbei viel zu selten von den Genehmigungsbehörden deren Konformität überprüft. Schwarze Schafe in der Branche können so schlecht aufgedeckt werden. Renommierte Hersteller haben damit immer größere Probleme.

Interview mit Christoph Gatzweiler (IVM)

Christoph Gatzweiler, Technik-Chef des deutschen Industrie-Verbandes Motorrad e.V. (IVM), zu der aktuellen Debatte um Zubehör-Endschalldämpfer und den Verhandlungen zur Einführung von Euro 5a und 5b.

Wie erklären Sie sich, dass eine nicht unerhebliche Anzahl homologierter Zubehör-Auspuffanlagen die Grenzwerte nicht einhält? Hat es damit zu tun, in welchem EU-Mitgliedsstaat die EG-Typ-genehmigung erlangt wurde?

Eine plausible Erklärung gibt es dafür nicht. Wenn eine Behörde eine Genehmigung erteilt, sollte sie sich auch darum kümmern, dass die in Verkehr gebrachten Produkte anschließend den Vorschriften entsprechen. Ansonsten macht das Typprüfungsverfahren keinen Sinn.

Was ändert sich an den Vorgaben, wenn die im März 2017 von der UN aktualisierte und verabschiedete UNECE-R92 in die europäische Gesetzgebung überführt wird?

Die Vorschriften für die Ersatzschalldämpfer wurden denen für das Fahrzeug angepasst und könnten nach formaler Umsetzung dieser Angleichung auch wieder für Fahrzeuge ab Euro 4 angewendet werden.

Die Motorrad-Hersteller haben ein Interesse an der breiten Akzeptanz von Motorrädern in der Bevölkerung. Gibt es Initiativen seitens des IVM oder des europäischen Indus-trieverbandes ACEM, den Lärmpegel von Motorrädern zu reduzieren?

Eine eigene Initiative ist hier gar nicht nötig. Zurzeit finden die Verhandlungen zur Euro 5 statt. Die Geräusch-Emissionen stehen da auf der Agenda. Die Diskussionen um die neuen Vorgaben zur Euro 5 sind in vollem Gange.

Mit Euro 5 wird das Thema neue Motorräder und Lärm also erneut aufgegriffen. Für 2020, wenn Euro 5a starten soll, sind uns noch keine Grenzwerte bekannt. Und Ihnen?

Der offizielle Entwurf der Europäischen Kommission sieht für 2020 noch keine neuen Grenzwerte für das Geräusch vor. Die Machbarkeitsstudie für neue Anforderungen wurde viel zu spät fertig. Darüber hinaus wären wohl die verbleibenden knapp 16 Monate als Vorlaufzeit für umfassende technische Veränderungen ein wenig zu kurzfristig. Das Thema Geräusch wird erst im zweiten Schritt behandelt werden können.

Selbst wenn die neuen Grenzwerte mit Euro 5b erst 2024 greifen sollten: Entwickelt werden die dann auf den Markt kommenden Motorräder ja schon jetzt. Wird denn der Zeitplan hier auch schon langsam knapp?

Das hängt tatsächlich vom Umfang der Änderungen bzw. von der Verschärfung der Anforderungen ab und davon, wann der Industrie eine endgültige und rechtskräftige Vorlage der Neuerungen zur Verfügung steht. Es sind ja nicht nur einzelne Modelle betroffen, sondern das komplette Modellprogramm muss angepasst werden. Darüber hinaus sind zur Geräuschreduzierung meist tiefgreifende Änderungen der Fahrzeugtechnik nötig.

Welche Verbesserungen der UNECE-R 41 (welche mit Euro 4 umgesetzt wurde) sind denn aktuell am wahrscheinlichsten?

Es wird wohl vorrangig den sogenannten ASEP-Teil (Additional Sound Emission Provisions), der die Bandbreite der Betriebszustände des Motorrades abdecken soll, betreffen (Erläuterung siehe Interview mit Paul Lohmar, Anm. der Red.). Eine Absenkung des generellen Grenzwertes wird aber ebenfalls erwartet.

Welche Form des Geräusch-Messverfahrens könnten Sie sich vorstellen?

Grundsätzlich ist der eingeschlagene Weg, mehr Betriebszustände abzudecken, der richtige Ansatz. Das ist beim Geräusch aber deutlich komplexer als beim Abgas. Das Abgas lässt sich wunderbar mit einem realistischen Zyklus auf einem Rollen-Prüfstand ermitteln. Jeder, der schon mal auf so einem Prüfstand war, weiß, dass man einzelne Geräusche hier nicht mehr messen kann. Die Lüftung des Prüfstandes, die Gebläse zur Fahrzeugkühlung, schnell laufende Metallrollen und die Mehrfachreflexionen der Geräusche verhindern jedes vernünftige Messen. Hierzu muss man an die frische Luft. Der Grundansatz der aktuellen UNECE-R 41 scheint mir deswegen nach wie vor der richtige Weg zu sein.

Neben den Geräusch-Grenzwerten wird in Euro 5b vermutlich auch das Katalysator-Monitoring erneut ein Thema werden. Worum handelt es sich dabei und was wird damit bezweckt?

Beim Katalysator-Monitoring wird sowohl der Zufluss als auch der Abfluss der Abgase durch jeweils eine Lambdasonde überwacht. So kann die Effektivität des Katalysators gemessen werden. Allerdings gibt es aufgrund der kurzen Auspuffanlagen beim Zweirad ein paar technische Probleme, die erst noch gelöst werden müssen.