Gottlieb Daimlers Patent-Motorwagen von 1885, der später sogenannte Reitwagen, wurde zwischen alle Stühle hineinkonstruiert. Seine Stützräder verhindern, dass er sich wie ein Motorrad bewegen lässt, aber wie ein Auto fährt das komische Vierrad auch nicht. Das ist nicht verwunderlich; Daimler und seine Söhne Paul und Adolf waren eingestandenermaßen keine Fahrradfahrer. Dies bedeutete eine riesige Hemmschwelle auf dem Weg zum Motorrad. Der Übergang vom Hoch- zum Niederrad, das unseren Begriff vom Fahrrad geprägt hat, wurde mit dem im Januar 1885 patentierten „Rover“ des Engländers John Kemp Starley eingeleitet – die mehrfach aufgestellte Behauptung, der Reitwagen sei das erste Niederrad gewesen, trifft also nicht zu. Davor mussten Fahrradneulinge nicht nur den Umgang mit furchteinflößend hohen Hochrädern lernen, sondern auch höhere Bewusstseinshürden überwinden, als wir es uns vorstellen können. Wie in einem Bericht von Ludwig Ganghofer oder einer amüsanten Schilderung von Mark Twain überliefert ist, taten sich vor allem Erwachsene schwer, das Radfahren zu erlernen. Sie brauchten oft mehrere Wochen dazu und erlitten dabei zahlreiche Stürze.

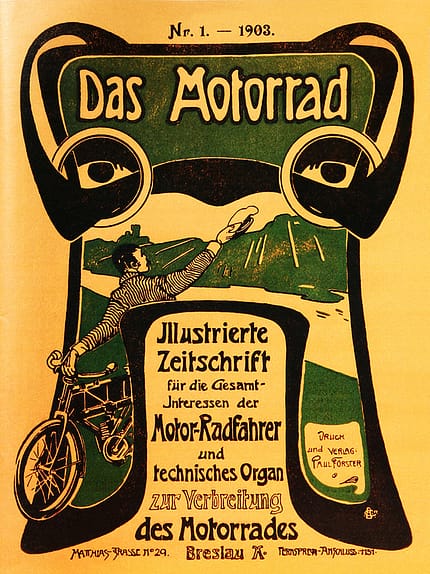

Der Patent-Motorwagen war also nie als Vorläufer des Motorrads gedacht. Er war ein Aggregatträger für die Erprobung eines schnell laufenden Benzinmotors, der von der Feuerwehrspritze bis zum Boot alles Mögliche antreiben sollte. Doch wie aus der Ausgabe 2/1903 hervorgeht, ist „Das Motorrad“ an der Legende vom Reitwagen als erstem Motorrad nicht ganz unschuldig.

Eine motorrad-gemäße Verbindung von mechanischem Antrieb und Einspurfahrzeug hatten die Franzosen Pierre Michaux und Louis-Guillaume Perreaux schon 1868/69 auf eisenreifbezogene Räder gestellt, auch andere französische Konstrukteure experimentierten zu dieser Zeit mit Dampfrädern. Gewicht und Hitzeentwicklung der Dampfmaschinen schränkten die praktische Nutzung dieser Vehikel jedoch stark ein. Auch die Hildebrand und Wolfmüller, das erste auch offiziell so genannte Motorrad, setzte sich nicht durch. Erst die Kombination von leichten Motoren und Niederrad-Rahmen sorgte für praxisgerechte Fahrzeuge. Federführend als Motoren- und Fahrwerksbauer waren damals französische Firmen, die deshalb zu Recht die meisten Motorräder zu dieser Geschichte beitragen.

Moto Werner, Hildebrand & Wolfmüller

Moto Werner (1899 / 1902)

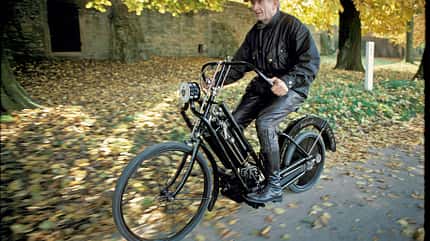

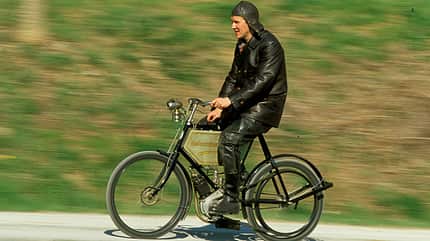

Es ist ein Kreuz mit den Jahreszahlen: Das nebenstehende Motorrad wird auf das Jahr 1897 oder 1899 datiert. So oder so, die Gebrüder Werner schufen mit dem Einbau des Motors vor den Lenkkopf eines Fahrradrahmens zwar das Vorbild für die Velosolex, wegen des hohen Gewichts an ungünstiger Stelle und der unzuverlässigen Glührohrzündung war dieser Lösung jedoch kein Erfolg beschieden.

Die Brüder reagierten rasch und setzten im Jahr 1900 den Motor an den „richtigen“ Platz, nämlich an die Stelle des Tretlagers. Das hier gezeigte Beispiel (unten) wurde 1902 gebaut. Die Werners entwickelten damit die Idee des böhmischen Herstellers Laurin & Klement weiter, der den Motor erstmals ins Rahmendreieck integriert hatte . Tragischerweise starben die innovativen Brüder im Jahr 1905, 1908 stellte ihre Firma den Betrieb ein.

Hildebrand & Wolfmüller (1894)

Wer wagt, verliert: Die Hildebrand und Wolfmüller war das erste Serienmotorrad und das erste Vehikel, das offiziell Motorrad genannt wurde. Zukunftsweisend ist ihr Fahrwerk. Die dreidimensionale Rohrstruktur bot eine wesentlich höhere Seiten- und Verdrehsteifigkeit als ein vom Niederrad abgeleiteter Rahmen. Die Pleuel des Zweizylindermotors übertrugen den Kolbenhub direkt auf das Hinterrad, eine Anordnung, die zu wenig Schwungmasse für einen sauberen Rundlauf mitbrachte. Der Vortrieb vollzog sich bei niedrigen Geschwindigkeiten stoßweise. Gummibänder mussten die Kolben über die Totpunkte ziehen. Sie im Auf und Ab der Kolben immer wieder zu spannen, nahm viel Motorleistung in Anspruch, die Maschine tat sich deshalb an Steigungen schwer. Auch verursachte die Glührohrzündung ständig Schwierigkeiten. Nach der Produktion von 350 bis 400 Motorrädern wurde bereits im November 1895 das Konkursverfahren gegen die Firma eröffnet. Eine praxistaugliche, fortschrittliche Konstruktion von Alois Wolfmüller mit Wellenantrieb und Kupplung wurde nicht mehr verwirklicht.

Indian, Laurin & Klement, NSU

Indian (1901)

Ein wichtiger Teil der damaligen Entwicklung kreiste um die Frage, wie ein Motor mitsamt Nebenaggregaten in einem Fahrradrahmen unterzubringen sei. Hier die Antwort von Indian. Bei diesem frühen Exemplar ersetzt der Motor das Sattelrohr. Der Tank wölbt sich über das Hinterrad und wurde deshalb „camel back“ genannt. Bemerkenswert modern ist die Übertragung der Motorkraft von der Kurbelwelle zum Hinterrad per Kette statt des üblichen Riemens. Wie die meisten riemengetriebenen Motorräder kannte die Indian jedoch weder Kupplung noch Getriebe. Eine Rücktrittbremse war um Verzögerung bemüht.

Laurin & Klement (1901)

Während Moto Werner, Humber und Indian sich schon früh trauten, den Motor als mittragendes Segment in offene Rahmen einzubauen, übte sich Laurin und Klement in der Kunst des Biegens von umfassenden Rohrschleifen. Der in Muffen gelötete Stahlrohrrahmen mit der schwungvollen vorderen Hälfte weist einen deutlich längeren Radstand auf als Fahrräder – man betrachte zum Vergleich die nebenstehende NSU. Im Zusammenspiel mit der Einbaulage des Motors und der Platzierung des Fahrers verspricht dies sehr gute Fahreigenschaften. Man könnte auch auf hohe Bremsstabilität schließen, wenn die kleine Außenbandbremse im Vorderrad und die Rücktrittbremse hinten diese denn erforderlich gemacht hätten.

NSU (1902)

Vor zwölf Jahren konnte der Autor diese frühe NSU ausführlich bewegen. Ein Erlebnis, das er nie vergessen wird. Das Neckarsulmer Motorrad besaß bereits einen Spritzdüsenvergaser und Batteriezündung. Wegen der tiefen Motorposition und des Auspuffs kommt der Fahrer auf dieser Maschine sehr hoch zu sitzen. Das kurze Oberrohr des noch sichtlich von den Neckarsulmer „Pfeil“-Fahrrädern inspirierten Rahmens rückt den Lenker in ungewohnte Nähe zum Fahrer, was im Verein mit leicht eingeschlagenen Lenkkopflagern für abenteuerliche Lenkeigenschaften sorgte. In voller Fahrt geradeaus erreichte die Neckarsulmerin echte 50 km/h. Den Motor ließen die Schweizer Ernst Zürcher und Herman Lüthi unter dem Namen Zedel in Frankreich produzieren.

Eine ähnliche Maschine gehört zur Dauerausstellung des Neckarsulmer Zweiradmuseums; das hier gezeigte, weniger stark restaurierte Motorrad ebenfalls zu dessen Beständen.

Opel, Humber, Alcyon

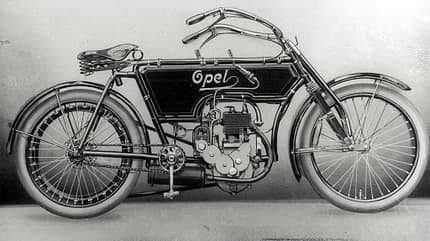

Opel (1903)

Abseits vom „Vorsteckwagen“ an Dreirädern von De Dion-Bouton oder NSU machte man sich bei Opel früh Gedanken um die Unterbringung von Mitfahrern. Wahrscheinlich war es der Gesundheit der Besatzung zuträglich, dass dieser Soziussitz stehend im Studio fotografiert wurde. Der hinter der Hinterachse platzierte Beifahrer dürfte die Wheelieneigung gefährlich erhöht haben.

Humber (1903)

Noch eine Variation zum Thema Motor im fahrradähnlichen Rahmen: Bei dieser von Humber in Lizenz gebauten Maschine ersetzt der stark geneigte 345 cm³-Motor das vordere Rahmenrohr. Der Anschluss an den Lenkkopf, Zylinderkopf, Zylinder, Kurbelgehäuse und die Verbindung mit der Tretlagersektion wurden mit vier komplett durchgehenden Zugankern verschraubt. Das Kettenblatt auf der rechten Seite dient dem Mittreten an Steigungen – bei 2,75 PS dürfte dies ab und zu notwendig geworden sein. Links sitzt ein noch größeres Kettenblatt, das aber durch eine extra Lagerung von der Tretkurbel abgekoppelt ist. Es bildet einen stark untersetzten Primärtrieb. Über ein kleines Kettenrad auf derselben Welle und eine weitere Kette wird die Motorleistung aufs Hinterrad übertragen. Der Konstrukteur Joah Phelon machte sich 1904 mit Richard Moore als Partner selbstständig. Das Konstruktionsprinzip des stark geneigten, mittragenden Einzylindermotors behielten sie bei, entwickelten es aber ständig weiter. Wer beim Anblick der Humber an die Panther-Motorräder denkt, hat die richtige Assoziation. Unter diesem Namen wurden die Phelon-Moore-Maschinen bis 1966 gebaut. Abgesehen von der durchaus fortschrittlichen Technik gefällt die Humber dem Autor besonders durch ihre harmonische Linienführung.

Alcyon (1905)

Länge läuft. Nicht protestieren, auch wenn dieser Satz die mit der Wasserlinienlänge steigende Rumpfgeschwindigkeit von Verdrängerbooten betrifft. Denn auf die Fahrstabilität bezogen passt er auch für Motorräder. Das wusste man bei Alcyon schon früh und baute nach diesem Prinzip die hier gezeigte Rennmaschine.

Eine tiefe Lenker- und Sattelposition verbessert die Windschlüpfigkeit. Der Motor des Renners stammt vom französischen Hersteller Buchet, hat aber wenig mit dessen Serienprodukten zu tun. Konstrukteur dieses sehr frühen ohv-Einzylinders war Alessandro Anzani, der auch Flugmotoren entwarf.

Clément, Werner, Opel

Clément V2 (1902)

Das erste Motorrad mit V2-Motor: Elegant geführt, wie wenn sich Kinder beim Ringelreigen an den Händen halten, sind die gegabelten Ansaugstutzen und Auspuffkrümmer. Wieder verdeutlicht der Vergleich mit NSU auf Seite 95 das Streben nach ausgewogener Gewichtsverteilung und tiefem Schwerpunkt. Um den Motor als Gegengewicht zum Fahrer möglichst weit vorn montieren zu können, biegt Clément das Unterrohr konzentrisch zum Vorderrad.

Werner Reihen-Twin (1905)

Kurz, aber bedeutsam. So muss man das Wirken der aus Russland nach Frankreich emigrierten, technisch überaus kreativen Gebrüder Werner beschreiben. Soweit sich dies feststellen lässt, bauten sie 1903 den ersten Zweizylinder-Reihenmotor der Motorradgeschichte mit 500 cm³ Hubraum. Das nebenstehende Motorrad wurde zwei Jahre später produziert, ist aber trotzdem ein würdiger Aufmacher dieser Mehrzylinder-Seite. Dem an moderne Motoren gewöhnten Betrachter erschließt sich die Funktionsweise des Werner-Twins nicht sofort. Die Einlässe sind als Membranventile ausgeführt, welche über den Tellern der stehenden Auslassventile angeordnet sind. Versorgt werden sie von einem einzelnen Vergaser über einen langen, am motorseitigen Ende verzweigten Ansaugstutzen. Die abwärts führende Reihe von Nieten im hinteren Teil des Tanks bezeichnet die Stelle, wo der Ölbehälter vom Benzinvorrat abgeteilt wird. Gut zu erkennen sind der darunter liegende Ölhahn und die metallene Ölleitung, welche direkt ins Kurbelgehäuse führt. Durch die Drehbewegung der Kurbelwelle wurde das Öl im Gehäuse umhergeschleudert; offenbar genügte diese „Zentrifugalschmierung“, um auch Kolben und Ventile vor dem Festfressen zu bewahren. Zur Verstärkung der Gabel dienen aufgenietete Rohrbögen, die geschobene Vorderradschwinge besitzt eine Hebelübersetzung und wird über Zugfedern gefedert. Dämpfung? Vermutlich wenig.

Opel (1907)

Opels Rolle als einer der Motorradpioniere der deutschen Industrie ist durch die Übermacht der Autosparte fast völlig verschütt gegangen. Und wenn man an Opel-Motorräder denkt, dann meist an die Motoclub-Modelle aus den 1920er-Jahren. Dabei hat der Rüsselsheimer Hersteller schon 1906 ein Luxusmodell mit Zweizylinder-Reihenmotor gebaut. Das historische Foto zeigt die überarbeitete Maschine von 1907, die Ähnlichkeiten mit der Moto Werner aufweist. Allerdings gab Opel im selben Jahr die Motorradfertigung schon wieder auf. Es war das Jahr einer großen europäischen Motorradkrise, in dem viele Hersteller und auch die Zeitschrift „Das Motorrad“ aufgaben. Auch deshalb wurden nur wenige Exemplare der langen, niedrigen Maschine gebaut, und leider blieb keine davon erhalten.

Lauring & Klement, FN

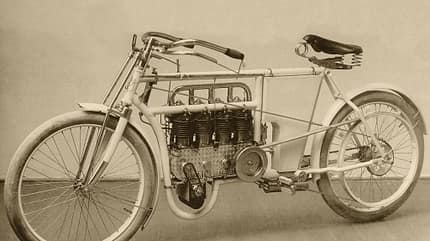

Laurin & Klement (1904)

Auch für einen frühen Vierzylinder genügte ein zweidimensionaler Stahlrohrrahmen. Wie bei der Einzylindermaschine aus gleichem Haus umfasst ein Rohrbogen den Magnetzünder, der über Kette von der Kurbelwelle des vorderen Zylinders angetrieben wird. Ja, richtig gelesen: Der erste Vierzylinder von Laurin und Klement bestand gleichsam aus vier hintereinander angeordneten Einzylindern, besaß also vier quer liegende Kurbelwellen. Die Gemischaufbereitung mit einem Steigstromvergaser und weit verzweigtem Ansaugrohr war höchst ungleichmäßig. Schon ein Jahr später baute Laurin und Klement einen Vierzylinder mit längs liegender Kurbelwelle.

FN (1905)

Waffenfabriken besaßen eine hohe Kompetenz bei der Herstellung hochpräziser, miniaturisierter Bauteile. Kein Wunder, dass nicht wenige von ihnen mit dem Bau von Motorrädern begannen. Die belgische Fabrique Nationale d‘Armes de Guerre, kurz FN, produzierte schon sehr früh überaus zierliche, qualitativ hochwertige Motorräder mit Vierzylinder-Reihenmotoren. Diese Motoren besaßen sogar schon fünf Kurbelwellenlager. Der Antrieb erfolgte über eine Welle, eine Kupplung führte FN erst 1912 ein. Die Trommelbremse im Hinterrad war außergewöhnlich zu dieser Zeit, und sie funktionierte auch außergewöhnlich gut.

Douglas, Wilkinson, Scott

Douglas (1910)

Als die Douglas mit längs liegendem Boxer-Motor um 1913 den späteren BMW-Motorenentwickler Martin Stolle faszinierte, war sie bereits eine lang gestreckte Maschine mit niedrigem Schwerpunkt. Sie hat aber nicht so begonnen. Die hier abgebildete Maschine von 1910 trägt den Motor noch sehr hoch im Rahmen, und es gibt Exemplare von 1908, die noch genauer erklären, warum das so ist: Erst im oberen Teil des Fahrradrahmendreiecks war der Abstand zwischen Sattel- und Unterrohr groß genug, um den langen Motor unterzubringen. 1910 war der Rahmen bereits durch zusätzliche Längsrohre verstärkt, das untere dieser Rohre nahm sogar vorverlegte Fußrasten und ein Bremspedal auf.

Wilkinson (1910)

Wenn schon Cruiser, dann so. Mit Ledersessel und so viel eingebauter Lässigkeit, wie sie ein überschwerer Goldwing-Bomber von heute nicht zu bieten vermag. Es muss ja nicht mit Lenkkrad sein, wie beim hier gezeigten Exemplar. Die Wilkinson gab es auch mit einem Lenker; dieser Typ ist im Zweiradmuseum Neckarsulm ausgestellt. Beiden Varianten gemeinsam ist der splendide Reihenvierzylindermotor mit Kupplung, Getriebe und Wellenantrieb. Damit nicht genug: Vorder- und Hinterrad sind über Blattfederpakete gefedert. Je eine Halbnaben-Trommelbremse in den beiden Rädern mögen uns Heutigen dürftig erscheinen, doch wie die umstehenden Motorräder zeigen, bildeten sie um 1910 eine höchst fortschrittliche, sichere Bremsanlage.

Scott (1910)

Mit diesem Motorrad schließt sich der Kreis, zumindest in dieser Geschichte. Denn als Alfred Angas Scott im Jahr 1908 sein ers-tes Motorrad baute, war er klug genug, sich vom Fahrradrahmen zu lösen und aus Stahlrohren eine dreidimensionale Struktur von hoher Seiten- und Verdrehsteifigkeit zu schaffen. Diese Worte kommen Ihnen bekannt vor? Das ist pure Absicht, denn obwohl Scott sein Fahrwerk 1908 patentieren ließ, können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass er die Hildebrand und Wolfmüller von 1894 ziemlich genau gekannt haben muss.

Bereits 1904 hatte er sich einen wassergekühlten Zweizylinder-Zweitakt-Reihenmotor patentieren lassen, der fortan sein Markenzeichen blieb. Schon die frühen Scott besaßen außerdem ein Zweigang-Kettengetriebe sowie einen Kickstarter, den sich Scott ebenfalls patentieren ließ. Noch im Jahr 1908 gewann Scott einen Hillclimb-Wettbewerb so deutlich, dass der britische Motorsportverband eine Handicap-Formel für Zweitakter erließ. Die scheinbare Benachteiligung wurde zu einer effektiven Werbung für Scott. Zwischen 1910 und dem ersten Weltkrieg nahmen Scotts an der Tourist Trophy teil, gewannen 1912 und 1913 die Senior und waren mehrfach für schnellste Rennrunden gut.