Volle Brause, das Vorderrad eine Handbreit überm Asphalt, die Kette zum Bersten gespannt, krachen Ross und Reiter mit voller Wucht in eine tief zerfurchte Bodenwelle. Ein sanftes Blubb, den Fahrer komprimiert es für einen kurzen Moment in den Sitz – das war’s dann auch schon. Was bei diesem sich zigtausendmal wiederholenden Federvorgang tatsächlich abläuft, welche brutalen Lastspitzen und Biegemomente sich an Rahmen und Schwinge zu schaffen machen, ist einen tieferen Blick in die Hinterradaufhängung wert. Denn nicht allein die hohe Radlast von über 300 Kilogramm, sondern das extreme Hebelverhältnis zwischen Hinterrad und Federbein ist es, das den Hinterbau mit materialmordenden Kräften malträtiert.

So entsteht bei einer Schwingenlänge von rund 600 Millimetern und einer statischen Radlast von 300 Kilogramm zwischen Hinterachse und Umlenkung ein Hebelverhältnis von eins zu drei. Was bedeutet, dass sich die Biegebelastung im Bereich der Umlenkhebel auf 900 Kilogramm erhöht.

Kracht das Motorrad dabei in eine Bodenwelle, schnellt die dynamische Radlast am Hinterrad bis auf 600 Kilogramm hoch. In diesem kurzen Moment entsteht im Bereich der Federbein-Hebelmechanik eine Spitzenbelastung bis zu unglaublichen 1,5 Tonnen.

Reduzierung hoher Kräfte durch Hebelkonstruktionen

Diese extreme Last lässt sich zwar auch mit einem direkt angelenkten Federbein abfangen, doch unterm Strich bereitet eine solch simple Bauart, die bei einigen aktuellen Maschinen wieder zum Einsatz kommt, mitunter Probleme in der Feinabstimmung von Dämpfung und Federung.

Wesentlich geschmeidiger funktioniert die Sache, wenn die extrem hohen Kräfte über variable Hebelkonstruktionen reduziert werden. Genau dies ist die Aufgabe von Systemen wie Pro-Link und Co. Dieser Trick reduziert das Hebelverhältnis zwischen Hinterrad und Stoßdämpfer auf etwa zwei zu eins. Das heißt: Bei 120 Millimeter Federweg am Hinterrad begnügt sich der Stoßdämpfer mit 60 Millimeter Hub.

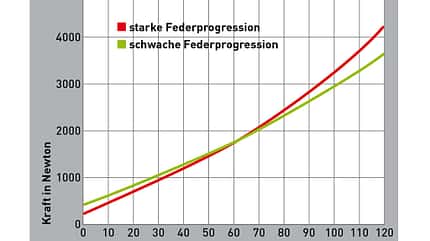

Bedingt durch die Veränderung der Hebelposition und Winkelstellung erreicht man mit den Umlenksystemen auch eine progressive Feder-/Dämpferwirkung. Ein Beispiel: Bei etwa zur Hälfte des Federwegs, also wenn das Motorrad ohne große Belastung über den Asphalt rollt, und das Hinterrad von 40 auf 50 Millimeter einfedert, wird die Feder am Stoßdämpfer um fünf Millimeter zusammengepresst. Taucht das Motorrad durch eine Bodenwelle hinten von 90 auf 100 Millimeter ein, nimmt die Hebelübersetzung in diesem Bereich zu (Progression).

Der beste Kompromiss muss getroffen werden

Dann müssen Stoßdämpfer und Feder um sechs Millimeter komprimiert werden. Diese Progression (in diesem Fall 20 Prozent mehr) schützt vor einem Durchschlagen der Federung und stabilisiert das Motorrad auf welligen Strecken oder bei sportlich flotten Wechselkurven. Je nach Motorradtyp und Einsatzzweck fällt die Progressionskurve flach (leichte Mittelklassemaschinen und Sportler) oder stark (Motocross-Maschinen) aus. Bei Sport- und Rennmaschinen wird meist mit sehr geringer Progression gearbeitet, da hier die grundsätzlich harten Federn genügend Reserven bieten. Zudem baut sich beim Einfedervorgang eine dynamische Dämpfkraft auf, die einem Durchschlagen massiv entgegenwirkt.

Bedingt durch die langen Hebel der Schwingenarme und die bis zu 200 Millimeter breite Bereifung am Hinterrad müssen moderne Schwingen außergewöhnlich hohen Biege- und Torsionskräften standhalten. Diese entstehen in Schräglage, wenn sich die Reifenaufstandsfläche bis zu 80 Millimeter aus der Motorradlängsachse verlagert.

Zu der ungünstigen asymmetrischen Belastung gesellen sich bei 50 Grad Schräglage etwa 40 Prozent der statischen Radlast hinzu. In Kombination verdrehen diese Kräfte und Momente die Schwingenarme. Mit dem Resultat, dass sich das Rad gegen die Schräglage nach oben aufrichten kann. Auch wenn es sich dabei um wenige Winkelgrade handelt, stören solche unkontrollierten Eigenbewegungen das Kurvenverhalten. Zudem können zu „weiche“ Schwingen mit einer regelrechten Eigenfederung lästige Vibrationen, im Fachjargon Chattering genannt, auslösen. Im Umkehrfall können diese Vibrationen aber auch durch zu steife Schwingenkonstruktionen entstehen. Wie bei den Rahmen muss deshalb der beste Kompromiss zwischen tadelloser Spurhaltung und berechenbarer Flexibilität ausgetüftelt werden. Eine nicht ganz unwichtige Rolle in Sachen Biege- und Torsionssteifigkeit spielt dabei auch die Lagerung der Schwinge im Rahmen.

Schwingenbauarten im Wandel der Zeit

Noch bis spät in die 1970er-Jahre hinein stemmten sich zwei Federbeine am Schwingenende gegen die Last von Maschine und Fahrer. So angeordnet, war die Schwinge nahezu frei von jeglichen Biegekräften und musste lediglich mit einer ordentlichen Torsionssteifigkeit (Verdrehung) aufwarten. Dazu genügten einfache, eindimensionale Konstruktionen aus Vierkant- oder Rundrohren mit spielfreier Lagerung und einer stabilen Klemmung des Hinterrads in den Achsführungen.

Erst mit Einführung der Zentralfederung änderten sich die Biegemomente dramatisch. Yamaha löste dieses Problem mit der Cantilever-Federung, die mit einem liegenden Zentralfederbein auskam und durch die Dreieckskonstruktion eine sehr hohe Biegesteifigkeit erreichte.

Anfangs noch mit sehr schlichten Konstruktionen aus Strangpressprofilen ausgerüstet, erkannten die Konstrukteure bei der Einführung der Breitreifen mit mehr als 160 mm, dass nur ein dem Verlauf des Biegemoments angepasstes Profil (siehe Foto oben Yamaha FZR 1000 Exup-Schwinge) die notwendige Steifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht garantieren konnte. Sehr solide gemacht: Die Prismaführung der Hinterachse, die dadurch exakt und unverrückbar fixiert wird.

Aus dieser Erkenntnis mutierten die Hinterradschwingen von einem schlichten, unscheinbaren Bauteil zu einem monströsen Gebirge aus oft höchst eleganten und wertigen Aluminium-Formteilen, die so manchem GP-Renner in Form und Funktion kaum nachstehen.

Extravagant, aber aus technischer Sicht eher ein Statussymbol, kann die Einarmschwinge nur wenige Vorteile verbuchen. Extrem große Lagerdurchmesser und Simmerringe erhöhen die Reibung, und im Verbund mit dem massigen Exzenter zur Kettenspannung fallen auch die ungefederten Massen eher größer aus als bei der konventionellen Zweiarmschwinge (Foto oben Ducati-Schwinge). Weshalb die asymmetrische Konstruktion im Rennsport, mit Ausnahme der Ducati Panigale und der Supersport-/Superbike-MV Agusta F3 und F4, keine Rolle mehr spielt.

Im Zuge der Kosteneinsparung weichen diese handwerklichen Meisterstücke ein- oder zweiteiligen Gussformen mit zum Teil sensationell dünnen Wandungen und entsprechend geringem Gewicht. Eleganz und Wertigkeit allerdings bleiben mit den etwas pickeligen Gussoberflächen auf der Strecke. Dafür sind solche einteilig gegossenen Schwingenkonstruktionen unschlagbar günstig in der Herstellung.

Hinterradfederung richtig einstellen

Grundfunktion der Federvorspannung

Die Federvorspannung ist meist mittels zweier gekonterter Nutmuttern festgelegt. Um diese zu verändern muss die obere mit einem passenden Hakenschlüssel gelöst werden. Durch Drehen der unteren Nutmutter im Uhrzeigersinn erhöht sich die Vorspannung, in die entgegengesetzte Richtung wird diese reduziert. Durch die Federvorspannung verändern sich der Negativfederweg (Ausfederweg) und das Niveau der Maschine. Dieses Niveau hat entscheidenden Einfluss auf das Fahrverhalten (Handling, Stabilität) und das Federsystem, respektive den Auslenkwinkel der Schwinge. Dieser muss sich in einem konstruktiv festgelegten Bereich befinden. Ist der Winkel zu flach (Federvorspannung zu gering), kann das Heck beim Beschleunigen durch die Kettenzugkräfte abtauchen, was sich nachteilig auf Handling und Kurvenstabilität auswirkt.

Der Negativfederweg beeinflusst auch die Lenkgeometrie nachhaltig, da das Motorrad hinten entsprechend hoch oder tief steht. Grundregel: Rund 25 Millimeter Höhenänderung (an der Achse gemessen) verändern das gesamte Motorrad um ca.ein Grad. Der Lenkkopfwinkel verdreht sich ebenfalls um ein Grad, der Nachlauf verschiebt sich um rund sechs Millimeter.

Auswirkungen auf das Fahr- und Federungsverhalten

Zu niedrige Federvorspannung

• Motorrad steht hinten zu tief, Lenkkopfwinkel und Nachlauf verändern sich in Richtung Unhandlichkeit

• Federbein kann bei tiefen Bodenwellen oder hoher Zuladung auf Block gehen

• Motorrad fährt sich in Kurven unhandlich und steif. Neigt am Kurvenausgang zum Untersteuern

• Motorrad wirkt in allen Fahrsituationen träge und unhandlich Überprüfung im Stand: Negativfederweg messe

Zu hohe Federvorspannung

• Motorrad steht hinten zu hoch, Lenkkopfwinkel und Nachlauf verändern sich in Richtung Überhandlichkeit oder Instabilität

• Hinterradreifen kann auf welligen Strecken wegen des zu geringen Negativfederwegs den Bodenkontakt verlieren

• Motorrad kann an Kurven- und Fahrstabilität einbüßen

• Motorrad wirkt in allen Fahrsituationen nervös und instabil

Überprüfung im Stand: Negativfederweg messen

Basiswerte für Federvorspannung*

Negativfederweg ohne Fahrer 5 bis max. 15 mm

Negativfederweg mit Fahrer 30 bis max. 40 mm

| *Bei Federwegen von maximal 130 mm |

Dämpfer-Grundeinstellung am Federbein

Drücken Sie die Maschine am Fahrersitzpolster in die Federung. Sie sollte mit einer erkennbaren Verzögerung ausfedern und spätestens nach einer Sekunde die Ausgangslage erreicht haben. Federt das Heck ruckartig und unkontrolliert aus oder neigt sogar zum Nachschwingen, muss die Zugstufendämpfung erhöht werden. Steckt die Federung dagegen spürbar in der Dämpfung fest und federt nur zäh aus, muss diese verringert werden.

Die Druckstufendämpfung reagiert auf die Einfedergeschwindigkeit. Wird schnell und kraftvoll gedrückt, baut sich ein Widerstand auf. Wird das Einfedern langsam über ein hohes Gewicht bewirkt, bleibt dieser Widerstand aus. Halten Sie sich bei der Grundeinstellung auch hier an die empfohlenen Herstellerwerte. Ändern Sie diese nur dann, wenn Sie eine Optimierung in eine bestimmte Richtung vornehmen wollen.

Dämpferfunktion

Viel Zugstufendämpfung bremst den Ausfedervorgang und macht das Motorrad zum Beispiel in Wechselkurven stabiler. Bei einer zu harten Zugstufe saugt sich das Motorrad bei rasch aufeinanderfolgenden Bodenwellen tief in der Federung fest und wird dadurch unkomfortabel.

Wenig Zugstufendämpfung lässt das Motorrad nach dem Einfedern schnell in seine Ausgangslage zurückschwingen und absorbiert aufeinanderfolgende Stöße besser. Ist die Zugstufe zu weich, schwingt die Maschine nach Bodenwellen mehrfach über die Nulllage und wird so instabil und teigig.

Viel Druckstufendämpfung bewirkt eine straffe, sportliche Federung oder wird bei schwerem Fahrer oder hoher Zuladung gewählt. Ist die Druckstufe zu hoch, prallt der Reifen bei Schlaglöchern hart ab, das Motorrad wird unkomfortabel.

Wenig Druckstufendämpfung erzeugt ein feines Ansprechverhalten mit hohem Federungskomfort und ist für leichte Fahrer geeignet, hat aber ein möglicherweise schwammiges Fahrverhalten in Kurven zur Folge.

ACHTUNG: An den meisten Federbeinen beeinflusst die Zugstufendämpfung durch den in beide Federrichtungen offenen Ringspalt auch die Druckstufe beim Einfedervorgang.