Motoren mit zwei Zylindern galten im Motorradbau der 1920er- und 30er-Jahre in Deutschland nicht unbedingt als revolutionär. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg setzten Firmen wie NSU oder Wanderer auf den Zweizylinder, und BMW rüstete 1923 sein erstes Modell mit einem Boxermotor aus. In England standen Zweizylinder ebenfalls hoch im Kurs. Firmen wie Jap oder AJS schufen damit schon anfangs der 1920er-Jahre ihr Renommee.

In den Vereinigten Staaten galten Zweizylinder bei Indian und Harley-Davidson gar als Standard-Motorisierung. Wer sich den Luxus leisten konnte, legte sich ein Modell mit Vierzylinder-Reihenmotor zu. Doch von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, hatten die meisten Zweizylinder ein V-förmiges Layout oder eben Boxeranordnung.

Weitaus weniger verbreitet waren Parallel-Zweizylinder. Aber gerade in diesem Bauprinzip sah Horex-Konstrukteur Hermann Reeb großes Potenzial für hubraumstarke Viertakter. Reebs erste Entwürfe gingen auf das Jahr 1931 zurück. Die Konstruktion und der Bau des ersten Prototypen-Motors vollzog sich in aller Stille. Nach Aussagen von Horex-Direktor Fritz Kleemann soll Hermann Reeb am Weihnachtsabend des Jahres 1932 den Paralleltwin erstmals auf dem Prüfstand zum Laufen gebracht haben. Die Konstruktion sprühte geradezu von neuen, revolutionären Ideen. Der Motor mit 360 Grad Hubzapfenversatz, also gleichlaufenden Kolben, war mit 90 Millimeter Hub und 65 Millimeter Bohrung als 600er- und mit 75 Millimeter Bohrung als 800er-Sportmotor geplant.

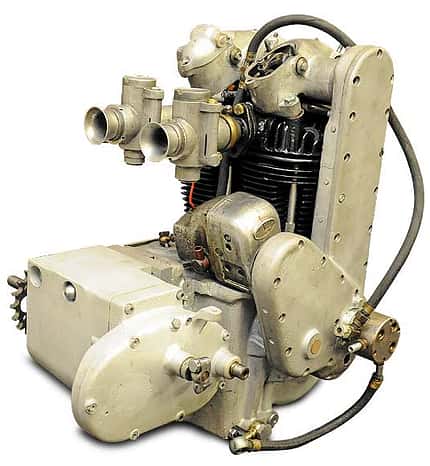

Mit 30 PS bei 5000/min und dem zahmen Verdichtungsverhältnis von 6:1 hatte der 800er thermisch als auch mechanisch noch reichlich Reserven. Die einzeln gegossenen Zylinder und Zylinderköpfe bestanden aus Grauguss und waren mit jeweils vier langen Zugankern mit dem Leichtmetall-Kurbelgehäuse verschraubt. Diese Anordnung erlaubte eine gute Kühlung. Ins Kurbelgehäuse integriert, befand sich hinter den Zylindern der 2,25 Liter fassende Öltank, der das Motoröl der Trockensumpfschmierung beherbergte. Dadurch entfiel ein separater Öltank.

Bedenken, das Motoröl könnte sich durch die Unterbringung im Kurbelgehäuse mangels Fahrtwindkühlung bei Dauerbeanspruchung zu stark erwärmen, erwiesen sich als unbegründet. In einem Bericht von „Das MOTORRAD“ im Juli 1940 über den „Werdegang eines schnellen Apparats“ erreichte die Öltemperatur in keinem Betriebszustand mehr als 60 Grad Celsius. Allerdings setzte die Ölversorgung der in zwei Kugellagern laufenden Nockenwelle schon nach kurzem Betrieb völlig aus. Ein Umstand, der den Vorbesitzer der Maschine bereits zwei neue Nockenwellen gekostet hatte. Ursache war ein Kugelventil in der Steigleitung zum Nockenwellengehäuse, dessen Kugel bei geringster Verunreinigung im Öl zum Klemmen neigte und somit die Leitung versperrte.

Weitere Öl-Versorgungsleitungen, selbst die bei anderen Modellen üblicherweise außen am Motor angeflanschte Ölpumpe, lagen im Motor und trugen zum aufgeräumten Gesamtbild bei. Eine dreifach gelagerte und zerlegbare Kurbelwelle trieb rechtsseitig die in einem Aluminiumschacht untergebrachte Steuerkette an. Eine zweite Rollenkette diente dem Antrieb der Ölpumpe und der hinter dem Zylinder montierten Lichtmaschine.

Als ausgesprochen fortschrittlich galt die Kapselung der Ventilschäfte und Ventilfedern. Mangelnde Schmierung von Ventilen und Führungen sowie die schmirgelnde Wirkung des Straßenstaubs führten bei anderen Herstellern zu starkem Verschleiß. Erstmals kamen an einer Horex anstelle der bis dahin üblichen Zündkerzen mit M 18 x 1,5-Gewinde platzsparende Kerzen mit Gewinde M 14 x 1,25 zum Einsatz. Zwei Amal-Vergaser bereiteten das Gemisch auf.

Konstruktive Unterschiede gab es zwischen den frühen und späteren Serienmodellen: zum Beispiel die Vergrößerung der Kühlrippen über den Auspuffanschlüssen des Zylinderkopfs. Auch die anfangs zylindrische Verrippung der Gusszylinder verjüngte sich später nach unten. Eine zweite Spannschiene verbesserte die Führung der Rollenkette zur obenliegenden Nockenwelle. Die Verbindungsleitungen der Kipphebelgehäuse für den Ölrücklauf, die zunächst gemeinsam mit den Gehäusen gegossen waren, neigten zum Brechen. Abhilfe schafften schließlich elastische Kupferleitungen.

Bei den Motoren der ersten Serie fehlte auch ein Ölmessstab, sodass die Kontrolle nur optisch und über das Entfernen der Öltank-Entlüftung möglich war. Selbst nachfüllen konnte man nur durch die Entlüftung. Später gab es einen Messstab und somit eine leicht zugängliche Stelle zum Nachfüllen. Auch die später eingeführte Einstellschraube, mit der sich die Ölzufuhr zur Kurbelwelle und zum Nockenwellengehäuse regulieren ließ, hatten die Motoren der ersten Serie nicht. Die acht Zuganker, welche die Zylinder und Zylinderköpfe auf das Kurbelgehäuse spannten, hatten zunächst Gewinde der Größe M 8 x 1, später dann M 10 x 1. Zudem verbesserten die Konstrukteure den Rücklauf zum Öltank. Das Potenzial, das in dieser Konstruktion steckte, zeigte sich 1935 bei der Deutschen Meisterschaft in der Gespannklasse deutlich, welche die Karlsruher Braun/Badsching haushoch gewinnen konnten.

Bei der Restaurierung gab der Motor weitere interessante Details preis. Bereits von außen sichtbar, handelt es sich bei den beiden Zylindern nicht um Horex-Serienteile. Zwar sind sie, wie bei den käuflichen S6- und S8-Modellen aus Grauguss gefertigt, unterscheiden sich jedoch in Anzahl und Form der Kühlrippen von der Serie. 17 gegenüber 13 Rippen sollten beim Rennmotor der höheren thermischen Belastung Rechnung tragen.

Noch deutlicher fällt auf der rechten Seite die nachträglich installierte, außen liegende Ölpumpe mit ihren diversen Leitungen auf. Eine Zahnradpumpe mit hoher Förderleistung ersetzte die in der Serie im Motorgehäuse integrierte Kolbenpumpe, die mit einem deutlich geringeren Fördervolumen arbeitete. Zusätzlich spendierte man der Rennmaschine einen voluminösen, externen Öltank samt Ölkühler.

Bei den Zylinderköpfen handelt es sich um die zweite Serie, die sich durch eine größere Verrippung, besonders im Bereich der Auslassventile auszeichnet, und bei der die Einlasskanäle nachträglich bearbeitet sind. Vor ihrer Wiederverwendung waren diverse Arbeiten erforderlich, in deren Verlauf auch zahlreiche abgebrochene Kühlrippen ersetzt werden mussten. Die Ein- und Auslassventile haben Tellerdurchmesser von 40 beziehungsweise 38 Millimeter. Die Schäfte der Einlass- und Auslassventile messen neun Millimeter.

Überaus Interessantes förderte schließlich die Demontage des Motorgehäuses zutage. Statt einer Horex-Kurbelwelle kam eine Spezial-Welle zum Vorschein, deren Herkunft zunächst Rätsel aufgab. Doch dank kleiner Prägungen an den Schäften der beiden Pleuel identifizierte ein NSU-Spezialist das gute Stück als eine Konstruktion auf der Basis von zwei Einzylinder-Rennwellen der legendären NSU-Königswellen-Motoren aus den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg. Beide Kurbelwellen sind miteinander verpresst und dreifach gelagert. Im Gegensatz zum Serienmotor, bei dem ein Lagerschild aus Aluminium das Mittellager aufnimmt, ist das Pendant des Rennmotors aus Stahl gefertigt und deutlich verwindungssteifer.

Aus den Abmessungen für Bohrung und Hub von 81 x 99 Millimeter ergibt sich ein Hubraum von 1019 cm³. Vermutlich hatten die Bohrungen ursprünglich 80 Millimeter Durchmesser, entsprechend einem Hubraum von 955 cm³, und wurden durch wiederholtes Instandsetzen immer weiter aufgebohrt. Der Grund für die relativ niedrige Verdichtung von knapp 1:7 ist auf den Kompressorbetrieb zurück- zuführen, der eine geringere Verdichtung erforderte. Auf der rechten Seite läuft die Kurbelwelle in einem Rollenlager, linksseitig dagegen in einem einfachen Rillenkugellager. Der Grund für diese Anordnung ist nicht ganz nachvollziehbar, würde man doch eher die stärker belastete Abtriebsseite zum Primärtrieb mit einem Rollenlager ausstatten, da diese konstruktionsbedingt deutlich höhere Radialkräfte aufnehmen können.

Ob die große Stahlplatte im rechten Motorengehäuse als Sitz des Kugellagers für eine bessere Aufnahme der Lagerkräfte montiert wurde oder ob sie im Rahmen regulärer Reparaturen lediglich einen ausgeschlagenen Lagersitz ersetzen sollte, wird ebenfalls ein Geheimnis der Konstrukteure bleiben.

Zur Verbesserung der Schmierung wurde der Ölkreislauf offensichtlich bereits in den 30er-Jahren umgebaut. Historische Bilder belegen, dass das Renngespann schon damals über einen separaten Öltank verfügte, und das im Kurbelhaus befindliche Ölreservoir der Serienausführung nicht genutzt wurde. Das Kurbelgehäuse, das weder mit einer Motornummer gekennzeichnet ist, noch über sonstige Markierungen verfügt, war an der Stelle, an der normalerweise die Pumpe sitzt, nicht einmal bearbeitet, hier war also noch nie ein Serienteil montiert.

Mit dem Einbau des separaten Öltanks und der Zahnradölpumpe änderte sich auch das Schmiersystem. Zwei der Leitungen dienen dem Vor- beziehungsweise Rücklauf von und zum Öltank. Über eine dritte saugt die Pumpe das Öl aus dem Kurbelgehäuse an. Weitere Anschlüsse versorgen das linke und rechte Pleuellager sowie die obenliegende Nockenwelle.

Die hochinteressante Motorkonstruktion stellte ihr Leistungsvermögen und ihre Zuverlässigkeit am Ende der Saison 1935 mit der Deutschen Motorradmeisterschaft der Gespanne bis 1000 cm³ unter Beweis und wird demnächst das neu auferstandene Dreirad wiederbeleben.