Zwanzig Jahre ist die Honda Fireblade bereits eine große Performerin. Getan hat sich in dieser Zeit einiges. So wuchs der Hubraum der als Superbikes bezeichneten Sport-Motorräder von 750 auf 1000 Kubik, verwandelte sich der einstige Exot Honda Fireblade mit 900 Kubik zum reglementskonformen Renner mit einem Liter Hubraum, und das charakteristische, aber nicht immer gute 16-Zoll-Vorderrad der SC 28/SC 33-Baureihen (1992 bis 1999) wurde durch ein konventionelles, 17-zölliges Vorderrad ersetzt. Geblieben ist neben dem klangvollen Namen „Feuerklinge“ vor allem eines: die ihr von Beginn an in die Wiege gelegte Fahrbarkeit.

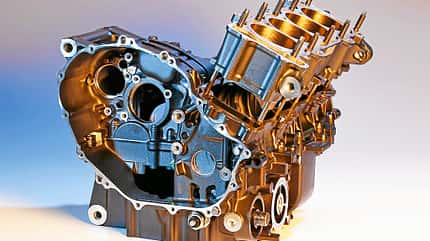

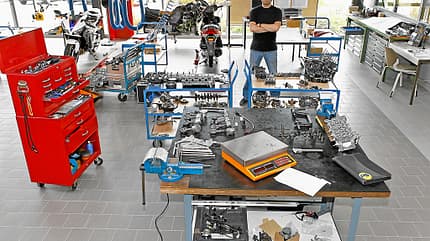

Letztes Mal untersuchten wir den fahrdynamischen Fortschritt der Superbikes an den Honda Fireblades von 1992 (SC 28) und von 2012 (SC 59). Jetzt wenden wir uns den Aggregaten dieser beiden Raketen zu. Zerlegen, wiegen, vermessen und inspizieren die Kraftwerke penibel, um der Weiterentwicklung der Motorentechnik auf die Spur zu kommen. Eine große Hilfestellung leistete dabei die Fortbildungseinrichtung von Honda Deutschland, die Honda Akademie, wo wir beide Motoren unter fachkundiger Anleitung sezieren, begutachten und fotografieren durften.

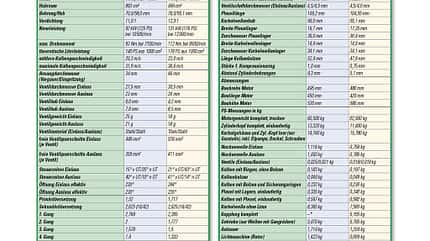

Die erste Annäherung an die beiden Reihenvierzylinder erfolgt zunächst von außen, mit Auge, Maßband und Waage. Je kompakter ein Triebwerk baut, je versammelter dessen Massen in sich selbst sind und je leichter es ist, desto besser lässt es sich im Gesamtsystem Motorrad unterbringen. Bei ähnlichem Zylinderbankwinkel schenken sich die beiden Motoren zunächst nicht viel. Der moderne SC 59-Motor ist 15 mm schmaler, 30 mm kürzer, aber 60 mm höher als der SC 28-Antrieb. Zudem ist er mit 62,5 kg Gesamtgewicht satte zwei Kilo schwerer als der ältere 900-Kubik-Motor. Und das nennt sich Fortschritt? Ja, denn trotz größerer Bohrung ist der Motor schmaler geworden, seine 30 mm kürzere Baulänge erlaubt den Einbau einer traktionsfördernden, längeren Schwinge, ohne den Radstand verlängern zu müssen. Die größere Bauhöhe wird hauptsächlich von der tiefer gezogenen Ölwanne verursacht, die durch diese Bauweise hilft, den Panschverlust im Motor zu minimieren (dazu später mehr). Außerdem muss man sich vor Augen halten, dass der SC 59-Motor eine Literleistung von 178 PS bei 12 000/min generiert, während der SC 28-Vierzylinder gerademal 140 PS/Liter bei 10 500/min abdrückt und so deutlich geringeren Belastungen auf den Lagern ausgesetzt ist.

Ein Blick in die Tabelle (links) verdeutlicht weiter, was sich in Sachen Guss- und Fertigungstechnik getan hat. Fast jedes Bauteil der modernen SC 59, das wir auf die Waage legten, fiel leichter aus als das der SC 28 - mit Ausnahme des Kurbelgehäuses. Das alte Motorgehäuse der 900er ist ein Kilogramm leichter als das aktuelle. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass der 1000er-Motor im Rennbetrieb über 220 PS verkraften muss, ohne dabei zu zerbrechen. So relativieren sich die zwei Kilo Mehrgewicht des modernen Motors sehr schnell. Immerhin muss er nicht nur dem deutlichen Plus an Pferdestärken und Newtonmetern trotzen, er trägt auch noch eine Ausgleichswelle, die entgegen der Drehrichtung der Kurbelwelle läuft, Vibrationen reduziert und mehr Schwungmasse generiert. Diese fehlt der SC 28, was erheblich zu Lasten der Laufkultur geht.

Wo kommt nun diese um 38 PS gestiegene Literleistung her? Wir lassen hier die Aspekte der Gemischaufbereitung außen vor, das führt an dieser Stelle zu weit (CBR 900 RR Vergaser/ CBR 1000 RR Einspritzung). Wenden wir uns der reinen Mechanik der Triebwerke zu. Substanziell für die Leistungsfähigkeit und die Leistungsentwicklung eines Motors ist dessen Hub/Bohrungsverhältnis. Die beiden Honda-Motoren sind sportlich ausgelegte Triebwerke und somit Kurzhuber, also Aggregate, bei denen die Bohrung deutlich größer ausfällt als der Hub. Die SC 59 besitzt ein modernes Hub/Bohrungsverhältnis von 0,735, die SC 28 ein konservativeres von 0,828. Diese Auslegung birgt einen Leistungsvorteil für die SC 59. Ein weiterer Vorteil findet sich im Zylinderkopf. Aufgrund der großen Bohrung können im Zylinderkopf große Ventile zur schnellen Brennraumbefüllung mit Frischgas und zur schnellen Entsorgung des Abgases untergebracht werden. Dieser Prozess wird Ladungswechsel genannt. Da die Abgase im Gegensatz zu den Frischgasen nicht angesaugt, sondern mit hohem Druck durch die Auslassventile gepresst werden, können diese deutlich kleiner ausfallen als die Einlassventile.

Die aktuelle SC 59 hat neben ihrer grundsätzlich kurzhubigeren Auslegung des Motors den eklatanten Vorteil einer um sechs Millimeter größeren Bohrung (SC 59 76,0 mm/SC 28 70,0 mm). So lassen sich in ihren Brennräumen deutlich größere Ventile unterbringen als in denen der SC 28. Allein ihre aus einer Titanlegierung bestehenden Einlassventile fallen mit 30,5 Millmeter Durchmesser ganze drei Millimeter größer aus als die der alten Blade. Erstaunlicherweise wuchsen die Auslassventile allerdings nur um einen Millimeter von 23 mm auf 24 mm. Dadurch verschob sich das Ventilverhältnis (Auslassventil zu Einlassventil) von 1:1,20 (SC 28) zu 1:1,27 (SC 59). Ein Detail, das man sich genauer anschauen muss, denn der Ladungswechsel durch die Ventile ist von entscheidender Bedeutung für die Leistungsfähigkeit eines Triebwerks.

Neben der reinen Ventilgröße, also dem Durchmesser, ist die Fläche, der dem Frisch- oder Abgas geboten wird, um in den Zylinder hinein und hinauszukommen, von großer Bedeutung. Dieser Raum wird freier Ventilquerschnitt genannt und ist ein Indiz für die „Atmungsfähigkeit“ eines Brennraums. Um diese im Vergleich der Motoren hier darzustellen, haben wir den freien Ventilquerschnitt bei maximalem Ventilhub ermittelt. Und in diesem Punkt unterscheiden sich das neue und das alte Fireblade-Triebwerk gravierend. Im aktuellen SC 59-Zylinderkopf stehen dem Frischgas pro Einlassventil 29 Prozent mehr Einlassfläche zur Verfügung, am Auslass immerhin 14 Prozent. Es geht in der SC 28 also deutlich beengter zu.

Weiteren Einfluss auf den Ladungswechsel hat die Ventilerhebungskurve. Sie gibt den Öffnungshub und die Öffnungszeit eines Ventils vor. Die Ventilerhebungskurve ergibt sich aus dem Nockenprofil auf der Nockenwelle und legt fest, wann und wie lange die Ventile öffnen und schließen und in welcher Geschwindigkeit sie das tun. Auch hier fällt auf, dass die SC 59 sowohl an den Einlass- wie auch den Auslassventilen längere Steuerzeiten, ergo längere Ventilöffnungszeiten besitzt. Effektiv stehen der SC 59 einlassseitig 14 Grad, am Auslass fünf Grad längere Öffnungszeiten zur Verfügung. Der Fortschritt wird im Bereich des Zylinderkopfes also eindrucksvoll sichtbar, zumal ein moderner Fireblade-Motor keinerlei Dauerhaltbarkeitsprobleme bereitet und im Renntrimm über 220 PS mobilisiert.

Doch bei der Leistungsfähigkeit eines Motors kommt es auch auf die oszillierenden und rotierenden Massen an. Als oszillierende Masse, also die auf und ab bewegten Bauteile, werden Kolben und Anteile der Pleuelmasse bezeichnet. Je geringer deren Gewicht, desto höher die mögliche Drehzahl und damit die theoretisch erreichbare Leistung. In unserem Fall heißt das konkret: Das Paket Kolben, Kolbenbolzen und Pleuel (inkl. Lagerschalen) wiegt bei der alten SC 28 567 Gramm, bei der aktuellen SC 59 582 Gramm. Fortschritt? Na klar, denn der SC 59-Kolben ist im Durchmesser sechs Millimter größer, schließlich muss er die 76er-Bohrung ausfüllen. Dafür fällt das Pleuel 4,65 mm kürzer aus, was es aber nicht leichter macht als das ältere Bauteil.

Der Grund dafür ist in den höheren Drehzahlen des modernen Motors zu suchen. Die mittlere Kolbengeschwindigkeit des CBR 900 RR-Motors liegt bei 20,3 m/s - ein Wert von 20 m/s wurde lange als Obergrenze haltbarer Motoren betrachtet. Lediglich reinen Rennmotoren mutete man höhere Kolbengeschwindigkeiten zu. Die CBR 1000 RR SC 59 weist eine mittlere Kolbengeschwindigkeit von 22 m/s auf und ist nur wegen besserer Materialien an Kolben, Kolbenbolzen und Pleuel dauerhaft überlebensfähig. Der Fortschritt liegt hier also in der Güte der verwendeten Werkstoffe, die die oszillierende Masse trotz der massiv gestiegenen Leistungsfähigkeit nur minimal erhöht haben.

Ein weiterer Aspekt, um die Effizienz eines Triebwerks zu steigern, ist die Minimierung der inneren Reibung. Reibung und damit Widerstand entsteht an den Kontaktflächen aller bewegten Bauteile eines Motors. Also an allen Lagerstellen und Zahnrädern, zwischen Kolbenringen und Zylindern, aber auch direkt am Kurbeltrieb. An den CBR-Motoren ist auffällig, dass zum Beispiel die Pleuellager der SC 59 größer und breiter wurden, nicht jedoch die Kurbelwellenhauptlager - und das trotz der erheblichen Leistungssteigerung. Dafür reduzierte sich an den Kolben die Stärke der Kompressionsringe von 1,0 mm an der SC 28 auf 0,75 mm bei der SC 59. Außerdem sind die Zylinderlaufbahnen der SC 59 mit einer speziellen, reibungsarmen Beschichtung versehen, was laut Honda aus fertigungstechnischen Gründen den auf das Gehäuse geschraubten Zylinderblock notwendig macht.

Viel Feinarbeit überall, die nicht sofort ins Auge springt. Unübersehbar ist dagegen eine gravierende Änderung im Motoren-Design. Die anfänglich erwähnte tiefgezogene Ölwanne sorgt zwar für eine größere Bauhöhe des SC 59-Motors, wiegt diesen Nachteil aber aus mehreren Gründen wieder auf. Im Hinblick auf die innere Reibung birgt sie den Vorteil, dass die Kurbelwelle immer oberhalb des Ölniveaus rotiert, was den sogenannten Panschverlust minimiert. Als Panschverlust bezeichnet man den Widerstand, der entsteht, wenn die Kurbelwelle durch Motoröl dreht. Außerdem wird so eine sichere Ölversorgung bei heftigem Beschleunigen oder Bremsen sichergestellt. Im Gehäuse entsteht durch die hoch und runter sausenden Kolben ein heftiger Wechsel von Unterdruckzonen unter einem nach oben jagenden Kolben und Überdruckzonen unter einem nach unten drückenden Kolben. Das Hin und Her der Luft im Kurbelgehäuse wird Pumpverlust genannt. Er lässt sich nur durch eine gute Querbelüftung im Gehäuse verringern. Auch hier wurde der SC 59-Motor verbessert.

Die 20 Jahre zwischen dem Ur-Antrieb und der aktuellen Version sind also in vielen Aspekten offensichtlich, so zum Beispiel auch in den übereinander platzierten Getriebewellen, die den Motor der SC 59 kompakter machen. Es ist aber die Summe vieler Veränderungen, die ein Gesamtergebnis erzeugen. So darf man bei der Begutachtung der Motoren den Ansaugtrakt sowie die Gemischaufbereitung nicht vergessen. Während der SC 28-Vierer noch mit Vergasern lief, ist einem SC 59-Triebwerk ohne seine Einspritzung kein Pferdchen zu entlocken. Betrachtet man die Einlassquerschnitte genauer - sie dienen ebenfalls als Indikatoren der Leistungsfähigkeit eines Motors -, dann wird schnell klar, wo die Power einer SC 59 herkommt. Sie besitzt einen um 83 Prozent größeren Ansaugquerschnitt als die SC 28. Zieht man nun noch die damals und heute herrschenden Abgas- und Geräuschgrenzwerte mit in Betracht, so ist es eigentlich ein Wunder, dass eine aktuelle Fireblade überhaupt noch so kraftvoll und dennoch fahrbar daherkommt. Und dieses Wunder heißt: 20 Jahre harte Entwicklungsarbeit bis ins Detail.

Dankeschön

Und wieder gilt es, danke zu sagen. Diesmal verneigen wir uns vor der Honda Deutschland GmbH, die uns einen Tag in ihrem Schulungszentrum der Honda Akademie aufnahm und neben den Schulungsmotoren zum Zerlegen auch noch Betreuer und Werkstattfläche zur Verfügung stellte. Vor Ort unterstützte uns Zweirad-Meister Thomas Großmann (51), der bereits seit 1997 als Trainer im Fort- und Weiterbildungswesen von Honda tätig ist. Er durfte auch das von uns angerichtete Chaos wieder in Ordnung bringen. Dankeschön!

PS-Messwerte

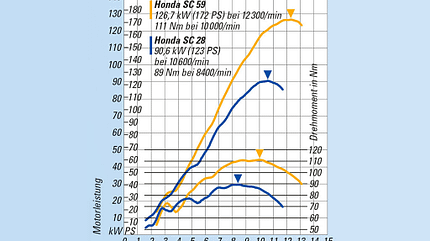

Leistungsdiagramm:

Da holt der Bartel den Most! Die SC 59 deklassiert die SC 28 zum Mofa. Lediglich in Sachen Leistungsent- faltung kann die alte Fireblade noch einiger- maßen mithalten. Ansonsten wird die Entwicklung der letzten 20 Jahre mehr als deutlich. Ab 5000/min zieht die CBR 1000 der CBR 900 auf und davon, überragt sie in allen Drehzahlbereichen nachhaltig.

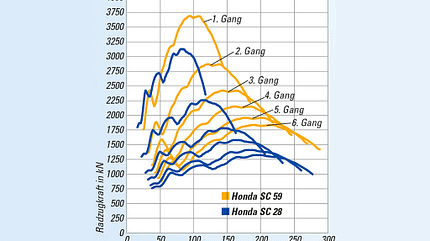

Zugkraftdiagramm:

Hier wird richtig deutlich, was Sache ist. Das Diagramm zeigt an, bei welcher Geschwindigkeit in welchem Gang was für eine Zugkraft am Hinterrad ankommt. Daraus wir deutlich, das die SC 28 (blaue Linie) im vierten Gang noch nicht einmal annähernd die Zugkraft ans Hinterrad wuchtet, wie die SC 59 im Sechsten. Will die Alte mit der Neuen zwischen 100 und 150 km/h mithalten, muss sie im dritten Gang fahren.

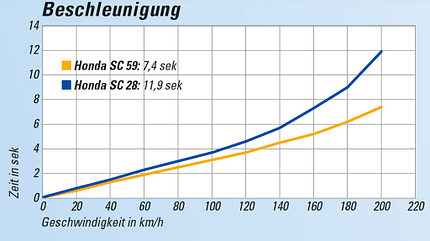

Beschleunigung sichtbar gemacht: Was die Zahlen der nüchternen Beschleunigungswerte von 0 auf 200 km/h nicht zeigen, verdeutlicht diese Grafik. Eine CBR 1000 RR Typ SC 59 beschleunigt von 0 auf 200 km/h in 7,2 Sekunden (gelbe Linie). Die alte CBR 900 RR Typ SC 28 benötigt dafür 11,9 Sekunden. Kann sie bis 100 km/h noch einigermaßen mithalten, beginnt sie ab 130 km/h richtig Boden zu verlieren. Ab dieser Geschwindigkeit benötigt man zur Beschleunigung nur noch zwei Sachen: eine gute Aerodynamik und ganz viel Leistung.

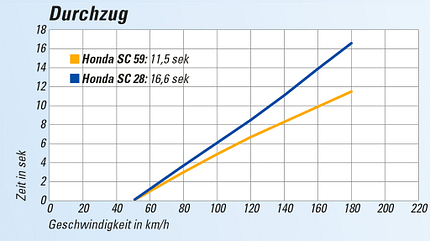

Ein sehr ähnliches Bild zeigt das Durchzugsdiagramm. Im letzten Gang wird bei 50 km/h voll aufgeklappt. Bereits bei 70 km/h beginnt die SC 59 davonzuziehen, die alte Fireblade ist trotz einer sehr ähnlichen Fahrzeugmasse und einer kürzeren Gesamtübersetzung chancenlos. Die 900er generiert einfach nicht denn unnachgiebigen Schub der 1000er und muss sich so bis 200 km/h ganze 5,1 Sekunden einschenken lassen. Vor allem beim schaltfaulen Fahren auf der Landstraße ist das eine gefühlte Ewigkeit.

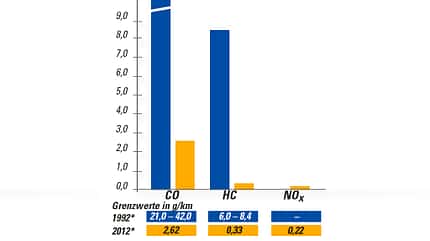

Abgase:

Die blauen Balken stellen die 1992 geltenden Abgasgrenzwerte für Motorräder wie der CBR 900 RR dar. Die gelben entsprechen der seit 2006 herrschenden, EURO III genannten Regulierung. Die heute geltenen Grenzwerte stellen einem die hohen Anforderungen an eine moderne Einspritzung inklusive Abgasreinigung bildlich dar. Dass auch das Abgas einer CBR 1000 RR immer noch giftig ist, liegt in der Natur des Verbrennungsmotors.