Sie bedeutet viel für Kawasaki, die Z 1000 . Unter den Naked Bikes ist sie der heilige Gral der Marke. Das Z steht in der Motorrad-Nomenklatur schon seit 1972 für die kleinste der vier japanischen Marken: Damals brachte Kawasaki die Z1 Super Four als stärkstes und schnellstes Serienmotorrad seiner Zeit. Ein Traum auf zwei Rädern, 79 PS stark, mit zwei obenliegenden Nockenwellen geadelt. Die luftgekühlte 900er-Z1 legte den Grundstein für Kawasakis sportliches Image.

An deren Nachfolgerin mit dem vollen Liter Hubraum erinnerte im Jahr 2003 die erste Z 1000 der Neuzeit, siehe Historie auf Seite 56; ihre 953 cm3 Hubraum hätten auch den Namen Z 900 erlaubt. So oder so war die "1000er" ein echtes Bekenntnis: zu einem aggressiv gestylten, sportlichen Naked Bike. Einer Motorrad-Gattung, welche die sonst so übermächtigen Japaner bis dahin fast kampflos den europäischen Herstellern überlassen hatten.

Wiederum hatte Kawasaki eine Legende geboren. 2007 musste der Kawa-Kanten zum Face-Lifting: Modifikationen vor allem an Motor (mehr Drehmoment, G-Kat), Bremsen (ABS) und Design. Alles noch mit dem ursprünglich aus der ZX-9R stammenden Triebwerk.

Doch diesmal, 2010, bleibt kein Stein auf dem anderen. Kawasaki präsentiert eine von Grund auf neu konstruierte, erstarkte Z 1000, die nur noch den Namen mit den Vorgängern teilt. Mit komplett neu entwickeltem Vierzylinder und Fahrwerk speziell für dieses Modell. Erstaunlich, denn auf den ersten Blick bleibt die Familientradition von Kawasakis rollendem Kulturdenkmal gewahrt. Erst bei genauerem Hinsehen fallen die vielen modernen Komponenten und die Details des aufgefrischten Designs auf. Vorn tief geduckt, das Heck hochgereckt.

Allein der 138-PS-Motor, neu von der Kurbelwelle bis zum Ventildeckel. Er misst 1043 cm3, 90 cm3 mehr als bislang. Seine langhubigere Auslegung soll für reichlich Druck von unten und eine fülligere Drehmomentkurve sorgen. Mit Erfolg: "Ab 6000 Umdrehungen legt der Antrieb gierig zu", schrieb MOTORRAD-Redakteur Rolf Henniges im Fahrbericht zur neuen Kawasaki Z 1000 (Ausgabe 26/2009). Der neue Motor wurde auch darauf getrimmt, jenseits der 7000/min deutlich schneller hochzudrehen, als man dies bei bisherigen Z 1000 kannte. Auch dies konnte der Kollege bestätigen: "Wer den Mut hat, den Vierzylinder auszupressen (...), wird mit einer unglaublich emotional wirkenden Beschleunigung belohnt."

Die Kurbelwelle liegt weiter unten als beim alten Motor, um ohne zusätzliche Bauhöhe mehr Hub zu realisieren. Eine Ausgleichswelle, die von einem Zahnrad an der sechsten Kurbelwange angetrieben wird, soll übermäßige Vibrationen im Zaum halten. Kurz vor dem Drehzahlbegrenzer bei 12000/min zeigten sich bei der Präsentation jedoch "hochfrequente Vibrationen, die Hände und Füße zittern lassen". Der Drosselklappendurchmesser beträgt 38 Millimeter, beim alten Motor waren es 36. Die Sekundärdrosselklappen sind oval und stehen hochkant. Sie bauen dadurch weniger breit - was einen schmal geschnittenen Rahmen erlaubt. Offenbar optimieren die Sekundärdrosselklappen wie gewünscht das Ansprechverhalten auf Gasbefehle: "Der Vierzylinder hängt ultradirekt am Gas und setzt Sprintkommandos nahezu digital um."

Damit die zwischen den Rahmenprofilen untergebrachte, höher aufragende Airbox und die Ansaugluft nicht zu stark von der Motorwärme beeinträchtigt werden, leitet das "Cool-Air-System" kühle Luft durch Kanäle oberhalb der Kühler-Verkleidungen rechts und links zur Airbox, was Leistungsverluste durch erwärmte Ansaugluft minimiert. Nicht zu verwechseln mit einem Ram-Air-System, wo gezielt zugeführte Luft per Staudruck in der Airbox komprimiert wird. Ein Resonator im Innern des Luftfilterkastens soll das Ansauggeräusch bei niedriger Drehzahl reduzieren, bei hoher Drehzahl dagegen gibt‘s ordentlich was auf die Ohren. "Infernalisches Brüllen aus der Airbox" registrierte Rolf Henniges kurz vor 12000 Touren.

Technik der Kawasaki Z 1000 Teil 2

Der nur noch 15 statt 18,5 Liter fassende Stahltank ist der kleinste aller Z-1000-Generationen. Schade. Das vormals vor dem Lenker positionierte Zündschloss sitzt nun wie bei einer Ducati Monster an der Vorderseite des Tanks. Der große Vorschalldämpfer vor dem Hinterrad erlaubte es, die Endschalldämpfer kürzer und kompakter als beim Vormodell zu gestalten: Ihr Volumen schrumpfte von viereinhalb auf aktuell je drei Liter, das Gewicht von jeweils 5,1 auf 3,5 Kilogramm. Dies fördert bei etwa gleichem Gewicht der gesamten Abgasanlage eine bessere Massenzentralisierung und einen niedrigeren Schwerpunkt. Wie zuvor besitzen die zwei Schalldämpfer zusammen vier Auspuffmündungen; im rechten Schalldämpfer sitzt eine Klappensystem.

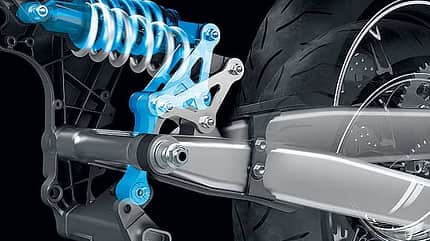

Der neue Rückgratrahmen wurde eigens für die 2010er-Z 1000 entwickelt. Er ist nun aus Aluminium statt aus Stahl gefertigt und spart etwa drei bis vier Kilogramm Gewicht ein. Und das bei rund 30 Prozent größerer Verwindungssteifigkeit gegenüber der bisherigen Z 1000. Der neue Rahmen ist eine fünfteilige Guss-Konstruktion, bestehend aus Lenkkopf, linkem und rechtem Rahmenprofil und zwei Querverbindungsstücken. Die Rahmenprofile mit offenem, c-förmigem Querschnitt verlaufen über dem Motor, was eine schmale Konstruktion mit gutem Knieschluss erlaubt. Die Rahmenprofile und die Lagerplatten für die Schwinge bilden nun eine Einheit aus Druckgussteilen.

Drei der jetzt vier Motoraufhängungen sind starr. Nur die hintere obere Aufhängung des Motorgehäuses ist in Gummi gelagert.

Der Heckrahmen, der bisher aus zwei links und rechts an den Rahmen geschweißten Stahlteilen bestand, ist nun eine geschraubte, dreiteilige Konstruktion aus Aluminiumguss. Leichter und reparaturfreundlicher. Das Weglassen der Seitendeckel bringt eine geringere Breite unter dem Sitz. Ferner hilft die um fünf Millimeter abgesenkte Sitzhöhe dabei, den Boden sicher mit beiden Füßen zu erreichen. Um aktive Sicherheit kümmern sich die radial betätigten wie verschraubten Vierkolben-Festsattel-bremsen vorn. In Deutschland besitzt die Z 1000 ABS serienmäßig.

Die 41 Millimeter messende Upside-down-Gabel ist nun zusätzlich in der Druckstufe und damit voll einstellbar. Sie arbeitet hinter lang gezogenen, auffälligen Abdeckungen. Diese schützen die Gleitrohre und verstärken die geduckte, nach vorn orientierte Gestaltung. Der breite, schmale Doppel-Scheinwerfer verleiht der neuen Z 1000 von vorn ein grimmiges Aussehen. Eine geschickte Reflektoranordnung zielt auf effektive Lichtbündelung und dadurch gute Ausleuchtung. Allerdings leuchtet bei Abblendlicht allein der rechte der beiden Scheinwerfer; Tribut an die mit 336 Watt nicht allzu üppig dimensionierte Lichtmaschine. Ein zackiger Bugspoiler unterstützt das schräg nach vorn orientierte Design. Auch die minimalistische, schlanke Heckpartie rückt die Massen physisch und visuell von hinten nach vorn.

Komplett neu: Motor, Chassis und Auspuff

Der Dohc-Reihenvierzylinder mit 1043 cm3 bietet rund zehn Prozent mehr Hubraum, Leistung und Drehmoment als die alte Z 1000 mit 953 cm3: 138 statt 125 PS, 110 statt 99 Newtonmeter. Drehmomentfördernd wurde in dem bis zum Gehäuse komplett neu entwickelten Vierzylinder der Hub vergrößert, von 50,9 auf nun 56,0 Millimeter. Die Bohrung fällt sogar minimal kleiner aus – Kolbendurchmesser 77,0 statt 77,2 Millimeter. Moderne Fallstrom-Drosselklappengehäuse lassen die Luft auf geradem Weg in den Motor strömen. Recht lange Ansaugtrichter sollen viel Dampf von unten bringen. Der neue Rahmen spannt den mittragenden Motor versteifend an vier statt zuvor drei Punkten ein. Die modifizierte Auspuffanlage folgt dem Muster 4-2-1-2, wie gehabt stilistisch mit vier Schalldämpfer-Mündungen.

Das Design:

Die neue Z 1000 treibt das aggressive Styling ihrer Vorgängerin radikal weiter: Ihr Design prägen laut Kawasaki "weit nach vorn orientierte Linien und im Frontbereich konzentrierte Massen", um bereits im Stand mehr Dynamik zu vermitteln. Diesem Eindruck dienen die vollverkleidete Upside-down-Gabel, die scharf geneigte, lange Lampenmaske und das minimalistische Heck ohne Seitendeckel. Wie wichtig Kawasaki der optische Auftritt der Z ist, beweist ein Passus aus der Presse-Mappe in feinster Marketing-Prosa: "Während das Vorgängermodell an einen energiegeladenen, sprungbereiten Athleten erinnerte, hinterlässt die neue Z 1000 den Eindruck eines gefährlichen Raubtiers, das sich schlafend stellt – doch bereit ist, ohne zu zögern loszuschnellen."

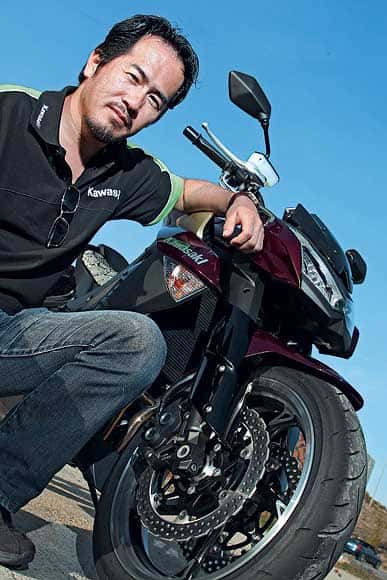

Infos des Designers:

Keishi Fukumoto erklärt die gestalterischen Grundlagen der neuen Z 1000: Bei einigen der aktuellen "Super-Naked-Modelle" handele es sich im Grunde um Supersportmodelle ohne Verkleidung: "Derartige Konstruktionen unterliegen konzeptionellen Beschränkungen. Bei der neuen Z 1000 hingegen konnten wir solche Limitierungen vermeiden, da die Maschine mit absoluter gestalterischer Freiheit entwickelt wurde." Auf Supersportlern basierende Motoren und Fahrwerke böten Top-Performance, aber die Zahl der Fahrer, die in der Lage sind, diese Leistung auch auf die Straße zu bringen, sei sehr begrenzt: "Statt Leistungs- und Topspeed-Werte zu optimieren, wurde die Z 1000 entwickelt, um schlichtweg zu begeistern."

Vorgänger der Kawasaki Z 1000

Die Kawasaki Z 1 Super Four reifte ab 1972 mit ihrem Dohc-Motor rasch zur Legende. Der damalige Test-Chef von MOTORRAD, Franz-Josef Schermer, gab der pendel-anfälligen 900er den Namen "Frankensteins Tochter". Ende 1976 erschien dann die Z 1000, ebenfalls mit Entenbürzel, Speichenrädern und viel Chrom. Sie machte durch Vergrößern der Bohrung auf 70 Millimeter bei unverändert 66 Millimetern Hub das Maß voll. Mit einem Liter Hubraum und besserem Fahrwerk war sie schlicht "Frankensteins Meisterstück": wie zuvor die 900er das schnellste Großserien-Big Bike seiner Zeit. In der Folgezeit entstand eine ganze 1000er-Modellfamilie bis hin zum vierzylindrigen Soft-Chopper Z 1000 LTD. Der gute alte Zweiventil-Motor aus der Z1 wurde durch nochmaliges Aufbohren auf 72,5 Millimeter sogar noch zur Basis aller Z 1100 und der GPZ 1100. Kein Zufall also, dass Kawasaki an diesen Nimbus anknüpfte und im Jahre 2003 das erste aggressive Naked Bike aus Japan eben Z 1000 taufte. Nun natürlich mit wassergekühltem Vierventil-Motor und einem ihm ebenbürtigen Fahrwerk gesegnet. Die vier mutig gestalteten Auspuffe des 2003er-Modells waren ebenfalls eine Hommage an die Ahnen. Dabei stapelte die neue Z 1000 des 21. Jahrhunderts mit 953 cm3 sogar ein wenig hoch.

1976 Auf der Kölner IFMA präsentiert Kawasaki die Z 1000 A1. Sie hat serienmäßig nur zwei Auspufftöpfe. Die Vier-in-vier-Anlage stammt von der 900er.

1016 cm3, Bohrung x Hub 70,0 x 66,0 mm, 85 PS bei 8000/min, 80 Nm bei 6500/min, Vmax 210 km/h, 256 kg, Reifen 3.25 H 19 und 4.00 H 18, Tankinhalt 16,5 Liter, Preis: 9000 Mark (1977)

1977 Kantig mit Gussrädern und Cockpitverkleidung: Zur Z 1000 kommt die sportliche Z1-R dazu, "Motorrad des Jahres" 1977.

1016 cm3, Bohrung x Hub 70,0 x 66,0 mm, 90 PS bei 8000/min, 81 Nm bei 7000/min, Vmax 212 km/h, 260 kg, Reifen 3.50 V 18 und 4.00 V 18, Tankinhalt 22,0 Liter, Preis: 9968 Mark (1978)

1980 Kawasaki kreiert die Z 1000 Fuel Injection (Z 1000 H1) als erstes Serienmotorrad mit Kraftstoff-Einspritzung.

1016 cm3, Bohrung x Hub 70,0 x 66,0 mm, 97 PS bei 8000/min, 89 Nm bei 7000/min, Vmax 212 km/h, 263 kg, Reifen 3.50 V 19 und 4.50 V 18, Tankinhalt 18,0 Liter, Preis: 9960 Mark (1980)

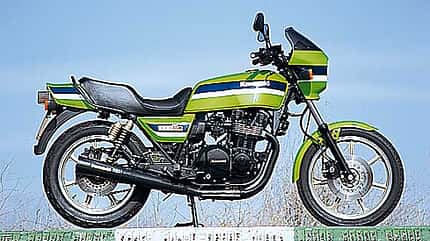

1983 Giftgrüne Replika von Eddie Lawsons Werksrenner: Superbike Z 1000 R mit tiefer Sitzmulde und Gasdruck-Stoßdämpfern.

998 cm3, Bohrung x Hub 69,4 x 66,0 mm, 98 PS bei 8500/min, 85 Nm bei 7000/min, Vmax 212 km/h, 260 kg, Reifen 3.25 V 19 und 4.25 V 18, Tankinhalt 21,0 Liter, Preis: 10590 Mark (1983)

2003 Modifizierter Supersport-Motor aus der ZX-9R in völlig neuem Umfeld: die Z 1000 markiert Japans Rache bei den Nackten.

953 cm3, Bohrung x Hub 77,2 x 50,9 mm, 127 PS bei 10000/min, 96 Nm bei 8000/min, Vmax 245 km/h, 224 kg, Reifen 120/70 ZR 17 und 190/50 ZR 17, Tankinhalt 18,0 Liter, Preis: 10140 Euro

2007 Alltagstauglicher mit ABS-Radial-Bremsen und mehr Druck, feister mit zwei fetten Schalldämpfern: renovierte Z 1000.

953 cm3, Bohrung x Hub 77,2 x 50,9 mm, 125 PS bei 10000/min, 99 Nm bei 8200/min, Vmax 245 km/h, 235 kg, Reifen 120/70 ZR 17 und 190/50 ZR 17, Tankinhalt 18,5 Liter, Preis: 10575 Euro