Das erste Werk, das Guiseppe Pattoni in Eigenregie schuf, war die 250er-Zweizylinder-Rennmaschine von 1963. Doch die erste Maschine, welche den klangvollen Namen Paton am Tank trug, erschien bereits 1958. Noch 1957 war Pattoni Chefmechaniker des Grand Prix-Teams von Mondial gewesen. Er war für Cecil Sandfords 250er verantwortlich, die der Brite in jenem Jahr zum Weltmeistertitel gesteuert hatte. Als das Werksteam seine Pforten schloss, gewährte Mondial-Besitzer Graf Boselli seinem Mitarbeiter den Zugriff zu sämtlichen Ersatzteilen der Rennabteilung. Zusammen mit Ingenieur Lino Tonti entwickelte er mithilfe der Teile eine 125er-Grand-Prix-Maschine für die Saison 1958. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um einen Serien-Renner im Werksrahmen, dessen Zylinderkopf Lino Tonti von einer auf zwei obenliegende Nockenwellen umkonstruiert hatte. Ihr Debüt feierte sie als Mondial-Paton. Doch Graf Boselli bat für das zweite Rennen den Namen Mondial zu entfernen.

Ab diesem Zeitpunkt startete die erste Paton, deren Name sich aus den Kürzeln ihrer beiden Väter Guiseppe Pattoni und Lino Tonti ableitete. Obwohl sich anschließend die Wege der beiden trennten, behielt Guiseppe Pattoni den Firmennamen bis zu seinem Lebensende bei. Ebenfalls 1958 kaufte Stan Hailwood seinem Sohn Mike eine 125er-Paton, mit der dieser die TT auf dem 7. Platz beendete und einige Monate später in Silverstone sein erstes Rennen gewann. 1959 tauchte beim italienischen Grand Prix in Monza die erste Zweizylinder-Paton auf. Dabei handelte es sich noch um eine Konstruktion von Lino Tonti, die er zwei Jahre vorher als Nachfolger der 250er-Einzylinder entworfen hatte. Doch der Zweizylinder geriet zu groß und schwer.

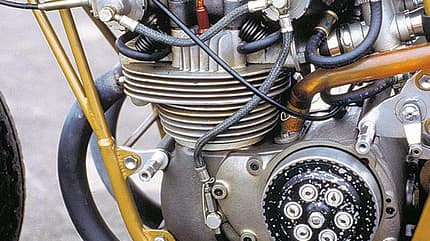

Guiseppe Pattoni entwarf 1963 seinen eigenen Zweizylinder, der wesentlich leichter und kompakter ausfiel. Er verdoppelte praktisch den 125er-Mondial-Einzylinder, der 1957 unter Tarquinio Provini die Weltmeisterschaft gewonnen hatte. 53 mm Bohrung und 56,4 mm Hub ergaben für den Twin mit 180 Grad Hubzapfenversatz 249 cm³. Der Gegenläufer drehte bis 12000/min und fiel durch raue Vibrationen auf. Im vertikal geteilten Kurbelgehäuse aus einer Magnesiumlegierung rotierte die gebaute Kurbelwelle in vier Wälzlagern.

Eine Vorgelegewelle trieb die Ölpumpe, den Unterbrechernocken und den Zahnradsatz an, der zwischen den Zylindern zu den beiden obenliegenden Nockenwellen führte, und fungierte zugleich als Teil des Primärtriebs. Auf den einzelnen Zylindern thronte je ein Kopf mit zwei Ventilen, darüber das wuchtige einteilige Nockenwellengehäuse. Offen liegende Haarnadel-Ventilfedern waren bei europäischen Rennmotoren jener Epoche beinahe obligatorisch. Die vier 10-mm-Kerzen der Doppelzündung saßen tief zwischen den Kühlrippen und erforderten für die Montage spezielles Werkzeug.

Obwohl der Motor nur 10 : 1 verdichtete, mussten die Kerzen exakt ausdistanziert werden, damit sie keinen Kontakt mit dem Kolbenboden aufnahmen. Zwei 32er-Dell’Orto SSI-Vergaser mit gemeinsamer Schwimmerkammer sorgten für das richtige Gemisch. Eine lange, stark verrippte Ölwanne war ins Kurbelgehäuse integriert und bunkerte bescheidene zwei Liter Castrol R 30. Die Ölpumpe versorgte die Motorinnereien und das Sechsganggetriebe mit Schmierstoff. Im Gegensatz zum optisch dominanten Motor schien der feingliedrige Rahmen von einer 125er zu stammen, funktionierte aber ebenso tadellos wie die Ceriani-Gabel und die Girling-Federbeine. Die verstärkte Schwingenlagerung nahm die reichlich filigran erscheinende Schwinge mit ovalem Querschnitt auf. Die Verkleidung und der schlanke 13-Liter-Tank bestanden aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

1964 gab die nun hellgrün lackierte Paton unter Alberto Pagani ihr Debüt. Just zu diesem Zeitpunkt fochten die japanischen Hersteller Honda, Suzuki und Yamaha mit extrem aufwendigen Multizylinder-Konstruktionen eine Materialschlacht in nie gekanntem Ausmaß aus. Selbst das Werksteam von MZ stellte sich der Herausforderung. Gegen eine solche Übermacht hatte der italienische Zweizylinder keine reelle Chance. Die Dominanz der Werksteams schlug sich nicht nur in den Höchstgeschwindigkeiten nieder. Auf der TT erreichte die Paton 123,7 mph; das schnellste Motorrad, die Square-Four-Suzuki, spielte mit 141,1 mph in einer ganz anderen Liga.

Trotz des 12 000/min drehenden Zweizylinders galt die Paton als robust und zuverlässig, was sie bei der TT bestätigte: Suzuki-Fahrer Bert Schneider kam nicht ins Ziel; Alberto Pagani belegte hinter Jim Redman (Honda) und Alan Sheperd (MZ) immerhin den 3. Platz. Mit einem 5. Platz konnte sich Pagani beim ostdeutschen Grand Prix am Sachsenring noch einmal in Szene setzen. Das größte Handicap des Zweizylinders lag wahrscheinlich in seinem Gewicht. Zwar drückten der von Pattoni gezeichnete und von Belletti gebaute Doppelschleifenrahmen mit seinen filigranen Rohren sowie die Fontana-Bremsen die Pfunde, aber der Motor selbst war schwer: Trocken wog die 250er-Paton 123 Kilogramm. Guiseppe Pattoni schien eine 350er mit ähnlichem Gewicht sinnvoller. Deswegen bohrte er den zweiten der beiden jemals gebauten 250er-Motoren auf 350 cm³ auf.

Mit dem 43 PS starken Motorrad zog Gilberto Parlotti die Aufmerksamkeit der internationalen Rennszene auf sich. Der Twin wanderte durch die Hände von Mike Duff und landete schließlich in Liverpool beim Unternehmer Bill Hannah. Sein Fahrer Fred Stevens überzeugte Hannah schließlich, die Paton noch weiter auf 500 cm³ zu vergrößern. Als mein Freund Maurice Augier die Hannah-Paton 500 anschließend erstand, bot er mir an, sie bei der historischen Parade der TT zu bewegen. Nach diesem Erlebnis und einem Besuch bei Guiseppe Pattoni beschloss ich, die Ex-Stevens-Paton zu kaufen, und so landete das seltene Stück in meinem Besitz.

Was geschah mit der letzten Paton GP 250?

Die einzig überlebende 250er-Paton mit der Nummer 1 hatte Guiseppe Pattoni 1964 an den schwedischen Privatmann Bo Gustafsson verkauft, der sie in der Saison 1965/66 in Grand-Prix-Rennen bewegte. Allerdings war ihm kein großer Erfolg beschieden. Als Gustafsson 1966 nach Vancouver/Kanada emigrierte, nahm er die Paton mit und versetzte sie in Showroom-Condition, bevor er sie in den frühen 70ern an den Enthusiasten Larry Johnson in die USA verkaufte.

Johnson war an den Rollstuhl gefesselt, an seiner Stelle pilotierte ein befreundeter Fahrer die Paton bei gelegentlichen Demonstrationsläufen auf der Rennstrecke. 1983 entschied sich Johnson das rare Stück zu veräußern. Er hatte von meiner Paton gehört und bot mir seine 250er sozusagen als Ergänzung des ursprünglichen Doubles an. Trotz des stolzen Preises konnte ich nicht widerstehen.

Alle Zweifel an meiner Entscheidung verflogen, als ich an einem Februar-Abend den italienischen Renner aus der Transportkiste packte. Er strahlte nicht nur makellos, sondern es kamen auch eine Menge Ersatzteile und Konstruktions¬zeichnungen zum Vorschein. Auf die schmalen Borrani-WM1-Felgen hatte Larry Johnson Dunlop TT 100 gezogen, die einzigen Reifen, die er für diese Dimensionen auftreiben konnte. Denen zeigte sich das Fahrwerk allemal gewachsen.

Jedesmal wenn ich die Paton anschließend bewegte, erlebte ich einen echten Kick und das unvergleichliche Vergnügen, dem schwirrenden, hochfrequenten Auspuffklang ihres Zweizylinders zu lauschen, der sich anders darbot als alles, was sich sonst auf der Rennstrecke bewegte. Obwohl ich nicht erwartet hatte, in den Klassik-Rennen der 80er-Jahre wettbewerbsfähig zu sein, konnte ich in Snetterton, Misano und auf dem Salzburgring gewinnen. Ganz offensichtlich lagen Kurse mit schnellen Kurven der nicht gerade leichtgewichtigen, aber hochdrehenden Paton. Ich genoss es, mit der Paton Rennen zu fahren und zu gewinnen, einschließlich dem Lightweight Classic Race of the Year, 1984 in Snetterton.

Ein Grund für die erstaunliche Leistungsfähigkeit lag in den hohen Drehzahlen. Zudem ließ sich der Gegenläufer-Motor vergleichsweise leicht anschieben. Doch wenn er erst einmal zum Leben erwacht war, galt es, mit viel Feingefühl die Kupplung schleifen zu lassen, bis die 7000er-Marke überschritten war; dann legte die Paton energisch los. Der erste Gang war ziemlich lang ausgelegt, dafür lagen die folgenden fünf Stufen eng beieinander – mit gerade einmal 400/min zwischen dem 5. und 6. Gang. Der dohc-Motor wollte geradezu wie ein Zweitakter bewegt werden. Ab 10000/min kam eine Extra-Portion Schub dazu, und die nervig harten Vibrationen nahmen ab. Die Drehzahlgrenze von 10500/min, die ich mir ursprünglich auferlegt hatte, setzte ich im Lauf der Rennjahre ohne irgendwelche schwerwiegenden Folgen auf 11500/min hoch.

Trotz des vergleichsweise hohen Gewichts des Zweizylinders funktionierte die 210er-Doppelduplexbremse von Fontana im Vorderrad famos. Das einzige Problem bestand darin, die Gänge beim Anbremsen schnell genug herunter zu steppen. Das Fahrwerk bereitete bei all diesen Manövern nie Probleme und erwies sich als absolut verwindungssteif. Selbst auf einen Lenkungsdämpfer konnte das Chassis verzichten. Viele Kenner der Rennszene erklärten mich für verrückt, ein solch rares und exotisches Stück in Klassikrennen einzusetzen. Doch Guiseppe Pattonis Entzücken und sein Stolz, als ich eines Tages seine Werkstatt betrat und ihm das Foto vom Race of the Year in Snetterton zeigte, ermutigten mich jedes Mal aufs Neue. "Nie hatte ich gedacht, dass meine Bambina noch einmal auf die Strecke gehen würde", sagte er zu sich selbst. "Ich habe all meine Motorräder geliebt wie Kinder, aber sie war mein Favorit, mein Erstgeborenes."