Seit 1897 baute das italienische Unternehmen Bianchi in Mailand motorisierte Fahrzeuge und engagierte sich seit den 1920er-Jahren mit Fahrern wie Achille Varzi und Tazio Nuvolari mit Doppelnocken-Einzylindern erfolgreich im Sport. 1938 entstanden sogar Vierzylinder-Kompressor-Maschinen mit 500 cm³. Nichts lag näher, als diese Tradition nach dem Krieg fortzusetzen. Lino Tonti, der sich bereits vor dem Krieg bei Benelli einen Namen gemachte hatte, betätigte sich auch danach bei verschiedenen Motorradfirmen als Chefkonstrukteur. Nachdem Mondial seine Rennabteilung geschlossen hatte, machte er mit Chefmechaniker Guiseppe Pattoni in einer kleinen Werkstatt alleine weiter. Doch bereits Ende 1958 wechselte er zu Bianchi und zeichnete für die Entwicklung der 250er- und 500er-Crossmotoren verantwortlich. Anschließend entwarf er in weniger als einem Jahr einen 250er-Zweizylinder-Rennmotor, dessen Aufbau dem Paton-Triebwerk stark ähnelte. Mitte 1960 präsentierte Bianchi den dohc-Zweizylinder und setzte ihn in italienischen und internationalen Rennen ein.

1960 schickte Bianchi einige Twins zur TT, doch gegen die Zweizylinder-MV Agusta- und die Vierzylinder-Honda-Werksmaschinen hatten die Bianchi-Fahrer keine Chance. 1961 nahmen aufgebohrte Versionen mit 350 cm³ erfolgreich an Weltmeisterschaftsläufen teil. Der Schotte Bob McIntyre belegte in Assen den zweiten und am Sachsenring den dritten Platz, Alistair King in Ulster ebenfalls den zweiten Rang. Auch Werksfahrer Ernesto „Tino“ Brambilla konnte Plätze im internationalen Vorderfeld herausfahren und gewann mit der 350er-Bianchi die italienische Meisterschaft. 1962 setzte Werksfahrer Silvio Grassetti mit zwei dritten Rängen in Assen und Monza Glanzlichter und eroberte in Monza mit einer auf 500 cm³ aufgebohrten Maschine den dritten Platz. In den folgenden Jahren hielt der von MV abgeworbene Italiener Remo Venturi die Bianchi-Fahne hoch. Er erzielte zwischen 1963 und 1965 immer wieder Achtungserfolge in der 350er- und 500er-Klasse. Doch die Firma befand sich damals bereits in ernsten Schwierigkeiten und konnte die Rennabteilung nicht mit den nötigen finanziellen Mitteln ausstatten. Ende 1964 wurden die Bianchi-Werke aufgelöst nur die Produktion der berühmten Fahrräder blieb als eigenständige Firma bestehen und hielt die Motorradsparte am Leben. Grassetti holte auch danach mit der 350er-Bianchi noch einige gute Platzierungen: 1965 eroberte er in Monza einen zweiten Platz, 1966 in Hockenheim und Monza je einen vierten. Damit hatten die Zweizylinder-Bianchi ihren letzten Auftritt auf der internationalen Bühne.

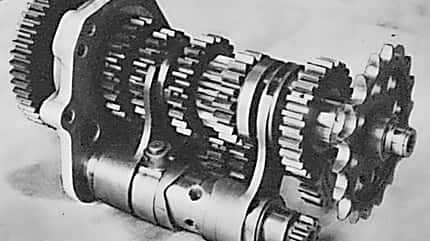

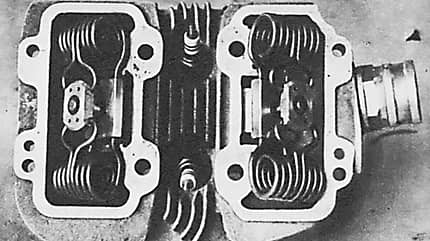

Im Twin mit senkrecht stehenden Zylindern erfolgte in der Mitte der vollständig wälzgelagerten Kurbelwelle der Abtrieb auf eine Vorgelegewelle, welche die Zahnräder für den Primärtrieb, die Unterbrecher der Doppelzündung und die Ölpumpe trug. In einem Gehäuse hinter den Zylindern war der Zahnradsatz zum Antrieb der Einlassnockenwelle untergebracht. Diese trieb über zwei weitere Zahnräder die Auslassnockenwelle an. Die Nockenwellen betätigten die haarnadelgefederten Ventile über Pilzstößel. Zylinder und Köpfe saßen einzeln auf dem Gehäuse, auch das wuchtige Nockenwellengehäuse bestand aus mehreren Teilen. Es fiel voluminös aus, da Tonti in der nächsten Entwicklungsstufe eine desmodromische Ventilsteuerung verwenden wollte.

Mit 360 Grad Hubzapfenversatz war der Bianchi-Twin ein echter Gleichläufer britischer Schule. Die Trockenkupplung übertrug das Drehmoment wahlweise auf ein Fünf- oder Sechsganggetriebe. Der 250er-Motor war mit 55 mm Bohrung und 52,5 mm Hub fast quadratisch ausgelegt. Er leistete bei 11 500/min 34 PS am Hinterrad. Der 350er-Motor entstand durch eine 10 mm größere Bohrung. Er leistete zwar 50 PS bei 11 800/min, doch solche Drehzahlen verkrafteten die Haarnadelventilfedern nicht. Erst eine Änderung der Federn und eine Begrenzung der Drehzahl auf 11 000/min machten die Motoren standfest; sie leisteten jetzt 53 PS bei 10 800/min.

Dann bereitete Bianchi den Motor für die 500er-Klasse vor: Zunächst ergaben 68,4 mm Bohrung einen Hubraum von 386 cm³. Später wuchs er mit 69 mm Bohrung und einer neuen Kurbelwelle mit 59 mm Hub auf 441 cm³; die Leistung stieg auf 58 PS bei 10 000/min. Doch das PS-Wettrüsten war noch nicht am Ende. Mit 70 mm Bohrung bei unverändertem Hub erzielte Tonti 454 cm³ und 59 PS bei 10 000/min. Schließlich hob eine weitere Vergrößerung der Bohrung den Hubraum erneut an. Am Ende soll der Motor 73 PS aus 498 cm³ erzielt haben.

Der Rahmen bestand aus einem ovalen Oberrohr und filigranen, dünnwandigen Rohren als Unterzüge, die Dreiecksverbände bildeten; er habe angeblich gerade einmal 9 Kilogramm gewogen. Überhaupt bauten die Bianchis überaus kompakt. Bei 1320 mm Radstand soll die 350er mit leerem Tank 128 kg auf die Waage gebracht haben. In den ersten Modellen verzögerten Duplex-Trommelbremsen von Oldani mit 200 mm Durchmesser, eine Telegabel mit vorversetzter Achsaufnahme führte das Vorderrad. Später vertraute Bianchi auf Grand-Prix-Gabeln von Ceriani und 230er-Doppelduplex-Trommeln aus eigener Fertigung.

Auch mit einem Motor mit gegabelten Einlasskanälen und vier Vergasern experimentierte Lino Tonti, doch der erfüllte die Erwartungen nicht. 1964 endete Bianchis Engagement in der Motorrad-WM, 1967 stellte Bianchi die Motorradproduktion ein. Lino Tonti hob 1967 die 500er-Zweizylinder-Linto aus der Taufe. 1968 wechselte er zu Moto Guzzi, um die V7 weiterzuentwickeln.

Das Dilemma der Bianchi-Rennmotorräder war ihre späte Geburt. 1960 stieg Honda mit gewaltigem Aufwand in die 250er-Grand Prix-Klasse ein und weitete 1962 seine Aktivitäten auf die 350er aus, in der MV Agusta bis dahin ebenso wie in der Königsklasse Siege abonniert hatte. Der weitere Triumphzug der Japaner ist bekannt. Er und das Werksengagement von MV Agusta ließen der Zweizylinder-Bianchi nie eine ernsthafte Chance.

Technisches

Die berühmten Bianchi-Zweizylinder aus Bologna belebten einst die internationale Rennszene. Bei unserem Fotomodell handelt es sich um die 500er der Familie Ilmberger, die auch noch eine 250er und 350er ihr Eigen nennt. Außer der himmelblauen Lackierung ist die ungewöhnliche Form der „Double Bubble“-Verkleidung charakteristisch. Der ursprünglich flachere Tank wurde für mehr Reichweite vergrößert.

Der wuchtige Doppelnocken-Zweizylinder und der filigrane Rahmen bilden einen interessanten Kontrast. Zwar legt sich das Kurbelgehäuse eng um die Kurbelwelle, die voluminöse Ölwanne und der imposante Zylinderkopf dominieren aber die Architektur des Twins. Der Zylinderkopf fällt auch deswegen so wuchtig aus, weil Konstrukteur Lino Tonti in einer weiteren Ausbaustufe plante, einen desmodromischen Ventiltrieb unterzubringen. Eine Doppelduplex-Bremse im Vorderrad und eine Duplex-Bremse im Hinterrad, beide aus eigener Fertigung, ersetzten die anfangs verwendeten Oldani-Duplex-Trommeln, um den ständig gestiegenen Motor- und somit auch Fahrleistungen Rechnung zu tragen.

Ursprünglich sorgten eine Batteriezündung mit vier Unterbrechern, zwei Doppelzündspulen und eine Trockenbatterie für den zündenden Funken der 12-mm-Kerzen, heute übernimmt eine elektronische Anlage diesen Part. Die Schaltung saß werksseitig, typisch italienisch, auf der rechten Seite. Das Gemisch bereiten Dell’Orto SSI-Rennvergaser mit separater, elastisch aufgehängter Schwimmerkammer auf. Sie sind durch Ansaugstutzen aus Gummi mit dem Zylinderkopf verbunden. Die Ceriani-Grand-Prix-Gabel mit 35 Millimetern Standrohrdurchmesser fand erst bei den späteren 350er- und 500er-Modellen Verwendung; ebenso die Schwinge mit der Exzenterverstellung für die Kettenspannung. Der Smiths-Drehzahlmesser ist vermutlich eines der wenigen Bauteile aus nicht-italienischer Fertigung. Ansonsten verbaute Bianchi italienische Komponeneten wie die Borrani-Hochschulterfelgen.