Doing, Doing, Doing. Kindern bereiten Hüpfstangen eine Mordsgaudi. Was beim Spielen mit dem Federstab fröhliches Gekreische auslöst, trübt den Spaß beim Angasen mit dem Bike massiv: sprunghaftes Ein- und Ausfedern. Die Lösung bietet ein hydraulisches Dämpfungssystem, das starken Federbewegungen entgegenwirkt.

Zuerst Theorie

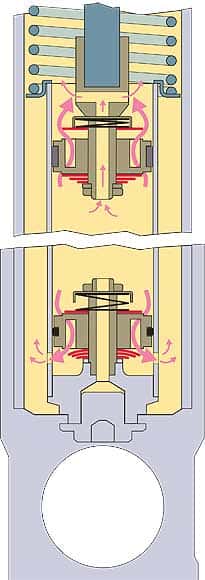

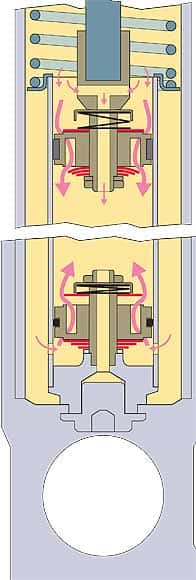

Idealerweise gestaltet eine moderne Gabel das Auf und Ab des Vorderbaus schön geschmeidig. Vereinfacht ausgedrückt funktioniert die Dämpfung so: In der Gabel befindliches Öl bremst die Ein- und Ausfederbewegungen, indem es durch Hindernisse strömt. Diese Hindernisse bestehen vorwiegend aus einem oder zwei Dämpferkolben. Die sind mit Bohrungen und sogenannten Shims versehen, die das Öl passieren muss. Bei Shims handelt es sich um eine Art biegsamer Unterlegscheiben. Deren Stärke und Durchmesser bestimmen den Grad des Gegendrucks für das anströmende Öl. Unterschiedlich große und dicke Scheiben bilden das sogenannte Shim-Paket - Dämpferkolben beherbergen nie nur einen Shim. Die große Kunst besteht darin, dieses Paket so zu gestalten, dass es dem Öl weder zu wenig noch zu viel Widerstand entgegensetzt. Klar so weit? Gut, dann weiter: In den meisten Gabeln stecken zwei Kolben. Einer dämpft die Einfederbewegung (Druckstufe), der andere die Ausfederbewegung (Zugstufe). Die Dämpferkolben bieten dem Öl in der -jeweiligen Gegenrichtung viel weniger Widerstand als in ihrer „Arbeitsrichtung“. Null Gegendruck ist nicht möglich, da die Kolben den Ölfluss schon durch ihre bloße Anwesenheit beeinträchtigen. Bei der Grundauslegung der Dämpfung planen die Fahrwerksentwickler diese Gegebenheit mit ein. Dennoch rufen -verkorkste Grundabstimmungen von Gabeln bei Testern immer wieder ungläubiges Kopfschütteln hervor. Dann ist es gut, wenn das Teil entsprechende Einstellmöglichkeiten bietet.

Hurra, Praxis!

Ab der gehobenen Mittelklasse liefern Sportlergabeln meist komplette Einstellmöglichkeiten. Heißt: Federvorspannung, Zug- und Druckstufe. Bereits im letzten Heft haben wir beschrieben, wie man die Federung korrekt justiert. Nun zur Dämpfung. Wie beginnen? Zunächst sollte man wissen, welches Schräubchen welche Dämpfung verstellt. Bei den meisten Gabeln befinden sich die Einsteller für die Zugstufe am Gabelstopfen (oben) und für die Druckstufe unten am Gabelfuß. Ausnahmen bilden Exemplare, die in einem Holm die Zugstufe, im anderen die Druckstufe beherbergen. Auskunft darüber geben das Fahrerhandbuch oder der Händler. Aufmerksame Schrauber erkennen das auch an einem „C“, „R“ oder „Ten“ am jeweiligen Einsteller. „C“ steht für „Compression“, das englische Wort für Druckstufe; „R“ für „Rebound“, „Ten“ für „Tension“ (beides Zugstufe). Big-Piston-Gabeln bilden eine weitere Ausnahme.

Das Justieren der Dämpfung erledigt man meist über eine Schlitzschraube. Etwas seltener sind Pendants mit -Innensechskant. Vor dem munteren Schräubchen-Drehen steht allerdings das Erwärmen des Dämpferöls. Denn kaltes Öl ist zähflüssiger als warmes, was die Dämpfungsarbeit beeinflusst. Zum Aufwärmen einfach einige Minuten mit dem Bike über unebene Straßen brettern. Los geht’s mit der Zugstufen-Dämpfung. Erster Schritt: Ist-Wert ermitteln. Dazu dreht man die Schraube im Uhrzeigersinn sehr vorsichtig bis an den Anschlag, um die Dämpfung komplett zu schließen. Bei manchen Gabeln sind dabei Klicks zu spüren, andere arbeiten stufenlos. Klicks einfach zählen und notieren. Bei stufenlosen Verstellern zählt man in halben Umdrehungen: ein halb, eins, eineinhalb, zwei, und so weiter. Diesen Wert ebenfalls notieren. Falls man sich beim Abstimmen verirrt, gelangt man so immer wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Nun stellt man sich neben das Bike, hält den Lenker mit der einen Hand und drückt mit der anderen kräftig auf die Gabelbrücke - der Vorderbau müsste nun recht zäh ausfedern. Gleiches Spiel dann mit komplett geöffneter Dämpfung. Dazu den Versteller in Gegenrichtung bis zum Anschlag drehen. Nun schwingt die Forke beim Drücken wahrscheinlich deutlich nach. Das passende Setup ist ein Mittelding zwischen zu zähem und zu schnellem Ausfedern. Um die perfekte Ausfedergeschwindigkeit zu spüren, braucht man ein wenig Erfahrung. Tipp: den Video fürs Gabelsetup auf www.ps-online.de anschauen. Zweiter Tipp: langsam herantasten. Dazu vorsichtig erst mit komplett geschlossener, dann mit völlig geöffneter Dämpfung auf einer nicht zu ebenen Strecke probefahren. Danach Schritt für Schritt die Abstimmung wählen, mit der man sich bei seinem Speed am wohlsten fühlt. Als Grundregel gilt: Für die Landstraße darf die Gabel ruhig einmal leicht nachschwingen. Auf der Renne die Zugstufe Stück für Stück so weit straffen, bis sie nur noch minimal nachschwingt.

Auf zur Druckstufe. Im Prinzip geht man dabei gleich vor wie bei der Zugstufe. Beim Drücken im Stand ist auch hier ein wenig Erfahrung nötig. Erschwerend kommt hinzu, dass bei dieser Übung nur Herkules die Forke an oder in die Nähe ihres Anschlags presst. Daher helfen auch in diesem Fall vor allem Testfahrten mit zunächst extremen Einstellungen. Beim Justieren der Druckstufe darauf achten, dass die Gabel nicht brutal durchschlägt - weder beim Bremsen und schon gar nicht beim bloßen Überfahren von Bodenwellen. Andererseits sollte die Gabel Bodenunebenheiten souverän absorbieren und nicht unsensibel über sie hinwegtrampeln. Geschnallt? Dann nichts wie los, ausprobieren und endlich die Forke richtig abstimmen!

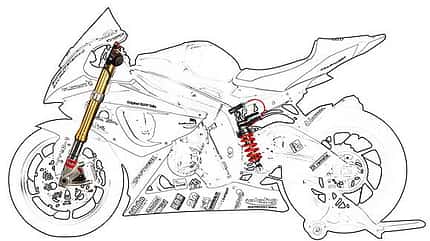

Bild 1 zeigt eine zerlegte BMW S 1000 RR-Gabel mit bis auf die Feder komplettem Innenleben. Diese Cartridge-Bauweise (Cartridge = Englisch für Kartusche, Einsatz) entspricht im Prinzip jener der meisten gängigen Gabeln mit Einstellmöglichkeiten für die Dämpfung. Im Dämpferzylinder bewegt sich die Dämpferstange im Ölbad auf und ab. Auf dieser Stange ist einer der beiden Dämpferkolben, der „bewegte Kolben“, montiert. In der hohlgebohrten Dämpferstange läuft wiederum die Schubstange mit einer am unteren Ende befindlichen Spitze (Nadelventil) für die Zugstufen-Verstellung. Der Gabelstopfen bildet den oberen Abschluss, der „stehende Kolben“ - auch Bodenventil genannt - den unteren. Der stehende Kolben reguliert die Einfederbewegungen (Druckstufe), der bewegte Kolben die Ausfederbewegung (Zugstufe).

Bild 2 zeigt einen zerlegten Druckstufen-Kolben. Auf dem Trägerelement sitzt der Dämpferkolben mit den Shims und dem Wechselventil. Dieses Ventil gewährleistet den ungehinderten Rückfluss des Öls bei der Ausfederbewegung. Beim Austüfteln eines Grundsetups besteht die große Kunst darin, passende Shim-Pakete für die beiden Dämpferkolben zusammenzustellen.

Profis wählen die Plättchen aus einer Vielzahl an verschiedenen Außen- und Innendurchmessern sowie Stärken (Bild 3).

Zwischen den Gabelrohren und der Cartridge arbeitet die Feder (Bild 4).

Bei der Mehrzahl der Gabeln befindet sich der Einsteller für die Zugstufe oben am Gabelstopfen. Ein Beispiel dafür ist die BMW S 1000 RR (Bild 1).

Die Verstellmechanik für die Druckstufe steckt am Gabelfuß (2).

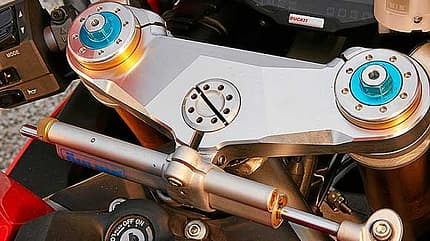

Meistens lässt sich die Dämpfung mittels einer Schlitzschraube verstellen. Eine von mehreren Ausnahmen bildet die Forke der Ducati 1198 S. Bei ihr erfolgt das Einstellen über eine etwas tiefer liegende Innensechskant-Schraube (3).

Vereinzelt ist in Seriengabeln in einem Holm die Zugstufe, im anderen die Druckstufe untergebracht. Die Holme unterscheiden sich von außen an eingestanzten Kürzeln wie einem „C“, das für das englische Wort „Compression“ (Druckstufe) (4) steht. Das Foto zeigt die Oberseite des linken Gabelholms einer MV Agusta F4 1000 R. Ein anderes Kürzel ist das „R“ - es steht für „Rebound“, die englische Bezeichnung für Zugstufe.

Auch manche Tuner bauen Gabeln so um, dass Zug- und Druckstufe in jeweils einem Holm untergebracht sind. Bei allen Unterschieden haben sämtliche Forken (und Federbeine!) eines gemein: Bei Setup-Tipps schließt man zuerst die jeweilige Dämpfung komplett und öffnet sie anschließend wieder um den angegebenen Wert.

In herkömmlichen Gabeln werkeln immer zwei Dämpferkolben. Der obere („bewegter Kolben“) fungiert grundsätzlich als Zugstufe, der untere („stehender Kolben“ oder „Bodenventil“) als Druckstufe. Der Kolben der Zugstufe folgt der Ein- und Ausfederbewegung. Anders die Druckstufe, sie ist fest mit dem unteren Teil der Forke verschraubt. Beide umgibt permanent Gabelöl (gelb). Das obere Bild (1) veranschaulicht die Arbeitsweise der Dämpfung beim Einfedern. Taucht die Gabel langsam ein, fließt das Öl bei der Druckstufe lediglich durch verschiedene Bohrungen des Dämpferkolbens. Erst bei schnellerem Eintauchen erhöht sich der Druck und das Öl biegt die Shims (rot) nach unten, wodurch die Durchflussmenge steigt. Beim Einfedern fließt das Öl nahezu ungehindert durch den Kolben der Zugstufe.

Genau anders herum verhält es sich beim Ausfedern (2). Diese Bewegung zieht den Zugstufen-Kolben durch das Öl zurück nach oben.Dadurch muss der zähflüssige Saft an den Hindernissen des Kolbens vorbei, was das Ausfedern verlangsamt. Bei einstellbaren Gabeln variieren Nadelventile (nicht im Bild) die Öffnung der mittigen Bohrung des jeweiligen Dämpferkolbens. Das verändert die Größe des sogenannten Ringspalts, was die Dämpfung entweder softet (große Öffnung) oder strafft (kleine Öffnung). Auch die Wahl des Öls beeinflusst das Dämpfungsverhalten. Je zähflüssiger das Öl (hohe Viskosität), desto unkomfortabler arbeitet die Dämpfung - und andersrum. Übliche Viskositäten reichen von SAE 2,5 bis SAE 20.

In einer Big Piston Fork (BPF) arbeitet ein wesentlich größerer Dämpferkolben als in herkömmlichen Gabeln. Grund: Statt eines Cartridge-Systems mit separatem Dämpferzylinder (Bild 1, oben) läuft der BPF-Dämpferkolben direkt im Tauchrohr (Bild 1, unten). Das spart Gewicht und erhöht gleichzeitig die Durchflussmenge des Öls. Dadurch lässt sich der Ölstrom deutlich feiner steuern, was die Dämpfungsarbeit verbessert. Weiterer Vorteil: Statt zweier Kolben werkelt in einer BPF nur ein einzelnes Exemplar, das sowohl die Zug- als auch die Druckstufe beherbergt. Die aufgrund größerer Seitenflächen gesteigerte Reibung im Tauchrohr fällt laut Experten kaum ins Gewicht. Als erste Hersteller verbauten unlängst Suzuki und Kawasaki die BPF-Technik in ihre Superbikes. Weitere werden folgen. So steckt diese Technik auch in der brandneuen Fireblade.

Konstruktionsbedingt können sowohl Zug- als auch Druckstufe bequem von oben eingestellt werden (Bild 2). Der Einsteller für die Federvorspannung befindet sich am Gabelfuß.