Achse, Speichen, Felge – fertig ist das Rad. Allerdings stellen Motorräder, und ganz speziell schnelle Sportmotorräder, hohe Anforderungen an die kreisrunden Bauteile. Damit beim beherzten Bremsen, Beschleunigen und bei schrägen Kurvenfahrten nix bricht, müssen die Radkonstruktionen den enormen Kräften und Biegebelastungen angepasst sein. Und sie müssen dicht sein, um den Luftdruck im Reifen dauerhaft zu garantieren. Dazu dienen neben dem passgenauen Felgenhump die meist im Felgenbett eingesetzten Ventile, die mit unterschiedlichen Dichtringen und teilweise stärkeren Ventilfedern auch dann hundertprozentig dicht halten, wenn die Zentrifugalkraft bei hohem Tempo das Ventil aus seinem Sitz pressen will. Deshalb nie vergessen: das Ventilkäppchen, am besten aus Metall mit Dichtring anstatt der billigen Plastikkappen.

Die Abmessungen der Felge bestimmen, welche Reifengröße montiert werden kann. Bei der sogenannten Normfelge werden folgende Parameter festgelegt: Reifendurchmesser in Zoll, Maulweite, als Felgenbreite in Zoll, Art der Abdichtung (Felgenhump) und die Ausführung des Felgenbetts und der Felgenhörner. Die Felgendimensionen sind für alle Räder, egal ob Speiche oder Gussrad, immer dieselben. Und aufgepasst: Auch symmetrische Vorderräder haben eine vorgegebene Laufrichtung, die durch einen Pfeil gekennzeichnet ist.

Die Speichen

Bis Anfang der 70er-Jahre rollten so gut wie alle Motorräder auf den technisch wie optisch genialen Drahtspeichenrädern. Genial deshalb, weil die drei Bauteile Nabe, Speichen und Felge im Falle eine Beschädigung relativ einfach ersetzt werden konnten. Zudem garantiert das Speichenkorsett dem Felgenring gewisse Federeigenschaften, die speziell auf schlechten Straßen dem Fahrkomfort zuträglich waren. Mit ein Grund, warum in allen Motocross- und Enduro-Maschinen bis heute ausschließlich Drahtspeichenräder verbaut werden. Versuche mit Guss- und Verbundrädern in den 80er-Jahren wurden nach wenigen Offroad-Einsätzen ernüchtert abgeblasen.

Der Nachteil bei der industriellen Großserienfertigung war das relativ hohe Gewicht und das überwiegend nur in Handarbeit mögliche Einfädeln und Spannen der üblichen 36 oder 40 Speichen. Schließlich hing die Widerstandsfähigkeit und Dauerhaltbarkeit von der gleichmäßigen und korrekten Spannung der Speichen ab. Unregelmäßig angezogen, übertrugen sich die Antriebs- und Bremskräfte des Bikes lediglich auf die zu stark vorgespannten Speichen, die unter der hohen Zugbelastung letztlich brachen. Dann wird aus dem ursprünglich runden Rad eine taumelnde Scheibe, der sogenannte „Achter“.

Eigentlich längst ausgemustert, erfährt das klassische Drahtspeichenrad nicht nur durch die Retro-Welle eine Wiederbelebung, wie man sie nicht für möglich gehalten hatte. Mit neuer Technik und hochwertigen Werkstoffen lassen sich auch extrem breite 6-Zoll-Felgen für leistungsstarke Motorräder sicher und stabil in das Speichenkorsett integrieren. Luftdicht abgeschlossen oder außerhalb des Felgenbetts verankert, können die Speichenräder auch problemlos mit schlauchlosen Reifen bestückt werden. Und so ist es nicht verwunderlich, dass selbst Serienmaschinen wie die klassische Honda CB 1100 oder die wuchtige Horex VR 6 wieder mit bildschönen Drahtspeichenrädern ausgeliefert werden.

Nicht besser, aber billiger: das Comstar-Verbundrad

Ausgerechnet Honda war es, die vorpreschten und Mitte der 70er-Jahre ihre Motorräder auf sogenannte „Comstar-Räder“ stellten. Hierbei wurden die Nabe und die luftdichte und damit für schlauchlose Reifen geeignete Alu-Felge mit Blechpress-Profilen verbunden. Unlösbar verschraubt und vernietet, kaum leichter und von einer eher billigen Optik geprägt, waren diese Verbundräder nur als eine Übergangslösung bis zur Ära der Gussräder geeignet. Zudem sorgten losgerüttelte, nicht reparable Nietverbindungen für Ärger bei der Honda-Kundschaft.

Das Verbund-Prinzip wurde noch mit einem Mix aus Magnesium-Speichen, verschraubt mit superleichten Kohlefaser-Felgen, im Rennsport eingesetzt, bevor die ersten kompletten Kohlefaser-Räder für Furore sorgten. Furore allerdings mehr im negativen Sinn. Ausgerechnet Honda-Werksfahrer Freddie Spencer brach bei Tests mit einer 500er-Rennmaschine das Hinterrad zusammen, was für einen teuflischen Abflug des Multi-Weltmeisters sorgte. Heute jedoch überstehen Kohlefaser-Bauteile auch brutale Belastungen und dauerhaften Einsatz ohne Blessuren.

Gussräder der ersten Stunde

Wir erinnern uns mit Schaudern an die klobigen und bleischweren siebenspeichigen Yamaha-Gussräder der RD- und XS-Baureihe die den zierlichen Maschinen die formale Leichtfüßigkeit eines gehbehinderten Elefanten verpassten.

Der Grund für die übersoliden Konstruktionen lag in der damals noch problematischen Gusstechnik. Durch Lufteinschlüsse, sogenannte Gusslunker geschwächtes Material machte die überdimensionale Festigkeit notwendig, denn durchgehende Kontrollen mittels Ultraschall oder Röntgenstrahlen waren im Großserienbau nicht zu bezahlen.

Diese Kontrollen wären in den 70er-Jahren für die vielen kleinen Hersteller von Magnesium-Gussrädern angeraten gewesen. In vielen Hinterhof-Klitschen entstanden federleichte (spezifisches Gewicht Magnesium 1,8 zu 2,75 g/cm³ von Aluminium), aber ebenso brüchige Räder für den Renneinsatz. KUMA (Helmut Kustermann) in Deutschland oder SMAC (Eric Offenstadt) aus Frankreich versorgten als Pioniere des Leichtbaus die Rennszene mit ihren heiklen Produkten. Stürze und Unfälle durch zerborstene Räder waren damals an der Tagesordnung, auch weil sich die korrosionsempfindlichen Magnesiumlegierungen bei kleinsten Verletzungen der beschichteten Oberfläche regelrecht auflösten.

Ein gewagter Schritt

Im Großserienbau versuchte man derweil Gewicht und Stabilität durch ein statisch durchdachtes Speichensystem unter einen Hut zu bringen. Mit Doppelspeichen, radial oder tangential angeordnet, geschwungen oder geradlinig, in Y-Form oder als Kreuz, wollte man den Rädern auch eine dynamische Form verleihen.

Der gewagte Schritt zum leichten und trotzdem ausreichend stabilen Dreispeichenrad Mitte der 80er-Jahre wurde im Salto rückwärts wieder korrigiert. Mehrspeichenräder, zum Teil als Y-Konstruktion angelegt, die bei der Verwendung dünner Felgenbetten eine bessere Stabilität unter extremen Belastungen garantierten, lösten die Dreispeichen-Konstruktionen in den letzten Jahren wieder ab. Zudem bleibt wegen den dünnwandigen U-Profilen bei den Speichen und hohlgegossenen Naben auch in Sachen Gewicht und rotierender Massen Spielraum nach unten.

Dennoch werden sich die Fortschritte diesbezüglich nicht mehr in den Bereichen abspielen, in denen man in den vergangenen 20 Jahren abgespeckt hat. Wog das 2.50 x 17-Zoll-Vorderrad einer Honda Hawk 650, Baujahr 1988, satte 5,1 Kilogramm, bringt es das 3.50 x 17-Zoll-Rad einer Honda CBR 600 RR heute auf gerade mal 3,8 Kilogramm

Beim Rad zählt das Gewicht doppelt

Das Gewicht im Allgemeinen und speziell das der rotierenden Massen steht im Blickpunkt der Konstrukteure. Leichte Räder haben den Vorteil, dass sie nicht nur das Gesamtgewicht senken, sondern auch die beim Beschleunigen entstehenden rotierenden Massenkräfte verringern. Das Rad muss quasi zweimal beschleunigt werden, was die Fahrleistungen verschlechtert und den Verbrauch erhöht.

Zudem verbessern Räder, die zu den ungefederten Fahrzeugmassen zählen, je leichter sie sind den Federungskomfort, das Ansprechverhalten und die Handlichkeit der Maschine. Wie sich solche Gewichtseinsparungen auswirken, konnte PS beim Vergleichstest aktueller Hightech-Räder in Heft 10/2012 in Erfahrung bringen.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass das Rad zwar auch in Zukunft nicht neu erfunden, aber bis ins letzte Detail optimiert wird. Dazu gehören die im Gesenk geschmiedeten Magnesium- oder Aluminium-Räder. Bisweilen noch sehr aufwendig in der Fertigung, wird den Bauteilen für den Rennsport im Anschluss an die grobe Fertigung im Schmiedegesenk in der CNC-Bearbeitung jegliches überflüssiges Material Gramm für Gramm abgeschält. Übrig bleiben höchst filigrane, geradezu zerbrechlich wirkende Vielspeichen-Räder mit hauchdünnen Wandungen an Speichen und Felgenbett.

Das Rad – Bewegung und Stillstand zugleich

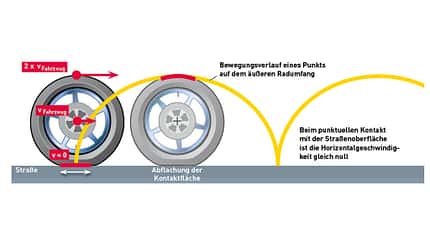

Das Rad, die einfachste Sache der Welt, dreht sich um die Achse – fertig. Aber wussten Sie auch, dass das Rad als optimales Transportmittel ganz schön kompliziert sein kann? Denn nicht das Rad transportiert unser Motorrad, sondern die Achse. Das Rad hingegen dreht sich um das Zentrum, also genau diese Achse. Dabei entspricht die Umfangsgeschwindigkeit des Reifens (ohne Schlupf) exakt der Fahrgeschwindigkeit des Motorrads. In unserem Beispiel rollt die Maschine, und damit die Achse, mit konstant 100 km/h über den Asphalt. Misst man von einem Fixpunkt der Straßenoberfläche aus die Geschwindigkeit am Reifenaußendurchmesser, stellt sich heraus, dass sich die Relativgeschwindigkeit des Reifens am Aufstandspunkt auf null reduziert. Die Achse rollt sozusagen über den Reifenaufstandspunkt hinweg.

Im Gegensatz dazu erreicht der Reifen genau über der Achse die doppelte Geschwindigkeit, also 200 km/h, weil sich die Fahrgeschwindigkeit von Achse/Fahrzeug und die Umfangsgeschwindigkeit des Reifens addieren (siehe Skizze unten). Erst wenn sich ein gewisser Schlupf, also ein leichtes Durchdrehen des Reifens einstellt, ist es mit dem Stillstand am Aufstandspunkt auf der Straße vorbei. Sehr anschaulich wird dieser Vorgang beim Betrachten eines Kettenfahrzeugs. Dort steht das untere Kettentrumm der Antriebskette relativ zum Untergrund still, während die Achsen darüber hinweg rollen. Ein definierter Reifenaufstandspunkt beschreibt während der Fahrt keinen Kreis, sondern eine bogenförmige Bewegung, die sich permanent wiederholt (siehe Skizze oben).

Funktion und Belastung von Drahtspeichenrädern

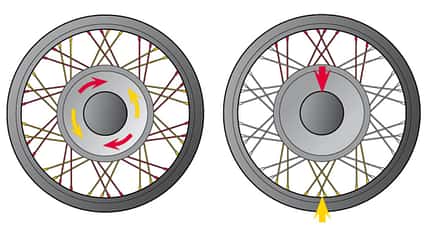

Umfangskräfte

Beim Bremsen können nur die auf Zug (rot) belasteten Speichen das Drehmoment von der Nabe auf die Felge übertragen. Umgekehrt treiben beim Beschleunigen die gelben Speichenpärchen über die Zugkraft das Rad an.

Radlast

Die auf die Nabe wirkende Radlast (roter Pfeil) kann nur von den rot gekennzeichneten Speichen auf die Felge übertragen werden, während die gelben Speichen der Felge eine elastische Verformung am Aufstandspunkt erlauben.