Die Revolution ging spurlos an ihr vorüber. Schon in der Motorrad-Frühzeit konstruierten eifrige Ingenieure an allen möglichen und unmöglichen Alternativen zur Telegabel. Aus heutiger Sicht erledigte keine noch so raffinierte Vorderradführung die vielfache Aufgabenstellung so perfekt, wie die Telegabel. Hinterleuchtet man diese Kon-struktion genauer, kommen zwar einige offensichtliche Schwächen zutage, doch in der Summe ihrer Eigenschaften ist das Rohr-in-Rohr-Konstrukt unschlagbar. Zumal sich manche theoretischen Nachteile in der Praxis umkehren. So verändert sich beim Bremsen mit der Telegabel, egal ob Upside-down oder konventionell, die Lenkgeometrie je nach Federweg dramatisch in Richtung "instabil" und damit in Richtung "handlich".

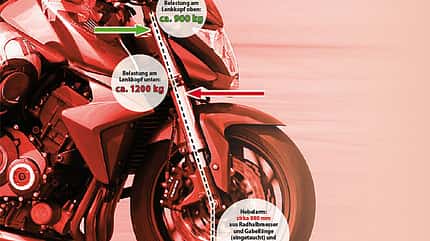

Kleines Beispiel: Durch das Eintauchen der Front bei gleichzeitigem Ausfedern des Hecks verringert sich der Nachlauf eines Tourensportmotorrads von 104 auf 79 Millimeter, während sich der Lenkkopfwinkel von 65 auf 69 Grad verändert und somit extrem steil steht. Weil sich die Telegabel durch die Schrägstellung (Lenkkopfwinkel) bedingt nicht nur nach oben, sondern auch nach hinten bewegt, verkürzt sich zudem der Radstand von 1450 auf 1405 Millimeter. Insgesamt hat das Tourensportmotorrad in dieser Bremsphase theoretisch also eine höchst instabile Geometrie, die aber den Vorteil, hat, dass sich das Motorrad auf der Bremse leicht und schnell in Schräglage bringen lässt. Die notwendige Stabilität ergibt sich aus der hohen Rückstellkraft des Nachlaufs durch das abgebremste Vorderrad.

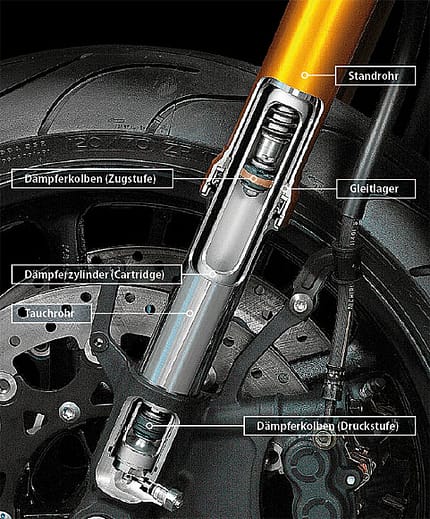

Im umgekehrten Fall, also beim vollen Beschleunigen, federt die Telegabel aus und die Lenkgeometrie wird "stabiler". So passen sich die geometrischen Veränderungen durch das Ein- und Ausfedern der Telegabel nahezu perfekt der jeweiligen Fahrsituation an. Schwinggabeln, gezogen oder geschoben, die Telegabel machte sie alle platt In ihrer Not behalfen sich die Konstrukteure mit drastisch vergrößerten Standrohrdurchmessern (bis zu 50 Millimeter), ehe man Ende der 1980er Jahre das ganze System auf den Kopf stellte. Upside-down, kurz USD, nannte sich die Sache, die ein paar entscheidende Vorteile mit sich brachte. Zum einen wurde die mit extremen Biegekräften belastetete Stelle an der unteren Gabelbrücke durch große Durchmesser nachhaltig entschärft. Zum anderen schiebt sich beim Einfedern und dem damit einhergehenden Biegemoment das Tauchrohr in das Standrohr, was bei vielen USD-Konstruktionen zu mehr Stabilität durch den vergrößerten Überlapp beiträgt.

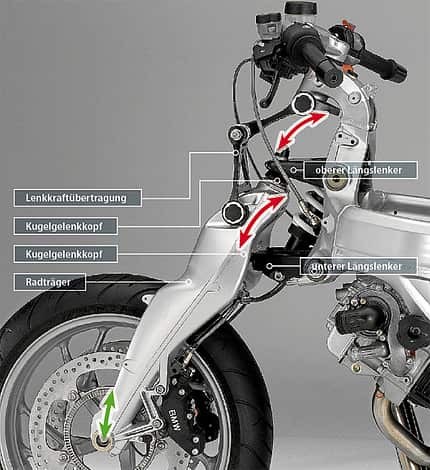

Diese hohe Stabilität ist mit ein Grund dafür, dass sich die Durchmesser der USD-Bauteile in den letzten 20 Jahren nur bei wenigen Herstellern verändert haben. So sind in den meisten Großserienmaschinen aktuell nur 41, 43 Millimeter oder in wenigen Fällen 45 Millimeter dicke Tauchrohre verbaut. Was dem Gewicht gut tut und gleichzeitig die Reibung vermindert. Das Handicap der unerwünschten hohen Reibung zwischen Standrohr, Tauchrohr und Dichtringen war oft Anlass, die Telegabel durch reibungsarme Vorderradkonstruktionen zu ersetzten. BMW machte sich zuerst mit Telelever, bei den neueren K-Vierzylindern mit dem Duolever-System einen Namen. Dort stützen sich die Radträger über massive, wälzgelagerte Längslenker am Rahmen ab. Federung und Dämpfung übernimmt ein dazwischengeschalteter Stoßdämpfer. War damit die Telegabel am Ende? Mitnichten, denn am neuen Münchener Supersportler S 1000 RR federt keine Duolever-Konstruktion, sondern eine konventionelle USD-Gabel von Sachs.

Versuche, die Telegabel zu ersetzen, wurden im Ansatz erstickt Und das, obwohl die alternativen BMW-Vorderradaufhängungen weltweit die einzigen Systeme sind, die sich auf dem Markt etablieren konnten. Zur Erinnerung: Yamaha versuchte sich 1993 mit einer Achsschenkellenkung am Sporttourer GTS 1000 (siehe Foto oben), und Bimota wollte die Supersportszene mit der Nabenlenkung in der Tesi 1D revolutionieren. Beide Systeme konnten den Beweis ihrer theoretischen Vorteile in der Praxis nicht umsetzen und verschwanden vom Markt. Die großen Nachteile: teuer und aufwendig, ein zu geringer Lenkeinschlag für Alltagsmotorräder, indifferente Lenkkraftübertragung.

Denn eines haben die unzähligen Prototypen im Rennsport mit ihren alternativen Radführungen ganz eindeutig bewiesen: Für ein Renn- oder Supersportmotorrad gab und gibt es bis heute keine bessere Lösung als die kompakte und kostengünstige Telegabel.

So manche Vorteile des BMW Duolever (Siehe Duolever) wie der Bremsnickausgleich oder die hohe Verwindungssteifigkeit verkehren sich in manchen extrem dynamischen Fahrsituationen ins Gegenteil. Im Klartext: Federt das Motorrad beim harten Bremen nicht ein, fehlt dem Fahrer die Rückmeldung für den Grenzbereich. Ein Umstand, der jedoch nur ohne ABS von Bedeutung ist.

Oft zu viel des Guten: Stabilität und Steifigkeit Nimmt man die Verwindungssteifigkeit moderner Radführungen in der Praxis unter die Lupe, wird deutlich, dass eine gewisse Flexibilität durchaus von Vorteil sein kann. So werden Störungseinflüsse durch die Fahrbahn, also Querrillen, Trennfugen oder kurz aufeinander folgende Bodenwellen bei einem flexiblen System absorbiert, während extrem steife Konstruktionen diese Schläge ins Fahrwerk einleiten und Lenkerschlagen oder Chattering, also hochfrequente Vibrationen am Vorderrad, auslösen können.

Zudem ist die sogenannte Raderhebungskurve, also der Verlauf des Rades beim Einfedern aufgrund von Bodenwellen, bei der Telegabel nahezu perfekt. Alle anderen Systeme, die gezogene Langschwingengabel ausgenommen, federn zum Teil gegen die Stoßrichtung, was der Fahrer als unkomfortables, mitunter trampeliges Fahrgefühl empfindet.

Ein schönes Beispiel für die gezielt ausgelegte Flexibilität einer Telegabel sind die Gabelbrücken der Weltmeister-Maschinen Yamaha M1 und des Aprilia-Superbikes von Max Biaggi. Bei beiden halten auf den ersten Blick skurril gefräste obere Gabelbrücken die Standrohre und erlauben durch die tiefen Aussparungen und durchbrochenen Oberflächen eine mehr oder weniger große Verwindung in Schräglage oder beim Anbremsen.

Auch die extrem massiven und vielfach geklemmten unteren Gabelbrücken (Foto oben) sind im Rennsport und in der Serie alle verschwunden. Nur einige Tuner setzen noch heute aus formalen Erwägungen auf solche martialischen Bauteile.

Im Lauf der Jahre wurden die konstruktionsbedingten Nachteile der Telegabel systematisch ausgemerzt. Mit reibungsarmen Oberflächenbeschichtungen der Standrohre mit Chromnitrit (goldglänzend) oder Kohlenstoff (dunkelgrau bis schwarz) reduzierte man die Reibung der Gleitlagerstellen (Foto oben).

Man darf gespannt sein, was sich die Konstrukteure und Designer in den nächsten Jahren einfallen lassen, um der Teleskop-Federgabel eine Alternative entgegen zu setzen, die nicht nur mit theoretischen Vorteilen glänzt.

Gabelbrücken

Um dem Vorderbau eine gewollte Flexibilität zu geben, werden im Rennsport speziell berechnete und filigran gefräste obere Gabelbrücken verwendet. Rückmeldung und Grenzbereich sollen damit transparenter werden. Mit bis zu 50 Millimeter starken Tauchrohren und handbreiten, mehrfach geklemmten unteren Gabelbrücken versuchte man in den 1990er Jahren, die USD-Gabeln noch steifer zu machen. Eine Fehlentwicklung.