wer kennt sie nicht, die plakativen Aussagen der aufrecht sitzenden Breitlenker-Fraktion: "Ich fahre Kreise um dich! Im Serpentinenauflauf fahre ich dir mit meinem Superbike-Lenker einarmig davon." Komisch ist nur, dass Straßenrennmotorräder allesamt schmale Stummellenker besitzen und keine ausladenden Stahlrohr-Segelstangen. Warum ist das so? Und was, bitteschön, ist eigentlich Handling?

PS setzte sich mit der unabhängigen Testabteilung der Motor Presse Stuttgart, dem Motorrad TestCenter, zusammen und nahm sich des Handlings, sprich der Handlichkeit, von der nüchternen, analytischen Seite an.

Zuerst wurde das Testfeld definiert. Möglichst breit sollte es aufgestellt sein, vom Einsteiger-Bike mit schmalen Reifen über Extremisten à la Supermoto bis hin zum Bestseller Großenduro. Ein dickes Naked Bike und natürlich beide Kategorien Sportler mussten auch dabei sein - 600er und 1000er. So tummeln sich nun folgende Charaktere auf dem Testgelände: Aprilia RSV4 R - 1000er-Supersportler, mit kompaktem V4-Motor und breitem 6.00-Zoll-Hinterrad; BMW 1200 GS - mit extra breitem Lenker, schmaler Bereifung und längs zur Fahrtrichtung liegender Kurbelwelle; Honda CBR 600 RR , der Repräsentant der 600er-Brenner, international im Rennsport erfolgreich und ein Bestseller auf Deutschlands Straßen; Kawasaki Z 1000 - ein mächtiges Naked Bike mit Macho-Genen, konventionell gebaut mit dickem Motor und dicken Rädern; KTM 690 SMC - eine leichte Gazelle mit unendlichen Federwegen, breitem Lenker und schmalem Einzylinder; Suzuki Gladius - ein schmaler V2 eingebettet in einem konventionellen Fahrwerk als Vertreter der Brot-und-Butter-Bikes; und die Triumph Street Triple R - als Hybrid zwischen 600er-Supersportlern und leichten Naked Bikes, mit Dreizylindermotor und Segelstangenlenker.

Vorgreifend auf die objektiv vom 2D-Datarecording aufgenommenen und von den Experten des Motorrad TestCenters ausgewerteten Daten hier noch folgende Anmerkung: Da Aprilia kein Testmotorrad zur Verfügung stellen konnte, wurde auf das Dauertestbike der Schwesterzeitschrift MOTORRAD zurück gegriffen. Eine Tatsache, die der Testfahrer und Autor während der fahrdynamischen Tests nicht ganz aus dem Hinterkopf bekam - inklusive des ausgesprochenen Sturzverbotes. So fuhr der Tester mit etwas angezogener Handbremse und liess ein extra Sicherheitspolster. An der Triumph Street Triple R wurde der originale Lenker durch ein etwas schmaleres und höheres Exemplar getauscht, an dem Dehnmessstreifen die Lenkkraft erfassten. Sowohl die Aprilia wie die Triumph hätten noch etwas besser abschneiden können. Trotz dieser Handicaps fielen die Testergebnisse der beiden Motorräder sehr gut aus. Was zweifelsfrei belegt, wie gut die beiden ohnehin schon in der Handling-Disziplin sind.

Da Reifen einen sehr großen Einfluss auf die Handlichkeit haben und einen großen Teil an der wichtigen Rückmeldung liefern, entschied sich PS für einen Einheitsreifen von Continental. Der Road Attack 2 konnte bereits im großen Reifentest (siehe PS 7/10) überzeugen und ist für alle sieben Testmotoräder freigegeben. Gefahren wurden alle Kandidaten mit dem Einheitsluftdruck 2,5 bar vorn und 2,5 bar hinten (gemessen im kalten Zustand). Um auch bei den Fahrwerken einheitlich zu agieren, wurden, wo verstellbar, die Werkseinstellungen verwendet. Bei der BMW mit elektronischem ESA-Fahrwerk wurden die Modi "Normal" und "Solobetrieb" belassen, in denen die GS angeliefert wurde.

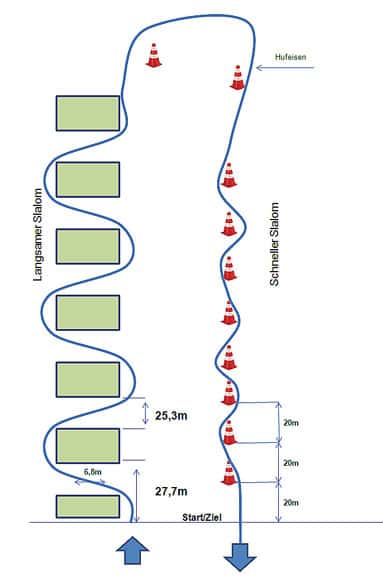

Zum Ablauf der Fahrtests: Der Parcours besteht aus der Anfahrt auf den langsamen Slalom, dem neutralen Kontrollabschnitt "Hufeisen" und dem anschließenden schnellen Slalom. Mit jedem Motorrad wurden drei "Aufwärmrunden" durch den Parcours gefahren, um die neuen Pellen anzufahren. (Hier mal ein dickes Lob an die Conti-Jungs, denn die Road Attack 2 benötigen eigentlich kein "Anfahren", beziehungsweise kein Freifahren vom Trennmittel.) Nach diesen Installationsrunden begann der Fahrer mit der Triumph das reguläre Testprozedere: Drei Einführungsrunden zum Gewöhnen an das Bike und das Herausfinden der jeweils richtigen Gänge. Dann folgten zwei Runden im klassischen aufrechten Fahrstil, dann zwei Runden mit Hanging-off. Zum Schluss folgten drei "Richtungswechsel" aus 75 km/h. Nach der Triumph wurde in alphabetischer Reihenfolge gefahren. Am Ende musste dann nochmals die Triumph ran, um einen Lerneffekt des Fahrers auszuschließen. Die Bestzeiten der Tabelle ist die Summe der beiden besten Runden. Wobei die Auswertung bereits die erste überraschende Erkenntnis brachte. Im langsamen Slalom war der Zeitunterschied zwischen normalem Fahrstil und Hanging-off so gering, dass er vernachlässigt werden kann. Im schnellen Slalom hingegen, wo kaum Schräglage, sondern nur minimale, aber schnell aufeinanderfolgende Richtungswechsel gefahren werden, war der Hanging-off-Stil nicht praktikabel und deutlich langsamer. Während er im langsamen Slalom das Bike durch sanften Gewichtstransfer des Piloten noch beruhigte, brachte die Turnerei im schnellen Slalom nur Unruhe ins Fahrwerk.

Was ist Handling?

Nach dieser umfangreichen Erläuterung des Testprozederes nun zu dieser Frage. Da muss klassisch unterschieden werden zwischen der subjektiven und der objektiven Ebene. Subjektiv ist ein Motorrad mit breitem Lenker, das ohne großen Kraftaufwand in eine Kurve hinein- oder eine Wechselkurve durchfährt, handlich. So gilt die BMW R 1200 GS ja bekanntermaßen als der Kurvenfeger und Alpenkönig schlechthin. Objektiv gesehen ist Handlichkeit aber nichts anderes als die Fähigkeit eines Fahrzeuges, schnelle Richtungswechsel durchzuführen. Und diese Fähigkeit ist von einer Vielzahl technischer Faktoren abhängig. Grundsätzlichen Einfluss auf die Handlichkeit hat der Fahrzeugschwerpunkt, die Geometrie, der Radstand, das Setup und die Lenkerhöhe sowie dessen Breite - um nur einige zu nennen.

PS konzentrierte sich auf die wesentlichen Parameter und errechnete den statischen Schwerpunkt aller sieben Motorräder (also ohne Pilot) und maß Gewicht, Radstand, Lenkerbreite und -höhe. Um letztendlich zu einem aussagekräftigen Ergebnis zu gelangen, wurden die für den Fahrer spürbaren Eigenschaften bepunktet und diese Bewertung anhand der unbestechlichen Datarecording-Aufzeichnungen auf ihre Plausibilität hin überprüft. Im einzelnen wurden bei allen drei Manövern, also langsamem und schnellem Slalom sowie dem Spurwechsel, folgende Kriterien bewertet: Lenkkraft, Lenkpräzision, Stabilität und Rückmeldung. Eine geringe Lenkkraft lässt das Bike leichtfüßig die stabile Mittellage verlassen und in Schräglage kippen. Die Lenkpräzision beschreibt die Exaktheit, mit der das Motorrad die Lenkbewegung in eine Linienänderung umsetzt. Bei der Stabilität haben wir ermittelt, ob das Bike beim Manöver in Eigenbewegung gerät, während die Rückmeldung das Fahrgefühl bei der Ausführung der Richtungsänderung beschreibt. Alles in allem eine recht diffizile Aufgabe, derer sich in dieser Tiefe und in dieser Bandbreite der Testfahrzeuge offensichtlich noch nie jemand angenommen hat.

Konzeptvergleich Handling: Teil 2

Langsamer Slalom

Als Supersportler mit entsprechend gebeugter Sitzposition und tiefen Lenkerstummeln hat die Aprilia hier leichte Nachteile. Auf ihr müssen die Richtungswechsel mit einem kräftigen Lenkimpuls eingeleitet werden. Alles weitere, also das Abklappen in Schräglage, ihre Spurtreue und die Rückmeldung sind auf sehr hohem Niveau. Bereits bei dieser Übung fällt der Vorteil eines straff abgestimmten und kompakt gebauten Chassis auf. Die kurze Kurbelwelle des V4-Motors und der recht hohe Schwerpunkt kommen als Pluspunkte hinzu. Die nach ihr startende BMW R 1200 GS müsste ihr in dieser Disziplin allerdings den Rang ablaufen. Schließlich liegt ihre Kurbelwelle längs zur Fahrtrichtung und baut somit keine störenden Kreiselkräfte auf. Zudem ist ihr Lenker deutlich breiter und ihr Schwerpunkt um fast 60 Millimeter höher. In Sachen Lenkkraft erfüllt die BMW diese Erwartung auch, allerdings wird sie Opfer ihrer weichen Fahrwerks-Abstimmung, denn sie gautscht und schaueklt, dass der Fahrer fast seekrank wird, setzt außerdem recht hart mit Seitenständer und Bremspedal auf. In Summe führt das zur langsamsten Geschwindigkeit in diesem Abschnitt.

Die CBR 600 RR folgt der GS in den Testparcours - und schlägt sich wacker. Ähnlich der Aprilia benötigt sie zwar eine höhere Lenkkraft, klappt dann aber locker in Schräglage, vermittelt ein gutes Gefühl und fährt eine saubere Linie. Auch bei ihr reicht die Schräglagenfreiheit aus, um ohne Kratzer über die Runden zu kommen.

Der Umstieg von der Honda auf die Kawasaki Z 1000 kommt einem wie ein Tauchgang vor. Alles, was eben noch leichtfüßig vonstattenging, ist nun zäher und anstrengender, wirkt, als würde jede Bewegung gegen einen unsichtbaren Widerstand laufen. Die Kawa ist im Vergleich zu allen anderen Testkandidaten träge. Sie erfordert die mit Abstand höchste Lenkkraft, um aus der Mittellage zu kommen - ein Blick in die Messwerte erklärt auch warum. Sie besitzt einen großen Reihen-Vierer mit langer Kurbelwelle, ihr Schwerpunkt ist mit 589 Millimetern über dem Boden der niedrigste, und ihre Räder sind die schwersten. Da erscheint es nur logisch, dass aus diesem Pfund im Parcours kein Rennpferd wird. Immerhin läuft die Z 1000 stabil und vermittelt eine ordentliche Rückmeldung. Allerdings setzt auch sie hart mit Seitenständer und Auspuffblende auf. Wer dagegen die KTM 690 SMC zum Aufsetzen bringt, der fährt entweder Supermoto-Rennen oder liegt schon auf der Klappe. Der leichtfüßige Einzylinder erobert den zweiten Rang im langsamen Slalom, weil er wieselflink einlenkt und ordentlich die Spur hält. Noch schneller wäre er gewesen, wenn von der Hinterhand nicht durch Pumpen Unruhe in die Fuhre gekommen und von der Vorderhand die Rückmeldung präziser ausgefallen wäre. Aber dafür sind ihre Federwege einfach etwas zu lang und die Abstimmung zu weich.

Auch die Suzuki Gladius startet, ähnlich der BMW, mit Vorschusslorbeeren. Schmale Reifen und ein schlanker V2 suggerieren theoretisch eine gute Basis. Sind es auch, doch in der Praxis wird schnell klar, dass die kaugummiweiche Abstimmung und die mangelhafte Schräglagenfreiheit für Frust sorgen. Während in den überforderten Federelementen jegliche Rückmeldung verloren geht, sorgt das unterdämpfte Schaukeln für unpräzise Linien. Zur Krönung setzt die Suzi auch noch hart auf, schleift mit Auspuffblende und Seitenständeraufnahme hart über den Asphalt.

Für ein versöhnliches Ende sorgt dann die Triumph Street Triple R. Durch ihr straffes Fahrwerk stellt sich eine hohe Zielgenauigkeit ein, ihr Schwerpunkt liegt mit 649 Millimetern über dem Boden auf dem Niveau der Aprilia und 18 Millimeter über dem der Honda. In Sachen Radgewichten schlägt sie sogar die beiden Supersportler. Die kleine Engländerin outet sich als absoluter Kurvenbrenner und landet trotz des etwas schmaleren Lenkers mit der Aprilia auf Rang zwei im langsamen Slalom. Womit bewiesen wäre, dass Handling mehr ist als nur eine geringe Lenkkraft, denn sonst hätten BMW und KTM ganz oben auf dem Treppchen stehen müssen.

Schneller Slalom

Im schnellen Spurwechsel gilt es, durch Pylonen, die im Abstand von 20 Metern zueinander stehen, schnellstmöglich durchzupfeifen. Da die Geschwindigkeiten zwischen 83 und 97 km/h liegen, kommt es nicht nur auf eine straffe Fahrwerksabstimmung, sondern auch auf die benötigte Lenkkraft an. Denn was nutzt das straffste Setup, wenn das Motorrad partout nicht aus der Mittellage will. Im Grunde kann das Testfeld hier dreigeteilt werden. Die Klasse "über 90 km/h": Aprilia, Honda und Triumph brennen auf und davon. Wieder einmal punkten sie mit ihren Kombinationen aus gutem Fahrwerk, geringen rotierenden Massen und Zielgenauigkeit. Alle drei vermitteln ein sehr gutes Fahrgefühl, verbreiten Vertrauen und wären mit etwas Übung sicherlich noch schneller durch den Slalom gebrannt.

Die Klasse "über 85 km/h" besteht aus der BMW und der KTM. Die beiden Langbeiner profitieren ohne Frage von ihren hohen Schwerpunkten, ihren Motorkonzepten sowie den schmalen Reifen. Außerdem muss bei einem leichten Motorrad wie der KTM beachtet werden, dass durch das in Proportion zum Motorradgewicht hohe Fahrergewicht der Schwerpunkt weiter angehoben wird, was dem Handling nochmals entgegen kommt. Dennoch sind mit beiden Bikes keine Bestwerte drin. Zu weich ihre Abstimmung, zu viel Unruhe im Gebälk. Die BMW setzt zudem durch die ungedämpfte Auf-und-ab-Bewegung bei den Richtungswechseln hart auf, das Telelever vermittelt kein Gefühl für das Vorderrad.

Im Club "unter 85 km/h" tummeln sich die viel zu weiche Suzuki Gladius und die feiste Kawa. Während die Z 1000 stabil läuft, dafür aber die Richtungswechsel wahnsinnig Kraft kosten, lenkt die Suzuki brav ein, schaukelt sich aber gegen Ende der Pylonengasse derart auf, dass eine kontrollierte Fahrt schwierig wird.

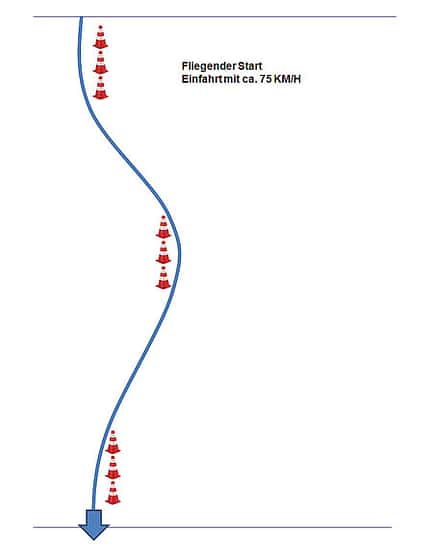

Spurwechsel

Die Eigenarten der Motorräder aus dem schnellen Slalom werden beim schnellen Spurwechsel, einem simulierten Ausweichmanöver bei 75 km/h, weiter bestätigt. Bei dieser Übung ist eine geringe Lenkkraft sehr wichtig, denn die Ausweichaktion wird von zwei schnellen Lenkimpulsen dominiert - dem Ausweichimpuls und dem Gegenlenkimpuls, um wieder auf die eigene Fahrbahnseite zurück zu kommen.

Absolutes Maß bei dieser Übung ist der benötigte Weg zwischen dem Ausweichimpuls und der Rückkehr auf die ursprüngliche Linie. Dank GPS-gestütztem Datarecording sind die Ergebnisse perfekt mess- und darstellbar. Wen wundert es, dass Aprilia, Honda, Triumph und - Überraschung - die BMW vorn liegen. Der BMW hilft in diesem Fall das steife Telelever, den Lenkimpuls schnell umzusetzen. Sie nimmt der KTM bei dieser Aktion exakt zwei Meter ab. Die Österreicherin benötigt 51,4 Meter und könnte mit einer straffer abgestimmten Gabel sicherlich flotter ums Eck wetzen. Im Standard-Trimm verpufft ein guter Teil des Lenkimpulses in der Federung. Nach 54,2 Metern schafft es "Wackelpudding" Gladius zurück in die Spur, setzt bei den hart eingeleiteten Impulsen und blitzartigen Schräglagenwechseln abermals hart und gefährlich auf. Die Kawasaki dagegen benötigt ganze 58,4 Meter und damit satte neun Meter mehr als Triumph und BMW. Ihre Masse und wieder der niedrige Schwerpunkt vereiteln bessere Werte.

Kurz vor Schluss sollte noch die emotionale Seite der Handlichkeit betrachtet werden. Letztendlich reduziert sich dieses hochkomplexe Thema nämlich auf eines: Je leichter ein Motorrad die Richtung wechselt, desto mehr Spaß macht es. Und je mehr Spaß es macht, desto glücklicher ist der Fahrer. Und darum geht es doch in Wirklichkeit, oder nicht?

Fazit: In nüchternen Punkten ausgedrückt, liegen die sportlich-ambitionierten Motorräder vorn. Sieg für die Honda mit einem Pünktchen Vorsprung auf die zweitplatzierten Triumph und Aprilia. Diese distanzieren die KTM auf dem vierten Platz bereits um zwölf Punkte. Knapp dahinter folgt die BMW, die wiederum die Kawasaki auf Rang sechs sowie die Suzuki auf Platz sieben in Schach hält. Erkenntnis des Tests? Handling ist Fahrspaß!

Aprilia RSV4 R

Antrieb:

Vierzylinder-65-Grad-V-Motor, 4 Ventile/Zylinder, 132 kW (180 PS) bei 12 500/min*, 115 Nm bei 10 000/min*, 1000 cm³, Bohrung/Hub: 78,0/52,3 mm, Verdichtungsverhältnis 13,0:1, Zünd-/Einspritzanlage, 48-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis:

Leichtmetall-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel: 65,5 Grad, Nachlauf: 106 mm, Radstand 1420 mm, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 120/130 mm. Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17"/ 6.00 x 17", Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/55 ZR 17, 320-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 220-mm-Einzelscheibe mit Zweikolben-Festsattel hinten.

Gewicht:

212 kg, davon vorn/hinten: 50,4/49,6%

Fahrleistung:

Beschleunigung 0-100/150/200 km/h: 3,2/5,3/8,0 s

Durchzug 50-100/100-150 km/h: 4,6/4,6 s

Testmaschinenpreis: 15 364 Euro (zzgl. Nk)

BMW R 1200 GS

Antrieb:

Zweizylinder-Boxermotor, 4 Ventile/Zylinder, 81 kW (110 PS) bei 7750/min*, 120 Nm bei 6000/min*, 1170 cm³, Bohrung/Hub: 101,0/73,0 mm, Verdichtungsverhältnis 12,0:1, Zünd-/Einspritzanlage, 50-mm-Drosselklappen, hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung, Sechsganggetriebe

Chassis:

Tragender Motor-Getriebe-Verbund mit Stahl-Gitterrohr-Hilfsrahmen, Lenkkopfwinkel: 64,3 Grad, Nachlauf: 101 mm, Radstand 1507 mm, Telelever, Ø 46 mm. Zentralfederbein ohne Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 190/200 mm. Leichtmetall-Gussräder, 2.50 x 19"/4.00 x 17", Reifen vorn: 110/80 R 19, hinten: 150/70 R 17, 305-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 265-mm-Einzelscheibe mit Zweikolben-Schwimmsattel hinten.

Gewicht:

245,5 kg, davon vorn/hinten: 49,5/50,5%

Fahrleistung:

Beschleunigung 0-100/150/200 km/h: 3,7/7,0/16,3 s

Durchzug 50-100/100-150 km/h: 4,6/5,2 s

Testmaschinenpreis: 15 845 Euro (zzgl. Nk)

Honda CBR 600 RR

Antrieb:

Vierzylinder-Reihenmotor, 4 Ventile/Zylinder, 88 kW (120 PS) bei 13 500/min*, 66 Nm bei 11250/min*, 599 cm³, Bohrung/Hub: 67,0/42,5 mm, Verdichtungsverhältnis 12,2:1, Zünd-/Einspritzanlage, 40-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis:

Leichtmetall-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel: 66,5 Grad, Nachlauf: 98 mm, Radstand 1375 mm, Upside-down-Gabel, Ø 41 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 120/135 mm. Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17"/ 5.50 x 17", Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 180/55 ZR 17, 310-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 220-mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel hinten.

Gewicht:

187 kg, davon vorn/hinten: 51,3/48,7%

Fahrleistung:

Beschleunigung 0-100/150/200 km/h: 3,2/5,7/9,9 s

Durchzug 50-100/100-150 km/h: 5,7/6,1 s

Testmaschinenpreis: 11 790 Euro (zzgl. Nk)

Kawasaki Z 1000

Antrieb:

Vierzylinder-Reihenmotor, 4 Ventile/Zylinder, 101 kW (138 PS) bei 9600/min*, 110 Nm bei 7800/min*, 1043 cm³, Bohrung/Hub: 77,0/56,0 mm, Verdichtungsverhältnis 11,8:1, Zünd-/Einspritzanlage, 38-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis:

Leichtmetall-Zentralrohrrahmen, Lenkkopfwinkel: 65,5 Grad, Nachlauf: 103 mm, Radstand 1440 mm, Upside-down-Gabel, Ø 41 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 120/138 mm. Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17"/ 6.00 x 17", Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/50 ZR 17, 300-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 250-mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel hinten.

Gewicht:

222 kg, davon vorn/hinten: 50,0/50,0%

Fahrleistung:

Beschleunigung 0-100/150/200 km/h: 3,3/5,2/9,9 s

Durchzug 50-100/100-150 km/h: 4,2/4,1 s

Testmaschinenpreis: 11 295 Euro (zzgl. Nk)

KTM 690 SMC

Antrieb:

Einzylinder-Viertaktmotor, 4 Ventile/Zylinder, 48 kW (65 PS) bei 7500/min*, 67 Nm bei 5500/min*, 654 cm³, Bohrung/Hub: 102,0/80,0 mm, Verdichtungsverhältnis 11,8:1, Zünd-/Einspritzanlage, 46-mm-Drosselklappen, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis:

Stahl-Gitterrohrrahmen, Lenkkopfwinkel: 63,5 Grad, Nachlauf: 115 mm, Radstand 1472 mm, Upside-down-Gabel, Ø 48 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 275/265 mm. Speichenräder mit Alufelgen, 3.50 x 17"/ 5.00 x 17", Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 160/60 ZR 17, 320-mm-Einzelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 240-mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel hinten.

Gewicht:

153 kg, davon vorn/hinten: 46,0/54,0%

Fahrleistung:

Beschleunigung 0-100/150/200 km/h: 4,4/8,2/-

Durchzug 50-100/100-150 km/h: 7,1/7,5 s

Testmaschinenpreis: 8895 Euro (zzgl. Nk)

Suzuki Gladius

Antrieb:

Zweizylinder-90-Grad-V-Motor, 4 Ventile/Zylinder, 53 kW (72 PS) bei 8400/min*, 64 Nm bei 6400/min*, 645 cm³, Bohrung/Hub: 81,0/62,6 mm, Verdichtungsverhältnis 11,5:1, Zünd-/Einspritzanlage, 39-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis:

Stahl-Gitterrohrrahmen, Lenkkopfwinkel: 65,0 Grad, Nachlauf: 104 mm, Radstand 1445 mm, Upside-down-Gabel, Ø 41 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 125/130 mm. Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17"/ 5.00 x 17", Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 160/60 ZR 17, 290-mm-Doppelscheibenbremsen mit Zweikolben-Festsätteln vorn, 240-mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel hinten.

Gewicht:

206 kg, davon vorn/hinten: 47,8/52,2%

Fahrleistung:

Beschleunigung 0-100/150/200 km/h: 3,9/8,2/-

Durchzug 50-100/100-150 km/h: 5,7/6,2 s

Testmaschinenpreis: 6290 Euro (zzgl. Nk)

Triumph Street Triple R

Antrieb:

Dreizylinder-Reihenmotor, 4 Ventile/Zylinder, 78 kW (106 PS) bei 11 700/min*, 68 Nm bei 9200/min*, 675 cm³, Bohrung/Hub: 74,0/52,3 mm, Verdichtungsverhältnis 12,7:1, Zünd-/Einspritzanlage, 44-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis:

Leichtmetall-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel: 66,1 Grad, Nachlauf: 93 mm, Radstand 1390 mm, Upside-down-Gabel, Ø 41 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 120/130 mm. Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17"/ 5.50 x 17", Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 180/50 ZR 17, 308-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 220-mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel hinten.

Gewicht:

190 kg, davon vorn/hinten: 49,1/50,9%

Fahrleistung:

Beschleunigung 0-100/150/200 km/h: 3,3/7,0/13,8 s

Durchzug 50-100/100-150 km/h: 4,1/4,7 s

Testmaschinenpreis: 8990 Euro (zzgl. Nk)

PS-Bewertung

| Punkte | Honda | Aprilia | Triumph | Langsamer Slalom | Lenkkraft | 10 | 7 | 7 | 9 |

| Lenkpräzision | 10 | 10 | 10 | 10 | Stabilität | 10 | 10 | 10 | 9 |

| Rückmeldung | 10 | 9 | 9 | 8 | Schneller Slalom |

| Lenkkraft | 10 | 8 | 8 | 9 | Lenkpräzision | 10 | 10 | 10 | 8 |

| Stabilität | 10 | 10 | 9 | 8 | Rückmeldung | 10 | 9 | 9 | 9 | Spurwechsel | Lenkkraft | 5 | 5 | 4 | 5 |

| Lenkpräzision | 5 | 5 | 5 | 5 | Stabilität | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Rückmeldung | 5 | 4 | 4 | 4 |

| Gesamtsumme | 100 | 91 | 90 | 89 | Platzierung | 1. | 2. | 3. |

| PS-Urteil | Platz 1 für die kompakte CBR 600 RR. Die Kombination aus gutem Setup, gutem Feedback und hoher Lenkpräzision sichern ihr ganz knapp die Krone. | Ein Zeichen ihrer Qualitäten: Rang zwei für die Aprilia. Trotz ihrer breiten und schweren Hinterradfelge verliert die RSV4 R nur einen Punkt auf die 600er-Honda. | Gute Überraschung: Die Triumph ist die perfekte Symbiose aus straffer Abstimmung, Leichtbau und breitem Lenker. Und damit neben der Aprilia verdiente Zweite im Test. |

| KTM | BMW | Kawasaki | Suzuki | Langsamer Slalom | Lenkkraft | 10 | 10 | 5 | 7 |

| Lenkpräzision | 8 | 8 | 8 | 7 | Stabilität | 7 | 6 | 7 | 6 |

| Rückmeldung | 7 | 7 | 7 | 6 | Schneller Slalom |

| Lenkkraft | 10 | 10 | 6 | 7 | Lenkpräzision | 7 | 6 | 8 | 7 |

| Stabilität | 7 | 7 | 8 | 6 | Rückmeldung | 7 | 7 | 8 | 6 | Spurwechsel | Lenkkraft | 5 | 5 | 2 | 4 |

| Lenkpräzision | 4 | 4 | 4 | 3 | Stabilität | 3 | 4 | 4 | 3 |

| Rückmeldung | 3 | 3 | 3 | 2 |

| Gesamtsumme | 78 | 76 | 70 | 64 | Platzierung | 4. | 5. | 6. | 7. |

| PS-Urteil | Der Floh im Testfeld auf einem guten 4. Platz. Der lanbeinigen KTM 690 fehlt es etwas an Rückmeldung und Stabilität um ganz vorn mitfahren zu können. fahren zu können. | Die "Siegerin" der Lenkkraft-Wertung wird der Erwartung nicht gerecht. Ihr sehr weiches Fahrwerk verwässert die Rückmeldung stark und sorgt für viel Eigenbewegung. | Die Z 1000 will ein großes Motorrad sein und lenkt entsprechend träge. Hohe Massen an den Rädern und ein niedriger Schwerpunkt fordern hohe Lenkkräfte ein. | Böse Überraschung – die Gladius auf dem letzten Platz. Ein weiches Fahrwerk, frühes Aufsetzen und zu wenig Rückmeldung werfen sie weit zurück. |

PS-Messungen

| Aprilia | BMW | Honda | Kawasaki | |

| Lenkkopfwinkel* | 65,5 Grad | 64,3 Grad | 66,5 Grad | 65,5 Grad | Nachlauf* | 106 mm | 101 mm | 98 mm | 103 mm |

| Radstand | 1434 mm | 1515 mm | 1377 mm | 1447 mm | Lenkerbreite | 660 mm | 815 mm | 635 mm | 700 mm |

| Lenkerhöhe | 855 mm | 1145 mm | 855 mm | 1025 mm | Gewicht vollgetankt | 213,8 kg | 245,0 kg | 199,4 kg | 222,8 kg |

| Gewicht Räder** | v: 11,7 kg | v: 14,6 kg | v: 10,8 kg | v: 12,2 kg | vorne/hinten % | h: 17,2 kg | h: 12,4 kg | h: 14,7 kg | h: 17,4 kg |

| Felgengröße v./h. | v: 3.50 x 17“ | v: 2.50 x 19“ | v: 3.50 x 17“ | v: 3.50 x 17“ | h: 6.00 x 17“ | h: 4.00 x 17“ | h: 5.50 x 17“ | h: 6.00 x 17“ |

| Reifengröße v./h. | v: 120/70-17 | v: 110/80-19 | v: 120/70-17 | v: 120/70-17 | h: 190/55-17 | h: 150/70-17 | h: 180/55-17 | h: 190/50-17 |

| Gewichtsverteilung | v: 50,1 % | v: 49,6 % | v: 50,9 % | v: 50,3 % | statisch ohne Fahrer | h: 49,9 % | h: 50,4 % | h: 49,1 % | h: 49,7 % |

| Schwerpunkthöhe ohne Fahrer vom Boden (B),von Vorderradachse (VR) | B: 648 mm VA: 763 mm | B: 707 mm VA: 839 mm | B: 631 mm VA: 752 mm | B: 589 mm VA: 788 mm |

| KTM | Suzuki | Triumph | |

| Lenkkopfwinkel* | 63,5 Grad | 65,0 Grad | 66,1 Grad | Nachlauf* | 115 mm | 104 mm | 93 mm |

| Radstand | 1491 mm | 1448 mm | 1407 mm | Lenkerbreite | 800 mm | 670 mm | 665 mm |

| Lenkerhöhe | 1120 mm | 1040 mm | 1170 mm | Gewicht vollgetankt | 153,1 kg | 206,1 kg | 192,2 kg |

| Gewicht Räder** | v: 10,6 kg | v: 12,3 kg | v: 10,6 kg | vorne/hinten % | h: 14,4 kg | h: 15,6 kg | h: 14,6 kg |

| Felgengröße v./h. | v: 3.50 x 17“ | v: 3.50 x 17“ | v: 3.50 x 17“ | h: 5.00 x 17“ | h: 5.00 x 17“ | h: 5.50 x 17“ |

| Reifengröße v./h. | v: 120/70-17 | v: 120/70-17 | v: 120/70-17 | h: 160/60-17 | h: 160/60-17 | h: 180/55-17 |

| Gewichtsverteilung | v: 46,0 % | v: 47,8 % | v: 49,4 % | statisch ohne Fahrer | h: 54,0 % | h: 52,2 % | h: 50,6 % |

| Schwerpunkthöhe ohne Fahrer vom Boden (B),von Vorderradachse (VR) | B: 788 mm VA: 824 mm | B: 630 mm VA: 819 mm | B: 649 mm VA: 779 mm |

*Werksangabe, **Fahrbereit mit Reifen, Kettenradträgern, Hülsen

Anfahrt mit circa 60 km/h in den langsamen Parcours. Danach folgt die neutrale Sektion Hufeisen, die Unterschiede in Motorleistung und Durchzugsvermögen egalisiert. Nach ihr wird in den schnellen Slalom hineinbeschleunigt. Das Ganze sieben Mal je Motorrad.

Der Spurwechsel: Ein zackiges, hart über den Lenker eingeleitetes Ausweichmnöver. Die Anfahrt erfolgt mit 75 km/h, Spurwechsel nach links über eine Fahrbahnbreite von sechs Metern und wieder zurück auf die ursprüngliche Linie.

| Aprilia | BMW | Honda | Kawasaki | |

| Bestzeit* | 1.18,8 min | 1.21,5 min | 1.19,9 min | 1.21,4 min | Geschwindigkeit** Hufeisen | 46,9 km/h | 47,3 km/h | 47,3 km/h | 47,5 km/h |

| Slalom schnell*** | 95,4 km/h | 86,0 km/h | 97,2 km/h | 83,8 km/h | Geschwindigkeit Slalom langsam*** | 56,4 km7h | 54,5 km/h | 57,1 km/h | 55,3 km/h |

| maximale Schräglage | 41,3 Grad | 39,4 Grad | 42,2 Grad | 42,1 Grad | Spurwechsel bei 75 km/h**** | 49,2 m | 49,4 m | 49,6 m | 58,4 m |

| KTM | Suzuki | Triumph | |

| Bestzeit* | 1.19,1 min | 1.22,1 min | 1.18,8 min | Geschwindigkeit** Hufeisen | 47,9 km/h | 47,8 km/h | 47,3 km/h |

| Slalom schnell*** | 86,0 km/h | 84,7 km/h | 91,2 km/h | Geschwindigkeit Slalom langsam*** | 57,4 km/h | 55,6 km/h | 58,1 km/h |

| maximale Schräglage | 40,2 Grad | 41,6 Grad | 41,9 Grad | Spurwechsel bei 75 km/h**** | 51,4 m | 54,2 m | 49,4 m |

* Zeit für 2 Runden (je 702 Meter) mit fliegendem Start.

** Neutrale Sektion. Die konstante Geschwindigkeit in dieser Sektion zeigt die Konstanz des Testfahrers.

*** Durchschnittsgeschwindigkeit, gemessen über eine Strecke von 150 Metern.

**** Spurwechsel links/rechts/links über eine Fahrbahnbreite von 6 Metern.

Einheitsreifen: Continental Road Attack 2

Da Reifen sehr große Auswirkungen auf die Fahreigenschaften eines Motorrads haben, wurden alle sieben Testmotorräder mit dem neuen Continental Road Attack 2 ausgerüstet. Die Einheitssocken haben einen großen Anteil am transparenten, vergleichbaren Testergebnis und sind zudem für alle Motorräder freigegeben.

Besonders gefiel PS das unkritische Fahrverhalten der Contis im Neuzustand. Statt die Pellen erstmal aufwändig "anfahren" zu müssen, reichten drei kurze Proberunden durch den Parcours, bevor dann volle Kapelle in die Testrunden gegangen werden konnte. Neben dem agilen Fahrverhalten und dem sehr guten Feedback des Contis überzeugte auch der Grip. Sogar auf der Rennstrecke, wo er auf der Triumph Street Triple R für den zweiten Teil der Handling-Story (siehe PS 10/2010) herhalten musste, gab es trotz hoher Temperaturen nichts zu meckern.

Das Handling-ABC

Das Lenkmoment:

Es wird aus den Kräften in Griffmitte errechnet, die der Fahrer am Lenker einbringt. Es sorgt dafür, dass das rotierende Vorderrad aus der stabilen Mittellage (Geradeausfahrt) gebracht wird und nach links oder rechts kippt. Je nach Lenkerbreite (siehe technische Daten) erzeugen diese Kräfte ein Drehmoment an der Lenkachse (Lenkrohr der Gabel). Das verdreht die Lenkung aus der Geradeausstellung (Lenkwinkel-Impuls). Die tatsächliche Kraft, mit der Fahrer am Lenker ziehen, bzw. drücken, ist etwa dreimal so hoch, wie das messbare Lenkmoment, das sich immer auf einen Hebelarm von einem Meter Länge bezieht (Newton pro Meter).

Handling und Lenkkraft:

Sie sind subjektiv sehr eng miteinander verbunden. Allerdings kann eine leichtgängige Lenkung auch ein gutes Handling vortäuschen. Unterm Strich zählt immer das Resultat, sprich der möglichst auf kurzem Weg machbare Richtungswechsel. Und der lässt sich auch mit Motorrädern erreichen, die zwar eine hohe Lenkkraft erfordern, diese jedoch sehr effizient in den Richtungswechsel umsetzten. Speziell Supersportmotorräder mit verwindungsarmen Telegabeln, steifen Fahrwerken und Reifen sowie einem kompakten Schwerpunkt können die Lenkbefehle trotz der verhältnismäßig schmalen Lenkerstummel am besten umsetzen.

Breite Lenker erleichtern in jedem Fall den Richtungswechsel, da die Lenkkraft des Fahrers über den langen Hebelarm ein hohes Lenkmoment an der Drehachse erzeugt. Solange der Fahrer eines Supersportlers die notwendige Lenkkraft jedoch aufbringt, hat er in schnellen Schikanen und Schräglagenwechseln keine Nachteile bei Kurvengeschwindigkeit und Rundenzeiten zu befürchten.

Lenkimpuls und Lenkwinkel:

Der Lenkimpuls ist jene Kraft, die der Fahrer über den Lenker auf das Vorderrad einbringt, um es aus der Mittellage zu bringen. Durch diesen Impuls wird das Motorrad in Schräglage gedrückt. Je größer der Lenkausschlag (Lenkwinkel), desto schneller kippt die Maschine in die Kurve, natürlich immer in gegensätzlicher Richtung. Zum Einleiten einer Linkskurve wird der Lenkimpuls nach rechts gerichtet und umgekehrt. Daher der wichtige Lehrsatz: Rechts drücken, rechts fahren - links drücken, links fahren! Während der Kurvenfahrt ist die Lenkung mit rund ein bis drei Grad (Lenkwinkel) nach innen eingeschlagen. Je geringer die Geschwindigkeit und die Schräglage, desto größer der Lenkwinkel.

Über den Lenkwinkel kann die Schräglage während der Kurvenfahrt korrigiert werden. Dreht der Fahrer den Lenker zur Kurveninnenseite, richtet sich das Motorrad auf und vergrößert den Kurvenradius. Lenkt der Fahrer gegen die Kurvenrichtung, klappt die Maschine mehr in Schräglage, der Kurvenradius verkleinert sich.

Die Kreiselkräfte:

Die Kreiselkräfte der rotierenden Massen, speziell bei den Rädern, sträuben sich gegen einen Richtungswechsel und brechen nur mit einer entsprechend hohen Kraft aus ihrer Drehebene aus. Da zur Kurvenfahrt Vorder- wie Hinterrad ihre Drehebene von vertikaler Position in die Schräglage ändern müssen, tragen beide zur Massenträgheit bei. Wobei das Hinterrad durch den deutlich größeren Anteil an rotierenden Massen (Reifen, Kettenblatt und Felgenring) entsprechend etwas mehr Widerstand leistet als das leichtere Vorderrad. Dieses muss zwar den Lenkimpuls durch eine Drehbewegung einleiten, doch ist diese so langsam, dass dabei die rotierenden Massen eine eher untergeordnete Rolle spielen. So wird die Lenkung beispielweise in den schnellen Schikanen des Rheinrings für abrupte Schräglagenwechsel mit einer Winkelgeschwindigkeit von 3,7 Grad/Sekunde bewegt. Eine Triumph Street Triple R mitsamt Fahrer und den rotierenden Massen von Rädern und Motorbauteilen (Kurbelwelle, Getriebe, etc) legt dagegen eine deutlich rasantere Bewegung zurück. In einer Sekunde schwenkt die komplette Masse von rund 270 Kilogramm um 54 Grad von Links- in Rechtsschräglage. Drehen sich die Motormassen in der Motorradlängsrichtung (zum Beispiel Guzzi-V2, BMW-Boxermotoren), haben sie einen deutlich geringeren Einfluss auf das Handling, da nur noch das Rückdrehmoment auf eine Änderung der Schräglage einwirkt.

Die Schräglage:

Die Schräglage errechnet sich aus dem durch das GPS aufgezeichneten Kurvenradius und der Geschwindigkeit. Diese sogenannte "neutrale Schräglage" gibt nicht die "tatsächliche Schräglage" der Maschine wieder. Je nach Reifenbreite und Schwerpunkthöhe vergrößert sich die "tatsächliche Schräglage". Beispiel: Reifenbreite, im Mittel aus Vorder- und Hinterradreifen: 150 Millimeter (außermittige Aufstandsfläche). Schwerpunkthöhe, mit Fahrer: 650 Millimeter. Diese Konstellation ergibt bei 45 Grad "neutraler Schräglage" eine "tatsächliche Schräglage" von 51,6 Grad. Also über sechs Grad mehr.

Faustformel: Je breiter die Reifen und je tiefer der Schwerpunkt, desto höher die "tatsächliche Schräglage". Wären bei diesem Beispiel nur 100 Millimeter schmale Reifen aufgezogen, müsste der Fahrer bei gleicher Kurvengeschwindigkeit nur 49,3 Grad "tatsächliche Schräglage" fahren.

Läge bei der 150er-Reifenbreite der Schwerpunkt nicht bei 650, sondern auf 750 Millimetern, betrüge die notwendige Schräglage nur 50,7 Grad.

Die Rückmeldung:

Die Rückmeldung ist ein ganz entscheidender subjektiver Punkt beim Handlingstest. Fühlt sich das Motorrad schwammig oder schwerfällig an, kommt der Fahrer zwar mit hohem Einsatz auf nahezu dieselbe Geschwindigkeit, spürt dabei aber kaum den Grenzbereich. Mit zu wenig Luftdruck beispielsweise bleibt er deutlich unter der möglichen Lenkkraft, da er sich nicht sicher ist, ob das gefahrene Manöver auch gut geht.

Das Einmaleins der Rahmengeometrie:

Radstand:

Je länger, desto unhandlicher und umgekehrt. Die Ursache liegt darin, dass ein Fahrzeug mit langem Radstand mit einem größeren Lenkeinschlag um Kurven fahren muss.

Dieser größere Lenkeinschlag kostet auf dem Motorrad mehr Kraft und beeinflusst in Wechselkurven die Agilität. Ein zu kurzer Radstand macht das Motorrad anfällig für Störeinflüsse und steigert die Neigung für Wheelies und Stoppies.

Lenkkopfwinkel:

Ein steil angeschweißter Lenkkopf setzt die Lenkbewegung relativ direkt in eine Kurvenfahrt um. Ein zu flacher Lenkkopfwinkel bewirkt beim Lenken mehr eine Veränderung des "Sturzes", also der Schrägstellung des Vorderrads aus der vertikalen Ebene als eine Lenkbewegung und benötigt dazu eine hohe Gegenlenkkraft.

Nachlauf:

Führt man die gedachte Linie durch den Lenkkopf bis zum Boden weiter, trifft diese vor der Radaufstandsfläche auf den Boden. Das Rad läuft also der Drehachse der Lenkung hinterher, was Nachlauf genannt wird. Durch ihn verlagert sich beim Einschlagen der Lenkung der Aufstandspunkt des Reifens aus der Mittelachse des Motorrades. Durch den Rollwiderstand des Reifens und den entstandenen Hebelarm wird das Vorderrad mit einer bestimmten Kraft, der sogenannten Rückstellkraft, in die Geradeausstellung zurückgeführt. Sie sorgt dafür, dass sich die Lenkung beim Fahren automatisch in Geradeausstellung bringt und das Motorrad stabilisiert. Für den Lenkimpuls zur Kurvenfahrt muss diese Rückstellkraft überwunden werden.

Schwerpunkt:

Das Zentrum aller Fahrzeugmassen bildet den Schwerpunkt. Anders als bei Autos darf der Schwerpunkt beim Motorrad nicht maximal niedrig angeordnet sein, denn dann reagiert das Motorrad träge auf Lenkimpulse und benötigt bei breiten Reifen eine zu große Schräglage, um Kurven zu Fahren. Ist der Schwerpunkt zu hoch, wird das Motorrad instabil, kippelig und neigt zu Wheelies und Stoppies. Schwerpunkthöhe und Radstand sollten immer aufeinander abgestimmt sein, da beide Faktoren die dynamische Achslastverteilung bestimmen. Bei den meisten Rennmaschinen liegt der Schwerpunkt deutlich über dem einer Serienmaschine.

Massenkonzentration:

Um ein möglichst gutes Handling zu erreichen, werden die schweren Bauteile bei Sportmaschi-nen möglichst nahe am Schwerpunkt konzentriert.

Rotierende Motormassen:

Diese erschweren, wie die Räder auch, den Richtungswechsel. Vor allem die Kurbelwelle baut mit steigender Drehzahl enorme Kreiselkräfte auf, die das Motorrad träge machen. Allerdings wirken sämtliche gegensätzlich rotierenden Bauteile wie Kupplung, Getriebe- und Ausgleichswellen den rotierenden Massenkräften der Kurbelwelle entgegen. Kleiner Trick: schnelle Schikanen und Wechselkurven mit möglichst geringer Kurbelwellendrehzahl durchfahren.