Das Nürnbergerle (Teil 1)

Was waren das für Zeiten, damals zu Beginn der 70er-Jahre? Die Jugendlichen stiegen vom Fahrrad aufs Mofa, schwangen sich mit 16 im besten Falle auf eine Hercules K 50, Kreidler Florett oder Zündapp C 50 Sport und träumten von den großen Maschinen. Das war eines der bewegendsten Themen, über die Heranwachsende in der Clique diskutierten. Wenn die Jugend im Pulk auf ihren Mopeds durch die Straßen knatterte, kroch der an den Häusern widerhallende Klangteppich allen Beteiligten als Gänsehaut an der Wirbelsäule empor. Mit 18 Jahren hielten sie die ersehnte Pappe in den Händen, das Ticket zur Freiheit auf zwei Rädern, und einer der Gründe für unzählige geschlachtete Sparschweine. Der Konkurrenzkampf um die tollste Maschine und das höchste Ansehen in der Gruppe fand eine Fortsetzung.

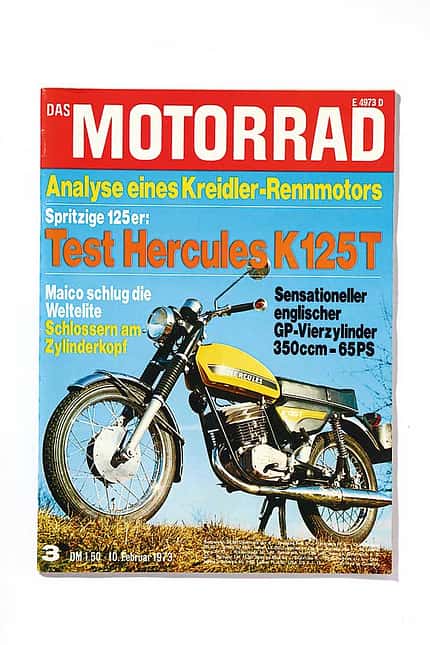

Optisch erinnerte die zierliche K 125 T mehr an eine 50er als an große Motorräder: Tank, Hebeleien, Armaturen und Schalter entsprachen jenen der Kleinkrafträder. Nur Fachleute konnten sie dank der Telegabel auf den ersten Blick vom Kleinkraftrad unterscheiden. Die war übrigens auch die markanteste Änderung zu ihrem Vorgängermodell K 125 X, das ein Jahr zuvor auf den Markt gekommen war. Im Getriebe hatte sich für die Saison 1973 zudem ein sechster Gang hinzugesellt. Und selbst bei dem Sachs-Motor mit dem Breitwandzylinder und dem Fächerkopf musste man genau hinsehen, um die größere Verrippung zu erkennen. Kein Wunder, denn Fichtel und Sachs aus Schweinfurt, damals der größte Hersteller von Zweiradmotoren in Europa, lieferte beide Triebwerke.

Die Optik war seinerzeit ihr größtes Manko und einer der wichtigsten Gründe, warum sie kein Verkaufsschlager wurde. Mit so einer Maschine konnte man sich in der Clique kaum blicken lassen. Sie besaß zwar einen praktischen Hauptständer, aber eben keinen Seitenständer, den der Fahrer vor versammeltem Publikum lässig mit dem linken Fuß ausklappen konnte, um die Maschine darauf kippen zu lassen. So, wie es Dennis Hopper und Peter Fonda in dem Film Easy Rider zelebrierten. Und über die Anmutung der kleinen Instrumente und die vorsintfl utlichen Bakelit-Schalter rümpfte manch einer die Nase.

2600 Mark verlangte Hercules für die K 125 T. Ein stolzer Preis. Zusammen mit der Zündapp KS 125 Sport und der DKW RT 125 E war sie damit die teuerste Maschine ihrer Klasse. Die DKW glich der Hercules wie ein Ei dem anderen, was wiederum nicht verwunderlich war, lief sie doch bei Hercules vom Band und trug nur noch den traditionsreichen Namen. Einziges Unterscheidungsmerkmal waren die Firmenschriftzüge auf Tank und Seitendeckeln.

Eine Zweizylinder-Yamaha AS-3 kostete seinerzeit 2350 Mark, die ebenfalls zweizylindrige Honda CB 125 sogar nur sparstrumpffreundliche 2200 Märker, selbst wenn beide leistungsmäßig nicht ganz an die Hercules heranreichten. Auch Inhaber der vor 1954 erworbenen Führerscheinklasse 4 verschmähten die 125er, denn sie durften direkt auf 250er-Modelle aufsteigen. Und der Hondahändler verkaufte für 3200 Mark schon eine CB 250, die ungleich mehr Motorrad und mehr Prestige bot und am allerwenigsten wie eine 50er aussah. Ein weiteres, wenn auch geringes Handikap gegenüber der japanischen Zweitaktkonkurrenz war die Mischungsschmierung. Der Fahrer musste, wenig imagefördernd, Benzin- Öl-Gemisch an der Mopedzapfsäule tanken.

Andererseits bot ihr Understatement für einige wenige Insider sogar einen gewissen Reiz. Die Optik eines Kleinkraftrads gepaart mit 17 PS und damit der 2,7-fachen Leistung beflügelte nicht nur die Fantasie vom Wolf im Schafspelz.

Vielleicht gerade deswegen fand auch die Hercules besonders treue Anhänger. Sie war kein billiges Motorrad, hatte aber mehr zu bieten, als es ihr äußerer Anschein zunächst vermittelte. Noch bevor Klacks die Hercules testen konnte, versuchte er von den bekannten Daten auf ihren Charakter zu schließen: "Sie müsste nach allen technischen Angaben im Vergleich mit anderen 125 ccm-Maschinen mit an der Spitze liegen, was zur Zeit angeboten wird", schrieb er bei ihrer Vorstellung in DAS MOTORRAD 19/1972. "Hercules hat offensichtlich alle Erfah rungen und Erkenntnisse aus den letzten Sportjahren mit diesem Motor zusammengefasst", sinnierte er damals. Doch was macht die K 125 T heute für eine Figur, wo all die Vorurteile von damals wie fauler Lack abgeblättert sind?

Ihr Motor ist ein quirliger Raubauz, der nach Drehzahl verlangt. Laufkultur ist nicht seine Stärke. Mit konstanter Geschwindigkeit dahingleiten mag er nicht, und in niedrigen Drehzahlen schon dreimal nicht. Dann stottert er unwillig, hämmert metallisch, und die Kolbenringe scheinen einzeln an der Zylinderwand entlangzuschrappen. Erst wenn der Fahrer einen oder zwei Gänge runterschaltet und dem Motor die Sporen gibt, sprintet die Hercules geschmeidig los, wie eine Katze, begleitet vom Fauchen des Zweitakters.

Das Nürnbergerle (Teil 2)

"Unterhalb von 5000 U/min tut sich nichts Besonderes", schrieb Ernst Leverkus in DAS MOTORRAD 3/1973, "und von 5000 U/ min ab wird die Sache lustig." Und das wird sie wirklich! Der Fahrer muss die Drehzahl konsequent über 5000/min halten, um mit den 17 Pferden flott voranzukommen. Dann zeigt die Hercules ihre sportliche Seite. Leichtfüßig sprintet sie dem Fahrtwind entgegen, lässt sich wie ein wendiges Fluggerät mühelos hin und herwerfen, bis ihr Motor irgendwo bei 8000/min nach dem nächsten seiner sechs Gänge schreit. Das per Ziehkeil geschaltete Sechsgang-Getriebe verlangt nach einem sorgfältigen Schaltfuß. Unpräzise Schaltvorgänge bestraft es augenblicklich mit dem Aufheulen des Motors, wenn wieder mal ein Zwischenleerlauf eingelegt ist.

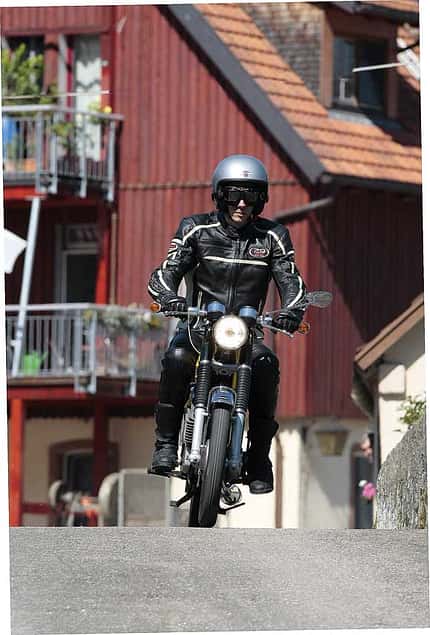

Wie schnell sie fährt, ist nebensächlich. 120 km/h Höchstgeschwindigkeit stehen in ihren Papieren, über 100 km/h schafft sie spielend, wie die Tachonadel zappelnd mitteilt. Und das genügt auch heute noch, um mit ihr viel Spaß zu haben. Höchstgeschwindigkeit ist nicht die Bestimmung der kleinen Hercules. Sie liebt es, bergauf und bergab durch kurvenreiches Terrain gescheucht zu werden. Dann kann sie selbst gegenüber größeren Maschinen ihren Trumpf ausspielen: Mit 108 kg ist sie konkurrenzlos leicht. Das hilft sowohl der Handlichkeit als auch den Fahrleistungen.

Beschleunigte Fortbewegung ist ihre Passion und macht am meisten Freude. Zum Brötchenholen sind andere Maschinen besser geeignet. "Die Handlichkeit, das geringe Gewicht und die schöne Kurvenlage beflügeln jede Bewegung", begeisterte sich auch Klacks in DAS MOTORRAD 3/1973. Sie ist "ein Spaßinstrument mit hoher Leistungsfähigkeit", resümierte er – sozusagen ein frühes "Funbike".

Kurven jeglicher Art nimmt die Hercules ungerührt. Ihr Fahrwerk ist sehr direkt und straff, kaum eine Bodenwelle bringt sie aus dem Takt, alles geht leicht und spielerisch von der Hand. Apropos Hand: Lediglich die Kupplung verlangt einen kräftigen Händedruck, was angesichts des kleinen Motors ungewöhnlich erscheint.

Wer ordentlich beschleunigt, muss auch entsprechend bremsen. Die beiden Trommeln der Hercules verrichten ihre Arbeit ganz gut. Vorne muss der Fahrer etwas kräftiger ziehen, damit die Bremse anständig verzögert. Die hintere Trommel ist dagegen ganz schön bissig, und das Rad blockiert hin und wieder bei zu forscher Betätigung des Pedals. Ab 1975 bot Hercules die Maschine mit einer Scheibenbremse im Vorderrad als K 125 S an. Damit versuchte das Unternehmen, zu retten, was nicht mehr zu retten war. Auch nicht mit der von 1977 bis 1979 produzierten Maschine mit Gussfelgen. Es sollte das letzte Modell dieser Baureihe sein.

Der Fahrer sitzt recht sportlich auf der zierlichen Maschine. Wer größer als einen Meter achtzig ist, nimmt mit spitz angewinkelten Knien den schlanken Tank in die Zange, die Arme gestreckt auf den schmalen Lenker abstützend. Sogar zwei Personen verträgt das Fahrwerk problemlos. Die Sitzbank ist schmal, aber lang genug, und die Soziusrasten können in ihrer Halterung verstellt werden. Zwar sind die beiden Boge-Federbeine nicht einstellbar, aber bereits vom Werk aus für Soziusbetrieb ausgelegt. Mit dem Mehrgewicht hat die Maschine keine große Mühe, und ihr Fahrwerk stößt weder vorne noch hinten an seine Grenzen. Sowohl die Federbeine als auch die Ceriani-Gabel verrichten ihren Job einwandfrei. Die Gabel absorbiert Bodenunebenheiten sogar besonders sensibel.

Die in den Papieren eingetragene Zuladung gibt Anlass zum Staunen: Fast 200 Kilogramm kann die Hercules aufnehmen. Und die 17 PS des Motors ziehen auch zwei Personen noch ganz gut vom Fleck. Sicher, für die sportliche Kurvenjagd reicht es dann nicht mehr ganz, und lange Strecken zu zweit sind auch kein Vergnügen. Doch das entspricht eh nicht ihrem Naturell. Solo über kurvige Straßen räubern, dann ist die Hercules K 125 in ihrem Element, der Fahrspaß garantiert.

Und auch die zwiespältige Wahrnehmung, die der Hercules zu Produktionszeiten widerfuhr, spielt heute keine Rolle mehr. Wer eine gut erhaltene K 125 T sein Eigen nennt, kann über jegliche Zweifel gelassen hinwegsehen, sich seinen Jugend-Erinnerungen hingeben und die erfrischende Spritzigkeit der Hercules einfach genießen.

Technische Daten

| TECHNISCHE DATEN | |

| Hercules K 125 T | |

| MOTOR | |

| Motor/Bauart | Luftgekühlter Einzylinder- Zweitakt-Motor von Fichtel & Sachs, schlitzgesteuert, Mischungsschmierung 1:25 |

| Bohrung | 54 mm |

| Hub | 54 mm |

| Hubraum | 124 cm3 |

| Verdichtung | 10,8 : 1 |

| Leistung | 17 PS bei 7500/min |

| Drehmoment | 16,3 Nm bei 7500/min |

| Gemischaufbereitung | Rundschiebervergaser, Bing, Ø 27 mm |

| ELEKTRISCHE ANLAGE | |

| Starter | Kickstarter |

| Batterie | 6 Volt |

| Zündung | Kontaktlose Thyristor- Zündanlage |

| KRAFTÜBERTRAGUNG | |

| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |

| Getriebe | Sechsgang, ziehkeilgeschaltet |

| Getriebeübersetzung | 4,6; 2,93; 2,16; 1,71; 1,43; 1,24:1 |

| Sekundärantrieb | Kette |

| Sekundärübersetzung | 1:2,86 |

| FAHRWERK | |

| Rahmenbauart | Rückgratrahmen mit Unterzügen |

| Radführung vorn | Telegabel, Ceriani |

| Radführung hinten | Zweiarmschwinge aus Stahlrohr, zwei Federbeine |

| Räder | Drahtspeichenräder |

| Reifen vorn | 2.75-17 |

| Reifen hinten | 3.00-17 |

| Bremse vorn | Simplex-Bremse Ø 160 mm |

| Bremse hinten | Simplex-Bremse Ø 160 mm |

| MASSE UND GEWICHTE | |

| Gewicht | 108 kg |

| Tankinhalt | 10,5 Liter |

| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit 120 km/h |

| PREIS | 2600 Mark 1973 |

| HERSTELLER | Nürnberger Hercules- Werke GmbH, Nürnberg, Deutschland |