In munteren Wechselkurven erkundet ein schmales Sträßchen die Topographie einer hügeligen Landschaft, führt abwechselnd durch lichten Frühlingswald oder über weites Land. Gelegentlich streuen sich Serpentinen ein, aber immer scheint die Sonne. Mit himmlischen Klischees dieser Art fangen viele Motorradgeschichten an und täuschen so vor, jedes Motorrad tauge für den Himmel. Falsch, denn dort herrscht kein Leistungsdruck mehr und die Geltungssüchtigen stecken alle im Stau vorm Eingang. Deshalb versucht es diese Geschichte mal mit zwei Einzylindern.

Auch hienieden betört deren sonorer Sound, gerade im Hier und Jetzt begeistert, wie sie mit einfachen Mitteln gehobenen Fahrspaß ermöglichen. Zwei Räder, Rahmen, Einzylinder - die Anfänge sind nah, ursprünglicher kann niemand Motorrad fahren, und schon nach wenigen Kilometern stellt sich die Frage, warum der Einzylinder im Straßenmotorrad eine derart bewegte Geschichte durchlebte: Während er bis in die Viertelliter-Klasse viele Jahrzehnte dominierte, setzte ihn der Twin bei größeren Hubräumen schon früh unter Druck. Immerhin: Mit BSA Gold Star, Horex Regina und Co hielt er sich bis in die Nachkriegszeit in jenen höheren Sphären, aus denen ihn ab Mitte der 60er-Jahre japanisches Leistungsstreben vertrieb. Scheinbar für immer. Doch der Mythos vom zuverlässigen Dampfhammer mit viel Punch ab Leerlaufdrehzahl und tollem Sound lebte fort. Vor allem in Europa erwies er sich als derart vital, dass Yamaha aus der Enduro XT 500 ein Straßenmotorrad ableitete, die SR 500. Deren technisches Rüstzeug genügte zwar nicht, um in die damals 40 bis 50 PS starke Mittelklasse aufzusteigen, ihr überwältigender Erfolg leitete aber den Vorstoß in eben diese Leistungsregionen ein. Erleichternd wirkte dabei, dass die wachsende Enduro-Szene ebenfalls starke Einzylinder verlangte.

Als Honda - nach einem FT 500 getauften Fehlversuch - 1985 die XBR vorstellte, hielt man am klassischen halben Liter Hubraum fest und setzte im Prinzip auf eine im Stollenkrad XR 500 vorgestellte Motorkonstruktion. Und die wenige Monate später präsentierte SRX 6 übernahm das komplette und nur geringfügig angepasste Triebwerk der erfolgreichen Enduro XT 600. Keine Sensationen also, dennoch war es, als würde die Motorradwelt kurz den Atem anhalten: Straßenmotorräder mit großem Einzylindermotor. Kein Turbo. Kein säuselnder Sound. Keine 100 PS. Und trotzdem ...

Wer irgendwo in Schwarzwald oder Eifel auf eine himmlische Vorahnung trifft, wünscht sich sofort einen möglichst leichten Untersatz. XBR und SRX sind mit vollgetankt 182 beziehungsweise 172 Kilogramm zumindest leichtfüßig. Es gibt Leute, die wünschen sich dann Leistung aus dem Handgelenk. Und es gibt solche, die einen Motor fordern, mit ihm umgehen, ihn verstehen möchten. Ab 3000 Umdrehungen ballern die beiden Singles druckvoll los, wer den Anschluss bei 3500/min wählt, gewinnt noch mehr Schub. Ab 6200/min wird die Yamaha zäher, die Honda 500 Umdrehungen später.

Soll es wirklich flott vorangehen, bleiben also 3000 bis 3500 Touren nutzbarer Drehzahlbereich. Das ist nicht viel. Aber die reine Freude, wenn Sportsgeist des Fahrers und Straßenverlauf zusammenfinden. Zumal die Peripherie passt: Leicht schaltbare und vor allem exakte Getriebe haben sie beide. Samtig fast bei der SRX, etwas knackiger bei der XBR. Die wiederum kann eine besser dosierbare Vorderbremse herzeigen. Das Spiel mit den wechselseitig verteilten kleinen Vorteilen geht weiter: Das komfortablere, aber immer noch straffe Fahrwerk besitzt die SRX, handlicher ist die XBR. Sie lenkt auch etwas präziser ein.

Wohlgefällig geht der Blick über zwei klassisch gestaltete Instrumentenkonsolen hinweg, die Sitzposition ist sportlich versammelt, aber keineswegs so radikal, dass sie die Aussicht ins schöne Umland vermiesen würde. Keine ausufernden Zylinderköpfe behindern den Knieschluss an den ausreichend (SRX) oder üppig (XBR) bemessenen Tanks. Leichtigkeit. Ja, so leicht kann es sein. Immer weiter zwischen drittem und fünftem Gang hin und her und rauf und runter. In Spitzkehren noch eine Gangstufe tiefer, beide Motoren schieben schon knapp unter 2000/min zuverlässig und ohne Ruckeln an.

Hier wie dort bändigt eine Ausgleichswelle die Vibrationen. Nach Ansicht mancher Einzylinderfans ging Yamaha dabei geschickter, weil nicht ganz so gründlich vor. In der Tat kennt die Honda unter rund 6000/min keinen Drehzahlbereich, in dem ihre Vibrationen auf die Knochen gehen. Die Yamaha sehr wohl, und das kann bei Dauertempi schon stören. Nächste Schlacht im Glaubenskrieg: Braucht ein Single einen E-Starter? Präziser: Darf er überhaupt einen haben? Honda sagt ja, obwohl die XBR mit ihrem gut dimensionierten Kickstarter noch besser anspringt als die SRX. Yamaha sagt nein, weshalb bei halbwarmem Motor gelegentlich Neid aufkommen kann. Außerdem muss vor dem Kicken auch noch die rechte Fußraste hochgeklappt werden.

Andererseits gilt der Anlasser-Freilauf als einer der ganz wenigen XBR-Schwachpunkte - wenn gerade kein SRX-Fahrer in der Nähe weilt, kicken ihre Liebhaber vorsorglich. Dafür, das darf man sagen, hält ihr Triebwerk noch länger. Übermaßkolben braucht es vor 50 000 Kilometern eigentlich nie, und der gleichförmiger laufende Motor strapaziert auch das Getriebe weniger. Pitting am Zahnradpaar des fünften Gangs kennt nur die Yamaha. Und dabei wagt sich die Honda-Konstruktion viel weiter vor.

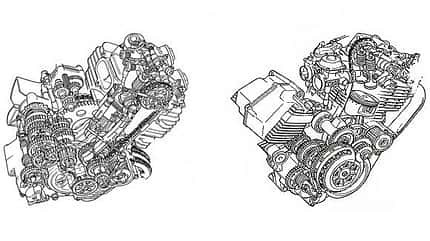

Mit 88 PS pro Liter Hubraum stemmte die XBR anno 1985 unter zulassungsfähigen Einzylindern einen echten Spitzenwert, erst vor wenigen Jahren kratzte KTM - freilich unter drastisch verschärften Abgas- und Lärmbestimmungen - an der 100 PS/Liter-Grenze. Sein Leistungsgeheimnis trägt der Honda-Single im Kopf: Vier radial angeordnete, von einer Nockenwelle über Kipp- und Schlepphebel betätigte Ventile, die bei sauber berechneten Überschneidungszeiten einen satten Querschnitt freigeben. RFVC - Radial Four Valve Combustion Chamber - nannte Honda diese bei den Enduros 1983 eingeführte Konstruktion, die einen leistungsfreudig-halbkugeligen Brennraum ermöglicht. Bei Nenndrehzahl 7000/min beträgt die Kolbengeschwindigkeit des deutlich kurzhubigen Motors 17,5 Meter pro Sekunde. Sein Gemisch bezieht er aus einem respektablen 39er-Keihin-Gleichdruckvergaser, die Abgase entsorgt eine doppelte Auspuffanlage. Dank der beiden Krümmer erhalten die sensiblen Auslasstrakte genügend Kühlluft, vor allem aber bleibt der Gegendruck begrenzt - gut für eine satte Füllung.

Auch Yamaha investierte einiges Hirnschmalz in den Gaswechsel des sohc-Vierventilers und verordnete der SRX - wie bei der Enduro - einen Teikei-Registervergaser: Anfangs öffnet nur der 27er-Schiebervergaser, um dank geringen Querschnitts hohe Strömungsgeschwindigkeiten zu ermöglichen. Bei 4000/min schaltet sich der ebenfalls 27 Millimeter große Gleichdruck-Partner zu. Abgeblasen wird auch hier über zwei Krümmer, die allerdings in einen großen Vorschalldämpfer unter dem Getriebe münden. Auch dort entsteht nur geringer Gegendruck, außerdem ließ sich so das gewünscht aufgeräumte SRX-Gesamtbild verwirklichen. Dieser schlaue Plan klappte, nur nicht in der Schweiz, wo MOTORRAD CLASSIC die beiden Hauptdarsteller dieser Geschichte auftrieb. Dort verlangten die Behörden, das aus dem Vorschalldämpfer ragende Endstück müsse verlängert werden.

Beide Motoren öffnen Herzen, der 600er mit seiner bodenständigen, der 500er mit seiner geschmeidigen Art. Ersterer eher den rauen Single-Traditionen verpflichtet, Letzterer mehr deren dynamischer Modernisierung. Typisch Honda, sagen viele, und dazu passt auch das nächste Kapitel. Natürlich genügt in dieser Klasse der simple Einrohrrahmen mit Unterzügen. Wer die XBR durch schnelle Kurven mit buckligem Belag drischt, wird zwar ein leichtes Verwinden bemerken, darf deshalb aber noch lange nicht von Fahrwerksschwächen reden. Doch die tatsächlich einen Hauch steifere Yamaha sieht mir ihrer Doppelschleife aus Rechteckstahl einfach viel besser aus. Die Unterzüge sind angeschraubt, also können nicht mal Bastler meckern, die den Motor ausbauen wollen.

Den Öltank der Trockensumpfschmierung versteckt Honda hinter dem rechten Seitendeckel, bei Yamaha thront er dagegen als feinverripptes Objekt über dem Getriebe. Das lichte SRX-Heck mit Kastenschwinge, imposanter Scheibenbremse, schmalem Heckbürzel und dezentem Rücklicht wirkt wie das i-Tüpfelchen eines insgesamt geschlossenen Designs. Dagegen sieht die Honda aus, als sei ihren Gestaltern kurz hinter der Mitte die Zeit ausgegangen. Beileibe nicht schlecht, aber - im wahrsten Wortsinn - nicht zu Ende gedacht.

Dieses Urteil hätte vor 25 Jahren eingeschränkt werden müssen, weil die Yamaha deutlich teurer war als die Honda. Da durfte man blecherne Seitendeckel und etwas mehr poliertes Metall erwarten. Oder Räder aus Leichtmetall-Guss statt solcher mit an die Felge genieteten Blechspeichen. Comstar nannte Honda diese Erfindung und beglückte damit die halbe Modellpalette. Zumindest in der Mittelklasse hielten die Nieten, und heute haben Comstar-Räder mehr zeitgenössische Ausstrahlung als die später alternativ angebotenen Drahtspeichen.

Trotzdem stehen Letztere in der sehr lebendigen XBR-Szene höher im Kurs. Auch bei Umbauten, und derer gibt es viele. Sogar einen von Honda: Die GB 500 Clubman, ursprünglich als 400er für Japan und dann mit 500 cm³ für den US-Markt geschaffen, ins-pirierte mit Drahtspeichenrädern, dezenteren Blinkern, hinterem Chrom-Schutzblech, schmalerem Heck und 2-in1-Auspuffanlage viele XBR-Kreationen. Die Mehrzahl tendiert in Richtung Sport, auch technisch, deshalb zählen Flachschiebervergaser, bessere Lager für Lenkkopf und Schwinge sowie Ikon-Federbeine zum üblichen Rüstzeug. Strittig bleibt, ob der Einbau des Motors der Power-Enduro XR 600 mehr Vor- oder Nachteile bringt und wo man eine brauchbare 2-in-1-Auspuffanlage ordern kann.

Derlei Sorgen scheinen die SRX-Gemeinde weniger umzutreiben. Einerseits wird das Tuning-Thema etwas kleiner geschrieben, andererseits gefällt die Original-Optik wohl besser. 1100 Yamaha-Singles vermeldet die aktuelle Zulassungsstatistik, etwa 2500 wurden überhaupt verkauft: Die anfangs so bejubelte SRX geriet gegen Ende ihrer Laufzeit, 1990, zur Standuhr. Rühmlicher schlug sich die Honda, von der noch heute 3200 Stück - ohne Clubman - gelistet werden. Dementsprechend sind gute Exemplare mit Laufleistungen um 30 000 Kilometer für 1500 Euro zu bekommen, bei der Yamaha kosten sie gern drei Hunderter mehr.

Ein bescheidenes Vergnügen, und manche Leute finden unter anderem deshalb, es sei ein himmlisches. Einige werden einwenden, dass eine SRX mit XBR-Sound noch himmlischer wäre. Die sollen sich halt beide kaufen, die eine zum Anschauen, die andere zum Anhören, beide zum Fahren. Durch muntere Wechselkurven, hügelige Landschaften und lichten Frühlingswald.

Technische Daten

Yamaha SRX 6

Honda XBR 500

Motor

Bauart

Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle, vier Ventile, Kipphebel

Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, eine obenliegende Nocken-

welle, vier Ventile, Kipp- und Schlepphebel

Bohrung

96,0 mm

92,0 mm

Hub

84,0 mm

75,0 mm

Hubraum

608 cm3

498 cm3

Verdichtung

8,5 : 1

8,9 : 1

Leistung

42 PS bei 6500/min

44 PS bei 7000/min

Gemischaufbereitung

Registervergaser,

Teikei, Ø je 27 mm

Gleichdruckvergaser, Keihin, Ø 39 mm

ELEKTRISCHE ANLAGE

Starter

Kickstarter

E- und Kickstarter

Batterie

12 V/4 Ah

12 V/12 Ah

Zündung

Kontaktlos

Kontaktlos

Lichtmaschine

Drehstrom, 12 V/125 W

Drehstrom, 12 V/170 W

KRAFTÜBERTRAGUNG

Kupplung

Mehrscheiben-Ölbadkupplung

Mehrscheiben-Ölbadkupplung

Getriebe

Fünfgang, klauengeschaltet

Fünfgang, klauengeschaltet

Primärtrieb

Zahnräder

Zahnräder

Sekundärantrieb

O-Ring-Kette

O-Ring-Kette

FAHRWERK

Rahmenbauart

Doppelschleifenrahmen aus Rechteck-Stahlrohr

Einrohrrahmen aus Stahlrohr mit gegabelten Unterzügen

Radführung vorn

Teleskopgabel, Ø 36 mm

Teleskopgabel, Ø 35 mm

Radführung hinten

Zweiarmschwinge, zwei Federbeine

Zweiarmschwinge, zwei Federbeine

Räder

Leichtmetall-Gussräder

Leichmetall-Verbundräder

Reifen vorn

100/80 S 18

100/90 S 18

Reifen hinten

120/80 S 18

110/90 S 18

Bremse vorn

Doppelscheibe,

Ø 270 mm, Zweikolben-Festsättel

Scheibe, Ø 274 mm, Doppelkolben-

Schwimmsattel

Bremse hinten

Scheibe, Ø 245 mm, Zweikolben-Festsattel

Trommel, Ø 140 mm

MASSE UND GEWICHTE

Gewicht

172 kg

182 kg

Tankinhalt

15 Liter

20 Liter

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit

170 km/h

171 km/h

PREIS

7130 Mark (1986)

5683 Mark (1985)

HERSTELLER

Yamaha Motor Co. Ltd, Iwata, Japan

Honda Motor Co. Ltd, Tokio, Japan