Es gibt Motorräder, die verfolgen einen das ganze Leben lang. Ich war gerade 16, als ich die Vincent Black Shadow das erste Mal in einem Magazin sah. Diese Fotos brannten sich ins Gedächtnis, ich habe sie heute, über 35 Jahre später, noch vor Augen: Ein Mann in schwarzem Rennleder, mit weißem Schal und Cromwell-Helm flüchtet auf seinem Motorrad vor einem Gewitter zu einer alten Burg. Aber nicht auf irgendeinem Motorrad. Sondern auf einer glänzend schwarzen V2, die so viel Kraft ausstrahlte, dass sie ihren Fahrer bestimmt sicher ans Ziel gebracht hat. Auf der nächsten Seite fesselte dann ein ganzseitiges Bild von einem gewaltigen Tacho meinen Blick. Er ging bis 250 km/h – bei einem Motorrad aus den späten 1940er-Jahren! In der Mitte des Heftes gab es ein ausfaltbares, dreiseitiges Poster von diesem technischen Wunderwerk. Dagegen verblassten alle japanischen und italienischen Motorräder dieser Zeit. Aus dem Text habe ich dann erfahren, dass die Black Shadow einst das schnellste Serienmotorrad war, und die Rennausführung Black Lightning gar so manchen ihrer Besitzer ins Jenseits befördert hat. Das Poster der Vincent hing jahrzehntelang an der Tür zum Hobbykeller in meinem Elternhaus.

Später bin ich Vincents tatsächlich in natura begegnet. Mal makellos strahlend bei Oldtimer-Treffen, mal mit auf Hunderttausenden von Kilometern gereifter Patina. Sogar die völlig originale, fabrikneue Black Lightning von Don Godden durfte ich in dessen Wohnzimmer bewundern – ein vor Muskeln strotzendes Tier, das aus nichts anderem bestand als einem gewaltigen Motor und dem Allernötigsten drum herum. Und in Neuseeland habe ich schließlich auch die Egli-Vincent von Ken McIntosh erlebt, mit der der vierfache Weltmeister Hugh Anderson noch 1988 in der heimischen BOT-Meisterschaft allen Ducatis die Nase lang gezogen hat.

Der lang ersehnte Augenblick

Eines blieb mir in all den Jahren jedoch verwehrt: einmal so eine Vincent fahren. Und jetzt sind es gleich zwei, jede für sich eine Rarität. Die vollverkleidete Black Prince von 1955, dem letzten Produktionsjahr der englischen Nobelmarke, sieht aus, als hätte sie gerade erst die Hallen von Stevenage verlassen, auf dem Tacho stehen gerade mal 600 Meilen. Daneben parkt, auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen, eine noch seltenere Vincent: Die sieht zwar aus wie die schwächere Rapide, doch in ihrem Motor stecken all die Zutaten, die dem V2 der Black Shadow die zusätzlichen zehn PS entlocken. Aber das Motorgehäuse trägt keine schwarze Emailleschicht – bei dieser Vincent handelt es sich tatsächlich um eine der 15 zwischen 1949 und 1952 gebauten White Shadow, die vor allem in England als Understatement-Bike verkauft wurde. Für Leute, die nicht gleich offenbaren wollten, was sie eigentlich fahren.

Die offenen Amal-TT-Vergaser fluten, Luftschieber schließen, Vorzündung zurücknehmen, den Dekompressor mit dem großen zweiten Hebel am linken Lenkerende ziehen, den Kolben des hinteren Zylinders knapp über den oberen Totpunkt stellen und dann mit viel Schwung auf den kunstvoll gebogenen Kickstarter treten – nichts passiert. Erst beim fünften Versuch ertönt endlich das Stakkato des gewaltigen Zweizylinders, dessen dumpfes Poltern aus dem Peashooter-Endtopf sich mit dem Schlürfen aus den offenen Ansaugtrichtern und dem Mahlen der Zahnräder zu einem einzigartigen Klang vermischt. Ein magischer Moment, der mir einen kalten Schauer den Rücken hinunterjagt, wie damals, beim Anblick der Fotos. Ich muss meine Ungeduld zügeln, während sich der V2 der White Shadow warm läuft und dabei den Geruch des Castrol-Öls verströmt. Dann endlich spricht der V2 gierig auf meine Gasbefehle an – auf geht’s!

Und zwar ziemlich hoch hinaus, die bequeme Doppelsitzbank befindet sich im Vergleich zu den Schwingsätteln der Maschinen aus der Nachkriegszeit in schwindelerregender Höhe. Zusammen mit dem relativ schmalen Lenker und den halbhohen Fußrasten ergibt das eine sportlich-versammelte, aber nicht unbequeme Sitzposition. Die Kupplung lässt sich leichter ziehen als erwartet, dafür bringt der Schalthebel einen gewissen Widerstand entgegen. Die Kupplung kommen lassen – und der Motor steht wieder. Hoppla, die greift aber plötzlich! Also noch einmal antreten, und mit mehr Gefühl setzt sich das imposante Bike in Bewegung.

Eine ganz eigene Welt

Die erste Kurve ist ein Erlebnis der besonderen Art. Zuerst will die Vincent nicht einlenken, verlangt nach viel Kraft, um plötzlich viel weiter abzuklappen als geplant. Bei höherem Tempo normalisieren sich die Abläufe, lässt sich die White Shadow wesentlich zielgenauer dirigieren. Mit guter Rückmeldung vom Vorderrad, wenngleich es fürs Einlenken aber noch immer relativ viel Kraft braucht.

Vorn wie hinten arbeitet die Federung recht straff. Wer die Fahrwerke anderer Motorräder aus jener Zeit kennt, bemerkt jedoch, dass die Vincent viel präziser fährt. Die Trapezgabel mit den langen hydraulischen Dämpfern an beiden Seiten führt das Vorderrad sehr exakt, ähnlich wie bei aktuellen Bikes. Und damit um Welten genauer als die frühen Telegabeln, Kurzschwingen oder die einfachen Trapezgabeln von einst. Auch die hintere Cantilever-Aufhängung bügelt Unebenheiten viel besser weg als die damaligen Geradeweg-Federungen, ganz zu schweigen von den Starrrahmen. Bodenwellen in Kurven bringen allerdings Unruhe, weil sich beim Einfedern die Geometrie der Vorderradaufhängung so stark verändert, dass man doch etwas Mühe hat, eine saubere Linie zu halten.

Zur Vorsicht mahnen auch die Bremsen. Damals gab es zwar kaum etwas Besseres, aber aus heutiger Sicht können die kleinen Doppel-Trommelbremsen vorn und hinten natürlich bei weitem nicht mehr gegen moderne Stopper bestehen. Vorsicht also, wenn vor einem ein Auto mit ABS und Bremsassistenten in die Eisen geht. Eine vorausschauende Fahrweise ist bei einer Vincent daher oberstes Gebot.

Ein Rausch für die Sinne

Gar nicht so einfach, denn der kraftvolle Motor der 60 Jahre alten Vincent begeistert auch heute noch. Vor allem mit seiner geschmeidigen Gasannahme und Leistungsentfaltung, von der viele aktuelle Hochleistungs-V2 nur träumen können. Speziell in der Mitte hat die White Shadow richtig viel Druck, so fühlt man sich selbst beim heutigen Verkehrsgeschehen nie untermotorisiert. Herrlich und herrlich entspannt, dieser Ritt auf der Drehmomentwelle! Dieser Motor in einem modernen Fahrwerk – er müsste den Vergleich mit vielen heutigen Motorrädern ganz gewiss nicht scheuen.

Schon gar nicht mit seinem wunderbaren Klang, der heutzutage weder für Geld noch gute Worte zu haben ist. Beim Beschleunigen wetteifert das Bollern des Auspuffs mit dem Röhren aus den Ansaugtrichtern, die Intensität bestimmt die rechte Hand. Und bei geschlossenen Schiebern stellt einem das dumpfe Grollen unweigerlich die Nackenhärchen auf. Keine Frage, dieses Motorrad lebt, und es lässt uns alle an seiner ungezügelten Lebensfreude teilhaben.

Ebenso die Black Prince. Kein Wunder, sie ist ja auch nichts anderes als eine Black Shadow mit Vollverkleidung. Vom Erscheinungsbild ein ziemlich eigenwilliger Exot, mit eigenwilligen Details. So wird beispielsweise der Hauptständer mit einem langen Handhebel betätigt. In vertikaler Stellung ist die Maschine aufgebockt, zum Abbocken muss er nach vorn in horizontale Position gebracht werden.

Die Startprozedur geht natürlich wie bei der White Shadow vonstatten, aber das Klangerlebnis ist anders. Das Ansauggeräusch und die mahlenden Zahnräder werden von der Verkleidung gedämpft, dadurch wirkt der Auspuffsound markanter. Im Vergleich zu dem Feridax Dunlopillo der Shadow ist die Sitzbank der Verkleideten weicher, bietet aber lange nicht so viel Halt für den Allerwertesten.

Von der Unverkleideten hat die Black Prince den schmalen Lenker geerbt. Im Vergleich zu modernen Tourern ergibt das hinter der hohen Verkleidungsscheibe der Vincent ein ungewohntes Gefühl. Merkwürdig nur, dass sich das Fahrverhalten der Black Prince weniger störrisch anfühlt, obwohl das Fahrwerk mit dem der Shadow identisch ist. Bei höherem Tempo bietet die gebogene Verkleidungsscheibe einen ordentlichen Windschutz. Überhaupt ist es erstaunlich, wie gut die Vincent-Mannen die Verschalung geformt haben. Die Windgeräusche fallen moderat aus, ebenso die Sogwirkung, mit der immerhin Generationen von späteren Verkleidungsbauern zu kämpfen hatten.

Große Geschichte

Auf den schmalen Landstraßen betört die Vincent allerdings nicht nur die Sinne, sondern bringt auch die Fantasie in Wallung. Ich stelle mir vor, wie der britische Motorrad-Adel bei schönem Wetter durch die Hügellandschaft von Kent Richtung Brighton fuhr. Und spüre mit jedem Kilometer mehr, dass diese Motorräder von Menschen erschaffen wurden, die einen ganz besonderen Hang zum Maschinenbau und auch zur Perfektion hatten.

So war auch die Geschichte von Vincent eine sehr illustre. Sie geht zurück auf den Rennfahrer Howard Raymond Davies. Der Senior-TT-Sieger von 1921 hatte irgendwann die Nase voll von den Gebrechen seiner Maschinen und den ständigen technischen Ausfällen. Deshalb gründete er 1924 sein eigenes Motorradwerk. Mit der HRD getauften Maschine gewann er 1925 prompt die Senior-TT. Sein Streben nach Perfektion gefiel zwar den Kunden, nicht aber den Banken. Davies zahlte auf jedes Motorrad drauf und ging bald Pleite.

Die Namensrechte an HRD und die Werkzeuge erwarb der junge Cambridge-Absolvent Chris Vincent, dessen Familie in Argentinien mit der Rinderzucht zu Reichtum gekommen war. Er richtete sich ein Werk in Stevenage ein und nannte seine Motorräder „The Vincent HRD“. 1931 verstärkte er sich mit dem australischen Ingenieur Phil Irwing und konnte ab 1934 die Einbaumotoren durch eigene Triebwerke ersetzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg startete Vincent richtig durch, ab 1950 ohne das Kürzel HRD, weil er auf dem wichtigen amerikanischen Markt die Verwechslungsgefahr mit Harley-Davidson fürchtete. Auf den Tanks war nur noch „The Vincent“ zu lesen. Obwohl Mitte der 1950er-Jahre immer mehr Kunden die Autos den teuren Motorrädern vorzogen, wollte Vincent nicht an der Qualität seiner Bikes rütteln. Das machte die Produktion unrentabel, die 1955 eingestellt werden musste. Vincent versprach jedoch, dass es immer Ersatzteile geben wird. Ein Versprechen, das bis heute durch den Vincent Owners Club gehalten wird. Er sichert die Ersatzteilversorgung durch ausgesuchte Zulieferer. Schon deswegen hat Vincent heute eine Sonderstellung unter den Klassikern – und Preise, die in unermessliche Höhen geschossen sind.

Sehr zu meinem Kummer. Denn nach diesem Ausritt begehre ich die Vincent noch mehr. Früher wusste ich, dass sie einst das schnellste Serienmotorrad war. Nicht aber, welch überwältigendes Charisma diese legendären V2-Maschinen besitzen.

Im Detail: Die großen v2-Modelle von Vincent

Technik

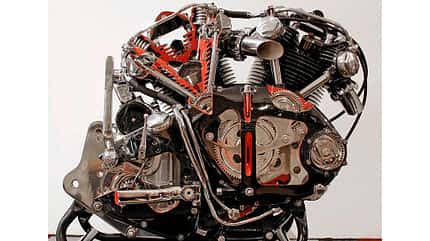

Der erste eigene Motor, den der australische Ingenieur Phil Irwing 1934 für Vincent-HRD konstruierte, war ein um 23,75 Grad nach vorn geneigter 500er-Einzylinder. Irwing legte sehr großes Augenmerk auf den Ventiltrieb mit zwei zahnradgetriebenen, halbhoch liegenden Nockenwellen, die über kurze Stoßstangen und Kipphebel zwei Ventile betätigten. Diese waren zweifach, oben und unten geführt, der Kipphebel setzte dazwischen mittig an. So sollte die Axialbelastung der Ventilführungen möglichst gering gehalten werden. Dieses Prinzip wurde bis zum Ende der Vincent-Produktion beibehalten.

Der Legende nach sah Irwing zwei auf seinem Zeichenbrett liegende Zeichnungen des Motors, die er so lange verschob und drehte, bis sie zusammenpassten. So jedenfalls soll 1936 der 47,5-Grad-V2 entstanden sein. Dieser Motor hatte noch ein separates Getriebe und externe Ölleitungen, leistete aber bereits 45 PS, die in einem unten offenen Rahmen wüteten, der bereits die von Phil Vincent patentierte Cantilever-Federung mit Dreiecks-Schwinge und zwei am Rahmenrückgrat angesetzten Federbeinen besaß. Diese Series A Rapide glänzte mit weiteren zukunftsweisenden Details wie dem fußgeschalteten Vierganggetriebe und Seitenständer. Während des Zweiten Weltkriegs produzierte Vincent Rüstungsmaterial, und Irwing beschäftigte sich in der Freizeit viel mit der Weiterführung seiner Konstruktion. So fügte er Motor und Getriebe zu einer Einheit zusammen, die so kräftig dimensioniert war, dass sie als tragendes Element des Fahrwerks dienen konnte. Der Zylinderwinkel wuchs auf 50 Grad, an den beiden Zylinderköpfen war nur ein Blechprofil aufgeschraubt, das den Lenkkopf aufnahm und zudem als Öltank diente. Die externen Ölleitungen verschwanden im Motor. Das ganze Motorrad wirkte nun viel kompakter und aufgeräumter.

Vorn kam weiterhin eine Trapezgabel zum Einsatz. Statt der bis dahin üblichen Einzel-Schwingsättel bekam die Vincent eine Feridax Dunlopillo-Doppelsitzbank, die hinten über eine Strebe an der Schwinge abgestützt wurde. Das nun Series B Rapide genannte Motorrad debütierte 1946, die Black Shadow mit schwarz emailliertem Motor folgte 1948. Deren Verdichtung wurde von 6,8 auf 7,3 erhöht, viele Innereien poliert, die Leistung wuchs auf 55 PS. Mit schärferen Nockenwellen und – je nach Kraftstoff – bis zu 12,5er-Verdichtung leistete die Rennversion Black Lightning 70 PS, viele Alu-Teile drückten das Gewicht auf rund 170 Kilogramm.

1949 erschien die Series C mit Girdraulic-Gabel, einer Trapezgabel mit angesetzten hydraulischen Dämpfern. 1955 stattete Vincent sein ganzes Programm mit GFK-Verkleidungen aus. Aus der Rapide wurde so die Black Knight, aus der Black Shadow

die Black Prince. Welches Potenzial in dem Motor steckt, zeigen heutige Spezialisten. Der australische Irwing-Vincent-BOT-Renner bringt es aus 1600 cm³ auf bis zu 186 PS!

Kauf-Check

Entscheidend bei der Wahl einer Vincent V2 ist die Vorgeschichte. Da es sich in jedem Fall um eine sehr teure Anschaffung handelt, sollte man zur Besichtigung einen Spezialisten hinzuziehen. Laut Kurt Schupp, dem Präsidenten des deutschen Vincent Owners Clubs, ist bei Angeboten unter 60000 Euro Skepsis angebracht. „Alles, was irgendwo zusammengeschraubt wurde, ist mit Vorsicht zu genießen.Wenn man nicht genau weiß, wie der Motor innen aussieht, kann es sehr teuer werden, ihn wieder herzustellen“, so Schupp. „Ein Vincent-Kauf ist immer eine Vertrauenssache. So sollte man wissen, wer das Motorrad anbietet. Wenn ein Klubmitglied ein Motorrad verkauft, kann man davon ausgehen, dass Angebot und Preis miteinander harmonieren.“

Markt

Vincent-Zweizylinder sind begehrte Sammlerobjekte und wechseln ganz selten den Besitzer. Rapide lassen sich noch finden, von Black Shadow und Black Prince stehen nur ein, zwei Maschinen pro Jahr zum Verkauf an, Black Lightnings oder gar eine White Shadow werden so gut wie nie offeriert. Makellose Black Shadow mit stimmigen Fahrgestell- und Motornummern liegen mittlerweile bei 150 000 Euro. Die Ersatzteilversorgung ist sehr gut, jedes einzelne Vincent-Teil ist über den Vincent Owners Club zu bekommen.

Spezialisten

Hugo Baumeler

spares@vincent-hrd.ch,

www.vincent-hrd.ch

Hartmut Weidelich

Telefon 0 74 24/8 66 54,

www.britishclassicbikes.de

Patrick Godet

Telefon 00 33/2 35 75 96 56,

www.godet-motorcycles.com

Bob Dunn

Telefon 00 44/16 17 97 55 35

Clubs und Foren

Vincent Owners Club Deutschland

Präsident Kurt Schupp

Telefon: 0 64 45/54 02

Vincent Owners Club

Telefon 00 44/79 77 00 10 25,

www.vincentownersclub.co.uk