Eine zierliche silbergraue Rennmaschine rollt langsam talwärts, der Fahrer hat den Kupplungshebel gezogen, bekommt von seinem Helfer noch einen Schubs. Fünf, sechs Meter, dann lässt er die Kupplung kommen. Aus den Megafonen ballern die ersten Knaller, hallen zurück von den Hängen des engen Erzgebirg-Tals und den Mauern der nahen Werksgebäude. Bis runter zur Stadt schmettert die Start-Ouverture.

DKW SS 250 brüllt ganz und gar wahnsinnig

Vor dem Krieg kannten sie das hier, in Zschopau, der DKW-Stadt. Das Werk beschäftigte 7000 Leute, galt seit Ende der 20er-Jahre als größte Motorradfabrik der Welt. Und unterhielt bereits ab Mitte jenes Jahrzehnts eine eigene Rennabteilung, weil der weitsichtige Chef Jörgen Skafte Rasmussen früh auf die Werbewirksamkeit des Motorsports setzte. Zu jener Zeit also werden öfter mal neue oder auch überholte Renner den Hang runtergerollt sein, damit die Mechaniker bei laufendem Motor prüfen oder einstellen konnten.

Nach getaner Arbeit verschwanden sie samt Maschine wieder in einem am Rand des Werksgeländes gelegenen Flachbau. Darin residierte die DKW-Rennabteilung, das Allerheiligste, die Wiege so vieler Titel und Erfolge, und just dort, wo dieser Flachbau einst stand, lässt heute Eberhard Uhlmann seine DKW SS 250 anrollen. Noch ziert sie sich, aber dann geht es etwas steiler bergab, und schon vereinen sich die einzelnen Knaller zu einem akustischen Inferno, einem wahnwitzigen Stakkato, zu etwas Unvergleichlichem, das steht fest, weil so laut eigentlich nicht geht und lauter schon gar nicht. Weil es mit gewohntem Zweitaktsound nichts zu tun hat. Weil es weh tut, wie kein noch so brutaler und hoch drehender Viertakter es könnte. Weil dieser aufgeladene Zweitakter unter Last schon bei niedrigen Drehzahlen ganz und gar wahnsinnig brüllt. Weil er sich - und das bei einer Rennmaschine - eigentlich nie schnell -anhört, sondern immer nur böse und gewalttätig. Zerfetzend. Bestialisch.

120 Exemplare der DKW SS 250

Ab 1950 haben sie hier IFA und später MZ gebaut, DKW war ja rüber, nach Ingolstadt. Und auch Eberhard Uhlmann hat lange in Stuttgart gearbeitet. Aber das Sächseln nie verlernt, und selbst sein Interesse an der DKW-Historie verband ihn mit der Heimat. War Erinnerung an die Kindheit, als Renner aus Zschopau von Erfolg zu Erfolg rasten. Walfried Winkler, Siegfried Wünsche, Arthur Geiss hießen die Helden sächsischer Buben. Und der Superheld hieß Ewald Kluge. Zweifacher Europameister, TT-Sieger, auf dessen Spuren wandelt Eberhard, wenn er seiner SS 250 die Sporen gibt.

Schon 1928 hatte DKW in kleiner Serie die Renner ARe 175 und ORe 250 für Privatfahrer hergestellt. Später beschränkte sich das Angebot auf Viertellitermaschinen, die zwar den eigentlichen Werksrennern technisch immer ein wenig hinterherhinkten, aber dem Rest der Konkurrenz meist hoch überlegen waren. Deshalb blieb der Bedarf stets höher als das Angebot. Erst recht bei der von Oberingenieur Richard Küchen projektierten Super Sport, die im Frühjahr 1935 auf der Internationalen Automobil- und Motorradausstellung ihr Debüt feierte und bis 1939 - immer sorgfältig weiterentwickelt - in rund 120 Exemplaren gebaut wurde. Das Fahrwerk der SS 250 von Eberhard Uhlmann entstammt dem starken 1938er-Jahrgang, es ist eines von knapp 40.

Sämtliche SS 250 tragen einen wassergekühlten Einzylinder-Doppelkolbenmotor mit einer im Winkel von 90 Grad zur Zylinderachse arbeitenden Kolben-Ladepumpe. Noch mal zum Mitschreiben: In diesem Single gehen drei Kolben auf und ab. Im Gegensatz zu den damaligen Werksmaschinen besitzt er keine weiteren Steuerorgane, was bedeutet, dass die Kolbenkanten den Einlass managen und nicht etwa Drehschieber oder Membranen. Die Entwicklung dieses Motors startete Anfang der 30er-Jahre in der UL 250, parallel zum Entstehen der URe. Bei Letzterer strömt das Gemisch unter Umgehung des Kurbelgehäuses an Membranzungen vorbei direkt über den Ladekolben, wird von diesem verdichtet und dann in den Zylinder gedrückt.

Zweitakter-Revolution dank Umkehrspülung

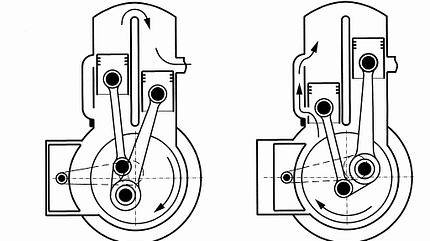

Beim UL-Motor funktioniert die Sache konventioneller. Aber der Reihe nach. Schon Anfang der 20er-Jahre hatte DKW den Zweitaktmotor als zuverlässigen und preiswerten Antrieb vor allem kleinerer Motorräder durchgesetzt. Aber erst 1925 wurde die Umkehrspülung erfunden, bei der das Gemisch aus mindestens zwei Überströmkanälen gegen die dem Auslass gegenüberliegende Zylinderwand prallt, aufsteigt und dann - daher der Name - Richtung Auslass umkehrt und die restlichen Abgase aus dem Verbrennungsraum verdrängt.

Dieses Verfahren erlaubt deutliche Leistungssteigerungen und mindert die Spülverluste gegenüber der bis dahin gebräuchlichen Querstromspülung, bei der Ein- und Auslass sich gegenüberliegen und einzig ein Nasenkolben dem Gemisch einen gewissen Aufwärtsdrall geben kann. Leider arbeitete der Erfinder, Dr. Adolf Schnürle, bei Klöckner-Humboldt-Deutz, und dort lagen auch sämtliche Patente auf dieses eigentlich für Zweitakt-Diesel ersonnene Verfahren. 1932 konnte DKW alle Rechte für Benzinmotoren erwerben, in der Folge revolutionierten die Sachsen mit Schnürles Spülung dann den Zweitakter. Aber erst nach dem Krieg erlangte diese ihre Renntauglichkeit, als die Motoren über Drehzahlen von 10 000/min und mehr auf die nötige Leistung kamen.

Im Jahr 1925 jedoch, da standen die Zschopauer ziemlich blöd da, weil ihre Werksrenner den Anschluss zu verlieren drohten. Namentlich der aufgeladene Bekamo-Zweitaktmotor von Hugo Ruppe bereitete Sorgen, und das war extra blöd, weil dieser Ruppe lange bei DKW gearbeitet hatte. Immerhin hatte er einige Ideen hinterlassen, und an die knüpfte man mit der ARe 175 an. Deren Einzylindermotor besitzt eine gegenläufige Kolbenpumpe, die das Ansaugvolumen um satte 40 Prozent steigert. Das angesaugte Gemisch wird dank dieser Pumpe erheblich stärker vorverdichtet und strömt mit entsprechender Vehemenz in den Zylinder, wo es die Abgase deutlich gründlicher vertreibt. Ergebnis: DKW war leistungsmäßig vorn, wegen der enormen Spülverluste allerdings auch beim Verbrauch. Aber obwohl DKW-Piloten häufig nachtanken mussten, holte Willy Henkelmann 1927 auf dem nagelneuen Nürburgring den Europameistertitel in der 175er-Klasse.

Wegen seines symmetrischen Steuerdiagramms lässt sich ein Motor mit Querspülung - und dazu zählt ja auch jener der ARe - nicht überladen. Der Auslass öffnet hier genauso lang wie der Überströmkanal, unter starkem Druck eingepresstes Gemisch entweicht überwiegend nutzlos. Die Aufgabenstellung: Das verbrannte Gas muss komplett raus, dann der Auslass schließen, durch den Überströmkanal jedoch soll weiter frisches Gemisch in den Verbrennungsraum gepresst werden. Die Lösung: DKW engagierte 1931 mit Arnold Theodor Zoller einen Mann, der das -Rezept der damals in Italien dominanten Garelli-Rennmaschinen ebenso gut kannte wie jenes der 1923 eingeführten und sehr erfolgreichen Puch aus Österreich. Hier wie dort sorgen Doppelkolben für ein asymmetrisches Steuerdiagramm, weil die Kolben auf ihrem gegabelten Pleuel nicht parallel, sondern versetzt auf und ab gehen. Der eine steuert den Auslass, der andere die Überströmkanäle, alles unter einem gemeinsamen Brennraum.

So viel zum damaligen Stand der Technik und nun zurück zur DKW UL 250, die seinerzeit als Rennmotorrad zwingend auf die beiden eben geschilderten technischen Entwicklungen angewiesen war, um gegen die immer höher drehenden, bald ebenfalls aufgeladenen Viertakter anzukommen. Ihre beiden Kolben sind mittels Haupt- und Anlenkpleuel - eine Idee Zollers - mit dem Hubzapfen der querliegenden Kurbelwelle verbunden, die kurzhubig ausgelegte Ladepumpe mit ihrem 120-mm-Kolben ist exzentrisch an der Kurbelwelle angelenkt. Grundsätzlich bereitet bei allen Doppelkolbenmotoren der vom kühlenden Frischgas nur wenig umwehte Auslassbereich Sorgen. Um hier thermische Probleme zu vermeiden, trägt die UL einen großen Wasserkühler. Der Wasserumlauf funktioniert ganz ohne Pumpe nach dem Thermosyphon-System. Seine rund 20 PS gibt der Motor an ein fußgeschaltetes Vierganggetriebe weiter.

Als nun Mitte der 30er-Jahre auch die Privatfahrer zeitgemäß bedient werden sollten, geriet genau dieses Triebwerk in den Fokus des SS 250-Entwicklungsleiters Richard Küchen. Darüber hinaus sollte er möglichst viele Serienteile verwenden. Folglich schmiss Küchen vorübergehend das schöne Vierganggetriebe raus und ersetzte es durch ein dreigängiges, das obendrein noch mit Hand- sowie Fußschaltung daherkam und mittels Zahnrädern angetrieben wurde. Sowohl der Rahmen als auch die Scheiden der Trapezgabel entstanden aus Pressblech und erinnern stark an das bürgerliche 500er-Modell. -Allerdings bereitete genau der Rahmen ziemliche Probleme und wurde schon 1936 durch eine konventionelle Rohrkonstruktion ersetzt, desgleichen die zierlichen 19-Zoll-Räder durch 21-Zöller.

Ab 1937 mit schicker Trapezgabel

Der Preis der DKW SS 250 von anfangs 1550 Reichsmark konnte niemals die Kosten decken, aber er war so gewollt. Von DKW, um den Renn-Nachwuchs zu fördern. Und vom Staat, der den Motorsport propagandistisch ausschlachtete. Viel Wirbel veranstaltete man zum Beispiel um die Internationale Sechstagefahrt, die zwischen 1934 und 1936 in Deutschland stattfand und bei der 1935 das deutsche Silbervasen-Team mit Kluge, Winkler und Geiss - allesamt unterwegs auf moderat angepassten SS 250 - siegte. Die wackeren Helden mussten dabei noch ohne Hinterradfederung auskommen, denn die hielt erst 1938 Einzug. Schon seit 1937 führte eine schicke Trapezgabel das Vorderrad, bekannt aus den Werksmaschinen.

Die ersten Jahrgänge der SS 250 trugen wie selbstverständlich Silbergrau, die DKW-Rennfarbe. Erst ab dem 1938er-Jahrgang erschienen sie in Schwarz mit rot abgesetzten Tankflanken, und dieser Farbwechsel hatte gute Gründe: In der 250er-Klasse dominierte DKW alle deutschen Starterfelder derart, dass es den braven Rennmechanikern zunehmend schwerer fiel, ihre Werksfahrer von den Privatiers zu unterscheiden. Zumal die SS einige Tuningmöglichkeiten bot und sich unter entschlossenen Piloten immer wieder ganz vorn einmischen konnte.

Seine 250er hat Eberhard Uhlmann also umlackiert. Aber er hat noch einen zweiten DKW-Renner mitgebracht, und den präsentiert er stolz im schwarz-roten Originallack, hübsch patiniert. Leider fährt das gute Stück gerade nicht - die Alu-Wasserhaube hat ein Leck. Dennoch: Ganze 22 Exemplare sind von dieser Super Sport 350 gebaut worden, um die zehn sind noch bekannt, und diese hier - das löst durchaus Ehrfurcht aus - steht nun in Zschopau an ihrem Entstehungsort.

Anders als bei den 250ern hat DKW in der größeren Klasse keine technischen Unterschiede zwischen Werks- und Privatrennern gemacht. Das Motorrad von Eberhard Uhlmann entspricht fast exakt jenem, mit dem Heiner Fleischmann 1939 Deutscher und Europameister wurde und mit dem Walter Hamelehle im August desselben Jahres das letzte bedeutende Vorkriegsrennen gewann, den Großen Preis von Deutschland. Unter dem 25-Liter-Tank steckt ein Zweizylinder-Doppelkolbenmotor mit gegenläufiger und doppelt wirkender Ladepumpe, dessen Konstruktion eigentlich schon sieben Jahre alt war und in der UL 500 sowie ihren hubraumgrößeren Seitenwagen-Varianten viele Erfolge gefeiert hatte.

Gegen Ende der 30er-Jahre jedoch verdrängten die aufgeladenen BMW und international auch die Gilera und Moto Guzzi den DKW-Zweitakter, dessen Weiterentwicklung Ende 1937 eingestellt wurde. Gute Chancen rechnete man sich jedoch eine Klasse tiefer aus und reduzierte einfach mal Bohrung und Hub, montierte kleinere Vergaser. Mehr nicht. Das Fahrwerk trug bereits eine - von Benelli übernommene - Hinterrad-Schwingenfederung, und bei den Bremsen galt DKW damals sowieso als führend. Die Rechnung ging auf, gleich 1938 fuhr eine UL 350 unter Walfried Winkler zum Deutschen Meistertitel. Dennoch betrachtete DKW die Zukunft sämtlicher Ladepumpen-Maschinen aus gutem Grund durchaus skeptisch: Überall, wo die neuen Kompressor-Aggregate richtig angriffen, wurde es eng. Sogar bei den 250ern und trotz eines Ewald Kluge. Schon seit 1937 liefen deshalb in allen Hubraumklassen von 250 bis 500 cm³ Versuche mit Flügelkompressoren, die von zwei Vergasern aufbereitetes Gemisch direkt ins Kurbelgehäuse drückten. Diesen Motoren reichte es nicht mehr zu einem Sieg, der Krieg verhinderte ihre Weiterentwicklung, 1942 löste DKW die Renn-abteilung schließlich auf.

Auf dem Zschopauer Werksgelände verstaut Eberhard Uhlmann seine beiden Schätze. Ganz vorsichtig, denn viele gibt es nicht mehr davon. Wer welche sehen möchte, findet sie in Museen (siehe Kasten S. 29). Er kann aber auch warten, bis Eberhard mal wieder auspackt. In Dresden-Weixdorf, beim Ewald-Kluge-Memorial, will er auf jeden Fall dabei sein.

Technische Daten

DKW SS 250

Motor:

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt-Doppelkolbenmotor mit Ladepumpe, Bohrung x Hub 47,5 x 68 mm (Ladepumpe: 120 x 36 mm), 20 PS bei 5000/min, Mischungsschmierung 1:10 bis 1:15, zwei 25,4-mm-Amal-Vergaser, Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Vierganggetriebe, Primärtrieb Duplexkette, Sekundärtrieb Kette

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Trapezgabel aus Stahlrohr vorn mit einstellbaren Reibungsdämpfern, Schwingenfederung hinten (Typ Benelli), Drahtspeichenräder, vorn und hinten 21 Zoll, Simplex-Vollnabenbremse vorn, Simplex-Halbnabenbremse hinten

Maße und Gewicht:

Radstand 1350 mm, Tankinhalt 20 Liter, Gewicht ohne Benzin zirka 130 kg

Fahrleistungen:

Vmax 140 km/h

DKW SS 350

Motor:

Wassergekühlter Zweizylinder-Zweitakt-Doppelkolbenmotor mit doppelt wirkender Ladepumpe, Bohrung x Hub 39,5 x 68,5 (Ladepumpe 100 x 40 mm), 32 PS bei 6000/min, Mischungsschmierung 1:15 bis 1:18, zwei 35-mm-Amal-Vergaser, Mehrscheiben-Trockenkupplung, Vierganggetriebe, Primärantrieb Duplexkette, Sekundärantrieb Kette

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Trapezgabel aus Stahlrohr vorn mit einstellbaren Reibungsdämpfern, Schwingenfederung hinten (Typ Benelli), Drahtspeichenräder, vorn und hinten 21 Zoll, Simplex-Vollnabenbremse vorn, Simplex-Halbnabenbremse hinten

Maße und Gewicht:

Radstand 1380 mm, Tankinhalt 25 Liter, Gewicht ohne Benzin 145 kg

Fahrleistungen:

Vmax 165 km/h

Info für Fans

Wer sich eine Ladepumpen-DKW mal aus der Nähe ansehen möchte, wird in folgenden Museen fündig: Motorsportmuseum Hockenheim, museum mobile (Audi) Ingolstadt, Motorradmuseum Schloss Augustusburg, Fahrzeugmuseum Chemnitz.

Eine äußerst umfang- und kenntnisreiche Darstellung der DKW-Vorkriegs-Renngeschichte liefert das Buch „Die große Zeit des DKW-Motorradrennsports 19211941“ von Woldemar Lange und Jörg Buschmann aus dem Bildverlag Böttger (Preis: 34,80 Euro). Dieselben Autoren haben in ähnlicher Ausstattung auch ein Buch über den DKW-Geländesport der Vorkriegszeit verfasst (Preis: 29,80 Euro, ebenfalls Bildverlag Böttger).

DKW-Pilot Ewald Kluge

Alle kennen Schorsch Meier, denn der fuhr BMW, und BMW ist wichtig. Bis heute. Dabei hat der damals mindestens genauso populäre DKW-Pilot Ewald Kluge schon ein Jahr vor dem Meier Schorsch und als erster Deutscher überhaupt auf der Isle of Man einen TT-Lauf gewinnen können. 75 Jahre ist das her, und deshalb steigt am 4. und 5. Mai im Dresdner Stadtteil Weixdorf ein Erinnerungslauf. Nach dem Krieg raste man hier über die berühmte Dresdner Autobahnspinne, aber deren Vollsperrung kommt natürlich heute nicht mehr in Frage. Also treffen sich die historischen Renner im Rahmen des ADMV Classic Cups ein paar Kilometer entfernt - immerhin kreuzt ihr Rundkurs die Autobahn zweimal.

Ewald Kluge mit Ladepumpen-DKW

1909 kam Ewald Kluge als Sohn eines kleinen Fuhrunternehmers zur Welt, vom Vater erbte er die Leidenschaft fürs Zweirädrige und lernte allerlei Kunststücke auf dem Velo. Natürlich wünschte er sich bald einen motorisierten Antrieb und ebenso natürlich begrüßte er seine Lehrstelle bei einem Kfz-Mechaniker in Dresden. Weil die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise bis nach Sachsen reichten, konnte der Meister seinen begabten Gesellen allerdings nicht übernehmen, und so wurde Kluge zum jüngsten Taxifahrer Dresdens. Jeden Pfennig sparte er für ein eigenes Rennmotorrad, 1929 war es so weit: Mit einer eigenhändig getunten britischen Dunelt trat er beim Freiberger Dreiecksrennen an und holte gleich den dritten Platz.

Schon damals schielten viele Amateure auf die schnellen DKW. Wenige konnten eine ehemalige Werksmaschine ergattern, manche ein Exemplar aus den Kleinserien für Privatfahrer, und irgendwie kam auch Kluge an eine Ladepumpen-DKW. Damit hagelte es ab 1930 erste Plätze, und schon bald wurde die Zschopauer Rennabteilung aufmerksam. Ab 1934 arbeitete Kluge dort als Monteur und Reservefahrer, ein gutes Jahr später stieg er zum Werksfahrer auf, und von da an bis zum Krieg hielt er das Abonnement auf den deutschen 250er-Titel. International jedoch war die Lage weniger eindeutig, denn in der damals äußerst -populären Klasse kämpften die welt-besten Fahrer aus Italien, Großbritannien und Deutschland gegeneinander, Moto Guzzi, Benelli, New Imperial und Excelsior hießen die stärksten und grundsätzlich viertaktenden Gegnerinnen von Kluges DKW.

Mit der DKW URe 250 bei der TT

Anfangs fuhr der junge Deutsche bei internationalen Rennen nur sporadisch ganz nach vorn. Aber schon bei der Europameisterschaft 1936, die damals während eines einzigen Rennens entschieden wurde, lieferte er sich mit Tyrell Smith auf dem Sachsenring einen packenden Kampf. Am Ende gewann der erfahrene Ire auf der Excelsior. Im folgenden Jahr startete Kluge erstmals bei der englischen TT. Sein Motorrad, die DKW URe 250 mit membrangesteuertem Einlass ins Ladepumpengehäuse, stand kurz vor der Ablösung. Die empfindlichen Membranzungen verhinderten weitere Drehzahl- und damit Leistungssprünge, mit 25 PS bei 5000/min kämpfte Kluge gegen die ebenfalls aufgeladene und stärkere Guzzi 250 unter Omobono Tenni. Weil Tenni in der ersten Runde stürzte, sah es zunächst gut aus für den DKW-Mann. Aber der sagenhafte Italiener kam zurück, Kluge riss der Gaszug, Tenni war der erste Kontinentaleuropäer, der in der Irischen See einen TT-Sieg feiern konnte.

Kurz darauf bekam Ewald Kluge ein neues Motorrad. Die ULD 250 hatte nicht länger träge Membranzungen im Einlasstrakt, sondern setzte auf einen Walzendrehschieber mit links und rechts angesetzten Vergasern. Der Ladekolben arbeitete senkrecht vor dem Zylinder, sein Antrieb erfolgte nicht mehr direkt von der Kurbelwelle des Motors aus, sondern über Zahnräder, und die Pumpen-Kurbelwelle wiederum trieb mittels Zahnradkaskade den Drehschieber an. Ein mechanisches Meisterwerk, das gute 30 PS leistete und schon während seiner Erprobung kühnste Hoffnungen gedeihen ließ. Tatsächlich konnte Kluge mit dieser ULD die beiden Werks-Guzzis unter Tenni und Pagani auf Anhieb niederringen, ausgerechnet bei seinem Heimrennen auf dem Sachsenring.

Erste Lightweight-TT-Runde

Ab 1938 zählten mehrere Läufe zur Europameisterschaft, wobei die 250er-Klasse für DKW höchste Priorität genoss. Keine Frage also, dass Ewald Kluge sämtliche Rennen bestritt, auch und vor allem die TT. Leider verzichtete Moto Guzzi auf einen Start, wie es heißt, weil man sich in Mandello del Lario auf Militaria für das stark aufrüstende Italien konzentrieren musste. Aber Tenni wäre mit seiner kaum weiterentwickelten 250er wahrscheinlich sowieso ohne Chance geblieben: Im Vorjahr hatte er mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 74,72 mph vor Ginger Wood auf Excelsior (74,5 mph) gewonnen. 1938 fuhr Wood im Durchschnitt 74,38 mph und wurde wieder Zweiter. Ewald Kluge dagegen befand sich in der Form seines Lebens, raste mit durchschnittlich 78,48 mph über den Inselkurs, legte als Erster eine Lightweight-TT-Runde mit über 80 mph hin und siegte mit über elf Minuten Vorsprung.

Fast noch mehr beeindruckte die Briten das infernalische Brüllen aus den Megafonen der DKW, und noch heute geht die Sage, man habe Kluge bei seiner Siegesfahrt quer über die Irische See bis hin zur Mutterinsel hören können. Der Sachse lieferte auch in anderen Ländern eindrucksvolle Klangproben ab und gewann von acht EM-Läufen sechs, zweimal wurde er Zweiter. Damit hatte er unter allen Startern quer durch sämtliche Klassen die meisten Punkte gesammelt und durfte sich mit dem Ehrentitel Meister der Meister schmücken. Dasselbe gelang ihm 1939 erneut, selbst wenn er bei der TT nur Zweiter hinter Ted Mellors auf der neuen Benelli wurde. Und auch das letzte wirklich große Vorkriegs-rennen konnte Kluge nicht für sich entscheiden: Guzzi hatte die 250er runderneuert, beim Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring landeten Pagani und Sandri vor ihm.

Nach dem Krieg wurde Ewald Kluge als Nazi denunziert. Wie alle großen deutschen Motorsportler war er mehr oder weniger freiwillig Mitglied des NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps) gewesen. Selbstredend hatten die Nazis, die den Rennsport stark gefördert hatten, auch seine Siege für das Reich und die NS-Politik zu vereinnahmen versucht. Dennoch muss man davon ausgehen, dass Kluge zu Unrecht verurteilt und über drei Jahre im berüchtigten Speziallager Nr. 1 Mühlberg inhaftiert wurde. Jahre und Erfahungen, die er nie mehr überwinden konnte. Logischerweise verließ er nach seiner Entlassung 1949 die DDR und folgte DKW in den Westen, nach Ingolstadt.

Einige erfolgreiche Jahre als Rennfahrer, unter anderem auf der singenden Säge, der Dreizylinder-DKW, blieben ihm noch, dann der Sturz, 1953 auf dem Nürburgring. Komplizierter Beinbruch, die beinahe 25-jährige Karriere war jäh beendet. Und ebenso jäh endete schon 1964 Kluges Leben.