Als die aus Frankreich stammenden Brüder Edouard und Jules Scheffer im Jahre 1903 ihre kleine Fabrik nach dem riesigen, in den peruanischen Anden beheimateten Greifvogel benennen, können sie bereits auf eine zehnjährige Produktion von Fahrrädern zurück blicken. Was liegt im anbrechenden Zeitalter der Motorisierung näher, als dem Beispiel anderer Fahrradproduzenten zu folgen und ihre Produkte auf Kundenwunsch auch mit Motoren auszustatten? Otto Fricker, ab 1904 Direktor der Condor-Werke, hatte schon 1901 einen 1,5-PS-Motor entwickelt und in einen Fahrrahmen montiert. Somit zählt das in dem Schweizer Städtchen Courfaivre gelegene Familienunternehmen zu den ersten Motorrad-Herstellern überhaupt.

Das Flüsschen Sorne dreht anfangs noch ein großes Schaufelrad, dessen Rotation die Maschinen antreibt. Wasserknappheit im Sommer und Eis im Winter legen nicht selten die gesamte Produktion lahm. Erst die Anschaffung eines Benzinmotors macht die kleine Fabrik unabhängig, sie kann expandieren und gewinnt an Bedeutung. Bereits 1911 wirbt Condor mit zahlreichen Siegen bei „Motorrad-Wettfahrten“. Darunter ein erster Preis beim Sechstage-Rennen in Hamburg, bei dem die Fahrer 3667 Kilometer zurücklegen.

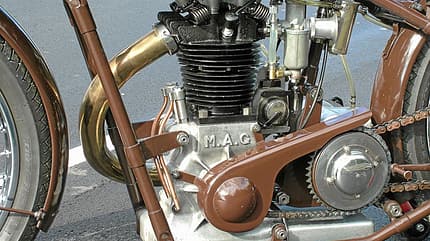

Um der Nachfrage nach einer breiten Motorenpalette gerecht zu werden, bezieht das Werk Einbau-Aggregate verschiedener Hubraum- und Leistungsklassen. 1925 bietet die Condor S. A. 11 Modelle mit Hubräumen von 150 bis 1000 cm³ an. Sie verbauen Aggregate von Moser, Zedel und Motosacoche (M.A.G.), wobei letztere im Laufe der Zeit an Bedeutung gewinnen. Hinzu kommen Zweitakt-Motoren des englischen Lieferanten Villiers.

M.A.G., von Beginn an selbst im Motorsport engagiert, wartet schon bald mit reinrassigen Rennmotoren auf, die sie auch an Kunden wie Condor verleihen. Der wohl erfolgreichste Rennmotor der Genfer Motosacoche-Werke ist der Königswellen-ohc-Einzylinder Typ A, den Condor ab 1929 in seinen Werksrennmaschinen verbauen kann. Ernst Hänni, George Corday und Sepp Zuber, die erfolgreichsten Condor-Werksfahrer der 1920er- und 1930er-Jahre, erringen damit unzählige Siege.

Der Motorradmarkt erlebt gerade einen ungeahnten Aufschwung, und ab Mitte der 1920er-Jahre fordern immer mehr Privatfahrer eine konkurrenzfähige Rennmaschine. Zwar verfügen die frei erhältlichen Condor Grand Sport 522 mit dem Halbliter-ohv-Einzylinder von M.A.G. und die 1931 erscheinende Spezial Sport mit dem Jubilé-ohv-Motor aus gleichem Haus über ausgezeichnete Fahrleistungen, doch haben sie gegen die italienischen Moto Guzzi oder die englischen Norton, Velocette, Matchless und Rudge kaum eine Chance. M.A.G. reagiert auf dieses Manko und entwickelt die Motortypen D 35 (350 cm³) und D 50 (500 cm³), mit 21 und 29 PS. Ab 1930 beziehen etliche MAG-Kunden im In- und Ausland diese Motoren, so auch Condor.

Für die Konstruktion des D-Typs zeichnet der Engländer Dougal Marchant verantwortlich, der zuvor die berühmten Königswellenmotoren von Motosacoche schuf. Insgesamt dürften nach heutigen Schätzungen kaum mehr als 100 Motoren vom Typ D 50 gebaut worden sein. Anstelle der Königswellen-Steuerung wie beim Typ-A verwendet Marchant bei den D-Modellen Stoßstangen, die in einem Hüllrohr rechts neben dem Zylinder arbeiten.

Zylinder- und Zylinderkopf des neuen Rennmotors sind aus Grauguss, das Kurbelgehäuse, die Kipphebelbox sowie die zusätzliche, am Kurbelgehäuse angeflanschte Ölwanne dagegen aus Aluminium gegossen. Der langhubig ausgelegte D 50-Motor besitzt ein Bohrung-Hub-Verhältnis von 82 : 94 mm, der D 35-Motor von 72 x 85 mm. Die Kurbelwelle läuft auf der Steuerseite in einem Kugellager. Auf der mit kräftigen Verstärkungsrippen ausgestatteten Antriebsseite nimmt ein doppelreihiges Rollenlager die Kräfte auf. Auch der Pleuel ist rollengelagert. Das Öl fließt im Kurbelraum durch ein grobes Sieb in die darunter liegende Ölwanne und wird von einer Zahnradölpumpe in der angeflanschten Zusatzölwanne angesaugt. Über innen liegende Kanäle und ein Röhrchen, das in den hohl gebohrten, rechtsseitigen Kurbelzapfen hinein ragt, werden Kurbelwelle, Pleuel und Zylinderlaufbahn mit Öl versorgt. Zu den Kipphebeln und deren Lager gelangt der Schmierstoff durch eine außen liegende Steigleitung. Durch das Hüllrohr der Stoßstangen fließt er wieder nach unten, schmiert die Nockenwelle, Stößel und Schlepphebel, bevor er über eine Rücklaufbohrung schließlich wieder in die Ölwanne gelangt.

Ein Amal TT-Vergaser mit 30 mm Durchmesser versorgt den Brennraum mit zündfähigem Gemisch, der je nach Kraftstoff – Benzin, Benzin/Benzol oder Alkohol – mit 200er- bis 550er-Hauptdüsen bestückt ist. Zwei Ventile mit 42 mm Tellerdurchmesser steuern den Gaswechsel. Ihre Schäfte messen sieben (Einlass) und neun Millimeter (Auslass), der Ventilwinkel 60 Grad. Fahrtwindgekühlte Haarnadelfedern schließen die Ventile. Die Kipphebel sind mit ihren exzentrisch gelagerten Wellen öldicht gekapselt. Über die Exzenterwellen lässt sich das Ventilspiel einstellen, ohne das Gehäuse zu öffnen. Den Zündfunken liefert ein Bosch-Zündmagnet vom Typ FF 1A, dessen maximale Frühzündung auf 40 Grad eingestellt ist. Mittels verschiedener Platten zum Unterlegen unter den Zylinder, lässt sich die Verdichtung entsprechend anpassen.

Die mit Fußschaltung ausgestatteten Viergang-Renngetriebe bezieht Condor zunächst noch von Rudge aus England und baut sie mangels Platz um 90 Grad verdreht ein. Anfang der 1930er-Jahre kann das Werk die Lizenz erwerben und die Getriebe wenig später mit abgeändertem Gehäuse in eigener Fertigung produzieren.

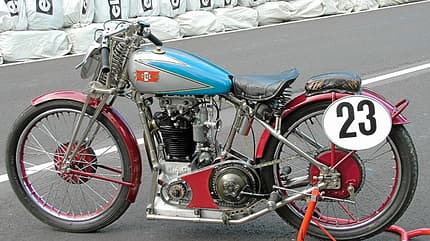

Mit den käuflichen Condor Competition Modellen D 35 und D 50 stehen dem Kunden nun eine Straßenrennmaschine und eine Bergrennmaschine mit zwei Motoren zur Auswahl. Bei beiden Modellen verwendet Condor denselben Rahmen, der auch in den Top-Modellen Super-Sport und Spezial-Sport verbaut ist. Die äußerst stabile Doppelschleifen-Rohrkonstruktion besteht ausschließlich aus geraden Elementen, die miteinander verschraubt sind. Im Falle eines Falles lassen sich einzelne Streben einfach austauschen.

Durch einen Trick verkürzen die Konstrukteure den Radstand der besonders in der Schweiz sehr beliebten Bergrennmaschine von 1400 auf 1300 Millimeter: sie verringern den Steuerkopfwinkel und ändern die Aufhängung des Motors. Anstelle der bei der Straßenversion verwendeten direkt bis zur Ölwanne führenden Rahmen-Streben verbauen sie kürzere, die den Motor unmittelbar vor dem Zylinderfuß aufnehmen. Dadurch gewinnen sie den nötigen Freiraum für das Vorderrad.

Condor-Spezialist Peter Egloff aus der Schweiz ist im Besitz beider Modelle. Vor einigen Jahren erwarb er eine Bergrennmaschine, die nach Angaben der Condor-Werke am 20. April 1930 als Werksrennmaschine die Produktion verließ. Als 2002 eine Straßenrennmaschine auftauchte, konnte Egloff nicht widerstehen. Immerhin handelte es sich um die einzige noch bekannte Langstrecken-Version. Die Werksmodelle besaßen vernickelte Rahmen, während die der frei käuflichen D 50-Renmaschinen braun lackiert waren. Darüber hinaus ist bei den Werksmaschinen jedes einzelne Rahmen-Bauteil mit den drei letzten Ziffern der Fahrgestellnummer gekennzeichnet.

Nachdem Egloff sie restauriert hatte, gab die Langstrecken-Condor beim Schottenring-Grand Prix ihr Debüt. Fahrer und Maschine demonstrierten auf dem engen Kurs eindrucksvoll, warum Condor-Fahrer zwischen 1922 und 1933 insgesamt 20 Schweizer Meisterschaften und vier Mal den Großen Preis der Schweiz gewinnen konnten.

Technische Daten

| Motor | Bauart | luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor, zwei Ventile, ohv-gesteuert |

| Bohrung | 82 mm | Hub | 94 mm |

| Hubraum | 498 cm3 | Verdichtung | 10:01 |

| Leistung | 31 PS bei 6000/min | Schmierung | Druckumlauf-Nasssumpf |

| Gemischaufbereitung | Amal TT-Vergaser, Ø 30 mm | Elektrische Anlage | Starter | - |

| Batterie | - | Zündung | Bosch-Magnet FF 1 A |

| Lichtmaschine | - | Kraftübertragung | Kupplung | Trockenkupplung |

| Getriebe | Condor (Lizenz Rudge) Viergang-Getriebe | Getriebeübersetzung | 2,41; 1,96; 1,29; 1,00 |

| Sekundärantrieb | Kette | Sekundärübersetzung | - |

| Fahrwerk | |

| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Rohrrahmen, geschraubt | Radführung vorn | Parallelogramm-Gabel |

| Radführung hinten | ungefedert | Räder | Drahtspeichenräder |

| Reifen vorn | 3.00 – 21 | Reifen hinten | 3.00 – 21 |

| Bremse vorn | Trommelbremse Ø 200 mm | Bremse hinten | Trommelbremse Ø 200 mm |

| Maße und Gewichte | |

| Radstand | 1400 mm (Langstrecke), 1300 mm (Bergrennen) | Höhe | 1000 mm |

Das Condor-Werk

Condor zählt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts neben Motosacoche und Universal zu den führenden Motorradherstellern der Schweiz. Am 1. Juni 1893 beginnt in Courfaivre im Schweizer Kanton Jura die Fahrradproduktion, zunächst noch unter dem Familiennamen „Scheffer Frères“ (Brüder Scheffer). Die Erfindung des staubdichten Tretlagers macht das Unternehmen bekannt, legendär wird ihr Schweizer Militärfahrrad von 1905. Es wird über ein halbes Jahrhundert nahezu unverändert produziert und geht in die Geschichte ein. 1901 baut Condor die ersten Motorräder, genauer gesagt waren es noch motorisierte Fahrräder. Zunächst verwendet das Unternehmen Motoren, die aus eigener Fertigung stammen sollen (was heute nicht mehr belegbar ist). Bald schon kauft es Einbauaggregate von Zedel, Villiers und Motosacoche (M.A.G.) zu. Zwischen den beiden Weltkriegen bezieht Condor fast alle Ein- und Zweizylinder Viertaktmotoren von 250 bis 750 cm³ von M.A.G., während Villiers die Zweitaktmotoren mit 150, 175 und 250 cm³ beisteuert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg existiert noch eine stattliche Anzahl der als nahezu unzerstörbar geltenden Zündapp- und BMW-Gespanne, die die Deutsche Wehrmacht nach ihrer Besatzung in der Schweiz zurückgelassen hatte. Besonders die BMW-Modelle dienen den Condor-Konstrukteuren als Vorlage für eine eigene Zweizylinder-Boxermaschine, die 1947 unter der Bezeichnung EC 580 in Serie geht. Als A 580 und mit entsprechender Hubraumerweiterung als A 750 beliefert Condor auch bald wieder das Schweizer Militär. Eine mit Teleskopgabel und Geradweg-Hinterradfederung ausgestattete 350er-Zweitakt-Sportversion namens „Racer“ kann sich dagegen nicht behaupten, als ein neues eidgenössisches Versicherungsgesetz alle Motorräder ab 350 cm³ Hubraum an die Tarife größerer Maschinen angleicht. 1956 versucht Condor eine eigene 250er mit einem bereits als Prototyp existierenden Einzylindermotor des italienischen Sportwagenherstellers Maserati zu bauen. Als die Italiener ihrer Lieferzusage nicht nachkommen, scheitert das Projekt, nur wenige Maschinen entstehen. Ab 1960 baut Condor das Armee-Krad A 250 mit eigenem ohc-Einzylinder und Kardanantrieb.

Die Robustheit und Zuverlässigkeit der Motorräder aus Courfaivre haben die Marke längst zur ersten Wahl für die Schweizer Armee werden lassen. So wundert es nicht, dass das Unternehmen zu Beginn der 1970er-Jahre erneut einen Auftrag vom Militär erhält: Die Condor-Konstrukteure sollen ein Nachfolgemodell für die inzwischen in die Jahre gekommene A 250 entwickeln. Das neue Modell heißt A 350 und wird von einem 340 cm³ großen ohc-Königswellenmotor von Ducati angetrieben. Von 1972 bis 1978 produziert, sollte es das letzte Condor-Motorrad sein. Mit dieser Maschine hat das Unternehmen zwischen 1940 und 1978 insgesamt acht verschiedene Militärmodelle gebaut. Doch das Ende der Motorradproduktion ist noch nicht das Ende von Condor. Die Anpassungsfähigkeit, die das Unternehmen in seiner langjährigen Geschichte immer wieder unter Beweis stellte, half ihm erneut, sich den wirtschaftlichen und industriellen Zwängen anzupassen. Heute entstehen in Courfaivre unter anderem Flugzeugteile und Komponenten für CNC-Maschinen. Die legendären Militärfahrräder produzierte das Unternehmen von 1905 ununterbrochen bis 1995.