Wenn sich der Fahrer im Windschatten des Zündschlüssels ganz klein macht, rennt die Royal Enfield Continental GT nach eineinhalb Kilometern Anlauf sagenhafte 140 km/h. Eine voll beschleunigte BMW HP4 katapultiert sich nach gerade einmal 838 Metern auf die doppelte Geschwindigkeit. Zahlenspiele, die den krassen Unterschied zwischen den beiden verdeutlichen. Es gibt wohl kaum zwei andere aktuelle Sportmaschinen, die sich so fundamental unterscheiden. Beide stammen aus der Gegenwart, doch während die HP4 in allem den gegenwärtigen Stand der Technik repräsentiert, versetzt uns die Continental GT zurück in die 1960er-Jahre.

Wie manifestieren sich diese Unterschiede? Wie erleben wir sie beim Fahren? Wie fühlt sich Geschwindigkeit auf der einen an, wie auf der anderen? Sind 100 km/h tatsächlich auf beiden gleich schnell? Ist die Leistung der Royal Enfield Continental GT dem heutigen Verkehrsgeschehen noch angemessen? Oder vielleicht schon wieder? Was braucht es, den grandiosen Overkill der BMW HP4 vernünftig zu dosieren? Um diese Fragen zu klären, fuhren die MOTORRAD-Tester nach Südfrankreich, staksten über morgendlich-feuchte Straßen in den Tälern, genossen die kurz aufflammende Mittagswärme, überquerten Pässe und machten Strecke auf der Autobahn.

Royal Enfield Continental GT mit großer Schwungmasse

Wie bereits im Fahrbericht in MOTORRAD 21/2013 vermutet, erwies sich die Royal Enfield Continental GT abseits von Renn- oder Messstrecke als durchaus dynamisches Motorrad. Das setzt allerdings die Bereitschaft voraus, sie auch auf unbekannten Strecken zügig laufen zu lassen, also möglichst viel Tempo in die Kurven zu nehmen und auch durch die Kurven zu bringen.

Rapide Tempowechsel sind nämlich nicht die Sache der Royal Enfield Continental GT. Ein Grund dafür ist die Motorleistung, die ja nicht gerade für explosive Beschleunigung steht, ein anderer die große Schwungmasse ihres 535er-Einzylinders. Sie sorgt einerseits für einen tadellosen Rundlauf bei niedrigen Drehzahlen und einen quasi traktoralen Durchzug, verantwortet aber andererseits das eher träge Höherdrehen. „So ist das eben, wenn eine Kurbelwelle noch eine Kurbelwelle ist und nicht nur ein Hubzapfenhalter“, kommentierte Testchef Gert Thöle dieses Verhalten, das moderne Motorräder nicht mehr kennen.

BMW HP4 für rapide Tempowechsel

Statt Schwungmasse sorgt bei der BMW HP4 die Vierzylinder-Bauweise für Rundlauf bei niedrigen Drehzahlen. Ein superleichter „Hubzapfenhalter“, ein optimierter Gaswechsel und ein fein ausgeklügeltes Kennfeld für Zündzeitpunkt, Einspritzmenge und Drosselklappenöffnung garantieren eine Drehfreude, die schwer zu beschreiben ist. Der HP4-Motor kombiniert die Drehzahlen einer 600er – bei 14 200/min setzt der Begrenzer ein – mit der Motorgewalt einer 1000er. Für den Fahrer fühlt sich das so an, als ob der Drang nach höheren Drehzahlen und das damit verbundene Vorwärtsreißen nie aufhören würden. Im Gegenteil, je näher die Drehzahl ihrem Limit kommt, desto heftiger drängt die HP4. Sie ist nämlich, was die Royal Enfield Continental GT nicht sein kann, ein Motorrad für rapide Tempowechsel.

Die gibt es aber nicht umsonst; sie verlangen die Bereitschaft, sich anzustrengen. Kommod aufrecht sitzend zügig, aber locker durch die Gegend zu bollern wie auf der Royal Enfield Continental GT, funktioniert mit der BMW einfach nicht. Wer sich aufrecht hinsetzen will, streckt wegen der tiefliegenden Lenkerhälften die Arme durch, behindert sich dadurch selbst beim feinfühligen Steuern und raubt dem Motorrad automatisch jede Geschmeidigkeit. Trotz stark vorgebeugter Haltung muss der BMW-Fahrer also versuchen, möglichst viel vom Gewicht seines Oberkörpers über die Bein-, Rücken- und Nackenmuskulatur zu halten, um mit leichter Hand lenken zu können. Und er muss seinen Körper je nach Fahrsituation zur Kurveninnenseite, nach vorn oder hinten verlagern. Es gibt nicht nur immer etwas zu tun – das sowieso –, sondern es gibt auf der BMW HP4 immer etwas mehr zu tun. Auch deshalb, weil die höheren Geschwindigkeitsspitzen zwangsläufig mit höheren Beschleunigungs- und Bremskräften einhergehen, die ja auch auf den Fahrer einwirken.

HP4 eine Maschine für eingeübte Manöver

Wie bei jeder Fotofahrt gelangen mit der Royal Enfield Continental GT und der BMW HP4 die Aufnahmen für diese Geschichte nicht auf Anhieb. Vor allem die BMW demonstrierte beim mehrfachen Durchfahren einer Kurvenkombination, worauf es bei ihr ankommt. Nachdem nämlich die Linie grob gelernt, die Reifen gewärmt waren, nutzte der Fahrer das Beschleunigungspotenzial besser aus – und brachte sich damit erst einmal in Schwierigkeiten. Denn auf dem kurzen, noch nicht einmal geraden Straßenstück bis zur nächsten Kurve katapultierte die HP4 sich und ihren Piloten plötzlich so dermaßen vorwärts, dass dieser den Schräglagenwechsel für die folgende Rechtskurve kaum schaffte. Beim nächsten Versuch klappte es dann schon besser und schneller, deshalb hakte es nun beim Umklappen in die nächstfolgende Linkskurve. Es brauchte einige Versuche, bis der ganze Ablauf von Manövern in der Links-rechts-links-Kurvenkombination eingeübt war. Dann aber war es, als ob sich mit einem Mal eine Tür zu einem begeisternden Fahrerlebnis mit der BMW HP4 geöffnet hätte. Wegen ihrer unbändigen Dynamik, die als oberstes Entwicklungsziel noch in jedem kleinsten Detail erkennbar ist, muss sie sehr präzise gefahren werden. Die meisten von uns Motorradfahrern können sich die nötige Präzision aber nur durch Wiederholungen, also nur auf der Rennstrecke erarbeiten. Im Grunde ist die HP4 dem alltäglichen Verkehr weit entrückt, eine Maschine für eingeübte Manöver und die letzten paar Prozent vor dem absoluten Limit.

Enfield bringt unbeschwerte Seite des Motorradfahrens nahe

Auf der Landstraße muss man dagegen ständig improvisieren. Mal kann man vor einer Rechtskurve ausholen, mal wegen Gegenverkehrs nicht, mal hat ein Traktor die Straße verdreckt, mal verlangt ein Radfahrer rücksichtsvolles Überholen. Diese ständige Improvisation passt – die Bemerkung sei erlaubt – besser zum Charakter der Royal Enfield Continental GT, an der auch noch manches improvisiert wirkt. Man betrachte nur einmal die Elektroinstallation im Dreieck des Rohrrahmens oder die Verchromung des Auspuffs.

In den grundsätzlichen Dingen ist die Royal Enfield Continental GT aber wohlerprobt. Ihr Motor erwies sich im Lauf von 800 harten Testkilometern als vollgasfest und sehr sparsam, die Bremsen als tüchtig, die Federelemente als ordentlich abgestimmt. Ohne Kompromisse bei der Stabilität zu machen, fährt sich die Retro-Sportlerin wunderbar handlich, biegt jederzeit auf jede gewünschte Linie ein. Zwar wirken die obere Gabelbrücke und die aufgesetzten Klemmschellen der Lenkerhälften etwas ungeschlacht, die Ergonomie ist jedoch fein ausgearbeitet, der Lenker liegt in bequemer Höhe zur Hand. Ab der dritten Kurve kommt sie einem vertraut vor. Der Fahrer kann sich, wenn ihn der sportliche Ehrgeiz überkommt, auf den langen Tank ducken, muss es aber nicht. So fällt es ihm in kniffligen Situationen etwas leichter, die Übersicht zu behalten.

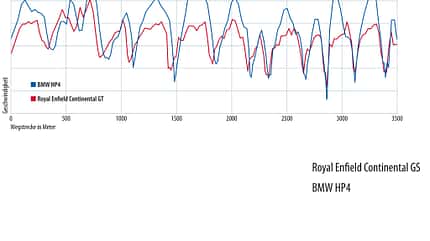

All dies, die homöopathische Leistung, das behäbige Hochdrehen des Motors, das handliche Fahrwerk und die gemäßigt sportliche Sitzposition bringen Enfield-Fahrern die unbeschwerte Seite des Motorradfahrens nahe. Sollen doch die Ambitionierten die HP4s dieser Welt bezwingen. Wie sich eine solche Fahrphilosophie auswirkt, zeigt sehr schön das Diagramm. Derselbe Fahrer, stets flott unterwegs, doch ohne rennsportliche Ambitionen und Erfahrung, fuhr dieselbe Passstrecke einmal mit der BMW HP4 und gleich darauf mit der Royal Enfield Continental GT und zeichnete die Tracks mit seinem GPS auf. Bei der Analyse der Daten stellte sich heraus, dass er den kilometerlangen Anstieg mit der BMW zwar rund 36 Sekunden schneller bewältigt hatte als mit der Royal Enfield, in den Kurvenscheitelpunkten jedoch mit der Enfield tendenziell flotter unterwegs war. Dafür gibt es keine rein technische Erklärung.

Schnell, faszinierend, aber anstrengend

Die Passfahrten zeigen vielmehr, wie die Technik der Motorräder auf die Psyche des Fahrers wirkt. Er nähert sich den Bremspunkten mit geringerem Tempo als mit der BMW HP4, ist von vorneherein näher an der passenden Einfahrgeschwindigkeit für die folgende Kurve und hat mehr Zeit, sie richtig einzuschätzen. Kein Wunder also, dass er sie beim Bremsen wesentlich genauer trifft. Man könnte auch sagen: Die Royal Enfield Continental GT fährt den gleichmäßigeren Strich, die rundere Linie. Dagegen lässt das enorme Beschleunigungsvermögen der HP4 im Zusammenspiel mit dem aggressiven Motorklang in ihm die Alarmglocken schrillen, und trotz zweier bissiger Monoblocks und der Rückversicherung ABS, die ihm außerdem zur Verfügung steht, bremst er weiter herunter als nötig wäre. Gerne lässt er sich auch eine Zehntelsekunde mehr Zeit, um die erforderliche Gewichtsverlagerung zu vollführen, welche die Sitzposition auf der BMW HP4 für geschmeidiges Einlenken verlangt. Das ist auch gut so. Wie bereits gesagt: Die Annäherung ans Limit, das Herantasten an den spätesten und allerspätesten Bremspunkt für Ausbremsmanöver, das Erarbeiten der optimalen Choreografie für eine komplette Runde, das alles gehört nur auf die Rennstrecke.

Auf der Passstraße beschleunigte der Tester mit der BMW HP4 wenige Meter nach den Kurvenscheiteln die Royal Enfield Continental GT um Längen aus, doch das brachte ihm vor der nächsten Kurve wieder mehr Stress, beim Bremsen mehr Gewicht auf den Armen – und so weiter. Schnell, faszinierend, aber anstrengend. Nach jeweils etwa einer halben Stunde Fahrzeit mit der BMW spürten beide Tester die Folgen. Die Erfahrung lehrt, dass dies auch bei routinierten und trainierten Sportfahrern auf der Rennstrecke ein kritischer Zeitpunkt ist. Nicht ohne Grund sind deshalb die einzelnen Abschnitte bei Renntrainings meist um die 20 Minuten lang.

Auf der Continental GT, die kein Racer sein will, sondern sich mit ihrem Status als Café Racer begnügt, könnten die Etappen ruhig länger sein. Bis zur nächsten Kaffeepause, die dann gerne auch so geschrieben werden darf: Café-Pause.

Technische Daten

BMW HP4

Vierzylinder-Reihenmotor, 999 cm³, 142 kW (193 PS) bei 13.000/min, 112 Nm bei 9750/min, Leichtmetall-Brückenrahmen, Upside-down-Gabel, Doppelscheibenbremse vorn, Scheibenbremse hinten, Ø 320/220 mm, Sitzhöhe 810 mm, Gewicht vollgetankt 203 kg, Preis 24160 Euro.

Royal Enfield Continental GT

Einzylindermotor, 535 cm³, 21,4 kW (29 PS) bei 5100/min, 44 Nm bei 4000/min, Stahlrohr-Doppelschleifenrahmen, Telegabel, Scheibenbremse vorn und hinten, Ø 300/240 mm, Sitzhöhe 820 mm, Gewicht vollgetankt 187 kg, Preis 6490 Euro.

MOTORRAD-Messungen

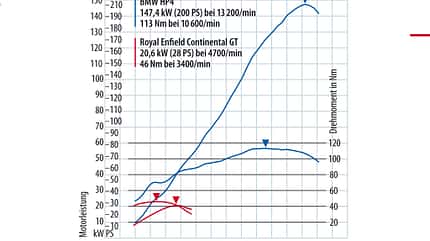

Leistungsdiagramm: Irgendwie niedlich, wie sich die Enfield-Kurven in die Ecke des von der BMW weit aufgezogenen Rahmens kuscheln. Trotzdem zeigen sie deutlich an, dass es sich lohnt, den 535er-Einzylinder beim Beschleunigen nicht zu hoch drehen zu lassen, weil das Drehmoment nach dem Maximum stark abfällt. Die Kurven der BMW HP4 stellen schlicht das Maximum dar, das derzeit für jedermann käuflich ist.

Beschleunigungsdiagramm: Eigentlich reicht die Leistung der Royal Enfield Continental GT für den normalen Straßenverkehr. Die Beschleunigungskurve zeigt aber an, woran es fehlt: Überholmanöver ab 80 km/h können sich schon ganz schön in die Länge ziehen und erfordern strategische Planung. Die BMW HP4 braucht weniger als die Hälfte der Zeit und wenig mehr als den halben Weg, um doppelt so schnell zu sein wie die Enfield. Klar soweit?

Messwerte BMW HP4

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit: 299 km/h

Beschleunigung

0–100 km/h: 3,2 sek

0–140 km/h: 4,6 sek

0–200 km/h: 7,2 sek

Durchzug

60–100 km/h: 3,3 sek

100–140 km/h: 2,9 sek

140–180 km/h: 2,8 sek

Verbrauch

Landstraße: 6,4 l/100 km

Messwerte Royal Enfield Continental

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h

Beschleunigung

0–100 km/h: 10,0 sek

0–140 km/h: 34,5 sek

Durchzug

60–100 km/h: 9,3 sek

100–140 km/h: 22,7 sek

Verbrauch

Landstraße: 4,2 l/100 km

Messungen Passfahrt

Den Anspruch auf letzte Genauigkeit können diese Aufzeichnungen mit einem handelsüblichen GPS nicht erheben. Deshalb liegen die Scheitelpunkte der engeren Kurven im Diagramm mitunter weiter auseinander als in der Realität. Deutlich zu sehen ist jedoch die Neigung des Testfahrers, auf der Royal Enfield Continental GT mehr Tempo durch die Kehren zu nehmen. Dass er auf dem indischen Café Racer meist später bremst, hat dagegen rein physikalische Gründe: Wer langsamer auf die Kurve zufährt, kann dieses Tempo eben länger beibehalten. An starken Steigungen wird der Leistungsunterschied auf der Enfield schmerzlich spürbar; da überholt die BMW HP4 nicht nur, sondern lässt die Enfield regelrecht stehen. Bergab jedoch fällt es nicht ganz leicht, die Continental GT abzuschütteln, vor allem, wenn die Straße stellenweise noch nass ist.

MOTORRAD-Fazit

Royal Enfield Continental GT: Das Leben ist ein schöner, rund geschwungener Fluss. Man hat auf kurvigen Passstraßen trotz beschränkter Leistung enormen Fahrspaß mit der Enfield. Und man hat mehr davon, weil es länger dauert – Langsamkeit hat auch ihren Reiz. Die Continental ist der Gegenentwurf zur modernen Supersportlerin.

BMW HP4: Mehr Power, mehr Adrenalin, mehr Dynamik und mehr Speed geht nicht. Kein Zweifel, diese Maschine kommt einem Werks-Superbike so nahe wie kein anderes Serienmotorrad. Für ihre Fahrer bringt das aber auch Verpflichtungen mit sich. Man muss für diese Herausforderung mental und körperlich präpariert sein.