Herbst 1983. Die Zeichen stehen auf Sturm, überall wird aufgerüstet. In Washington und Moskau, aber auch in Akashi, Hamamatsu, Iwata und Tokio. Während die Welt mit immer größerem Unbehagen auf die Muskelspiele des Kalten Kriegs zwischen den beiden Supermächten schaut, erfreuen sich die Motorradfahrer mit ungebrochener Begeisterung am Technik-Overkill der japanischen Hubraum-Boliden. PS statt Pershing - mit den Sports-Kanonen der Saison 1984 treffen die großen Vier bei den Big Bike-Fans genau ins Schwarze.

Das ist auch dringend notwendig. Denn das Renommee der japanischen Zweiradhersteller hat gehörig gelitten. Obwohl die Japaner den deutschen Motorradmarkt zu dieser Zeit mit einem Verkaufsanteil von 87 Prozent fest im Griff haben, ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Die Überproduktionen der Vorjahre stehen sich in den Lagern die Reifen platt. Mit Ramschpreisen werden die Bikes in den Markt gedrückt. Das kratzt am Image und drückt gehörig auf die Margen. Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha reagieren zum Modelljahr 1984 mit dras-tisch reduzierten Modellprogrammen. Und einer beispiellosen Technikoffensive bei den prestigeträchtigen und renditestarken Oberklasse-Boliden. Jeder japanische Hersteller schickt eine Neuentwicklung ins Rennen ums beste Big Bike.

Modetrend 16-Zoll-Räder

Bei allen rotiert dabei ein 16-Zoll-Rad zwischen den Gabelholmen. Die sind 1983 schwer angesagt, versprechen sie doch ein agileres Handling durch reduzierte Kreiselkräfte bei gleichzeitig besserer Verzögerung wegen der breiteren Reifenaufstandsfläche der 120er-Pneus. Einigkeit besteht ebenso bei der Hinterradfederung, hier wie dort soll ein Zentralfederbein Komfort und Straßenlage verbessern. Ansonsten jedoch unterscheidet sich das sportliche Quartett erheblich: So setzt Weltmarktführer Honda mit der VF 1000 F auch in der Einliter-Klasse auf den V-Vierzylinder, der bereits im Jahr zuvor in der 750er für Furore sorgte. Mit Wasserkühlung, hydraulisch betätigter Anti-Hopping-Kupplung und dem eigenständigen, sonoren Sound, der sie zumindest akustisch deutlich von den Reihenvierzylindern der Konkurrenten abhebt.

Evolution statt Revolution heißt es dagegen bei Suzuki. Im neuen Fahrwerk der GSX 1100 EF arbeitet weiterhin der luftgekühlte Reihenvierzylinder, der bereits 1980 seine Premiere feierte. Mit mehr Hubraum und umfangreichen Detailänderungen kommt der kernig laufende, noch immer wälzgelagerte Vierzylinder jedoch fast schon einer Neukonstruktion gleich. Der 1135er schiebt nun noch bulliger an, was vor allem schaltfaulen Tourenfahrern entgegenkommt, die überdies den effektiven Windschutz der voluminösen Vollverkleidung schätzen. Im Vergleich zur Suzuki wirkt die andere 1100er, Yamahas komplett neue FJ, fast schon zierlich. Bei der vom Hersteller als neuer Maßstab bei den Supersportlern gepriesenen FJ 1100 zeichnen dafür neben dem 16-Zoll-Hinterrad auch der kurze Radstand, die niedrige Sitzhöhe und der kompakte, luftgekühlte Vierzylinder mit seiner huckepack positionierten Lichtmaschine verantwortlich.

Das kompromissloseste Konzept des 1984er-Jahrgangs stellt jedoch Kawasaki mit der GPZ 900 R auf die Räder. Hier durften die Ingenieure auf einem weißen Blatt Papier beginnen. Das Ergebnis: Ein reinrassiger Sportler, dessen explosive Fahrleistungen ebenso beeindrucken wie das neue Rahmenkonzept, welches den erstaunlich schmal bauenden, wassergekühlten Vierzylinder als tragendes Teil integriert. Sehr eigenständig gerät zudem das markante Design der schlanken 900er, weshalb nicht nur Kawasaki, sondern auch viele Szenekenner die GPZ bereits bei der Vorstellung als Meilenstein der Motorradgeschichte feiern. Was nichts daran ändert, dass sich die supersportliche Kawasaki im ersten Big Bike-Vergleich der Yamaha mit ihren besseren AllroundEigenschaften geschlagen geben muss. Dahinter: Suzuki und Honda, die aufgrund von Fahrwerkschwächen eine bessere Platzierung verfehlen.

GPZ mit Klassiker-Potenzial

Heute zählen bei Youngtimer-Fans allerdings nicht mehr die Punkte von einst, sondern vielmehr Charakter, Zuverlässigkeit oder Originalität. Eigenschaften also, die maßgeblich das Klassiker-Potenzial eines 80er-Jahre-Bikes ausmachen. So gesehen, hat selbst die einst ein wenig barock wirkende Suzuki GSX 1100 EF mit ihrem enorm kräftigen Motor und der souveränen Ausstrahlung ihre Reize. Nicht ganz so leicht macht es einem die Honda, die wegen anfänglicher Motorprobleme bis heute einen zweifelhaften Ruf genießt. Genau umgekehrt verhält es sich bei der Yamaha. Allerdings profitieren von der Unverwüstlichkeit der FJ-Modelle bislang in erster Linie preisbewusste Big Bike-Piloten, weniger jedoch der Status des Klassikers. Jener zeichnet sich am ehesten bei der Kawasaki ab. Gepflegte und unverbastelte GPZ 900 R im Originalzustand werden seltener, hier ist die Talsohle bei den Preisen bereits durchschritten.

Yamaha FJ 1100 (1984-1985)

Preis 1984: 12748 Mark

Fahren

Aufsitzen und sich wohlfühlen, dieses Gefühl vermittelt die FJ noch heute. Fahrer bis etwa 1,85 Meter werden perfekt integriert, Kleinere freuen sich zudem über die Sitzhöhe von nur 78 Zentimetern. Beim Schieben noch ein schwerer Brocken, scheint die 1100er etliche Pfunde einfach abzuwerfen, sobald sie rollt. Willig reagiert sie in flotten Wechselkurven auf jeden Zug am Lenker, braucht in langsamen Kehren aber eine entschlossene Hand. Wie so viele Bikes mit 16-Zoll-Vorderrad zeigt auch die FJ ein Eigenlenkverhalten, will die Radien enger nehmen als gewünscht - Gewohnheitssache. Das gilt ebenso für den Motor, allerdings ausschließlich im positiven Sinne. Wer am nachdrücklichen, gut beherrschbaren Schub des 1100ers, vielleicht sogar in der ungedrosselten Variante, Gefallen gefunden hat, will darauf nicht mehr verzichten. Fürs flotte Kurvenswingen wünscht man sich heutzutage jedoch etwas mehr Schräglagenfreiheit, bissigere Bremsen und satter dämpfende Federelemente aus dem Zubehörregal.

Technik

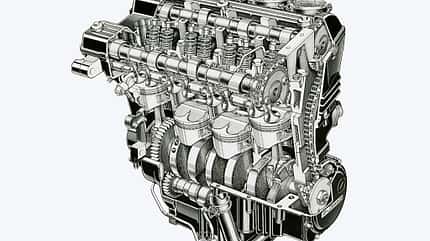

Die Geschichte des FJ-Motors erinnert irgendwie an ein wertvolles Familienschmuckstück, das von einer Entwicklergeneration an die nachfolgende zur Hege und Pflege weitergereicht wurde. Fast drei Jahrzehnte sind seit dem Debüt der FJ 1100 vergangen. Und noch immer stellt Yamahas Vierzylinder-Ikone seine Kühlrippen trotzig in den Wind. Es ist vor allem diesem Motoren-Methusalem zu verdanken, dass sich die XJR 1300 so schön von ihren glatten, mit allen Wassern gewaschenen Naked Bike-Konkurrenten abhebt. Damals, Ende 1983, musste sich der neu entwickelte Vierventiler noch als Supersportler beweisen. Was ihm selbst gegen die flüssigkeitsgekühlten Neulinge von Honda und Kawasaki bemerkenswert gut gelang. Dabei war Yamahas erster Big Bike-Vierventiler konventionell aufgebaut: gleitgelagerte Kurbelwelle, zwei obenliegende Nockenwellen mit mittigem Kettenantrieb, die die 16 Ventile über Tassenstößel betätigen, eine huckepack hinter den Zylindern positionierte Lichtmaschine, hydraulisch betätigte Kupplung - der übliche Japan-Standard jener Tage. Kawasaki und Honda hatten konstruktiv wesentlich tiefer in die Trickkiste gegriffen. Aber auch nicht mehr Druck zu bieten. Vor allem in der ungedrosselten, 125 PS starken Auslandsvariante parierte die FJ 1100 souverän die Attacken der Konkurrenz. Für mehr Aufmerksamkeit sorgte das ungewohnte Rahmenlayout, von Yamaha „Lateral Frame“ getauft. Es umspannt den Motor seitlich mit direkter Verbindung von Steuerkopf- und Schwingenlagerung und stützt den Steuerkopf aufwendig ab. Vorteile: Bessere Verwindungssteifigkeit und prima zugänglicher Motor. Die Grundvoraussetzung für ein kompaktes Big Bike, was die 16-Zoll-Räder noch unterstreichen.

Checkpunkte

Die FJ-Modelle - und damit sind auch die 1200er gemeint - zählen zu den zuverlässigsten Big Bikes. Kommt es dennoch mal zu einem gravierenderen Schaden, ist dieser meist auf eine hohe Laufleistung und dem damit einhergehenden Verschleiß zurückzuführen, selten jedoch auf konstruktive Schwächen. Die wenigen, welche die FJ plagen, sind eher harmlos. Aber dennoch ärgerlich. So etwa Vibrationsschäden an Verkleidung (Risse) und Auspuff (klappernde Prallbleche, bei der 1100er auch Krümmer) oder die nicht besonders standfeste Kupplung, die häufig rutscht. Außerdem nimmt sich eine stramm gefahrene FJ bei höheren Laufleistungen gerne einen Extraschluck Öl. Gemessen an den Problemen vieler Konkurrenten sind das jedoch Peanuts. Kaufinteressenten können sich bei der Besichtigung einer FJ also vorrangig auf die Kontrolle verschlissenen Teilen konzentrieren.

Markt

Eine FJ ist eine sichere Bank. Nicht nur für Käufer, sondern auch für den Verkäufer. Denn gepflegte Exemplare finden immer einen neuen Besitzer, wenn sich die Preisforderung im üblichen Rahmen bewegt. Der beginnt bei rund 1000 Euro für gut erhaltene Langstreckenmaschinen mit Laufleistungen um 80000 Kilometer und reicht bis zu 3000 Euro für die gefragteste 1200er des Typs 3CW mit weniger als 30 000 Kilometern auf dem Tacho. FJ-Fans mit Weitblick haben auch die 1100er im Fokus. Das nur 3276-mal verkaufte Urmodell hat alle Anlagen zum künftigen Klassiker.

Spezialisten

Da der luftgekühlte Vierzylinder der FJ 1100 bis heute als Antrieb der XJR 1300 überlebt hat, kennt ihn eigentlich jeder Yamaha-Händler in- und auswendig.

Clubs und Foren

Die FJ hat eine große Fangemeinde, die sich in zahlreichen Internet-Foren und IGs austauschen. Hier nur eine kleine Auswahl: www.carookee.de, www.das-fj-forum.de, www.effjott-ig.de, www.fj1100.com, www.fjowners.com

Charakter

Ein Supersportler sollte sie sein, die FJ 1100. So jedenfalls wollte Yamaha den im Vergleich kompakt bauenden Hubraumboliden verstanden wissen, der vorn wie hinten auf 16-Zöllern rollte. Besonders stolz war der Hersteller dabei auf den „Lateral Frame“, einer Rahmenkonstruktion, wie man sie aus dem Rennsport und den frühen Bimota-Modellen kannte. Doch die Kunden ließen sich nicht täuschen. Und gingen mit der FJ lieber auf Reisen statt auf die Rennstrecke. Das kommt davon, wenn man ein kraftvoll durchziehendes Motorrad mit bequemer Sitzposition, angenehmer Federung und einem 24-Liter-Spritfass baut, das außerdem noch sehr zuverlässig fährt

Daten (Typ 47E)

Motor:

Luftgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, über Tassenstößel betätigt, Hubraum 1097 cm³, Leistung 74 kW (100 PS) bei 9000/min, max. Drehmoment 87 Nm (8,9 mkp) bei 7500/min

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-ÖlbadKupplung, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifen-Vierkantrohrrahmen aus Stahl, Telegabel, Ø 41 mm, Zweiarmschwinge aus Aluprofilen, Zentralfederbein, Alu-Gussräder, Reifen 120/80 V 16 vorn, 150/80 V 16 hinten, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 282 mm, Zweikolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten

Maße und Gewicht:

Radstand 1490 mm, Gewicht vollgetankt 261 kg

Fahrleistungen:

0-100 km/h 3,6 sek, Höchstgeschwindigkeit 220 km/h

Historie

- 1986: Vier Millimeter mehr Bohrung machen aus der 1100er die FJ 1200 (Typ 1XJ). Im Ausland stehen 130 PS parat, hierzulande bleibt es bei 100 PS. Neu: die leicht gewachsene Verkleidung mit integrierten Blinkern und eine Digitaluhr im Cockpit. Preis: 13 888 Mark.

- 1988: Zweite Evolutionsstufe. Die FJ 1200 (Typ 3CW) jetzt ohne Anti-Dive, dafür mit mehr Windschutz, 17-Zoll-Vorderrad, schwimmend gelagerten Bremsscheiben, Vierkolben-Bremszangen, neuer Sitzbank, Digitalzündung und elektrischer Benzinpumpe (14 710 Mark).

- 1991: Letztes Update der FJ 1200 (Typ 3YA), erkennbar an der neu gestylten Verkleidung. Auch mit ABS lieferbar. Motor nicht mehr mittragend in Silentblöcken gelagert, daher größere Rahmenquerschnitte nötig. Schwinge jetzt aus Stahl statt aus Alu (ab 15 950 Mark).

Suzuki GSX 1100 EF (1984-1987)

Preis 1984: 12899 Mark

Charakter

Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - es sei denn, durch noch mehr Hubraum. Mit diesem klassischen Konzept versuchte Suzuki, den erstarkten und antriebsseitig wesentlich moderneren Konkurrenten Paroli zu bieten. Was der GSX 1100 EF mit ihrem enorm durchzugsstarken Vierzylinder spielend gelang. Obwohl das neue Chassis mit 16-Zoll-Vorderrad und Zentralfederbein auf Sportler machte, war die große Suzi doch eher ein Fall für gemütlichere Tourenfahrer. Dafür sprachen nicht nur die üppige Vollverkleidung, sondern auch das bei hohen Geschwindigkeiten nicht immer stabile Fahrverhalten.

Fahren

Im Zentrum des Geschehens und Fühlens steht bei der GSX 1100 EF ganz klar der Motor. Wie locker und lässig dieser ungemein bullige Vierzylinder seine Kräfte freisetzt, macht noch immer an, selbst im Vergleich zu aktuellen Big Bikes. Bereits ab Standgas marschiert der 1135er-Vierzylinder druckvoll los. Bei rund 5000 Touren packt das mechanisch laute und kernig vibrierende Raubein dann die ganz große Drehmomentkeule aus, reißt die schwere Fuhre in gerade mal acht Sekunden von Tempo 60 auf 140 km/h - im fünften Gang, wohlgemerkt. Hach, es könnte so schön sein, die Leistung nur mit einem kleinen Dreh des Handgelenks immer und immer wieder auszukosten. Wenn nur das Fahrwerk eine ähnliche Souveränität an den Tag legen würde. Tut es aber nicht. Jedenfalls bei forciertem Tempo. Schon mit neuwertigen Reifen neigt die GSX 1100 EF bei Geschwindigkeiten über 180 km/h zum Pendeln, reagiert überdies empfindlich auf Längsrillen. Eine Sensibilität, die sich bei abgefahrenen Reifen unangenehm verstärkt. Also Gas raus. Gewundene Landstraßen machen mehr Spaß. Trotz des langen Radstands geht die dicke Suzi ganz manierlich um die Ecken. Gewöhnungsbedürftig ist allerdings die Flatterhaftigkeit des vorderen 16-Zöllers zwischen 50 und 90 km/h sowie die spürbare Kopflastigkeit. Spätestens auf Buckelpisten erfahren dann auch gemütliche Biker, dass beim Fahrwerk der GSX Handlungsbedarf besteht. Sowohl die aufwendige Gabel als auch das überdämpfte Federbein teilen mehr aus, als sie einstecken. Diese Malaisen lassen sich mit hochwertigeren Federelementen jedoch vergleichsweise einfach abstellen. Dass das Chassis nicht so ganz schlecht sein kann, beweist es ja immer wieder in den Händen beherzter Piloten bei den populären Klassik-Rennserien.

Technik

Keine Wasserkühlung, keine hydraulisch betätigte Kupplung, keine gleitgelagerte Kurbelwelle - auch als 1135er blieb sich der seit 1980 gebaute, noch immer wälzgelagerte GSX-Vierzylinder treu. Doch mit dem Plus an Hubraum und vielen Detailmodifikationen hielt der Vierventiler den Anschluss an die modernere Big Bike-Konkurrenz. Suzuki beließ es nämlich nicht beim simplen Aufbohren (74 statt 72 Millimeter Bohrung), sondern vergrößerte die Einlassventile um zwei auf 34,5 Millimeter, erweiterte die Ansaugkanäle (28 statt 27 Millimeter), erhöhte die Verdichtung (von 9,5 auf 9,7) und erleichterte dem Motor mit 36er-Vergasern (zuvor 34er) sowie einem größeren Luftfilter das Atmen. Resultat: 115 PS, die in Deutschland über zahmere Steuerzeiten und einen angepassten Auspuff auf die üblichen 100 PS gedrosselt wurden. Für mehr Standfestigkeit wurden außerdem Kupplung und Kolbenbolzen verstärkt, außerdem stieg mit dem nun verbauten Ölkühler auch die Füllmenge des Schmiermittels um 300 cm³ . Völlig neu: Der Rahmen mit dem Fullfloater-Zentralfederbein, bestehend aus Rundrohren mit rechteckigen Unterzügen. Passend zum 16-Zoll-Vorderrad wurden gegenüber dem Vorgänger weiterhin Radstand und Lenkkopfwinkel vergrößert. Stolz waren die Entwickler ferner auf die neue Gabel, bei der statt des via Bremse betätigten Anti Dive eine vierfach einstellbare Druckstufendämpfung ein zu starkes Eintauchen verhindern sollte.

Checkpunkte

Suzukis wälzgelagertes Kraftpaket war in seiner letzten Ausbaustufe zum standfesten Dauerläufer gereift. Die bei den Vorgängern häufiger aufgetretenen Kupplungsprobleme oder Haarrisse im Zylinderkopf zwischen den Auslassventilen und dem Kerzenloch sind beim 1135er-Triebwerk dank Ölkühler kein Thema mehr. Dennoch zählt ein hoher Schmiermittelkonsum zu den problematischen Alterserscheinungen dieses Typs. Ursache sind (zu) dünne Ölabstreifringe der Kolben, die rasch verschleißen. Falsches Öl oder eine nicht hundertprozentige Ventilspieleinstellung setzen der Hartchromschicht der Gabelschlepphebel zu. Platzt diese ab, nehmen die Nockenwellen Schaden. Nicht ungewöhnlich sind überdies Probleme mit dem Anlasserfreilauf. Ansonsten steht es jedoch gut um Haltbarkeit und Teileversorgung des Antriebs. Was es von Suzuki nicht mehr gibt, lässt sich oft als Ersatz- oder Tuningteil im Zubehör auftreiben. Apropos Tuning: Bei Classic-Racern gilt der robuste 1135er als beste Basis für Leistungssteigerungen, bis zu 180 PS sollen drin sein.

Markt

Die GSX 1100 EF und ihre beiden Schwestermodelle zählen in Deutschland zu den Raritäten, nur noch rund 200 Stück sind zugelassen. Die geringe Nachfrage sorgt dabei für ein moderates Preisniveau. Echte Liebhaber dieser GSX findet man anscheinend eher bei Klassik-Rennen als auf Tour.

Spezialisten

Old School Superbikes

Ingo Wrubel beschäftigt sich schon lange mit den GSX-Modellen, repariert und tunt sie. Telefon 045 41/85 79 99

www.old-school-superbikes.de

Internet

www.suzuki-classic.de, www.suzukicycles.org

Daten (Typ GV71C)

Motor:

Luftgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, über Gabelschlepphebel betätigt, Hubraum 1135 cm³, Leistung 74 kW (100 PS) bei 8100/min, max. Drehmoment 96 Nm (9,8 mkp) bei 6500/min

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-ÖlbadKupplung, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk: Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr mit quadratischen Unterzügen, Telegabel, Ø 37 mm, Zweiarmschwinge aus Alu-Kastenprofilen, Zentralfederbein, Alu-Gussräder, Reifen 110/90 V 16 vorn, 130/90 V 17 hinten, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 280 mm, Zweikolben-Festsattel, Scheibenbremse hinten

Maße und Gewicht:

Radstand 1540 mm, Gewicht vollgetankt 256 kg

Fahrleistungen:

0-100 km/h 3,7 sek, Höchstgeschwindigkeit 218 km/h

Historie

- 1985: Die unverkleidete GSX 1100 E wiegt 13 Kilogramm weniger, fährt spürbar handlicher und harmonischer als die EF. Der Preis für die nackte E: 10 990 Mark

- 1986: Zwischenlösung: Die GSX 1100 erhält eine Halbschale und nennt sich jetzt ES. Weniger Verkleidung macht sich auch beim Preis bemerkbar, die ES kostet 11 699 Mark

Kawasaki GPZ 900 R (1984-1993)

Preis 1984: 11690 Mark

Charakter

Von Grund auf neu konstruiert, setzte die GPZ 900 R bei der Präsentation Ende 1983 Maßstäbe, ähnlich der hubraumgleichen Z1 eine Dekade zuvor. Kein anderes Big Bike bot damals eine vergleichbare Fahrdynamik wie die konsequent sportlich ausgelegte GPZ. Herausragend in dem stimmigen Gesamtpaket war Kawasakis erster Vierventiler. Ein echter Volltreffer, der mit seiner explosiven Leistungsentfaltung, exzellenten Fahrleistungen und einer bemerkenswerten Kondition begeisterte. Das bestätigte die 900er auch beim MOTORRAD-Dauertest über 100 000 Kilometer: Zylinder aufbohren und ein Satz Übermaßkolben genügten, um die Kawasaki wieder fit zu machen.

Fahren

Wie gut Kawasaki die GPZ 900 R hinbekam, lässt sich sogar nach fast 30 Jahren noch erfahren. Für so einen schweren Brocken lenkt sie nämlich überraschend leicht und zielgenau durch Kurven, selbst das 16-Zoll-Vorderrad und die Bremsen sind dabei keine Spielverderber. Auch die Fahrstabilität geht in Ordnung, wenngleich die sehr straffen Federelemente eine gewisse Leidensfähigkeit erfordern. Abhilfe schaffen aktuelle ZubehörFederelemente. Dazu noch ein Paar zeitgemäße Reifen, und die noch immer beeindruckende Vitalität lässt sich gefahrlos auskosten. Klasse, wie der kultivierte Vierzylinder am Gas hängt, speziell bei höheren Touren. Den Bums von unten vermisst eigentlich nur, wer dem Nachbrennereffekt ab 7500/min nichts abgewinnen kann - oder bei sechs Gängen eher ans Essen als ans Schalten denkt.

Technik

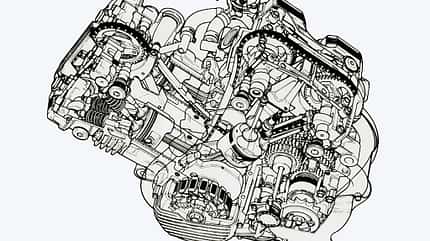

Beim ersten Vierventiler von Kawasaki legten die Entwickler das Hauptaugenmerk auf eine hohe Spitzenleistung, die im Ausland mit 115 PS angegeben wurde (Drosselung auf 100 PS über geänderte Vergaserdeckel). Charakteristische Merkmale des GPZ-Motors waren die aufwendige Flüssigkeitskühlung mit drei Temperaturfühlern, die Ventilsteuerung über Gabelschlepphebel und die hier erstmals seitlich laufende Steuerkette, die heute zum Standardrepertoire aller Powerbikes zählt. Letztere sparte nicht nur ein Kurbelwellenlager ein, sondern machte die gleitgelagerte Welle kürzer und steifer. Für eine zusätzliche Verringerung der Baubreite wanderte die kettengetriebene Lichtmaschine huckepack hinter die Zylinder. Wasser- und Ölpumpe saßen auf einer eigenen Welle, angetrieben von der Getriebeeingangswelle. Der als tragendes Teil direkt mit dem Rückgratrahmen verschraubte Motor bekam eine zahnradgetriebene Ausgleichswelle spendiert, die unterhalb der Kurbelwelle mit doppelter Drehzahl rotierte. Clever gemacht war auch das dreiteilige Chassis, bestehend aus Stahlrohrrückgrat, Aluheck und den seitlichen Aluplatten mit den Fußrasten, die gleichzeitig als Schwingenbasis dienten.

Checkpunkte

Mindestens genauso beeindruckend wie die hohe Leistungsausbeute ist die Kondition des GPZ-Motors. Regelmäßige Pflege und behutsames Warmfahren dankt der Vierventiler mit Laufleistungen über 100 000 Kilometer. Weshalb wir grundsätzlich zu einem Exemplar mit nachvollziehbarer Vorgeschichte raten. Am besten ab Baujahr 1987. Davor gab es Probleme mit Steuerkettenspanner und -führung, zu weichen Ventilen samt Sitzen und verdrehten Vergasermembranen. Es gab auch Materialausbrüche an den Nockenwellen (Pitting) als Folge hoher Drehzahlen bei kaltem Motor, die ab 1986 vergrößerten Ölzufuhrleitungen zu den Nockenwellen sind leider keine wirksame Maßnahme gegen solche Misshandlungen. Bei Zweifeln: Finger weg. Oder zumindest einen Blick unter den Ventildeckel werfen. Nicht unbekannt sind weiterhin überlaufende Vergaser. Ursache: verschlissene Schwimmernadelventile. Als Folge kann es zur Ölverdünnung durch Benzin kommen, was der Lebensdauer des Triebwerks nicht gerade zuträglich ist. Wenig Probleme macht das Fahrwerk. Rubbelnde Bremsscheiben erkennt man bei der Probefahrt, abgerissene Motorhaltebolzen nach Abnahme der seitlichen Aluplatten. Obligatorisch ist außerdem die Kontrolle der Lager und Umlenkhebel des Zentralfederbeins.

Markt

Trotz des großen Bestandes - Kawasaki verkaufte von der GPZ 900 R knapp 12000 Stück - ist es mittlerweile nicht mehr so einfach, ein sturzfreies Topexemplar mit nachvollziehbaren Laufleistungen bis 30 000 Kilometer zu ergattern. Wer sich heute eine 900er in die Garage stellen will, sollte sich jedoch auf solche Perlen konzentrieren, selbst wenn die Preisforderungen dafür bei rund 2500 Euro beginnen. Bei Offerten über 3500 Euro wird die Luft für GPZ-Anbieter allerdings dünn.

Spezialisten

Hänsle Motorradsport Telefon 078 22/4 45 80, www.haensle.de

Internet

www.r900.de - DIE deutsche Seite für die GPZ, professionell gestaltet und sehr informativ, dazu viele Links. www.luehdorf.de - Frank Lühdorf bietet viele interessante Infos zur Technik.

Daten (Typ ZX900A1)

Motor:

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, über Gabelschlepphebel betätigt, Hubraum 901 cm³, Leistung 74 kW (100 PS) bei 9500/min, max. Drehmoment 85 Nm (8,7 kpm) bei 8500/min

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-ÖlbadKupplung, Sechsganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk: Rückgratrahmen aus Stahlrohr mit geschraubtem Aluheck, Telegabel, Ø 38 mm, Zweiarmschwinge aus Aluprofilen, Zentralfederbein, Alu-Gussräder, Reifen 120/80 V 16 vorn, 130/80 V 18 hinten, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 280 mm, Einkolben-Schwimmsättel, Scheibenbremse hinten

Maße und Gewicht:

Radstand 1495 mm, Gewicht vollgetankt 257 kg

Fahrleistungen:

0-100 km/h 3,6 sek, Höchstgeschwindigkeit 241 km/h

Historie

- 1984: Erstes Modelljahr der GPZ 900 R. Luftunterstützte Gabel mit Anti-Dive-System, außerdem 16-Zoll-Vorderrad und Einkolben-Schwimmsattelbremsen

- 1986: Als neues sportliches Topmodell soll die im Ausland 125 PS leistende GPZ 1000 RX die 900er beerben. Klappt aber nicht: zu schwer, dazu Fahrwerkschwächen (15 160 Mark)

- 1990: Tiefgreifendere Überarbeitung. Neu: Gabel (Ø 41 mm), 17-Zoll-Rad vorn, breitere Felge hinten, Vierkolben-Bremszangen vorn (14 140 Mark)

Honda VF 1000 F (1984-1987)

Preis 1984: 12918 Mark

Charakter

Als neuen Richtwert der Technologie pries Honda die VF 1000 F im Premierenjahr. Dementsprechend scheute der Weltmarktführer keinen Aufwand, um die Biker zum Umstieg vom Reihenvierzylinder auf den V4 zu bewegen. In mehrseitigen Anzeigenkampagnen wurden die Vorzüge der neuen Technik hervorgehoben. Tatsächlich beeindruckte der sonor und ganz eigenständig klingende V-Vierzylinder mit einer homogenen, überaus kraftvollen Leistungsabgabe, die prima zum Konzept der VF 1000 F passte. Als sportlicher Allrounder sollte sie Reisen und Rasen unter einen Hut bringen, wurde diesem Anspruch aber wegen der anfänglichen Fahrwerkschwächen nicht gerecht.

Fahren

So ein V4 hat schon was. Bei der VF 1000 F ist es jedenfalls der Motor, der das Fahrerlebnis entscheidend prägt. Ein charakterstarker Bulle mit geschliffenen Manieren, der vom kräftigen Schub im Drehzahlkeller über den markanten Sound bis zum enormen Temperament bei hohen Touren alle Spielarten eines begeisternden Triebwerks beherrscht. Mit seiner gleichmäßigen Leistungsentfaltung und dem breiten nutzbaren Drehzahlband lässt es sich sowohl schaltfaul Bummeln als auch herzhaft Angasen. Dabei kommt das labile Fahrwerk des 1984er-Modells jedoch rasch an seine Grenzen. In schnellen Kurven pendelt die Honda, bei gemäßigtem Tempo wirkt sie nervös und kippelig. Was vor allem am kleinen 16-Zoll-Vorderrad liegt, dem auch die Neigung zum Lenkerflattern und das unangenehme Aufstellen beim Bremsen in Schräglage anzukreiden sind. Auch die Federelemente mahnen zur Mäßigung, mangels ausreichender Dämpfung schaukelt vor allem das Heck. Zum Glück hält die Zubehörindustrie für die Honda VF 1000 F probate Beruhigungsmittel bereit.

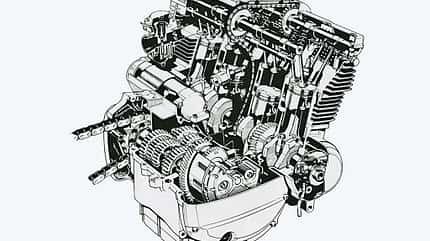

Technik

Klotzen, nicht Kleckern hieß das Motto, mit dem Honda die bis dato auf die Reihenvierzylinder eingeschworene Kundschaft vom V-Motorenprinzip überzeugen wollte. Als Vorteile der deutlich aufwendigeren Bauweise führte Honda die kompakteren Abmessungen, den optimalen Massenausgleich, eine günstigere Schwerpunktlage und die kurze, steife Kurbelwelle an, die in Kombination mit dem kurzen Hub hohe Drehzahlen besser verkraften sollte. Obwohl der Einliter-Motor dem der VF 750 F stark ähnelte, besaß die im Ausland 116 PS leistende VF 1000 F einen neuen V4, der in nahezu allen Bauteilen üppiger dimensioniert wurde (Drosselung auf 100 PS über längere Gasschieber). Statt Zahnradkaskaden wie bei der VF 1000 R, der zeitgleich angebotenen, limitierten Rennreplika mit 130 PS, musste sich die zivile F mit zwei Zahnketten zum Antrieb der Nockenwellen begnügen. Die mit dem Gehäuse verschraubten nassen Laufbuchsen - sie wurden direkt vom Kühlwasser umspült - besaß aber auch die F. Darin legten die 77 Millimeter messenden Kolben des extremen Kurzhubers einen Weg von 53,6 Millimetern zurück, der Hubraum betrug 998 cm³. Gabelschlepphebel mit Einstellschrauben erleichterten das Justieren des Ventilspiels, und wie bei der 750er kam bei der 1000er eine Anti-Hopping-Kupplung zum Einsatz. Beim Chassis vertrauten die Techniker einem Vierkant-Stahlrohrrahmen, der den Motor seitlich umfasste. Die Radführungen übernahmen vorn eine luftunterstützte 41er-Gabel mit Antidive, hinten eine Aluschwinge, die via Umlenkhebel mit dem Zentralfederbein verbunden war. Und dem von Honda initiierten Modetrend zum 16-Zoll-Vorderrad musste natürlich auch die VF 1000 F folgen.

Checkpunkte

Zahlreiche Nockenwellenschäden, Überhitzungsprobleme, Vergaserschluckauf und ein kippeliges, nervöses Fahrwerk plagten die VF 1000 F des ersten Modelljahrs. Kaufinteressenten sollten daher die Auswahl auf Exemplare beschränken, die nachweislich in den Genuss der damaligen Umrüstungen kamen. So tauschte Honda bei erkennbaren Materialausbrüchen die Nockenwellen gegen standfestere Exemplare aus, ersetzte Wasserpumpen und bot Umrüstsätze für die Vergaser an. Solche überarbeiteten Motoren können bei guter Pflege sechsstellige Laufleistungen schaffen, denn abgesehen von den angesprochenen Malaisen erwies sich der V4 durchaus als robust. Wer auf Nummer Sicher gehen will, wählt dennoch eines der sehr umfangreich überarbeiteten, stabil fahrenden VF-Modelle ab 1985.

Markt

Der schlechte Ruf haftet an der VF 1000 F wie Kaugummi an den Schuhsohlen. Konsequenz: Preise auf absolutem Dumping-Niveau. Selbst die gründlich verbesserten Typen ab 1985 gehen im Topzustand nur, wenn die 2000-Euro-Schallmauer unterboten wird. Andererseits ist das Angebot eher spärlich, das verhaltene Interesse in der Vergangenheit ließ wohl viele VF 1000 F als Teileträger enden.

Spezialisten

Maniac Motors - Alex Nolte bietet viele Tipps, Teile und Umbauten für die SC15 unter www.maniacmotors.de.

Clubs und Foren

Während für die R-Modelle auch eine deutsche Website existiert (www.vf1000r.de), gibt es gute F-Infos nur in Englisch unter www.vf1000.com.

Daten (Typ SC 15)

Motor:

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-V-Motor, quer eingebaut, je zwei obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, über Gabelschlepphebel betätigt, Hubraum 998 cm³, Leistung 74 kW (100 PS) bei 9500/min, max. Drehmoment 83 Nm (8,4 mkp) bei 7500/min

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Vierkantprofilen, Telegabel, Ø 41 mm, Zweiarmschwinge aus Kastenprofilen, Zentralfederbein, Comstar-Verbundräder, Reifen 120/80 V 16 vorn, 140/80 V 17 hinten, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 276 mm, Doppelkolben-Schwimmsättel, Scheibenbremse hinten

Maße und Gewicht:

Radstand 1505 mm, Gewicht vollgetankt 261 kg

Fahrleistungen:

0-100 km/h 3,6 sek, Höchstgeschwindigkeit 239 km/h

Historie

- 1985: Nach Kritik am Fahrverhalten und Motorproblemen erhielt die VF 1000 F im zweiten Modelljahr ein 18-Zoll-Vorderrad und zahlreiche Modifikationen an Motor und Peripherie. Außerdem neu: längere Schwinge, verstärkter Rahmen mit geänderter Geometrie (13242 Mark)

- 1985: Dem überarbeiteten F-Modell stellte Honda die vollverschalte VF 1000 F II zur Seite. Der 277 Kilogramm schwere Reisedampfer erhielt alle Modellpflegemaßnahmen des Halbschalenmodells, darüber hinaus neu gestaltete Instrumente. Beide Modelle profitierten spürbar von den Verbesserungen im Detail (13998 Mark)