Ansaugtrakt und Saugrohre (Teil 1)

Wer es eilig hat - und artgerecht ausgeführte Sportmotorräder haben es naturgemäß immer eilig - zieht alle Register. Durch eine möglichst optimale Luftzufuhr in den Brennraum zum Beispiel. Denn ein Verbrennungsmotor, nehmen wir als Beispiel einen strammen 1000er- Vierzylinder mit knapp 200 PS Literleistung, ist ein echter Gierschlund. Sind die Drosselklappen bei Nenndrehzahl von 13000/min (hier steht die höchste Leistung an) voll geöffnet, schluckt der Motor pro Sekunde 108 Liter Luft aus der Atmosphäre. Damit der Luftstrom mit einem möglichst geringen Widerstand in den Brennraum gelangt, helfen allerlei aerodynamische Tricks. Zum Beispiel der mit dem Staudruck. Dabei nutzen die Ingenieure den Fahrtwind bei hohem Tempo, um diesen möglichst ungebremst in den Motor zu befördern.

Der höchste Luftdruck entsteht am Motorrad dort, wo der Luftstrom frontal auf einen Körper prallt und sich staut - deshalb die Wortschöpfung vom Staudruck. An einem Motorrad ist dies die Verkleidungsschnauze. Genau aus diesem Grund sitzt bei den meisten Sport- und Rennmaschinen der Lufteinlass zum Motor genau an der vordersten Stelle. Dort ist der Luftdruck am höchsten, während an den Rundungen der Frontverkleidung und der Scheibe der Winddruck deutlich ab-, die Reibung des Luftstromes aber zunimmt. Für einen möglichst effizienten Staudruck im Luftfilterkasten - neudeutsch: Airbox - ist daher die direkte Anströmung im rechten Winkel die beste Lösung. Ob der Schlund einteilig gestaltet ist oder sich auf zwei Öffnungen verteilt (Honda RCV-MotoGP) ist unwichtig. Wichtig ist die exponierte Lage am vordersten Teil der Verkleidung. Zwar stört er dort die Aerodynamik der Verkleidung, doch unterm Strich überlagert der Zuwachs an Leistung bei hohem Tempo den etwas schlechteren Luftwiderstandsbeiwert (cw-Wert) wegen der an der Öffnung auftretenden Turbulenzen.

MotoGP-Bikes machen es vor

Deshalb sind die in den Anfangszeiten der Staudruck-Technik zu Beginn der 1990er-Jahre entwickelten Alternativen (Luftkanal zwischen Lenkkopf und Kühler bei der Honda CBR 900) oder die seitlichen Öffnungen (Kawasaki ZX-R 750 und Suzuki GSX-R 750 SRAD) komplett verschwunden. Selbst die mittigen, aber schräg angelegten und eher dem Design als der Funktion geschuldeten Staudruckkanäle der Kawasaki ZX-10 R oder BMW S 1000 RR arbeiten nicht so effizient wie die klaren Lösungen der MotoGP-Bikes.

Allerdings stellen sich dem Luftstrom bis zum Eintritt in den Zylinder noch jede Menge Hindernisse in den Weg. Mehr oder weniger gekrümmte Luftschächte, Kanten und Ecken in der Luftfilterkammer und nicht zuletzt der Luftfilter selbst bremsen den heranbrausenden Orkan. Von dem nur wenige Quadratzentimeter kleinen Ringspalt zwischen Ventilsitz und Ventilteller ganz zu schweigen. Trotzdem hat sich der Trick mit dem Staudruck bei allen Sportmaschinen durchgesetzt.

Natürlich werden die Luftschächte bei reinrassigen Rennmaschinen wesentlich geradliniger und aerodynamisch ausgefeilt konstruiert, um den Ladeeffekt zu erhöhen. Auch die im MotoGP verwendeten Luftfilter arbeiten mit einem deutlich geringeren Durchflusswiderstand als die für den staubigen Alltag ausgelegten Bauteile in Straßenmaschinen.

Turbolader und Kompressor leisten immer mehr

Obwohl der Fahrtwind mit der jeweiligen Fahrgeschwindigkeit in die Airbox gelenkt wird, ist der Effekt nicht annähernd so hoch wie bei einer mechanischen Aufladung mittels Turbolader oder Kompressor. Das liegt einfach daran, dass das Staudrucksystem nicht geschlossen ist und der Fahrtwind am Luftkanal ausweichen kann, sobald sich dort ein zu hoher Gegendruck aufbaut.

Bei einer mechanischen Aufladung hingegen wird die Ladeluft von der Turbine ab in einem abgedichteten Leitungssystem - bei Dragster-Motoren mit bis zu vier bar - regelrecht in den Brennraum gepresst.

Ein optimal ausgelegtes Ramair-System bringt es rein rechnerisch und unter besten Bedingungen auf zirka 18 Millibar bei 200 kmh, bei 300 km/h auf rund 40 Millibar. Soweit die Theorie. Nach den echten Messwerten einer Werks-MotoGP-Maschine erreicht ein gutes Staudrucksystem bei rund 300 km/h eine Erhöhung des „Ladedrucks“ von lediglich 25 Millibar (das entspricht 0,025 bar). Als Faustformel gilt: Pro zehn Millibar erhöht sich die Motorleistung um rund ein Prozent. Im Fall der 1000er-MotoGP-Maschinen mit rund 260 PS wären das 6,5 PS. Nicht die Welt, aber wenn’s um das letzte Zehntel geht, zählt jedes PS.

Ansaugtrakt und Saugrohre (Teil 2)

Ein weiteres Argument für diese Frischluftzufuhr ist die mehr oder weniger kühle Ansaugluft. Denn kühle Luft dehnt sich weniger aus, womit die Sauerstoffmenge pro Liter kühler Luft höher ist als bei einem Liter erhitzter Luft. Der Sauerstoffanteil gemessen am Gesamtvolumen der Luft ändert sich jedoch nicht. Bei kühler wie bei heißer Luft beträgt dieser rund 21 Prozent.

Allerdings durchstreift die kühle Ansaugluft auf ihrem Weg in den Zylinder einige von der Motorabwärme aufgeheizte Zonen. Die meist über dem Zylinderkopf platzierte Airbox und die Drosselklappenkörper mitsamt den Trichtern liegen im Abluftstrom des Wasserkühlers und der rot glühenden Auspuffkrümmer und werden enorm aufgeheizt. Als Folge erwärmt sich auch die anfangs kühle Ansaugluft mit den oben beschriebenen Folgen. Clevere Tuner und Konstrukteure versuchen deshalb, diese Bauteile durch einen mit Frischluft durchströmten Luftspalt und einer Hitzedämmmatte so gut es geht zu isolieren.

Um den tatsächlichen atmosphärischen Umgebungsluftdruck und den Luftdruck im Ansaugtrakt abzugleichen, werden an modernen Einspritzanlagen zwei Sensoren verwendet, die durch ein Thermometer für die Ansaugluft ergänzt, diese Daten an den Rechner für die optimale Einspritzmenge weiterleiten.

Ein ganz entscheidender Faktor für maximale Höchstleistung ist der Füllungsgrad der Zylinder. Aus dieser Größe leitet sich neben anderen Parametern auch ab, wie viel Luft der Motor bei Nenndrehzahl unter Volllast ansaugen muss. Bedingt durch die Drosselwirkung des Luftwiderstands auf dem Weg bis zur Airbox und dem folgenden, eingeschnürten Ansaugkanal im Ventilbereich, schafft es der Viertakt-Saugmotor nur in einem sehr begrenzten Drehzahlbereich, annähernd den zur Verfügung stehenden Einzelhubraum der Zylinder komplett mit zündfähigem Benzin/Luftgemisch zu füllen. Im Fall unseres 1000er-Vierzylindermotors mit je 250 cm³ Einzelhubraum werden die Zylinder beim besten Füllungsgrad, oder auch Liefergrad genannt, jeweils mit etwa 250 cm³ Frischgas, also 100 Prozent, befüllt.

Ein entscheidender Faktor bei der optimalen Zylinderfüllung mit kraftspendendem Benzin/Luftgemisch ist die geometrische Auslegung der Airbox mitsamt Lufttrichter und Saugrohren. Das notwendige Airboxvolumen ist hauptsächlich von der Zylinderzahl und den Zündwinkeln abhängig. Großvolumige Twins oder gar Einzylinder benötigen für eine gute Füllung im Verhältnis zum Hubvolumen dramatisch größere Luftfilterkästen als gleichförmig einströmende Mehrzylindermotoren.

Unser 1000er-Vierzylinder braucht 10 Liter Frischluft aus der Airbox

Als Faustformel gilt: Bei einem symmetrisch alle 180 Kurbelwellengrad zündenden 1000er-Vierzylindermotor sollte die Luftfilterkammer zehnmal so viel Volumen haben wie der Motor, also zehn Liter. Ein Zweizylinder-500er-Motor benötigt das 20-fache, ein 250er-Einzylinder gar das 40-fache des Hubvolumens, also jeweils auch zehn Liter, für eine optimale Leistungsausbeute.

Auch die Geometrie der Saugrohre hat klare Regeln: Lange Saugrohre mit kleinem Durchmesser steigern die Füllung bei niederen und mittleren Drehzahlen, hemmen aber bei hohen Drehzahlen den Luftstrom und verschlechtern damit die Höchstleistung.

Maximale Höchstleistung ist nur mit kurzen Saugrohren in Verbindung mit großen Durchmessern möglich, da diese Konfiguration einen großen Gasdurchsatz bei hohen Drehzahlen zulässt. Mit dem Nachteil, dass der Motor in unteren und mittleren Drehzahlen entsprechend an Leistung und damit Drehmoment einbüßt.

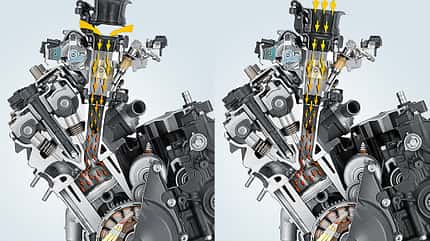

Der Kompromiss: Zwei lange und zwei kürzere Trichter

Warum? Weil die in den Saugrohren pulsierende Gassäule bei niedrigen Drehzahlen eine zu geringe Geschwindigkeit und Massenträgheit aufbaut. Diese Massenträgheit führt dazu, dass das angesaugte Benzin/Luftgemisch (das im Bereich des Einlassventils bis zu 500 km/h erreicht) auch dann noch in den Brennraum strömt, wenn der Unterdruck im Zylinder abnimmt. Das ist dann der Fall, wenn der Kolben den unteren Totpunkt erreicht hat oder sich bereits wieder nach oben bewegt. Man spricht dann von einem gasdynamischen Aufladeeffekt. Leider funktioniert dieses unter anderem von Länge und Durchmesser abhängige Schwingungssystem nur in einem bestimmten Drehzahlbereich optimal. Die logische Folgerung: Die Techniker versuchen mit variablen Saugrohrlängen die gewünschte Resonanz der jeweiligen Drehzahl anzupassen. Bei den Automotoren werden dazu riesige Rohr- und Resonanzkörpersysteme verbaut, die über elektronisch gesteuerte Klappen ein möglichst breites Drehmomentband erzeugen. Allein aus Platzgründen sind solche Tricks bei Motorrädern jedoch kaum möglich.

Die einzige praktikable Alternative sind derzeit die variablen Ansaugtrichterlängen, die meist in zwei Stufen arbeiten. Die verlängerte Version für den unteren Drehzahlbereich, die kurze für hohe Drehzahlen und maximale Power. Die simple Variante unterschiedlich langer Trichter ist die, dass bei einem Vierzylindermotor zwei lange und zwei kürzere Trichter verbaut werden, um dem Motor dadurch einen Kompromiss aus Durchzugskraft und Drehfreudigkeit anzuerziehen. Eine simple und kostengünstige Methode mit jedoch vergleichsweise bescheidenem Effekt.

Die S 1000 RR verkürzt den Ansaugweg bei allen vier Zylindern

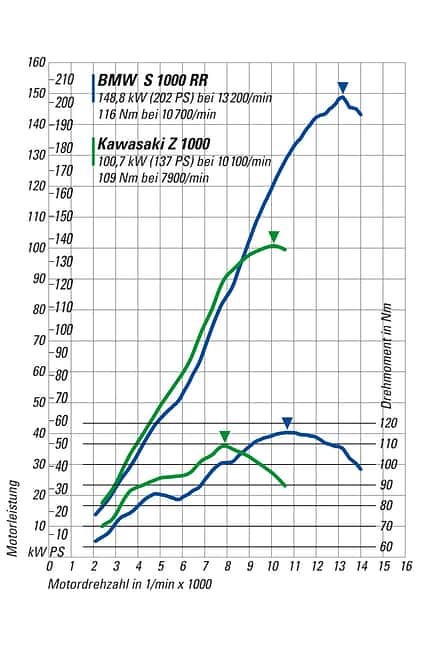

Ein Paradebeispiel für zwei völlig unterschiedlich angelegte 1000er-Vierzylindermotoren mit entsprechender Dimensionierung der Ansauglängen und Querschnitte dürften die Triebwerke der BMW S 1000 RR und der Kawasaki Z 1000 darstellen. Vom Grundaufbau sehr ähnlich, drückt der Kawasaki-Motor eine imposante Drehmomentkurve aufs Papier, die auch beim Landstraßensurfen schwer beeindruckt. Wenn’s allerdings ans Eingemachte geht und der BMW-Vierzylinder die Keule auspackt, bleibt der Kawasaki einfach mal die Luft weg.

Vorschau: Im zweiten Teil der PS-Technik-Serie machen wir uns ganz klein und schlüpfen als Kanalarbeiter zwischen Nockenwellen, Ventile und Brennraum in die Hochleistungsabteilung schneller Motorradmotoren.

Leistungskurven: BMW S 1000 RR & Kawasaki Z 1000

Bis rund 8000/min stemmt der mit einem vergleichsweise schlanken Ansaugtrakt ausgestattete Kawasaki-Motor (grün) deutlich mehr Drehmoment als der BMW-Antrieb (blau) mit seinen riesigen Saugrohren. Danach flacht die Leistungskurve des Naked Bikes ab, während die auf Höchstleistung getrimmte BMW S 1000 RR den Hammer auspackt. Bei 10 400 Umdrehungen verkürzen sich die Ansaugwege, um durch einen möglichst geringen Strömungswiderstand möglichst viel Benzin/Luftgemisch in den Brennraum zu saugen. Die Nenndrehzahl liegt 3000/min höher als beim Kawasaki Z 1000-Motor. Natürlich spielen neben der Ansauggeometrie auch Ventilsteuerung, Verdichtung und das Bohrung/Hub-Verhältnis eine Rolle bei der Leistungsentfaltung.

Technische Grundlagen

Den zur Verbrennung notwendigen Sauerstoff liefert die angesaugte Luft aus der Erdatmosphäre. Diese besteht zu rund 21 Prozent aus Sauerstoff, das restliche Volumen wird von Stickstoff (ca. 78 Prozent), dem Edelgas Argon (knapp ein Prozent) und anderen Gasen aufgefüllt. Luft ist farb-, geruch- und geschmacklos. Unter Normbedingungen wiegt ein Kubikmeter Luft 1,293 Kilogramm. Um daraus das erwünschte Gemisch mit dem Lambdawert 1,0 zu mixen, sollte das Massenverhältnis von Kraftstoff zu Luft 1:14,7 betragen.

Um einen Liter Kraftstoff (Dichte im Mittelwert rund 0,75 Kilogramm) zu verbrennen sind also 14,7 Kilogramm Luft notwendig. Da ein Kubikmeter Luft 1,293 Kilogramm wiegt, muss der Motor für die Verbrennung von einem Liter Sprit rund 19 Kubikmeter Luft ansaugen.

Bei einem fetteren Gemisch mit Lambdawert 0,9 verschlechtern sich zwar Verbrauch und Abgaswerte, dafür steigt die Leistung. Staudruck entsteht dort, wo eine Strömung auf einen Körper prallt und diesen mit einem bestimmten Druck beaufschlagt. Der höchste Staudruck liegt meist am vordersten Bereich des angeströmten Körpers, wo er auch den höchsten Luftwiderstand erzeugt.

Um die Abwärme des Motors so gut wie möglich vom Einlasstrakt, also Airbox und Drosselklappenkörper, abzuschirmen, kann jeder handwerklich begabte Sportsmann sein Motorrad entsprechend optimieren. Eine als großflächige Trennwand zwischen Zylinderkopf und Ansaugtrakt eingelegte Wärmedämmmatte hält einen Großteil der aufsteigenden Hitze ab und kann die Leistung durchaus im mess-baren Bereich steigern. Die eingelegte Dämmmatte sollte nach dem Anpassen zwei Zentimeter überstehen, damit die faserigen Ränder sauber umgelegt und vernäht oder verklebt werden können.

Mit selbstklebender Dämmmatte können Luftfilterkasten und Ansaugschnorchel auch direkt beklebt werden. Dasselbe gilt für die Tankunterseite, die so isoliert verhindert, dass sich der Sprit erwärmt, was einen ähnlichen Effekt hat wie aufgeheizte Luft. Bezugsquelle für beide Matten: der Fachhandel oder Rennsport-Spezialist G&L Motorradtechnik (www.gl-motorradtechnik.de).

Allerdings ist streng darauf zu achten, dass die Dämmmatte genügend Raum lässt, damit die heiße Abluft des Motors nach hinten ausströmen kann. Ein Blick auf den Luftfiltereinsatz bei Sportmaschinen, die auf der Rennstrecke ausgepresst werden, kann nicht schaden. Zwar ist die Luft auf der Rennstrecke nur wenn’s dumm läuft für kurze Augenblicke etwas staubiger als auf der Landstraße, doch die dauerhaft hohen Drehzahlen können auch Motoröl in Form von feinem Nebel über die Entlüftung in die Airbox pumpen. Setzt sich dieser Ölnebel im serienmäßigen Papierluftfilter fest, kann dieser regelrecht verkleben und den Luftdurchflusswiderstand erhöhen. Weniger Power und mehr Spritverbrauch sind die Folge. Also weg damit auf den Müll, denn ausblasen und ausklopfen gilt nur als Improvisation.

Anders sieht es bei speziellen Baumwoll-Filternetzen aus, die zur perfekten Reinigung bei oftmals geringerem Strömungswiderstand eingeölt werden (BMC, K&N, etc). Diese können bei Bedarf ausgewaschen und mit etwas Luftfilteröl benetzt mehrfach wiederverwendet werden.