Das Kurvenparadies liegt nordwestlich von Cambrils, einem Ferienort an der spanischen Mittelmeerküste. Durch die Hügellandschaft hinter der Küstenebene winden sich Dutzende von herrlichen Straßen. Breit, mit weiten Kurven die einen, schmal, in engen Biegungen eine Schlucht flankierend die anderen, alle mit makellosem, griffigem Asphalt. Ideales Terrain für Landstraßentests mit sportlichen Motorrädern. Und wer über die gestaffelten Hügelketten, teilweise im schweren Kurvenrausch, nordwärts ins Landesinnere gelangt ist, findet in der Nähe des Ortes Alcarràs eine kleine, feine Rennstrecke und damit einen ebenso idealen zweiten Schauplatz dieses Vergleichstests. Sozusagen den Schießstand, um im Jargon des Biathlonsports zu bleiben. Veranlasst hat diesen Vergleich von 600er-Vier- und 675er-Dreizylindern, den ersten umfassenden seit dem Frühjahr 2009 in MOTORRAD, die MV Agusta F3 675 . Sie ist der erste von Grund auf neu konstruierte Herausforderer der supersportlichen Mittelklässler seit der Triumph Daytona 675 , und die kam immerhin schon im Jahr 2006 auf den deutschen Markt.

Seit der Saison 2011 ist die Triumph auch in der exklusiven, 12990 statt 11490 Euro teuren R-Version mit Öhlins-Federelementen, Brembo-Monoblocs, Schaltassistent und einigen Karbonteilen erhältlich, die diesen Vergleich bestreitet. Für genau 1000 Euro weniger bietet die MV Agusta weniger edle Teile, aber eine reichhaltige Ausstattung, die neben unterschiedlichen, in bestimmten Parametern sogar frei programmierbaren Motor-Mappings auch eine serienmäßige Traktionskontrolle umfasst. Die MV stößt also in Sachen Preis mitten hinein in die Gruppe der japanischen 600er, deren jüngst überarbeitete Vertreterin die Suzuki GSX-R 600 ist. Sie hat zum Saisonstart im letzten Jahr vor allem Gewicht abgespeckt, viele Detailverbesserungen am Motor und eine neue Verkleidung erhalten. Was den Eintritt ins Elektronikzeitalter betrifft, so belässt sie es bei einem kleinen Schritt, indem sie zwei Motor-Mappings anbietet, welche vor allem die Gasannahme beeinflussen.

Die übrigen Vertreterinnen der japanischen Motorrad-Macht sind bewährte Schlachtrösser. 2010 erhielt die schon 2006 als Modell RJ6 präsentierte Yamaha YZF-R6 ein längeres Auspuff-Endrohr und ein mildes Motor-Update, das freilich in der Großserie nicht spürbar wurde. Die Honda CBR 600 RR rüstete im Jahr 2009 mit einer elektronisch gesteuerten Verbundbremse und ABS richtig auf. Zur gleichen Zeit brachte Kawasaki die heute noch aktuelle ZX-6R mit stark überarbeitetem Motor und neuem Fahrwerk deutlich erleichtert und neu gestylt auf den Markt. Das solchermaßen besetzte europäisch-japanische Rennen in der Supersport-Klasse ist in erster Linie eine Auseinandersetzung der Motorbauarten.

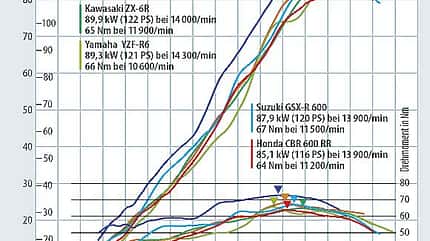

Während die japanischen Hersteller sich in den wichtigsten Abmessungen ihrer 600er-Vierzylinder einig sind, Bohrung und Hub betragen bei allen 67 mal 42,5 Millimeter, haben MV und Triumph durchaus unterschiedliche Ansichten darüber, wie ein 675er-Reihendreizylinder ausgelegt sein sollte. Satte fünf Millimeter mehr Bohrung als Triumph wählten die MV-Entwickler für ihren Motor, der mit entsprechend kürzerem Hub und größeren Ventilen höher drehen und so mehr Leistung generieren sollte. Wie die Leistungskurven zeigen, ist das gelungen, wenn auch nur knapp. Die Kurven lassen aber auch erahnen, dass der Preis dafür beim Drehmomentverlauf zu zahlen ist – erst jenseits von 10000/min vermag die MV die hubraumschwächeren Vierzylinder zu überflügeln, die hubraumgleiche Triumph gar erst über 13000/min.

Beim Fahren erweist sich das Ansprechverhalten des MV-Motors als ruppig und schwer berechenbar; im Unterschied zum mechanisch ebenfalls ungehobelten, kehligen Motorklang lässt diese Eigenart jeden Charme vermissen. Der Fahrer der F3 muss stets hoch konzentriert sein. Bewegt er beispielsweise unabsichtlich beim Überfahren von Bodenwellen den leichtgängigen Gasgriff, setzt die noch nicht perfekt programmierte Ride-by-Wire-Drosselklappensteuerung dies sofort in einen kernigen Lastwechselschlag oder plötzlichen Vortrieb um. Das irritiert auch auf der Rennstrecke – und dort selbst Profis wie unseren Co-Tester, den schwedischen Superbike-Meister Freddy Papunen. Speziell beim Fahren auf der Landstraße befremdet die Eigenart des MV-Motors, unter 4000/min den Bereich der Schubabschaltung zu verlassen und wieder Benzin einzuspritzen, was öfters dazu führt, dass man mit leichtem Nachdruck in eine Kurve hineingeschoben wird, obwohl man doch lieber mit geschlossenem Gas noch verzögern würde.

Die Kawasaki ZX-6R macht das genaue Gegenteil. Sie fühlt sich an, als wären ihre Drosselklappen mit einem Tröpfchen Honig an der Anschlagstelle verklebt – insbesondere nach längeren Rollphasen, wie sie zum Beispiel beim Bergabfahren vor einer Kehre unvermeidlich sind, nimmt der Kawa-Motor nur widerwillig wieder Gas an. Weniger ausgeprägt, aber trotzdem mitunter störend, macht sich dies auch auf der Rennstrecke bemerkbar. Das übrige Feld bewegt sich im sehr guten bis tolerablen Bereich, wobei die Bandbreite von "direkt, aber schön geschmeidig" (Triumph) bis "etwas zu viel Spiel im Antriebsstrang" (Honda) reicht. Speziell eine sehr schmale Straße, deren längste Gerade auf gute 15 Kilometer keine 300 Meter lang ist, bringt in diesem Kriterium Unterschiede zutage – klar, wenn alle paar Meter ein Lastwechsel fällig wird. Eigentlich wären leichte, ein- und zweizylindrige Supermotos hier die richtigen Geräte. Nun ja, die MOTORRAD-Testmannschaft konnte trotzdem gut leben mit dem Luxusproblem, stummelgelenkte Supersportler zu fahren.

Vor allem als sie den Umgang mit den durchgängig nötigen, hohen Drehzahlen wieder neu erlernt hatte. Denn die sind Bedingung und fordern eine Umstellung der Hörgewohnheiten. Was den Fahrern dicker Naked Bikes bereits wie der akustische Vollalarm in den Ohren klingt, markiert bei den 600ern den Bereich, in dem sie eben anfangen, sich wohlzufühlen. Und auf der Rennstrecke klingt das hochfrequente Kreischen und Fräsen schlicht phänomenal. Man bedenke: Da arbeiten schlichte Serienmotoren zuverlässig mit aberwitzigen Drehzahlen von 15000/min oder gar mehr. Selbst wer den Klang der Supersportler als Lärm empfindet, darf die technische Leistung getrost anerkennen, die dahinter steht.

Ist die Gewöhnung an das gebotene Drehzahlniveau erst einmal vollzogen, offenbaren die zuvor pauschal als schwachbrüstig erscheinenden Kreischgeräte beträchtliche Unterschiede im Durchzugsvermögen und in der Beschleunigung aus mittleren Drehzahlen. Dann schlägt die Stunde der unauffällig gefälligen Suzuki. Wer zum Leistungsdiagramm vorblättert, sieht eine hellblaue Kurve aus dem Linienbündel der MV und der drei anderen Japanerinnen herausragen. Sie gehört zur GSX-R 600 und markiert in der Theorie, was in der Praxis ausgangs einer jeden Kurve spürbar wird. Im Diagramm weniger auffällig, vermag die Kawasaki im Fahrbetrieb ebenfalls zu überzeugen, und das gilt bei den beiden Letztgenannten auch für die Rennstrecke. Die Honda gefällt zwar mit einer gleichmäßigen Leistungsentfaltung, braucht aber, wenn die anderen losfeuern, stets höhere Drehzahlen, um den Anschluss zu halten. Und wenn die Konkurrentinnen selbst schon in höheren Drehzahlen unterwegs sind, fällt sie zurück. Über das gesamte Testprogramm verfestigt sich der Eindruck, dass die CBR eine Motorüberarbeitung gut gebrauchen könnte. Derzeit mehren sich bereits die Gerüchte, dass eine Nachfolgerin schon Mitte des Jahres präsentiert wird.

Die Yamaha hängt bis etwa 10000/min buchstäblich durch, und selbst darüber, wo sich die Bewegungen der variablen Ansaugtrichter in den Wellen der Leistungskurve abzeichnen, bleibt sie in weiten Bereichen unter den Darbietungen der Konkurrenz. Sie verleitet auf der schon erwähnten engen Straße mit den vielen Kurven dazu, einfach den ersten Gang eingelegt zu lassen und die enormen Drehzahlreserven zu nutzen. Das wird dann aber eine ziemlich hektische Fahrerei. So richtig wohl fühlen sich der hochtourige Yamaha-Motor und damit automatisch auch sein Fahrer nur auf der Rennstrecke, wo die hohen Drehzahlen meist mit hohen Geschwindigkeiten einhergehen und sich nicht ein so abgehacktes Stop-and-go ergibt wie im alltäglichen Verkehr. Und dann ist da noch die Triumph. Ihr Motor ist schlicht der beste des ganzen Feldes – und zwar fast aus jedem Blickwinkel betrachtet. Sogar in Sachen Laufruhe kann er den in manchen Drehzahlbereichen kribbeligen Vierzylindern etwas vormachen, erst recht seiner raubeinigen Dreizylinder-Konkurrentin, der MV. In der Klangentfaltung ist er sowieso unübertroffen. Einzig der gegenüber den japanischen Motorrädern etwas höhere Verbrauch ist ihm anzukreiden.

Dank ihrer Handlichkeit konnte sich die MV Agusta in der Gunst der Tester zurückrunden. Die Leichtigkeit, mit der sie übers schmale Asphaltband tanzte, setzte Kapazitäten frei, die für den Umgang mit dem ungebärdigen Motor und der schwergängigen, nicht immer exakt bedienbaren Schaltung nötig sind. Da die F3 unter ihren Konkurrentinnen weder durch eine besonders handlingfördernde Fahrwerksgeometrie, noch durch besonders geringes Gewicht auffällt, liegt die Vermutung nahe, dass die rückwärtsdrehende Kurbelwelle tatsächlich einen spürbaren Effekt zur Steigerung der Handlichkeit erzeugt. Ganz sicher hat aber auch die Serienbereifung ihren Anteil an der Leichtigkeit des Einlenkens. Beide Europäerinnen rollen serienmäßig auf Standard-Pirellis, die MV auf Diablo Rosso Corsa, die Triumph gar auf verkappten Rennreifen vom Typ Supercorsa SP, und die sind beide bekannt für ihre Führungsqualitäten, sprich Handlichkeit und Lenkpräzision.

Drei der vier japanischen Maschinen hingegen bekommen ihre jeweiligen Sonderspezifikationen montiert, die eines gemeinsam haben: Die Vorderreifen müssen leicht sein und viel Komfort sowie unerschütterlichen Geradeauslauf sicherstellen, und sei es auf Kosten der Lenkpräzision und Handlichkeit. Deshalb sind sie im Aufbau vergleichsweise weich. Beim Bremsen vor der Kurve wird ihre Aufstandsfläche durch die dynamische Radlastverteilung relativ breit und das Motorrad lenkt träger ein.

Am deutlichsten zu spüren ist dieser Effekt bei der Kawasaki, die schon bei zartem Bremsen in Schräglage regelrecht auf die weite Linie zieht. Dann folgen die Suzuki und die Honda. Auch die Yamaha mit ihrem Dunlop Qualifier in Standardversion wirkt beim Einlenken und in Schräglagenwechseln teigig, zudem ist sie von allen diejenige, die sich auf Bodenunebenheiten die stärksten Lenkimpulse einfängt. Die große Bedeutung der Reifen bei diesen Eigenheiten wurde beim Fahren auf der Rennstrecke nochmals bewiesen. Dort rollten alle Motorräder auf Metzeler Racetech K2, echten Supersport-Rennreifen also, und vor allem die Kawasaki und die Yamaha fuhren sich plötzlich, als sei die Kurvengier in ihnen erwacht. Was nicht heißen soll, dass MOTORRAD diese Reifen als Alltagsbereifung empfiehlt; das wäre schon allein wegen ihres engen Temperaturfensters problematisch. Es geht lediglich darum, eine Tendenz aufzuzeigen: Vorderreifen mit passender Kontur und stabilerem Aufbau machen ein Motorrad leichtfüßig und helfen beim präzisen Fahren.

Ergonomie, die Gestaltung der Fahrerposition, ist eine weitere wichtige Komponente der Fahrwerksqualitäten eines Motorrads, und auch in diesem Punkt herrscht alles andere als langweiliges Allerlei. Die Honda bietet ihre Lenkerhälften in bequemer Höhe dar, wie es fürs Fahren im alltäglichen Verkehr am günstigsten ist. Allerdings liegen die Fußrasten dafür etwas zu hoch, sodass sich ein sehr enger Kniewinkel ergibt, der manche Fahrer stört. Wie sich auf der Rennstrecke herausstellte, ist die Rastenposition der für schnelles Fahren nötigen Schräglagenfreiheit geschuldet. Noch höher liegen die Fußrasten bei der Suzuki. Dort können sie jedoch gut einen Zentimeter nach unten versetzt werden, und dann sitzt es sich auf der GSX-R sehr kommod. Im besten Sinne unauffällig gestaltet sich die Position auf der Kawasaki und der MV Agusta. Hände und Füße finden auf ihnen wie selbstverständlich ihre Position, und der Fahrer kann sich auf beiden Motorrädern gut bewegen.

Die ganzen sportlichen Turnübungen, das Nach-hinten-Rutschen beim scharfen Bremsen, das noch in der Geradeausfahrt antizipierte Hanging-off für die Kurvenfahrt, kosten auf den beiden sportlichen Extremisten, der Triumph und der Yamaha, viel mehr Kraft als auf den anderen Motorrädern. Bei der Daytona liegt dies vor allem an den tief platzierten Lenkerhälften. Beim rennmäßigen Fahren erschließt sich der Sinn und Vorteil ihrer Position sofort: Daytona-Fahrer genießen ein unübertroffen authentisches Gefühl für die augenblicklichen Reaktionen des Vorderreifens. Im schnöden Alltag bekommen sie höchstens ein authentisches Gefühl für die Schwächen der eigenen Arm- und Rückenmuskulatur. Auch die Yamaha trägt ihre Lenkerhälften tief, außerdem sind Sitzbank und Tankflanken so gestaltet, dass der Fahrer beim Bremsen zu leicht nach vorn rutscht, wo er sich dann zu weit vorn platziert fühlt. Nicht ohne Grund bekleben etliche Yamaha-Rennfahrer den Tank mit Noppenfolie, die den Knien beim Bremsen besseren Halt bietet.

Mit einer Preisspanne von knapp 11900 bis knapp 13000 Euro ist die Supersport-Mittelklasse heute ein recht teures Vergnügen, besonders wenn man die 90er-Jahre zum Vergleich heranzieht. Wenigstens ist ein guter Teil der seither erfolgten Preiserhöhungen in die Qualität der Ausstattung, nicht zuletzt der Federelemente geflossen. Ein Amateur-Rennfahrer muss heute nicht reflexartig Federbein und Gabeleinsätze tauschen, wenn er schnell fahren will, ein Semiprofi kann mit überarbeiteten Serienteilen durchaus einen Lauf der IDM Supersport gewinnen. Dementsprechend kann sich auch dieser Vergleich auf die Feststellung der Extreme und die Erstellung einer Rangfolge beschränken; wirklich schlecht ist die Abstimmung oder die mechanische Qualität der Federelemente bei keinem der sechs Motorräder. Ganz im Gegenteil.

Zu den Extremen: Das Öhlins-Federbein im Heck der Triumph widersteht allen Versuchen, es fürs Landstraßenfahren zu erweichen, Gabel und Federbein der Honda kommen hingegen auf der Rennstrecke ans Ende ihrer Dämpfungsreserven. Auch die Suzuki wird, mit Rennreifen am Limit bewegt, hinten etwas knautschig, während die Yamaha die goldene Mitte zwischen Sensibilität im Alltag und straffer Dämpfung im Sport offenbar gefunden hat. Auch bei der MV passen beide Anforderungsprofile in den serienmäßigen Einstellbereich, bei ihr bleibt indes der Eindruck zurück, dass die hintere Feder zu hart gewählt wurde. In gesteigertem Maß gilt dies auch für die Kawasaki, die mit minimierter Druckstufendämpfung vorn und hinten für den Alltag "weich" gemacht werden musste. Bei der Triumph kann wohl nur ein Griff ins Federnsortiment von Öhlins die rückwärtige Härte mildern. Oder ein Körpergewicht, das unter Sportfahrern nicht sehr verbreitet ist. Wie die Rundenzeiten zeigen, hat diese Abstimmung aber zumindest auf der Rennstrecke nicht geschadet.

Nicht zuletzt auch bei den Bremsen zeigen sich die 600er und 675er durchweg auf 1000er-Niveau. Es wimmelt bei den vorderen Bremszangen nur so von Monoblocs aller Arten. An erster Stelle steht die exklusive Triumph, die sich Brembos vom Feinsten leistet. Weniger aufwendig oberflächenbearbeitet präsentieren sich die ebenfalls von Brembo stammenden Bremssättel der Suzuki. Honda und Kawasaki setzen auf einteilige Nissin-Zangen. Zwischen den genannten und den Sumitomo-Zangen der Yamaha besteht ein Generationsunterschied; moderne Einteiler kommen ohne nachträglich eingeschraubte Stopfen aus. Einzig die MV erhielt aus Kostengründen konventionelle Bremszangen, die zwecks leichterer Bearbeitung aus zwei verschraubten Teilen aufgebaut sind. Ihrer Bremsleistung und Dosierbarkeit hat das aber nicht geschadet.

Denn bei generell hoher Qualität der mechanischen Bauteile macht wieder einmal die Abstimmung, im Falle der Bremsen die Reibpaarung zwischen Scheiben und Belägen, den entscheidenden Unterschied. Die geriet bei der Yamaha sehr stumpf, was vor allem auf der Rennstrecke störte. Bei Suzukis ohne ABS hat eine am Anfang moderat zubeißende Vorderradbremse schon Tradition, die auch bei der GSX-R 600 fortgeführt wurde. Bei ständiger Belastung auf Temperatur gehalten reagieren die Suzuki-Brembos schon deutlich forscher. Mit den probehalber montierten Belägen einer Ducati 1199 Panigale erreichten sie eine renntaugliche Bissigkeit.

Unter den Motorrädern ohne ABS markieren die MV und mit leichtem Vorteil die Triumph die Spitze; sie bremsen weder im Alltag zu scharf, noch beim Schnellfahren zu stumpf, und vor allem bleiben sie in längeren Bremsphasen berechen- und dosierbar. Genau in dieser Beziehung macht die Kawasaki-Bremse Probleme: Beim Anbremsen der ersten Kurve aus knapp 230 km/h legte sie mit steigender Temperatur unverhältnismäßig stark mit der Verzögerung zu, ohne dass der Fahrer den Druck am Hebel gesteigert hätte. Schwierig zu dosieren das Ganze, und ein Erlebnis, das nicht notwendigerweise auf die Rennstrecke beschränkt bleibt. Bei einer Vollbremsung auf der Autobahn können leicht ähnliche Verhältnisse auftreten.

Am ABS der Honda störten sich vor allem die Vollblut-Racer aus der Testmannschaft, und das auch nur auf der Rennstrecke. Zum Beweis führte einer von ihnen einen sehenswerten und sturzfreien Ritt durchs Kiesbett vor, nachdem das ABS vor der letzten Linkskurve kurzzeitig geregelt und seine Berechnungen durcheinandergebracht hatte. Das war beim Überfahren einer kleinen Kuppe in der Anbremszone und also durchaus nachvollziehbar. Aber der temperamentvolle Kollege war eben gerade auf einer Mission, und wer weiß, ob er ohne ABS auch so spät und deshalb über die Kuppe hinweg so hart gebremst hätte. Unterm Strich – da waren sich alle einig – überwiegen die Vorteile des ABS. Denn selbst auf der Rennstrecke muss man schon extrem hinlangen, um das System an seine Grenzen zu bringen.