Freddie Spencer

Andreas Schulz, freier Mitarbeiter:

Freddie Spencer ein Motorrad-Held? Mit nur drei WM-Titeln, wo doch schon ein Toni Mang deren fünf gewann, ein Mike Hailwood neun, ein Giacomo Agostini gleich 15? Ja doch. Nicht, weil Spencer 1983 als erster für Honda die Weltmeisterschaft in der Königsklasse bis 500 cm³ Hubraum gewann. Nicht, weil er 1985 500er- und 250er-Champion wurde und bis heute der einzige Fahrer ist, dem das in einem Jahr gelang. Sondern weil er das auf eine ganz eigene Art schaffte, die ich bis dahin nie bei einem Rennfahrer beobachtet hatte. Freddie Spencer hat das Data-Recording erfunden. Das konnte er nicht wissen, so etwas gab es seinerzeit ja nicht. Aber er hat viel von dem, was heute mit unzähligen Sensoren und viel Computertechnik an Informationen aus einem Rennmotorrad herausgekitzelt wird, schon damals an seine Technikcrew weitergegeben – dank seiner mentalen Fähigkeiten, dank der Gabe, sich extrem konzentrieren und eine Menge von Eindrücken merken zu können. Nach einer Trainingssitzung war er in der Lage, die komplette Session vor seinem geistigen Auge nochmals ablaufen zu lassen. „Wie einen Film“, sagt Spencer, „bei dem ich mich aber auch zu jeder Szene an die Bewegungen des Motorrads und meine Reaktionen darauf erinnern konnte.“ Einfach war das speziell 1985 nicht. „Da musste ich für Honda die NSR 250 und die NSR 500 entwickeln“, erinnert sich Spencer, „die Trainingssitzungen fanden üblicherweise direkt hintereinander statt – ich kam auf der 250er in die Box und fuhr auf der 500er wieder raus.“ Danach galt es, Erinnerungen zu sortieren und den Informationshunger der Honda-Ingenieure zu stillen, die Angaben zur 250er und zur 500er präzise getrennt.

Das war nichts, was Spencer irgendwo erlernt hatte – er war schon immer so. „Mit vier Jahren bin ich zum ersten Mal auf dem Hof mit einem Motorrad gefahren“, blickt er zurück, „und ich weiß heute noch, wie ich nachts im Bett alles reflektierte, was ich tagsüber mit dem Bike gemacht hatte und was ich tags darauf mit ihm machen wollte – Sliden, Schräglagen ausprobieren und so weiter.“ Anfangs war es Vater Freddie sen., der die Informationen seines Sprösslings nutzte, um ihm siegfähige Motorräder für alle nur erdenklichen amerikanischen Rennserien zusammenzuschrauben. Als Freddie sen. 1977 an seine Grenzen stieß, wählte er den genialen Erv Kanemoto als Techniker. Erv betreute Freddie bis zum Doppel-WM-Titel 1985. „Erv zu haben, war ein Geschenk“, sagt Freddie Spencer heute, „der Mann hat in seinem Leben höchstens mal im ersten Gang ein Motorrad gefahren. Aber er verstand jedes Wort, das ich ihm nach einem Training sagte.“ Und er konnte dank Freddies speziellem Talent die richtigen Entscheidungen für das Setup der Maschine treffen. Und Freddie gewann dann. Ziemlich zuverlässig.

Phil Read

Ralf Schneider, Redakteur:

Wenn wir persönlich bekannt wären, würde ich ihn wahrscheinlich nicht sympathisch finden. Einer meiner Freunde, der ihn persönlich kennt, hat das mal angedeutet. Trotzdem bewundere ich Phil Read für seine Leistungen als Motorradrennfahrer. Nicht wegen der sieben WM-Titel, die er gewonnen hat. Sondern weil er sie errungen hat wie eine zarte, aber eigensinnige Pflanze, die inmitten dominanter Nachbargewächse zum Licht emporwächst. Seine Gegner besaßen mehr Talent, wie Bill Ivy, oder mehr Geld und Talent, wie Mike Hailwood. Oder sie lebten und fuhren in einer selten privilegierten Verbindung mit ihrem Motorradhersteller – so wie Jim Redman mit Honda oder Giacomo Agostini mit MV Agusta. Dass Phil Read im Wettstreit mit diesen Rennsport-Titanen nicht immer wie ein Gentleman agierte und seine Unsicherheit und Anspannung oft hinter überheblichem Verhalten verbarg, kann ich gut verstehen. Früher oder später hat er sie alle in fairen Zweikämpfen besiegt, und das schaffte er dank seiner wunderbaren Vielseitigkeit.

Von einzylindrigen Club Racern wie einer BSA Goldstar und GP-Rennern wie der Norton Manx kommend, spielte er nach einem kurzen Intermezzo auf Vierzylinder-Viertakt-Gileras eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der 125er- und 250er-Rennzweitakter von Yamaha. Nach Yamahas Ausstieg aus dem Grand Prix-Sport holte er seinen vierten Titel auf einer privat eingesetzten Production-Yamaha und wechselte dann zu MV Agusta, wo er nach der Ära der Dreizylinder-Viertakter wieder wichtige Impulse für die Entwicklung der neuen und letzten MV-Vierzylinder-Rennmaschinen gab und noch zwei Titel gewann. Und bevor er 1976 mitten in der Saison den Grand Prix-Sport aufgab, wohl wegen eines Burnout-Syndroms, hatte er auf der Vierzylinder-Zweitakt-Suzuki wieder vordere Plätze eingefahren. Kein Zweifel, Phil Read konnte und kann nicht nur begnadet Motorrad fahren, er verstand auch seine vielen, ganz verschiedenen Motorräder so gut wie kein anderer.

Toni Mang

Lothar Kutschera, freier Mitarbeiter:

An Toni Mang beeindruckte mich nicht nur seine fahrerische Klasse. Er hatte auch den vollen Durchblick in Sachen Technik und konnte schrauben. Außerdem stand ihm mit Sepp Schlögl ein kongenialer Tüftler zur Seite. Die beiden Spezln vom bayerischen Ammersee hatten Anfang der 80er-Jahre ihre giftgrünen Kawasaki-Renner und die Konkurrenz der 250er- und 350er-Klasse bestens im Griff. Vier WM-Titel konnte Mang damals erringen, 1981 schaffte er sogar zwei in einer Saison. Der doppelte Toni wurde nicht nur von den Rennsport-Insidern gefeiert, auch die breite Öffentlichkeit begeisterte sich für seine Erfolge, und die Sportjournalisten wählten ihn zum Sportler des Jahres – eine Ehre, die außer Mang bislang nur noch zwei anderen Motorradsportlern zuteil wurde: Schorsch Meier und Werner Haas.

Toni Mang genoss aber nicht nur die Triumphe, er nahm auch unangenehme Herausforderungen an. So sagte er 1986 seinen Start beim ADAC-MOTORRAD-Allround-Race in Hockenheim zu, einem Vorläufer heutiger Supermoto-Rennen, bei dem Fahrer aus den verschiedensten Disziplinen ihren Meister ermitteln sollten. Nicht ahnend, welche knackigen Offroad-Passagen und Sprünge in den Parcours integriert sein sollten. Toni Mang kämpfte tapfer mit dem ungewohnten Terrain und der ungewohnten Cross-Honda, hatte jedoch – wie übrigens auch Speedway-Star Egon Müller – nicht den Hauch einer Chance. Im Jahr darauf war Toni im Motodrom als 250er-Grand-Prix-Sieger wieder obenauf. Und am Ende jener Saison konnte der Bayer im reifen Rennfahreralter von 38 Jahren seine Karriere sogar mit dem fünften WM-Titel krönen, eine im heutigen GP-Sport kaum vorstellbare Leistung.

Nach seinem Rücktritt inszenierte Toni Mang ein weiteres großes Spektakel in Hockenheim. Beim Grand Prix 1989 sollte er Bundeskanzler Helmut Kohl ein Stück auf einer BMW K1 chauffieren. Geplant war, die Boxengasse oder die Start-Ziel-Gerade auf und ab zu fahren. Doch die Vorstellung, mit der nicht gerade leichtfüßigen BMW und dem schwergewichtigen Kanzler hintendrauf vor den voll besetzten Rängen wenden zu müssen, trieb dem kurzbeinigen Mang den Angstschweiß auf die Stirn. Schlitzohrig, wie er ist, löste Toni das Problem auf seine Art: Kurz entschlossen drehte er eine Runde um den kompletten Kurs – ein Horrorszenario für die Sicherheitsbeamten, eine Mordsgaudi für die Fans.

Gustav Reiner

Werner Koch, Redakteur:

Wenn am Motorradtreffpunkt Glemseck eine Boxer-BMW auf den Ventildeckeln ums Eck schredderte, wusste jeder: Der Gustav aus Bietigheim ist wieder da. Das war Anfang der 70er-Jahre und Gustav Reiner Betonbauer. Im Winter 1976 stand er in der Motorradwerkstatt von Werner Hiller in Stuttgart, suchte eine Rennverkleidung. „Die brauch ich für mei’ Honda CB 500, mit der fahr ich jetzt Motorradrennen“ „Mit ’ner Honda? Ha, Gustav, do kannsch jo gleich mit dem Tretroller mitfahren.“ Vier Wochen später stand er bei seinem ersten Bergrennen auf dem Podest – der Beginn einer sehr wechselhaften Karriere. Wechselhaft, weil Gustav, der Mann, der barfuß Funken schlägt, eine unheilbare Allergie gegen Rennmotorräder hatte, die vor ihm fuhren. Mit der Folge, dass sich Gustav allzuoft selbst eliminierte. Auch bei Massenstürzen im Juniorenpokal konnte man darauf wetten, dass sich der Gustav aus den Strohballen schälte, sobald sich der Staub verzogen hatte. Eine weitere Allergie entwickelte er gegen Krankenwagen, die ihn nach seinen Abflügen ins Hospital bugsieren wollten. Auf der Avus 1978 flüchtete Gustav mit meiner Hilfe regelrecht vor den Rennärzten und verkroch sich mit blaugrün schimmerndem Oberkörper in seinem Transporter: „Mini, mach die Türen zu, die nehmen mich sonst mit ins Krankenhaus.“ Zu Recht, seine Hand war mehrfach gebrochen.

Seine spektakulären Stürze sind die eine Seite des von der Öffentlichkeit als „Kamikaze-Gustl“ betitelten Haudegens. Die andere war seine akribische Genauigkeit, mit der er seine Rennmaschinen aufbaute. Bis tief in die Nacht brannte im Werkstattzelt das Licht, wenn die Mechaniker nach den Vorgaben des Meisters das Motorrad zusammensetzten. Selbst die Position und der Winkel der Lenkerstummel wurden fein säuberlich vermessen und symmetrisch einjustiert. „Mit einem „krummen“ Motorrad kann man nicht schnell fahren“, überzeugte Gustav seine Crew von den Überstunden.

Wenn dann alles passte, war Gustav nicht zu halten. In der WM verschaffte sich der Privatfahrer mit respektablen Top-Ten-Platzierungen, fulminanten Rundenzeiten und schier unglaublichen Kurvengeschwindigkeiten nicht nur bei seinen Sponsoren höchste Anerkennung. Auch Weltmeister wie Barry Sheen, Jon Ekerold, Dieter Braun oder Kenny Roberts zollten dem tollkühnen Burschen aus Bietigheim größten Respekt. Und viele bedauern, dass Gustav nie die Chance auf eine Werksmaschine bekommen hatte. Was ihn geradezu anstachelte, ausgerechnet Honda-Werksfahrer Wayne Gardner beim WM-Lauf in Hockenheim in der Opelkurve einfach außenrum zu überholen. Eine typische Gustav Reiner-Aktion, die sein Freund und Rennarzt Dr. Christoph Scholl auch gerne als Suizid-Modus bezeichnete.

Der ganz große Durchbruch ist Gustav nicht gelungen. Nach mehreren fürchterlichen Stürzen zog er sich nicht nur vom Rennsport, sondern auch aus der Öffentlichkeit zurück. Fast 20 Jahre nach seinem Karriereende verstarb Gustav Reiner 2007 an Herzversagen. Dass fast alle Sponsoren und Rennfahrer aus der Gustav Reiner-Epoche seinen letzten Weg begleiteten, hat mich nicht verwundert. Denn der Gustav war einer von uns – und ist deshalb mein Rennfahrer der 80er-Jahre.

Egon Müller

Thorsten Dentges, Redakteur:

Er war es vermutlich, der mich zum Motorradfahrer gemacht hat. Denn: Alle Spielstraßenkinder wollten Egon Müller sein. Ich natürlich auch. Und das ging so: Mit aus Sperrmüllteilen zusammengefrickelten, aufs Minimalistischste reduzierten Fahrrädern – natürlich ohne Bremsen – ging es nachmittags auf dem verwaisten Schulhof rund. Linksrum natürlich. Vier Fahrer vor dem imaginären Startgatter. Mein Rad war eine Schaschama, die anderen hatten Honda-Honda oder Zußuki, populäre Motorradmarken, welche man als Achtjähriger eben kannte – vielleicht gab es auch einen Schlauen unter uns, der eine Jawa hatte, wer weiß. Nach dem Startschuss aus einem Kaubäu-Schreckschussrevolver: Vollgas, also 100 Prozent Pedalkraft. In der ersten Kurve nach 40 Metern lagen zwei von uns meist schon auf der Klappe, wer als erster das Oval umrundete, kam weiter. Der Gesamtsieger durfte Egon Müller sein, unser großes Vorbild.

1978 wurde Egon Müller Langbahnweltmeister, ein Jahr später Deutscher Speedway-Meister. Wenn zu der Zeit der Bahnsport-Zirkus in meinen niedersächsischen Heimatort Vechta zog, stand die Kleinstadt Kopf. Vaddern, kreuzbraver Volvo-Fahrer, der sich normalerweise beim Vorbeifahren eines Motorrads die Ohren zuhielt, ging mit Muddern, meinem Bruder und mir einmal im Jahr ins Reiterwaldstadion zum Bahnrennen. Wir bekamen Pommes-Mayo, Cornetto Nuss, Schlüsselanhänger und Spielzeug-Motorräder. So etwas prägt – und ist meiner Ansicht nach auch aus heutiger Sicht pädagogisch sehr wertvoll. Der Geruch von verbranntem Methanol und Rizinusöl, zertretenen Grassoden und von Stollenreifen aufgeworfener Erde lag in der Luft. Und liegt mir noch heute in der Nase. Star der Veranstaltungen damals: grundsätzlich Egon Müller. Der verrückte Sauhund ließ auch nichts anbrennen, kämpfte Russen, Tschechen, Schweden und Engländer nieder. Die waghalsigsten Überholmanöver, die heftigsten Drifts, die schönsten Sieger-Wheelies – immer wieder Egon! Da das Fahrerlager recht offen war, kamen wir Steppkes an den wilden Kerl mit strohblonder Mähne ziemlich nah heran. Wir ahmten seinen Gang nach, spielten nach, wie er auf die Maschine stieg und kopierten seine Körperhaltung beim Start. Ich hatte mir – bei sommerlichen 30 Grad – meinen Schnee-Overall herausgekramt, dazu einen billigen Plastik-Polizeihelm von der Kirmes aufgesetzt, um wie mein Rennfahrer-Idol auszusehen. Auf der Schulhofbahn gab ich immer alles. Verschwitzt, blutig verschrammt, halb tot vor Anstrengung rollte ich oft als erster durchs Ziel – ich war Egon!

Pit Beirer

Peter Mayer, Redakteur:

Einen Ruhepuls hatte Pit Beirer nicht. Zumindest keinen, den man unter sportlichen Aspekten hätte bewerten können. Augen auf – und die persönliche To-do-Liste brachte das Blut des jungen Mannes aus Ludwigshafen am Bodensee bereits als Teenager in aller Herrgottsfrühe blitzartig in Wallung. Denn es war ein einziger Gedanke, der ihn trieb: Er wollte Motocross-Weltmeister werden. Dafür war er bereit, alles zu geben. Fünf Stunden am Tag im Fitnessstudio Kondition zu bolzen – selbstverständlich. Im Alter von 17 Jahren zu Hause auszuziehen, um in der Nähe von Trainingsstrecken zu wohnen – für den opferbereiten Teenager kein Thema. Einen Fanclub zu gründen, um finanziell den Einstieg in die WM überhaupt schultern zu können – eine vom findigen Geist brillant ausgeheckte Idee. Sich bei Sponsoren und in der Öffentlichkeit in ein rechtes Licht zu rücken – für den eloquenten Sonnyboy ein Leichtes.

Die Mühen lohnten sich. Mit 17 gelang ausgerechnet beim Heim-GP der erste WM-Sieg, Werksverträge von Honda und Kawasaki folgten. Der private Umzug nach Monaco ebenfalls. Nur das große Ziel, die Weltmeisterschaft, glitt wie ein nasses Stück Seife immer wieder aus seinen Händen. 1999 fehlte nur ein Hauch. Vizeweltmeister in der 250er-Klasse. Immerhin. Im Jahr 2003 die Katastrophe. Am 8. Juni stürzt Pit beim WM-Lauf in Bulgarien. Die Diagnose: Querschnittslähmung. Der legendäre Optimismus des unermüdlichen Kämpfers wird auf eine grausame Probe gestellt – und gewinnt. Vier Monate später rollt der Ex-Crosser zum ersten Mal auf seinem Rollstuhl hinter einen Schreibtisch bei KTM. Die Geschichte wiederholt sich. Denn wieder gibt er Vollgas. In Rekordzeit avanciert er zum Sportchef, versteht es, die weltweit besten Leute um sich zu scharen, besiegt die Konkurrenz in allen Offroad-Disziplinen und zwingt in der Moto3-WM sogar Honda in die Knie. Nur seinen Ruhepuls, den wird er wahrscheinlich immer noch nicht messen können.

Jim Redman

Thomas Schmieder, Redakteur:

Was für eine Story: englischer Boy aus armen, ja harten Verhältnissen wandert nach Rhodesien (heute Simbabwe) aus und wird bald darauf für einen zu Weltmacht strebenden Motorradhersteller zum Fahrer Nummer eins: Firmenboss Soichiro Honda persönlich schraubte an den Rennmaschinen des Ausnahmefahrers Jim Redman. Der gewann in der 125er-, 250er-, 350er- und 500er-Klasse. An vielen Grand Prix-Wochenenden fuhr Jim als Dreifachstarter nacheinander Rennen in drei Klassen, heute unvorstellbar. Auf der 350er-Vierzylinder-Honda beherrschte Redman alle acht GP-Rennen 1964.

Was für eine Lebensbilanz: sechs TT-Siege auf der Isle of Man, 1963, 1964 und 1965 jeweils in der Lightweight- (250er) plus Juniorklasse (350er). Redman holt 46 GP-Siege, fährt auf der Solitude oder dem Sachsenring vor Hunderttausenden von Zuschauern. 1962 und 1963 wurde er 250er-/350er-Doppel-Weltmeister, dazu Zweiter und Dritter bei den 125ern. 1964 und 1965 gab’s jeweils noch den 350er-WM-Titel. Längst war er da schon Superstar, durfte neben Mike Hailwood Hondas legendäre 250er-Sechszylinder-Rennmaschinen fahren, startete auch auf 500ern. Aber Jim blieb stets ein Rennfahrer aus dem Volk, ein Star zum Anfassen.

Von diesem typischen Wesenszug überzeugte er mich persönlich beim Thundersprint 2007 in England. Das ist ein Sprint-Rennen über 400 Meter mit drei Kurven, Start und Ziel sind identisch. Jim hatte Probleme mit seiner Hüfte, weil er zuvor über „einen verdammten Teppich“ gestolpert war. Daher nahm er zwischendurch die Sitzgelegenheit im VW-Bus von MOTORRAD dankbar an. Wir freundeten uns an, bis Jim die Katze aus dem Sack ließ: Er müsse noch nach Süddeutschland zur nächsten Klassik-Veranstaltung, ob wir nicht noch einen Platz frei hätten? So etwas wird ein heutiger Rennfahrer in 40 Jahren wohl kaum fragen.

Was für ein Erlebnis: Da fuhren ein sechsfacher Weltmeister, der völlig verdutzte Fotograf Hubert Hecker und ich nebeneinandersitzend 1000 Kilometer im VW-Bus. Wir verbrachten sogar die Nacht in derselben Kabine auf der Fähre. Hubert und ich lauschten Jims herrlichen Anekdoten aus seinem bewegten und bewegenden Leben. Wie er 1966 in Spa im strömenden Regen bei 250 km/h stürzte. Einmal gehört, vergisst man das Ende seiner Karriere nie mehr. Gentleman Jim muss sich nicht in den Vordergrund spielen. Er ist auch so präsent. Es ist keine Kunst, den sechsfachen Weltmeister bei einem seiner zahlreichen Auftritte live zu erleben. Aber es ist ein großes Vergnügen!

Valentino Rossi

Stefan Kaschel, Redakteur:

Es gibt Menschen, die mögen Valentino nicht. Es gibt sogar Menschen, die hassen ihn förmlich. Sie finden seine Haarmode unmöglich, seine Koteletten albern und verachten seine Extrovertiertheit zutiefst. Aber ich kenne niemanden mit etwas Sachverstand, der seine Leistung als Rennfahrer nicht würdigt. Neun Weltmeistertitel in allen Klassen, egal ob 125er-Zweitakter, 500er-GP-Rakete oder MotoGP-Bolide. Das geht nur mit ganz viel Talent, ganz viel Willen und einer klugen Strategie. Um es auf den Punkt zu bringen: Wo Rossi war, war das feinste Material, aber das muss man sich erst einmal verdienen. Wo Rossi war, war er fast immer die Nummer eins im Team – aber auch das ist nichts, was einem zugeflogen kommt, sondern eine Frage von Talent und einem hohen Maß an Skrupellosigkeit. Ich erinnere nur an seine berüchtigte Jerez-Attacke 2005 in der Zielkurve gegen den Teamkollegen Sete Gibernau. Da wurde der Widersacher ruck, zuck und ziemlich rüde von der Ideallinie geschubst. Rossis damaliges Motto: Der GP bin ich.

Und so kam er auch daher, der kleine Sonnenkönig des Fahrerlagers. Bis er in seiner Verblendung den ersten richtigen Fehler machte. Rossi dachte, er könne Ducati auf die Sprünge helfen, wie er Yamaha auf die Sprünge geholfen hatte. Vielleicht sogar gleich im ersten Jahr Weltmeister werden. Nichts war es, Rossi fuhr auf den flügellahmen roten Rennern hoffnungslos hinterher. Und erst jetzt – in der Zeit seiner größten Krise – wurde aus dem großen Rennfahrer und gnadenlosen Strategen Valentino Rossi ein Rennfahrer-Riese. Weil er nicht aufgab. Weil er kämpfte wie kein anderer. Weil er hinfiel – und wieder aufstand, an sich glaubte. Weil er das schaffte, was ihm keiner mehr zugetraut hatte. Statt ehrenvoll, aber traurig und geschlagen Abschied zu nehmen kam Rossi zurück. Und wie!

Heute kämpft Valentino wieder an vorderster Front, ist mit 35 Jahren Teil eines Spitzenquartetts. Zusammen mit dem jüngsten MotoGP-Weltmeister aller Zeiten, Marc Márquez. Mit einem der komplettesten Rennfahrer aller Zeiten, mit Jorge Lorenzo. Und mit einem der unglücklichsten Rennfahrer aller Zeiten, dem titellosen Dani Pedrosa. Eine stärkere WM-Spitze hat es seit Rainey, Schwantz und Doohan nicht mehr gegeben. Wer weiß, vielleicht gelingt ihm ja noch der ganz, ganz große Coup. Rossis neuer Vertrag läuft bis 2016. Dann tritt die MotoGP mit Einheitselektronik an, ist der momentane Honda-Vorsprung vielleicht passé. Wenn Rossi dann noch einmal Weltmeister würde, wäre er wohl endgültig der größte Rennfahrer aller Zeiten. Für mich ist er es jetzt schon, zehnter Titel hin oder her. Allein dass er möglich erscheint, ist ein Wunder – mit Namen Valentino.

Ken Roczen

Gert Thöle, Testchef

Mein Freund Didi Lacher rief mich an: „Komm da mal hin, schau dir den Junior-Cup an. Da fährt ein ganz Kleiner, der wird garantiert mal ein ganz Großer.“ Ein Deutscher als Spitzencrosser? Heutzutage? Besser als früher Weil, Bauer, Lacher, Beirer? Glaub ich nicht. Wir haben hier nicht gerade das beste Umfeld für Nachwuchsfahrer. Trotz aller Skepsis bin ich 2005 jedenfalls hingefahren nach Tensfeld nahe Lübeck. Ein weiter Weg, nur wegen des kleinen Burschen aus Thüringen, gerade einmal elf Jahre alt. Aber es hat sich gelohnt. Sie mussten ihm beim Start Klötze unter die Füße schieben, damit er nicht umkippt. Denn eigentlich war er viel zu klein für die Suzuki. Dagegen waren die Konkurrenten schon fast richtige Männer, kräftige Nachwuchs-Crosser aus ganz Europa. Und dann hat der Kleine sie fast alle eingedost. Ich erinnere mich an den großen 30-Meter-Table, den nur die Mutigsten schafften: Da war er so hoch in der Luft, dass man nur noch einen riesigen Helm mit zwei Rädern dran sah. Sein damaliger Förderer und Mäzen Bert Poensgen skizzierte gewohnt vollmundig einen Zeitplan, der Ken in wenigen Jahren an die Spitze der Welt bringen sollte. Und alle haben gebetet, dass der Kleine wachsen möge, denn als Kind war er immer kleiner und dürrer als Gleichaltrige. Doch plötzlich legte er an Körpergröße zu, gewann an Kraft. Dann ging alles ganz schnell mit der Karriere.

Heute muss man feststellen: Bert Poensgen hatte damals recht. Ken Roczen wurde 2009 mit unglaublichen 15 Jahren Deutscher MX2-Meister, 2011 mit nur 17 Jahren MX2-Weltmeister, ging 2012 in die USA und mischt drüben die Cross-Superstars wie Stewart, Dungey und Villopoto auf. Momentan führt er die Outdoor-Meisterschaft in der 450er-Topklasse an. Man darf ohne Übertreibung sagen: Er ist nur noch einen winzigen Schritt davon entfernt, als bester Crosser der Welt zu gelten. Ein Deutscher! Wahnsinn!

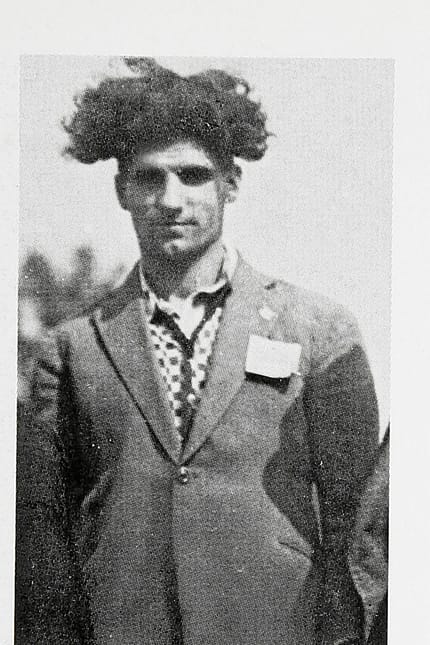

Omobono Tenni

Michael Pfeiffer, Chefredakteur:

Schon der Vorname wirkt für heimische Ohren skurril: Omobono. Noch skurriler wirkte auf mich seine wilde Haartracht. Sah dieser Typ nicht aus wie der Urahn von Marco Simoncelli? Entdeckt habe ich sein Foto in einem Buch über Moto Guzzi. Schnell war für mich klar: Omobono Tenni musste ein Held auf zwei Rädern gewesen sein. Der Italiener war der erste Nichtbrite, der auf der Isle of Man die TT gewonnen hatte. 1937 mit seiner 250er-Moto Guzzi siegte er trotz Sturzes und Kerzendefekts. Sieben Runden mussten die Piloten damals fahren. Tenni schaffte das in gut dreieinhalb Stunden mit einem Schnitt von 120,22 km/h. Die Briten gaben ihm danach den Spitznamen „The Black Devil“, und ein Radioreporter kommentierte: „Die Nachrichten, die mich von allen Abschnitten der Strecke erreichen, gleichen sich in einem Punkt: Tenni kurvt dermaßen verrückt um die Strecke, dass Zweifel aufkommen, ob er das Rennen in einem Stück beendet.“

Moto Guzzi-Werksfahrer wurde er durch eine Harakiri-Aktion 1932: Er überholte auf seiner privaten Miller Balsamo den Guzzi-Werksfahrer Pietro Ghersi in der letzten Runde. Frei nach seinem Motto: „Fahre immer volle Pulle, Rennen gewinnen reicht mir nicht.“ Danach hatte er den Job. 47-mal gewann er in der Folge für Moto Guzzi. Ein Mann der langen Reden wurde er nie. Gewöhnlich informierte er seine Frau nach einem Rennen per Telegramm: „Erster geworden, Küsse, Tenni.“ Cool, würde man heute sagen. Autorennen fuhr er auch – und zwar auf Maserati. Dass er das ebenfalls ziemlich gut konnte, überrascht nicht wirklich.

Nach dem Krieg, mit 40 Jahren, setzte Tenni seine Rennerei fort. „Ich höre erst auf, wenn ein Schnellerer kommt“, kommentierte er sein Alter. 1947 wurde er wieder 500er-Europameister. Doch wie so oft in den alten Zeiten wurde seine Karriere jäh beendet. Am 1. Juli 1948 zerschellte Tenni in Bern an einem Baum. Dabei hatte er großes Pech: Er war von seiner nagelneuen Werks-Guzzi auf eine Trainingsmaschine gewechselt. Diese hatte aber längere Fußrasten, womit er aufsetzte und aus der Kurve geschleudert wurde. Ein tragisches Ende, genauso wie das von Marco Simoncelli 63 Jahre später. Tenni war ein Held, gar keine Frage. Doch wen die Götter lieben…