Den ganzen Nachmittag lang pendelt der Lenker rast- und ruhelos um seine Mittelstellung, ohne in dieser jemals länger als zwei, drei Sekunden zu verharren. Eine Kurve folgt der anderen, mal spitz und tricky, mal weit und schnell. Ein vorweihnachtliches Märchen? Nein, eine paradiesisch-irdische Tour mitten im Winter in der malerischen Berglandschaft nahe der Côte d‘Azur. Bei der die beiden Maschinen das Tüpfelchen auf dem i bilden. Sie huschen spielerisch leicht durchs Kurvengewirr, satte 170 PS in der Spitze schieben mit einer solchen Inbrunst voran, dass das Vorderrad nur noch sanft auf dem Asphalt auftitscht. Herrlich, mit Arbeit hat das eigentlich nichts zu tun, es ist das reine Vergnügen.

Testfahrt mit zwei Supersportlern? Nein, es sind die aktuellen Speerspitzen im Segment der Sporttourer, Honda VFR 1200 F und BMW K 1300 S . Maschinen, mit denen man auch mal eine längere Anfahrt zu zweit zurücklegen kann, ohne am Abend jede einzelne Gräte zu spüren. Klassische Sporttourer eben. Ein Begriff, den die Hersteller offensichtlich fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Honda lässt die VFR 1200 F unter dem nebulösen Begriff "Roadsport" laufen, BMW wirft die K 1300 S zusammen mit der S 1000 R in den Topf der Sportler. Was macht denn eigentlich die Bezeichnung Sporttourer zum No-go? Sicher, ein Verkaufshit war manch jüngerer Repräsentant dieser Spezies nicht. Dafür, dass es bedauerliche Einzelschicksale gab, sollte man aber nicht die gesamte Branche zur Rechenschaft ziehen.

Sporttourer sind ja im Prinzip wahre Allrounder. Sie sind heiß genug für die Hausstrecke - siehe oben -, taugen aber auch für die Wochenendtour mit Sozia und Gepäck. Und Big Bikes vom Schlage einer VFR 1200 F und K 1300 S bilden den momentanen Gipfelpunkt dieser Zunft. Auch und vor allem in punkto Leistung: Die nominell 173 PS starke VFR zielt genau auf die 175 PS leistende K 1300 S. Das Konzept ist ähnlich - bei beiden treibt ein potenter Vierzylinder über einen Kardanantrieb das Hinterrad an -, die Umsetzung aber recht unterschiedlich. BMW geht mit Duolever-Vorderradaufhängung einen unkonventionellen Weg bei der Fahrwerkstechnik, Honda tut dies eher beim Motor mit einem ungewöhnlich ineinander verschachtelten 76-Grad-V4, dessen kompakte Unicam-Köpfe von den hauseigenen Crossern abgeleitet wurden. Da darf man gespannt sein, wie sich die unterschiedliche Philosophie auf die Praxis auswirkt und wer am Ende mehr Punkte einfährt. Der Kampf der Giganten geht in die erste Runde.

Doch bevor überhaupt der erste Meter gefahren wird, hat sich die BMW bereits einen satten Punktevorsprung gesichert. Die Testmaschine protzt mit umfangreicher Ausstattung. Extras, die allerdings mit zum Teil saftigen Aufpreisen erkauft werden müssen. Mit fast 18000 Euro legt der Kunde für eine luxuriös ausgestatte BMW fast 3000 Euro mehr hin als für eine VFR in Grundausstattung. Elektronisch kontrolliertes Fahrwerk, Antischlupfregelung, Reifendruckkontrolle, Schaltautomat: Das alles kann Honda allerdings nicht mal optional bieten.

Überflüssiger Schnickschnack? Keineswegs. Selbst so banale Dinge wie die ziemlich genau funktionierende Restreichweiten-Anzeige des BMW-Bordcomputers lernt man schnell schätzen, wenn das Tankstellennetz spärlich ist. Auch auf der Honda, die mit ihrem 18-Liter-Tank bei höherem Verbrauch früher an die Tanke zwingt (auf der Landstraße 5,9 Liter gegenüber 5,3 Liter bei der 19 Liter bunkernden BMW), hätte man diese Anzeige gern. Etwas mehr Tankvolumen würde jedoch beiden gut anstehen, bei engagierter Fortbewegung schrumpft die Reichweite schnell auf unter 250 Kilometer.

Keine Experimente macht die VFR in der Fahrwerkstechnik. Und das muss kein Nachteil sein, gegen konventionelle, bewährte Technik ist überhaupt nichts einzuwenden. Vor allem, wenn sie so überzeugend umgesetzt wird wie bei der VFR. Aufbrüche und Flickschusterei im Asphalt bügelt die Honda VFR mit einer sehr komfortablen Abstimmung eleganter weg als die auf harte Kanten ein wenig staksig reagierende BMW. Kardanreaktionen sind - obwohl der simpel aufgebaute VFR-Antriebsstrang auf eine Momentenabstützung verzichtet - noch weniger als bei der BMW zu bemerken.

Das Fahrwerk der S wirkt selbst in der Comfort-Einstellung des ESA straffer, sportlicher und kann mit ein paar Tastendrucken am Lenker während der Fahrt blitzschnell und effektiv umgestellt werden. Zum Beispiel, wenn einen plötzlich der Hafer sticht. Dazu muss der Honda-Pilot anhalten und den Schraubendreher bemühen. Er wird aber schnell feststellen, dass selbst bei ganz geschlossener Zugstufe am hinteren Federbein etwas wenig Dämpfungsreserven für den Zweipersonenbetrieb bleiben.

Im Gegensatz zum ESA-Fahrwerk nutzt der BMW-Fahrer ein weiteres Elektronik-Feature im Alltag kaum jemals: die Antischlupfkontrolle ASC. Anders als bei den Traktionskontrollen der Sportler geht es hier nicht um das Fahren im Grenzbereich, sondern um eine erhöhte Sicherheit für den Notfall. Die Grenzen der Physik setzt die Elektronik zwar nicht außer Kraft, aber falls man der K auf zweifelhaftem Terrain mal zu heftig die Sporen gibt, greift das ASC ein.

Das kann bei gemessenen 174 PS schon mal passieren, da die 1300er-K-Triebwerke einfach bestialisch zur Sache gehen und in jedem Drehzahlbereich mit einer unglaublichen Vehemenz inbrünstig voran schieben. Power, die auch akustisch präsent ist. Schon beim Anlassen blafft der BMW-Reihenvierer einen mit einem herzhaften "Wuff" an. Und wenn die Auspuffklappe die Bahn frei macht, schmettert die K ihre Kraft in den Äther. Sound und Feeling, das manch einer von BMW nicht erwartet. Der Fahrer hört den Motor aber nicht nur, er spürt ihn auch. Vor allem im mittleren Bereich, wenn es in Lenker und Sitzbank kribbelt. Trotzdem wird das K-Kraftwerk jedoch niemals heimtückisch, bleibt dank der linearen Leistungsentwicklung immer über den Gasgriff leicht kontrollierbar. Im Klartext: Wenig Gas heißt wenig Vortrieb, viel Gas bedeutet viel Druck - ganz viel.

Fahrverhalten

Was sich bei der Honda ein wenig anders darstellt. Oben heraus entwickelt die VFR einen vergleichbaren Schub, ein paar PS hin oder her spielen im Alltag keine Rolle. Dass sie acht PS unter der Werksangabe bleibt, ist daher unwesentlich, zumal sie auf der Autobahn ohnehin bei Tempo 250 abriegelt. Suchtpotenzial hat der einmalige, unrhythmisch schmetternde Schlag des V4-Triebwerks, wenn die Auspuffklappe ab etwa 6000/min öffnet. Aber nur so lange, wie man den Motor fordert, in den unteren Regionen ihres Repertoires lässt die VFR den standesgemäßen Druck vermissen, was leider auch für den Sound gilt. Dass ein fetter 1200er beim Beschleunigen bei 3000 Umdrehungen in ein derartiges Loch fällt, enttäuscht doch ein wenig, besonders in Relation zum bayerischen Kraftmeier. Beim parallelen Durchzug muss der Honda-Fahrer einen Gang runter schalten, um mit der BMW mithalten zu können.

Wo Täler sind, locken immer auch die Berge. Nachdem das Turbodieselloch überwunden ist, setzt der Schub der VFR um so heftiger ein. Sicher macht es an, wie sich die Kraft innerhalb weniger hundert Umdrehungen zu potenzieren scheint, wie die VFR plötzlich voranschießt. Ein besonderer Kick, der allerdings nicht ganz unkritisch ist. Im Top-Test-Parcours verzierte die VFR den Asphalt mit langen schwarzen Strichen. Ganz nett, wäre da nicht die weniger amüsante Kehrseite der Medaille, die drohende Highsider-Gefahr, die durch keinerlei elektronische Helferlein gebannt wird.

Uneingeschränkt überzeugen kann hingegen das Handling, und zwar bei bei-den Maschinen. Sicher fahren sie nicht so easy wie quirlige 600er, von den 258, beziehungsweise 268 Kilogramm ist in Fahrt jedoch wenig zu spüren. Ohne übergebührlichen Krafteinsatz lassen sich beide Maschinen auf winkligen Straßen von einer Schräglage in die andere werfen. In Kurven läuft die BMW dank der hervorragend mit dem K-Fahrwerk harmonierenden Conti-Bereifung äußerst neutral und präzise. Honda stellte die Testmaschine leider statt auf die erheblich besser harmonierenden Dunlop Roadsmart auf Bridgestone BT 021, die in Kurven ein gewisses Eigenleben entwickeln und ständiges Korrigieren erfordern.

Im Gegensatz zu Motor und Fahrwerk, wo BMW klar dominiert, herrscht beim Thema Bremsen eine Pattsituation. ABS haben beide, außerdem eine teilintegrale Verbundbremse. Die unterschiedlichen Philosophien erläutert der oben stehende Kasten. Anzumerken wäre, dass es hier um Bremsen im ABS-Regelbereich geht, solche Grenzerfahrungen meistert die BMW klar besser. In der tagtäglichen Praxis kann die Honda-Bremse leichte Vorteile verbuchen. Die mächtigen Sechskolbenzangen liefern den besseren Druckpunkt und das klarere Feedback, Fading ist für diese Anlage ein Fremdwort. Bei der BMW wandert der Druckpunkt am Hebel ein wenig, wenn man einen Pass hinunter bläst. Und sensible Fahrer vermissen etwas Feedback und Feingefühl. Macht aber wenig, denn die Verzögerungswerte der lang gestreckten K-Modelle sind bekanntermaßen brutal.

Am Ende eines Tages auf dem Motorrad fallen ergonomische Unterschiede ins Gewicht. Die BMW ist trotz ihres breiter bauenden Reihenvierers überraschend schmal, der Knieschluss am Tank für große wie kleine Fahrer perfekt. Der K-Fahrer sitzt höher und dichter am Lenker, also etwas sportlicher. In dieses Bild passen auch die hoch angebrachten Rasten, der Preis für grenzenlose Schräglagenfreiheit ist ein spitzerer Kniewinkel. Auf Dauer vielleicht nicht ganz so bequem wie auf der VFR, deren Fahrer eher im als auf dem Motorrad hockt, sich aber auch ein wenig mehr nach dem Lenker strecken muss. Insgesamt ist die VFR das etwas bequemere Motorrad, die K das sportlichere.

Was eigentlich schon fast das Fazit der Geschichte sein könnte. 1:0 für BMW: Es ist der Sieg eines exzellenten Motorrads über ein sehr gutes, könnte man an das Fazit des Top-Tests der VFR in MOTRRRAD 1/2010 anknüpfen. Und es ist ein klarer, unumstrittener Sieg, die K 1300 S liegt in beinahe jeder Disziplin vor der VFR 1200 F. Erstaunlich, welche Manieren die Münchner dem K-Modell mittlerweile anerzogen haben. Bei der VFR überrascht vor allem die weniger harmonische Leistungsentfaltung, das störrische Fahrverhalten ließe sich mit anderen Pneus leicht verbessern.

Tourentauglichkeit

Sport oder Touring? Das ist bei einer K 1300 GT keine Frage, Die GT ist ein mächtiges, schweres Motorrad, das gilt bezüglich der Maße wie der Masse. Aber es überrascht immer wieder, wie handlich und leicht sich die GT auf kurvigen Straßen fahren lässt. Dennoch, im direkten Vergleich spielt die VFR mit guter Balance und leichterem Handling in einer anderen Liga. Schließlich stehen hier knapp 270 Kilogramm (VFR) satten 300 Kilogramm (K 1300 GT) gegenüber. Für den Motor gilt das im Vergleichstest gesagte, die sogar noch etwas besser durchziehende K überflügelt die VFR mit ihrem eindrucksvollen Drehmoment und der linearen Leistungscharakteristik klar.

Aber wie sieht es mit touristischen Fähigkeiten der Honda aus? Sicher ist die GT das komfortablere Motorrad. Fahrer und Passagier erfreuen sich an einer Sitzgelegenheit der Kategorie „Erste Klasse“, wenn auch das vordere Sitzkissen ein wenig straffer gepolstert sein könnte. Bei der Honda muss man differenzieren: Der Fahrer ist in der „Business Class“ untergebracht, gehobener Komfort auch auf der Langstrecke. Sein Sozius muss sich hingegen mit einem Sitz der Marke Holzklasse begnügen: etwas hart und beengt.

Luxus kennzeichnet auch das Bordequipment der GT: die Vollausstattung beinhaltet einen hervorragenden, elektrisch einstellbaren Windschutz. Die viel kleinere, dafür aber aerodynamisch ausgefeilte Verkleidung der VFR bietet weniger Windschutz, aber auch weniger Turbulenzen.

Fazit: Als Tourer ist die GT auf langen Strecken nahezu unschlagbar. Nicht umsonst liegt sie mit 768 Punkten unangefochten auf Platz eins der MOTORRAD-Bestenliste.

Technische Daten Honda VFR 1200 F

Motor:

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-76-Grad-V-Motor, je eine obenliegende, kettengetriebene Nockenwelle, vier Ventile pro Zylinder, Gabelkipphebel und Tassenstößel, Nasssumpfschmierung, Einspritzung, Ø 44 mm, geregelter Katalysator, Lichtmaschine 570 W, Batterie 12 V/12 Ah, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, (Anti-Hopping), Sechsganggetriebe, Kardan, Sekundärübersetzung 2,699.

Bohrung x Hub 81,0 x 60,0 mm

Hubraum 1237 cm³

Verdichtungsverhältnis 12:1

Nennleistung 127,0 kW (173 PS) bei 10000/min

Max. Drehmoment 129 Nm bei 8750/min

Fahrwerk:

Brückenrahmen aus Aluminium, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm, verstellbare Federbasis und Zugstufendämpfung, Einarmschwinge aus Aluminium, Zentralfederbein mit Hebelsystem, verstellbare Federbasis und Zugstufendämpfung, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 320 mm, Sechskolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 276 mm, Doppelkolben-Schwimmsattel, Teilintegral-Bremssystem mit ABS.

Alu-Gussräder 3.50 x 17; 6.00 x 17

Reifen 120/70 ZR 17; 190/55 ZR 17

Bereifung im Test Bridgestone BT 021 „N“

Maße und Gewichte:

Radstand 1545 mm, Lenkkopfwinkel 64,5 Grad, Nachlauf 101 mm, Federweg v/h 120/130 mm, Sitzhöhe* 800 mm, Gewicht vollgetankt* 268 kg, Zuladung* 195 kg, Tankinhalt 18,5 Liter.

Garantie drei Jahre

Service-Intervalle 12000 km

Farben Rot, Silber, Weiss

Preis 14900 Euro

Nebenkosten zirka 170 Euro

* MOTORRAD-Messungen

Technische Daten BMW K 1300 S

Motor:

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei Ausgleichswellen, zwei obenliegende, zahnrad-/kettengetriebene Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, Schlepphebel, Trockensumpfschmierung, Einspritzung, Ø 46 mm, geregelter Katalysator, Lichtmaschine 580 W, Batterie 12 V/14 Ah, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, Kardan, Sekundärübersetzung 2,82.

Bohrung x Hub 80,0 x 64,3 mm

Hubraum 1293 cm³

Verdichtungsverhältnis 13:1

Nennleistung 129,0 kW (175 PS) bei 9250/min

Max. Drehmoment 140 Nm bei 8250/min

Fahrwerk:

Brückenrahmen aus Aluminium, Doppellängslenker aus Aluminium (mit ESA: verstellbare Dämpfung), Lenkungsdämpfer, Zweigelenk-Einarmschwinge aus Aluminium, Zentralfederbein mit Hebelsystem, verstellbare Federbasis und Zugstufendämpfung (mit ESA: verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung), Doppelscheibenbremse vorn, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 265 mm, Doppelkolben-Schwimmsattel, Teilintegral-Bremssystem mit ABS.

Alu-Gussräder 3.50 x 17; 6.00 x 17

Reifen 120/70 ZR 17; 190/55 ZR 17

Bereifung im Test Continental Sport Attack, hinten „C“

Maße und Gewichte:

Radstand 1585 mm, Lenkkopfwinkel 60,4 Grad, Nachlauf 104 mm, Federweg v/h 115/135 mm, Sitzhöhe* 830 mm, Gewicht vollgetankt* 258 kg, Zuladung* 202 kg, Tankinhalt/Reserve 19,0/4,0 Liter.

Gewährleistung zwei Jahre

Mobilitätsgarantie zwei Jahre

Service-Intervalle 10000 km

Farben Grau-Schwarz/Orange/Silber-metallic

Preis 15950 Euro

Preis Testmotorrad** 17900 Euro

Nebenkosten zirka 206 Euro

* MOTORRAD-Messung

** inklusive: Safety-Paket (400 Euro): RDC, ASC, ESA elektronisch einstellbares Fahrwerk (740 Euro), Schaltassistent (360 Euro), Heizgriffe (195 Euro), Bordcomputer (145 Euro), Gepäckbrücke (110 Euro).

Messungen

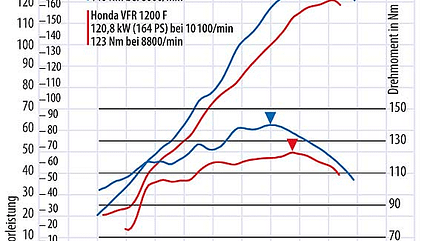

Bei 3000/min fällt die VFR in ein Loch, um danach umso heftiger zuzulegen. Der im Diagramm nur angedeutete Leistungszuwachs bei 6500/min wirkt sich in den unteren Gängen viel stärker aus. Die leichten Wellen der BMW sind hingegen nicht spürbar, die K 1300 S hat überall Druck ohne Ende.

Höchstgeschwindigkeit

| Hersteller | km/h |

| BMW | 285 |

| Honda | 250 |

Beschleunigung

| Hersteller | 0-100 km/h (in sek) | 0-140 km/h (in sek) | 0-200 km/h (in sek) |

| BMW | 2,9 | 4,3 | 7,8 |

| Honda | 3,0 | 4,7 | 8,9 |

Durchzug

| Hersteller | 60-100 km/h (in sek) | 100-140 km/h (in sek) | 140-180 km/h (in sek) |

| BMW | 3,3 | 3,2 | 3,4 |

| Honda | 4,5 | 3,8 | 4,1 |

Kraftstoffverbrauch (Landstraße)

| Hersteller | Liter/100 km |

| BMW | 5,3 |

| Honda | 5,9 |

Theoretische Reichweite (Landstraße)

| Hersteller | Kilometer |

| BMW | 358 |

| Honda | 314 |

Bremsmessungen

Reden wir einmal über den Notfall: Der Fahrer zieht heftig am Hebel, und das ABS muss das Blockieren der Räder verhindern. Dabei zählen natürlich ein feines Regelverhalten und kurze Bremswege. Entscheidend ist bei den beiden Testmaschinen, an welchem Hebel man zieht beziehungsweise drückt. Bei der BMW betätigt man beim Zug am Handhebel automatisch auch die Hinterradbremse, das Pedal wirkt hingegen ausschließlich hinten. Bei Honda wirkt das Pedal auf beide Bremsen, der Hebel hingegen ausschließlich vorn.

Zwei unterschiedliche Philosophien einer teilintegralen Verbundwirkung also. Die BMW kommt routinierten Motorradfahrern mehr entgegen, die zum Beispiel beim Einleiten von Kurven gern hinten isoliert bremsen wollen. Die Honda ist für weniger routinierte Fahrer leichter zu bremsen, die im Notfall mehr Druck aufs Pedal bringen. Sie verzögert immer recht ordentlich, ob man Hebel, Pedal oder beides betätigt.

Überraschend allerdings, dass die Vorderradbremse allein im ABS-Regelbereich nur mittelprächtige Bremswege ergibt. Der Tip für VFR-Fahrer muss daher lauten, im Notfall beide Bremsen einzusetzen. Die K 1300 bringt es locker auf brutale zehn m/s2. Und dabei ist es relativ egal, ob man nur den Handhebel einsetzt oder das Pedal zur Hilfe nimmt. Nur hinten zu bremsen, bringt dagegen wenig. Vorteil BMW also? Im Prinzip schon. Allerdings regelt und pulsiert die K recht derb, das ABS der VFR erledigt den Job ausgesprochen feinfühlig – wenn auch nicht ganz so effektiv.

Bremsen aus 100 km/h

| BMW K 1300 S | Verzögerung | Bremsweg |

| Beide Bremsen | 10,2 m/s² | 37,8 m |

| Nur Vorderradbremse | 10,2 m/s² | 37,8 m |

| Nur Hinterradbremse | 4,4 m/s² | 89,7 m |

| Honda VFR 1200 F | Verzögerung | Bremsweg |

| Beide Bremsen | 9,5 m/s² | 40,6 m |

| Nur Vorderradbremse | 8,2 m/s² | 47,0 m |

| Nur Hinterradbremse | 8,1 m/s² | 47,6 m |

Fazit

Platz 1: BMW K 1300 S

Gegen den Bayern-Express mit seinem begeisternd starken Antrieb, dem tollen Fahrwerk und kompletter Ausstattung ist kein Kraut gewachsen.

Platz 2: Honda VFR 1200 F

Ohne Frage ebenfalls ein gutes Motorrad, das aber wegen der überraschenden Durchzugsschwäche sowie der unglücklichen Bereifung der Testmaschine keine Chance hat.

Unantastbar sind die Fahrleistungen der BMW, der Reihenvierer schiebt einfach mächtig voran. Der V4 der Honda geht gewiss nicht schlecht, leistet sich aber beim Durchzug einen Durchhänger und schneidet den Topspeed bei 250 km/h ab. Dafür kann die VFR beim gesamten Antriebsstrang punkten, Kupplung und Getriebe arbeiten geschmeidiger, die Lastwechsel wirken sanfter. Die K gestaltet den Gangwechsel härter, außerdem rupft die Kupplung ein wenig.

Sieger Motor: BMW

Welchen Unterschied Reifen machen: Mit Dunlop Roadsmart lief die VFR bei den Präsentationen recht rund, mit Bridgestone BT 021 reagiert sie störrisch auf Bodenwellen und muss mit mehr Kraft in Schräglage gebracht werden. Auf ebenen, schnellen Passagen fällt das weniger auf. Erstaunlich, wie gut dagegen BMW das früher etwas ungelenke Duolever-Fahrwerk im Griff hat. Mit den Conti Sport Attack fährt die K 1300 S sehr ausgewogen und neutral.

Sieger Fahrwerk: BMW

Die unterschiedliche Ergonomie ist Letztendlich eher Geschmackssache. Honda bietet den bequemeren, BMW den sportlicheren Sitzplatz. Die VFR liegt beim Windschutz und bei der Sicht in den Spiegeln eine Nuance vorn. Dafür kontert die K 1300 mit umfangreicher Serien- und Extraausstattung und bei der Handhabung, da zählen solche Nettigkeiten wie zugängliche Reifenventile oder die einfache Ölkontrolle.

Sieger Alltag: BMW

In diesem Kapitel kann die VFR endlich gegenhalten: Sie verfügt über vorzügliche Bremsen mit standhaftem Druckpunkt und klarem Feedback. Allerdings verzögert die BMW im ABS-Regelbereich brutal. Lenkerschlagen ist bei der VFR gar kein Thema, bei der K 1300 höchstens ansatzweise zu bemerken.

Sieger Sicherheit: BMW

Drei Jahre Garantie für die VFR, das sollte Vorbild und Ansporn für die Mitbewerber sein. Trotz etwas höherem Verbrauch gewinnt die Honda dieses Kapitel.

Sieger Kosten: BMW

| Maximal | BMW | Honda | |

| Gesamtwertung | 1000 | 742 | 693 |

| Platzierung | 1. | 2. | |

| Preis-Leistungs-Note | Bestnote 1,0 | 2,2 | 2,3 |

Sieger Preis-Leistung: BMW

Mit den vielen Extras wird die K 1300 S ziemlich teuer, bietet aber auch mehr fürs Geld als die Honda in der Basisversion.