Der gemeine Kontinentaleuropäer findet Inseln, nun ja …, nett. Auf Rügen, Sylt oder Malle hält er gern seinen blassen Wanst für ein paar Wochen in die Sonne und trägt die neueste Sandalenmode in Tennissocken zur Schau. Doch bald schon stellt sich auf dem Eiland ein vages Unbehagen ein. Ganz so, also wolle das aufgewühlte Meer den ganzen Erdhaufen in seiner schäumenden Gischt ertränken. Briten, Isländer oder Jamaikaner, sie sind uns irgendwie suspekt. Wenn dann eine Insel wie Japan auch noch vierzehn Flugstunden entfernt auf einem anderen Kontinent liegt, dann ist es mit unserem Verständnis für die dortigen Ureinwohner nicht weit her.

Doch nicht ohne Grund ist im ferngelegenen Kaiserreich alles so, wie es nun mal ist: Die vier japanischen Hauptinseln sind abgeschottet vom regen Austausch mit dem Festland – alles ist etwas schwieriger. Das prägt die Menschen. Sie sind robuster, können einstecken und sich schnell an ungewohnte Bedingungen anpassen.

Als Tokio 1923 einer unvorstellbaren Feuerwalze zum Opfer fiel, zögerten die Japaner nicht lange und bauten die Stadt in Rekordgeschwindigkeit wieder auf. Nach den zerstörerischen Angriffen der Amerikaner oder dem GAU in Fukushima war es kaum anders. Scheinbar gestärkt gingen sie aus der Niederlage hervor und machten sich ameisengleich ans Werk. Ganz so, als hätten sie schon immer mit dem Untergang gerechnet – ihn akzeptiert noch bevor er stattfand. Nun ja, wer auf einer Vulkankette am Ufer eines wilden Ozeans eine große Nation errichtet, sollte sich der Gefahren bewusst sein.

Die von Naturgewalten beeindruckte Seele Japans weiß also mit Rückschlägen umzugehen. Sich dem Schicksal stellen, gehört zum Wesen des Volkes. Auch wenn sie durch massiven Einsatz von Technologie alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihrer Vorsehung zu entrinnen. So wurden sie eine der führenden Industrienationen. Fügt man dieser Prägung noch einen deftigen Schuss asiatisch-konfuzianischer Weltanschauung hinzu, in der alles vergänglich ist, so versteht man die devote, strebsame Art der Japaner. Vielleicht.

Eine der kreativsten Customszenen der Welt

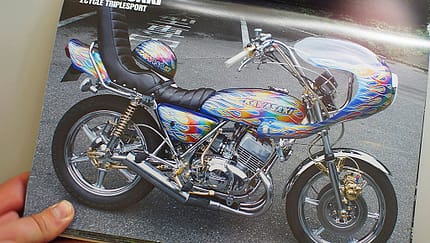

Mit diesem Wissen lässt sich schnell erkennen, dass die japanische Zweirad-Subkultur auch für das europäisch geschulte Auge etwas Besonderes ist. Das Land bietet vielleicht nicht die größte, bei genauerer Betrachtung aber eine der kreativsten Customszenen der Welt. Zudem ist es die Heimat der großen Vier – Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha. Die dominanten Hersteller haben über die letzten Jahrzehnte den Weltmarkt umgekrempelt. Spätestens seit der CB 750 Four gibt Japan den Ton an, auch wenn es in den letzten Jahren in Hamamatsu oder Minato etwas leiser wurde. Doch kein Grund zur Sorge. Im Heimatmarkt und den Nachbarländern verkaufen sich Yamaha R 25 oder Kawasakis kleine Ninja immer noch wie geschnitten Brot.

Neben den alltagsorientierten Roller- und Motorradfahrern gibt es einen vielfältigen Mikrokosmos, der Umbauer, Tuner, Motorsportler und all jene vereint, die sich zwischen Vintage und Heritage zu Hause fühlen. Wie bei uns gehört dazu ein guter Schuss Individualismus, Selbstdarstellung und das Ausleben unorthodoxer Lebensstile in einer überreglementierten Umwelt. Wer in Uniform zur Schule geht ist froh, sich später vom Konformismus der Gesellschaft zu distanzieren. Nichts Neues, sollte man meinen.

Im Gegensatz zu amerikanischen oder europäischen Straßen werden japanische von kleinen Maschinen dominiert. Durch staatlich auferlegte Hubraumlimits sind Ikonen wie die Yamaha SR 400 oder das ballonbereifte Spaßmobil TW 200 absolute Dauerbrenner in den Schraubergaragen Nippons. Doch weil das Fremde ewig lockt, spielen in der Szene auch ausländische Produkte eine große Rolle. Trotz der Nähe zum Nukleus der modernen Zweiradindustrie sind Bikes von Harley, Triumph, Ducati oder Moto Guzzi äußerst beliebte Klassiker.

Nach Jahren der wirtschaftlichen Stagnation hat sich die Szene zwangsläufig neu sortiert. Hier die japanischen Kleinhubräume – erschwinglich, einfach, praxisnah. Dort das alte, großvolumige Geraffel aus Good Old Europe oder Amerika, das eher für Besserverdiener infrage kommt. Beide Strömungen eint, dass sie unter Ausnutzung aller technischen Möglichkeiten oft mit maximalem Aufwand bis ins kleinste Detail arbeiten. Denn die japanische Kultur betrachtet selbst das Dingliche als beseelt. Je mehr feine Details ein Bike besitzt, desto größer ist die Chance auf eine transzendentale Erfahrung in dessen Sattel. Ein optimiertes und individualisiertes Motorrad setzt sich von der uninspirierten Masse ab, die in japanischen Großstädten stets erdrückend präsent ist. Aufwendig umgebaute Shovelheads, langgablige Yamahas oder klassische Triumph-Bobber kann man in den Straßen, anders als bei uns, häufig erleben. Denn der Japaner bewegt sein Motorrad wirklich. Er fährt. Mehr, als es sich so manch europäischer Sammler je trauen würde.

Die Liste bedeutender Macher in Japan ist lang

Wiederum eifern die Japaner immer mehr dem europäischen Stil nach, der sich in ihren Augen durch Café Racer, Bobber und auch dem Brat Style definiert. Gerade Letzteres ist spannend, weil „Brat Style“ zunächst nur ein Motorrad-Shop in Tokio war. Besitzer Go Takamine etablierte mit seinen ultraflachen Einzylinder-Umbauten eine markante Linie, die schließlich zum Sinnbild eines ganzen Genres wurde. Sauber, reduziert und dem Großteil der Federwege beraubt, schwappte der Brat Style-Trend wie ein Tsunami über die Weltmeere. In Japan selbst will man das immer noch nicht glauben.

Einflussreich sind sie also, die Japaner. Etwa Kengo Kimura, der Kopf von Heiwa Motorcycles, einem unglaublich produktiven Laden in Hiroshima, der gefühlt im Sekundentakt neue Motorräder auf die Öffentlichkeit loslässt. Seine Bikes sind simpel, klassisch und frönen dem Weniger-ist-mehr-Prinzip. Kaichiroh Kurosu von Cherry‘s Company lässt sich von anderen Idealen treiben. In Tokio zaubert er aus alten Zweizylindern fahrbare Unikate, die als schimmernde Highlights der nationalen Szene betrachtet werden müssen. Cherry´s umgebaute Harley XG 750 zum Beispiel basiert auf einem spektakulären Fahrwerk, das dem Turbo-Twin einen hübschen Rahmen gibt. Was nach Show und Shine aussieht funktioniert aber so gut, dass Cherry mit der XG auf der Rennstrecke ernsthaft zum Angriff blasen kann. Ein krasses Custombike, das trotz massiv veränderter Technik richtig gut funktioniert, ist im Rest der Welt zwar keine Selbstverständlichkeit. In Japan dagegen schon.

Die Liste bedeutender Macher lässt sich beliebig fortsetzen. Chicara Nagata zählt zur Elite des Landes. Er baut in vielen tausend Stunden Kunstwerke auf zwei Rädern, die ihm gern mal den Titel des AMD World Champion of Custom Bike Design einbringen. Seine Kreationen, mehr Skulptur denn Motorrad, werden zu horrenden Summen an Superreiche verkauft. Kollege Shinya Kimura, der in Kalifornien lebt, aber seine asiatischen Wurzeln nicht leugnet, tut es ihm gleich.

Und auch Shiro Nakajima, der Mann hinter Ritmo Sereno und 46 Works, muss erwähnt werden. Weil sich in seinen Fahrzeugen die große Liebe zu europäischen Klassikern und dem historischen Motorsport manifestiert. Shiros umgestaltete KTM untermauert das exemplarisch. Ein echter Reißer, diese weitgehend entkleidete RC8. Nakajima-San beweist, dass Performance, Dynamik und sinnvolle Sportlichkeit über dem Sex-Appeal thronen, den die meisten japanischen Umbauten fraglos versprühen. Denn neben extravagantem Design und innovativen Linien steht immer auch das Fahren im Fokus. In der japanischen Kultur ist ein funktional beraubter Gegenstand – wie ein unfahrbares Motorrad – nämlich nur halb so viel wert. Also bleibt das Motorrad stets ein praktisches Gefährt, auch als langgabliger Extrem-Chopper.

Meister der Emergenz

In Städten wie Tokio, wo die Subkultur der freidenkenden Custombiker am ehesten akzeptiert wird und nachts Parkhäuser zur Party-Location mutieren, macht das Motorradfahren nur selten Sinn. Fernab von Smog, Stau und engen Straßen treffen sich deshalb viele Japaner auf den bergigen Straßen des Hinterlandes. Oder bringen ihre wilden Schätze zu Shows oder auf kleine Rennstrecken, die sich quer über das Land verteilen. Ausstellungen, Track Days und Clubrennen prägen die Szene. Sie unterstützen den Austausch, der neben der digitalen Welt auch immer eine persönliche Note hat. Eine strenge Erziehung und der hohe Wert des Miteinanders im japanischen Alltag zeigen Wirkung.

Was Japan zum kreativen Hotspot für höchst eigenständige Motorräder macht ist also das Ergebnis verschiedenster Umstände. Trotz ähnlich strenger Vorgaben, wie wir sie vom deutschen TÜV kennen, sind bedingungsloser Perfektionismus, grenzenlose Inspiration und ein guter Schuss Bescheidenheit dafür verantwortlich, dass japanische Kreationen technisch wie ästhetisch echte Ausnahmeerscheinungen sind. Hier ist es mehr als anderswo möglich, durch das Zusammenspiel vieler kleiner Elemente ein Arrangement zu gestalten, das sich über die Summe seiner Teile erhebt. Emergenz nennt man das. Die Japaner sind offenbar Meister in dieser Disziplin.