Du bis’ aber groß geworden!“, sagt die Oma zum Enkelkind, nachdem sie es mehrere Monate nicht mehr gesehen hat. Wenn PS-Tester vor zehn Jahre alten Motorrädern stehen, hauen sie ähnlich clevere Sprüche raus, packen olle Kamellen aus und frotzeln ein wenig rum. „Weißt du noch, damals 2004 in Valencia. Bei dem 1000er-Vergleich …“ „Was meinst du denn?“ „Na komm, du weißt schon!“ „Ach hör doch auf, ich hatte es schon verdrängt. Dieser dämliche Sturz gleich in der ersten Rechtskurve, noch bevor ein einziges Bild geschossen war.“ „Genau, du auf der neuen Yamaha YZF-R1 – und versenkst sie gleich im Kies …“

Heute blicken wir auf drei Motorräder des Jahrgangs 2004. Eine Ducati 999 S, den damals – zumindest optisch – nackten Wahnsinn, die Kawasaki Z 1000 und die innovative Yamaha YZF-R1. Zum Vergleich stehen ihre heutigen Nachfolger parat – mit Ausnahme der YZF-R1. Hier mussten wir mangels Verfügbarkeit auf ein 2011er-Modell ohne Traktionskontrolle zurückgreifen.

An der Yamaha YZF-R1 wird deutlich, wie sehr die Japaner in der letzten Dekade an den Feinheiten der Superbikes gefeilt haben. Minimale Retuschen an der Geometrie gehören zu jeder Modellpflege, die Umstellung vom außergewöhnlichen Fünf- auf den herkömmlichen Vierventil-Zylinderkopf und die Einführung der Cross-Plane-Kurbelwelle allerdings nicht. Große Veränderungen auch in der Twin-Welt. Rangelten vor zehn Jahren noch die Honda VTR 1000 SP und die Aprilia RSV 1000 mit der Ducati 999 um die Krone, herrscht heute Totentanz. Lediglich Bologneser bieten mit der Ducati 1199 Panigale S noch einen Superbike-Twin an.

Dagegen herrscht im Naked Bike-Segment, hier durch die Kawasaki Z 1000 vertreten, ebenfalls Kontinuität. Ein großer Vierzylinder befeuert ein nach wie vor spektakulär gestyltes, unverkleidetes Motorrad. Doch auch hier haben sich außer dem Design auch die Charaktereigenschaften erheblich verändert. Mehr dazu auf den kommenden Seiten. Wir blicken zur Einstimmung lieber noch mal auf 2004 zurück und erinnern uns an Michael Schumachers siebten Formel 1-Weltmeistertitel, an Otto „Rehakles“ Rehagel, der mit der griechischen Nationalmannschaft Fußball-Europameister wurde, an die Einführung der Praxisgebühr und die Sommer-Olympiade in Griechenland.

Yamaha YZF-R1 (2004) und Yamaha YZF-R1 (2011)

Noch nie in der jüngeren Geschichte änderte ein Hersteller die Charakteristik eines Modells so einschneidend, wie es Yamaha bei der R1 im Jahr 2009 getan hat. Mit dem Hubzapfenversatz der Kurbelwelle („Cross-Plane“-Technik) um 90 Grad imitiert der Reihenvierzylinder die Zündfolge und damit den Sound eines waschechten V4. Damit hört sich der Antrieb zwar sehr gesittet und kultiviert an. Doch im Vergleich mit dem bedrohlichen, dumpf-aggressiven Röcheln der Yamaha YZF-R1 aus dem Jahr 2004 (Modellcode: RN 12) klingt die aktuelle Variante so harmlos wie ein glucksendes Baby. Die unterschiedliche Klangkulisse wirkt sich auch auf den Fahrstil aus. Hier die Ahnin, die ihren Treiber permanent anspornt, mit weit geöffneter Brause und hohen Drehzahlen durch die Gegend zu brennen. Dort die Neue (Code: RN 22), deren Blubbern dagegen wie ein Antiaggressionstraining wirkt.

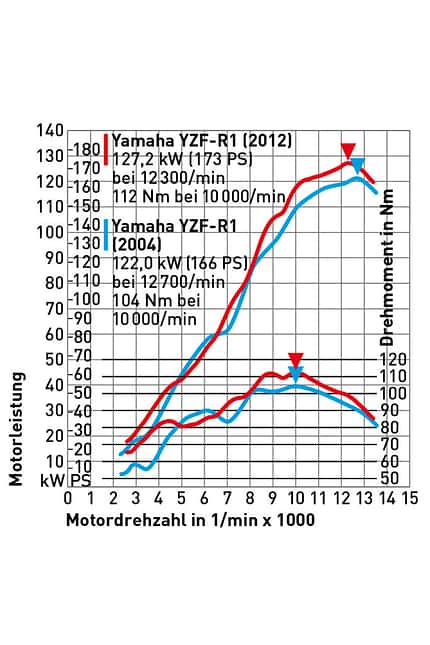

Doch wer daraus schlussfolgert, die RN 22 sei nur ein weichgespülter Sportler, irrt gewaltig! Denn mit ihrer fast über den kompletten Drehzahlbereich höheren Power marschiert sie wie Hölle und schießt ein ums andere Mal auf dem Hinterrad aus den Ecken. Der deutlichste Unterschied bei Leistung und Drehmoment herrscht bis zirka 5000/min. Dort puncht die Neue wesentlich kräftiger als ihre Ahnin, was ihr auch die besseren Durchzugswerte beschert. Außerdem powert sie wunderbar gleichmäßig durchs Drehzahlband, den berüchtigten Einbruch der „alten“ Yamaha YZF-R1 kennt sie nicht. Auch in Sachen Laufkultur hat die Neue ihre Nase leicht vorn, denn ihr charakteristisches Stampfen ist angenehmer als die feinnervigen Vibrationen des 2004er-Modells. Der „echte“ Reihenvierer kontert mit Angriffslust und Heißblütigkeit, ist eindeutig emotionaler. Dennoch entscheidet die Neue die Motorenwertung klar für sich.

Auch beim Fahrwerk liegt die aktuelle Yamaha YZF-R1 in jedem Kriterium zumindest gleichauf und überflügelt die 2004er-Yam bei einigen Merkmalen. Doch die Unterschiede sind so gering, dass man sie nur im direkten Vergleich spürt. Die Neue pfeilt minimal stabiler durch die Ecken, und das Federbein filtert kurze, harte Kanten etwas besser. Außerdem rührt sie beim Ballern über mieses Geläuf nur kurz mit dem Lenker, während die Ausschläge bei der älteren Version markiger ausfallen. Dazu stellt sich die jüngere Variante beim Bremsen in Schräglage weniger auf, und die Sechskolbenzangen ihrer Stopper lassen sich minimal besser dosieren. Gleichstand herrscht dagegen beim Handling und der Zielgenauigkeit. Beide winkeln punktgenau und extrem leichtfüßig ab und zirkeln haarfein auf der vorgegebenen Linie – Weltklasse! Fans von Fahrassistenzen freut, dass die Neue eine Traktionskontrolle bietet. Mangels Verfügbarkeit dieses Modells scheuchten wir aber eine 2011er-Yam durch die Gegend, die dieses Feature noch nicht besitzt.

Die klotzigen Auspuff-Endtöpfe hatte aber auch diese schon. Sie sind zweifellos mit ein Grund, warum sich die RN 22 vergleichsweise mäßig verkauft hat. Wer sich bisher nur deswegen nicht für eine aktuelle Yamaha YZF-R1 erwärmen konnte, darf sich freuen. Denn Yamaha rüstet sein Superbike seit Neuestem ohne Aufpreis mit scharfen Akrapovic-Endtüten aus. Damit rückt sie optisch ein Stück näher an ihre packende Vorvorgängerin, die erstaunlich gut mithält und noch längst nicht zum alten Eisen gehört!

Volkmar Jacob

Daten

Yamaha YZF-R1 (2004)

| Antrieb | Vierzylinder-Reihenmotor, fünf Ventile/ Zylinder, 126 kW (172 PS) bei 12 500/min*, 104 Nm bei 10 500/min*, 998 cm³, Bohrung/Hub: 77,0/53,6 mm, Verdichtungs- verhältnis: 12,3:1, Zünd-/Einspritzanlage, 45-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette |

| Chassis & Bremsen | Leichtmetall-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel: 66,0 Grad, Nachlauf: 97 mm, Radstand: 1395 mm, Upside-down-Gabel, Ø Gabelinnenrohr: 43 mm, einstellbar in Federbasis, Zug- und Druckstufe. Zentralfederbein mit Umlenkung, einstellbar in Federbasis, Zug- und Druckstufe. Federweg vorn/hinten: 120/130 mm, Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17/6.00 x 17, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/50 ZR 17, Testbereifung: Michelin Pilot Power 2CT, 320-mm-Doppelscheibenbremse mit radial angeschlagenen Vierkolben-Festsätteln vorn, 220-mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel hinten |

| Performance | |

| Max. Hinterradleistung** | 116,2 kW (158 PS) bei 268 km/h |

| Beschleunigung** | 0 –100 km/h: 3,2 s 0 –150 km/h: 5,1 s 0 –200 km/h: 7,6 s |

| Durchzug** | 50 –100 km/h: 5,1 s 100 –150 km/h: 3,8 s |

| Höchstgeschwindigkeit* | 285 km/h |

| Maße und Gewicht | Länge/Breite/Höhe: 2060/800/1140 mm, Sitz-/Lenkerhöhe: 820/850 mm, Lenkerbreite: 655 mm, 203 kg vollgetankt, v./h.: 52,4/47,5 % |

| Verbrauch | Kraftstoffart: Super bleifrei. Durchschnittstestverbrauch: 8,5 Liter/100 km, Tankinhalt: 18 Liter, Reichweite: 211 km |

| Setup | |

| Setup Gabel | stat. neg. Federweg: 28 mm, Druckstufe: 8 K offen, Zugstufe: 9 K offen, Niveau: Standard |

| Setup Federbein | stat. neg. Federweg: 18 mm, Druckstufe: 3 K offen, Zugstufe: 8 K offen, Niveau: Standard |

| Grundpreis (2004) | 13295 Euro (inkl. Nebenkosten) |

| Alle Dämpfungseinstellungen von komplett geschlossen gezählt; statischer negativer Federweg senkrecht stehend ohne Fahrer; U = Umdrehungen; K = Klicks; *Herstellerangabe; **PS-Messung | |

Yamaha YZF-R1 (2011)

| Antrieb | Vierzylinder-Reihenmotor, vier Ventile/Zylinder, 134 kW (182 PS) bei 12 500/min*, 116 Nm bei 10 000/min*, 998 cm³, Bohrung/Hub: 78,0/52,2 mm, Verdichtungsverhältnis: 12,7:1, Zünd-/Einspritzanlage, 45-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette |

| Chassis & Bremsen | Leichtmetall-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel: 66,0 Grad, Nachlauf: 102 mm, Radstand: 1415 mm, Upside-down-Gabel, Ø Gabelinnenrohr: 43 mm, einstellbar in Federbasis, Zug- und Druckstufe. Zentralfederbein mit Umlenkung, einstellbar in Federbasis, Zug- und Druckstufe (high/low). Federweg vorn/hinten: 120/120 mm, Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17/6.00 x 17, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/55 ZR 17, Testbereifung: Michelin Pilot Power, 310-mm-Doppelscheibenbremse mit radial angeschlagenen Vierkolben-Festsätteln vorn, 220-mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel hinten |

| Performance | |

| Max. Hinterradleistung** | 120,5 kW (164 PS) bei 262 km/h |

| Beschleunigung** | 0 –100 km/h: 3,2 s 0 –150 km/h: 5,1 s 0 –200 km/h: 7,5 s |

| Durchzug** | 50 –100 km/h: 4,0 s 100 –150 km/h: 3,9 s |

| Höchstgeschwindigkeit* | 285 km/h |

| Maße und Gewicht | Länge/Breite/Höhe: 2090/775/1120 mm, Sitz-/Lenkerhöhe: 815/850 mm, Lenkerbreite: 655 mm, 215 kg vollgetankt, v./h.: 52,0/48,0 % |

| Verbrauch | Kraftstoffart: Super bleifrei. Durchschnittstestverbrauch: 8,9 Liter/100 km, Tankinhalt: 18 Liter, Reichweite: 202 km |

| Setup | |

| Setup Gabel | stat. neg. Federweg: 36 mm, Druckstufe: 14 K offen, Zugstufe: 12 K offen, Niveau: Standard |

| Setup Federbein | stat. neg. Federweg: 15 mm, Druckstufe high/low: komplett/18 K offen, Zugstufe: 5 K offen, Niveau: Standard |

| Grundpreis (2004) | 15790 Euro (inkl. Nebenkosten) |

| Alle Dämpfungseinstellungen von komplett geschlossen gezählt; statischer negativer Federweg senkrecht stehend ohne Fahrer; U = Umdrehungen; K = Klicks; *Herstellerangabe; **PS-Messung | |

Bewertung

| max. Punkte | Yamaha YZF-R1 2004 | Yamaha YZF-R1 2011 | |

| Antrieb | |||

| Beschleunigung | 10 | 9 | 9 |

| Durchzug | 10 | 7 | 8 |

| Leistungsentfaltung | 10 | 7 | 10 |

| Ansprechverhalten | 10 | 9 | 9 |

| Lastwechselreaktion | 10 | 9 | 9 |

| Laufkultur | 10 | 8 | 9 |

| Getriebebetätigung | 10 | 8 | 8 |

| Getriebeabstufung | 10 | 9 | 9 |

| Kupplungsfunktion | 10 | 5 | 8 |

| Traktionskontrolle | 10 | - | - |

| Zwischensumme | 100 | 71 | 79 |

| Fahrwerk | |||

| Fahrstabilität | 10 | 8 | 9 |

| Handlichkeit | 10 | 8 | 8 |

| Kurvenstabilität | 10 | 8 | 9 |

| Rückmeldung | 10 | 9 | 9 |

| Fahrwerksabstimmung vorne | 10 | 9 | 9 |

| Fahrwerksabstimmung hinten | 10 | 8 | 9 |

| Bremswirkung | 10 | 9 | 9 |

| Bremsdosierung | 10 | 8 | 9 |

| Aufstellmoment beim Bremsen | 10 | 7 | 8 |

| ABS-Funktion | 10 | - | - |

| Zwischensumme | 100 | 74 | 79 |

| Alltag und Fahrspaß | |||

| Sitzposition | 10 | 8 | 9 |

| Windschutz | 10 | 7 | 7 |

| Ausstattung | 10 | 5 | 6 |

| Verbrauch | 10 | 4 | 3 |

| Fahrspaß | 10 | 8 | 9 |

| Zwischensumme | 50 | 32 | 34 |

| Gesamtsumme | 250 | 177 | 192 |

| Platzierung | 2. | 1. | |

Kawasaki Z 1000 (2004) und Kawasaki Z 1000 (2014)

Der Applaus war frenetisch, als 2003 die „neue“ Kawasaki Z 1000 auf den Markt kam. Die Fans der Marke waren euphorisiert, die Fachpresse vom impulsiven Auftreten der Marke entzückt, und viele Motorradfahrer wurden binnen kürzester Zeit zu Zett-Rittern. Erinnerungen an die alten Z 900- und Z 1000-Zeiten wurden durch die „Vier-in-zwei-in-vier-Auspuffanlage“ mit ihren vier einzelnen Endschalldämpfern geweckt, und sofort war die alte Mär von „Frankensteins Tochter“ wieder auf dem Tisch. Seither ist die „neue“ Z 1000 gar nicht mehr so neu und mit ihrer kleineren Schwester, früher der Z 750 und heute der Z 800, eine tragende Säule der Kawasaki-Modellpalette geworden. Mit Frankenstein oder dem verruchten Fahrverhalten der ersten Z-Generation anno 1976 haben die modernen Zetts nichts mehr zu tun, mit unverkleidetem Fahrspaß auf der Landstraße dafür schon.

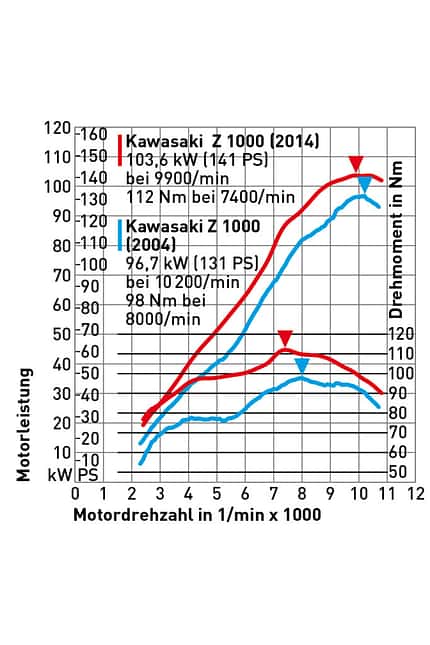

Ihre Herangehensweise an diese Kapitel ist allerdings gänzlich unterschiedlich. Die alte Z 1000 vereint einen aus dem ZX-9R-Triebwerk abgeleiteten Motor mit zahmer Mitte und agilem, druckvollem Top-End mit einem sehr weich abgestimmten Fahrwerk, während die moderne Zett einen sehr drehmoment- und durchzugsstarken Motor in ein sehr straffes Fahrwerk bettet. Und genau so fahren sich Oma und Urenkel auch. Das Ömchen muss gedreht und getriezt werden, soll es flott vorangehen, die Enkelin schüttelt sich Zwischenspurts und Überholmanöver ohne Schaltvorgänge aus dem Ärmel. Treu geblieben sind sich die Triebwerke in einem Punkt. Weder das 2004er- noch das 2014er-Triebwerk arbeiten vibrationsfrei. Diese Vibrationen scheinen zur Z 1000-Genetik zu gehören wie die vier Endtöpfe, der fette Hinterreifen, das bullige Gesamtpaket und die markant gestylte Lampenmaske.

Ab auf die Landstraße, ein kurzer Familienausflug steht an. Unter normalen Verkehrsbedingungen bleibt die Oma dem Enkel dicht auf den Fersen. Erst auf leeren Pisten wie im Nordschwarzwald kommt die alte Dame zunehmend in Atemnot. Ihre sehr kurz übersetzte und kräftig antretende Enkelin sticht auf und davon. Selbst erhöhte Schaltarbeit und permanente Drehzahlen über 7000 Touren helfen nur bedingt, in Schlagdistanz zu bleiben. Das Fahrwerk der alten Zett ist viel zu weich, die Bremsen unseres Testbikes zu stumpf. So hat die junge Z leichtes Spiel, enteilt souverän. Erst auf runzeligem Asphalt enger Landstraßen der dritten Ordnung kommt Oma wieder näher. Denn die aktuelle Z 1000 ist unnötig straff abgestimmt und benimmt sich dann teils derart bockig, dass dem Piloten Hören und Sehen vergeht. Erst das weite Öffnen der Dämpfung an der Gabel lässt Ruhe einkehren und macht die Z auch auf buckeligen Pisten zum gern genommenen Untersatz.

Dass trotz zehnjähriger Reifezeit niemand perfekt ist, zeigt sich an zwei weiteren Punkten der aktuellen Z 1000. Erstens: Das Getriebe der Neuen (380 km auf dem Tacho) lässt sich sehr schlecht schalten, hier punktet die 23 000 km alte Oma. Zweitens: Die Ausrichtung der Lenkerarmaturen an der Neuen ist Mist. Entweder sind die Hebel viel zu weit oben und man sieht etwas in den Rückspiegeln, oder man kann die Hebel bedienen (dazu muss man die Armatur etwas lösen und nach vorne drehen) und sieht dafür nichts mehr in den Spiegeln. Doch abgesehen davon hat die Z 1000 in zehn Jahren richtig vorwärtsgemacht.

Daten

Kawasaki Z 1000 (2004)

| Antrieb | Vierzylinder-Reihenmotor, vier Ventile/Zylinder, 93 kW (127 PS) bei 10 000/min*, 96 Nm bei 8000/min*, 953 cm³, Bohrung/Hub: 77,2/50,9 mm, Verdichtungsverhältnis: 11,2:1, Zünd-/Einspritzanlage, 38-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette |

| Chassis & Bremsen | Stahlrohr-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel: 66,0 Grad, Nachlauf: 101 mm, Radstand: 1420 mm, Upside-down-Gabel, Ø Gabelinnenrohr: 41 mm, einstellbar in Federbasis und Zugstufe. Zentralfederbein mit Umlenkung, einstellbar in Federbasis und Zugstufe. Federweg vorn/hinten: 120/138 mm, Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17/6.00 x 17, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/50 ZR 17, Testbereifung Michelin Pilot Power „E“, 300-mm-Doppelscheibenbremse mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 220-mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel hinten |

| Performance | |

| Max. Hinterradleistung** | 90,0 kW (122 PS) bei 236 km/h |

| Beschleunigung** | 0 –100 km/h: 3,1 s 0 –150 km/h: 5,6 s 0 –200 km/h: 9,9 s |

| Durchzug** | 50 –100 km/h: 5,2 s 100 –150 km/h: 5,4 s |

| Höchstgeschwindigkeit* | 245 km/h |

| Maße und Gewicht | Länge/Breite/Höhe: 2040/760/1250 mm, Sitz-/Lenkerhöhe: 805/995 mm Lenkerbreite: 685 mm, 224 kg vollgetankt, v./h.: 49,6/50,4 % |

| Verbrauch | Kraftstoffart: Super bleifrei. Durchschnittstestverbrauch: 7,6 Liter/100 km, Tankinhalt: 18 Liter, Reichweite: 237 km |

| Setup | |

| Setup Gabel | stat. neg. Federweg: 35 mm, Druckstufe: –, Zugstufe: komplett geschlossen, Niveau: Standard |

| Setup Federbein | stat. neg. Federweg: 15 mm, Druckstufe: –, Zugstufe: 1 U offen, Niveau: Standard |

| Grundpreis (2004) | 9990 Euro (inkl. Nebenkosten) |

| Alle Dämpfungseinstellungen von komplett geschlossen gezählt; statischer negativer Federweg senkrecht stehend ohne Fahrer; U = Umdrehungen; K = Klicks; *Herstellerangabe; **PS-Messung | |

Kawasaki Z 1000 (2014)

| Antrieb | Vierzylinder-Reihenmotor, vier Ventile/Zylinder, 104 kW (142 PS) bei 10 000/min*, 111 Nm bei 7300/min*, 1043 cm³, Bohrung/Hub: 77,0/56,0 mm, Verdichtungsverhältnis: 11,8:1, Zünd-/Einspritzanlage, 38-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette |

| Chassis & Bremsen | Leichtmetall-Rückgratrahmen, Lenkkopfwinkel: 65,5 Grad,

|

| Performance | |

| Max. Hinterradleistung** | 95,5 kW (130 PS) bei 207 km/h |

| Beschleunigung** | 0 –100 km/h: 3,2 s 0 –150 km/h: 5,6 s 0 –200 km/h: 10,0 s |

| Durchzug** | 50 –100 km/h: 3,7 s 100 –150 km/h: 3,7 s |

| Höchstgeschwindigkeit* | 237 km/h |

| Maße und Gewicht | Länge/Breite/Höhe: 2060/900/1230 mm, Sitz-/Lenkerhöhe: 800/995 mm, Lenkerbreite: 710 mm, 222 kg vollgetankt, v./h.: 50,2/49,8 % |

| Verbrauch | Kraftstoffart: Super bleifrei. Durchschnittstestverbrauch: 6,9 Liter/100 km, Tankinhalt: 17 Liter, Reichweite: 246 km |

| Setup | |

| Setup Gabel | stat. neg. Federweg: 24 mm, Druckstufe: komplett offen, Zugstufe: 4,5 U offen, Niveau: Standard |

| Setup Federbein | stat. neg. Federweg: 12 mm, Druckstufe: –, Zugstufe: 4,25 U offen, Niveau: Standard |

| Grundpreis (2014) | 12195 Euro (zzgl. Nebenkosten) |

| Alle Dämpfungseinstellungen von komplett geschlossen gezählt; statischer negativer Federweg senkrecht stehend ohne Fahrer; U = Umdrehungen; K = Klicks; *Herstellerangabe; **PS-Messung | |

Bewertung

| max. Punkte | Kawasaki Z 1000 (2004) | Kawasaki Z 1000 (2014) | |

| Antrieb | |||

| Beschleunigung | 10 | 7 | 7 |

| Durchzug | 10 | 5 | 9 |

| Leistungsentfaltung | 10 | 6 | 8 |

| Ansprechverhalten | 10 | 7 | 7 |

| Lastwechselreaktion | 10 | 6 | 7 |

| Laufkultur | 10 | 4 | 6 |

| Getriebebetätigung | 10 | 7 | 5 |

| Getriebeabstufung | 10 | 7 | 9 |

| Kupplungsfunktion | 10 | 6 | 6 |

| Traktionskontrolle | 10 | - | - |

| Zwischensumme | 100 | 55 | 64 |

| Fahrwerk | |||

| Fahrstabilität | 10 | 6 | 7 |

| Handlichkeit | 10 | 7 | 7 |

| Kurvenstabilität | 10 | 6 | 8 |

| Rückmeldung | 10 | 6 | 8 |

| Fahrwerksabstimmung vorne | 10 | 6 | 8 |

| Fahrwerksabstimmung hinten | 10 | 6 | 7 |

| Bremswirkung | 10 | 7 | 9 |

| Bremsdosierung | 10 | 7 | 9 |

| Aufstellmoment beim Bremsen | 10 | 6 | 5 |

| ABS-Funktion | 10 | - | 9 |

| Zwischensumme | 100 | 57 | 77 |

| Alltag und Fahrspaß | |||

| Sitzposition | 10 | 7 | 8 |

| Windschutz | 10 | 2 | 1 |

| Ausstattung | 10 | 3 | 5 |

| Verbrauch | 10 | 5 | 6 |

| Fahrspaß | 10 | 6 | 8 |

| Zwischensumme | 50 | 23 | 28 |

| Gesamtsumme | 250 | 135 | 168 |

| Platzierung | 2. | 1. | |

Ducati 999 S (2004) und Ducati 1199 Panigale S (2014)

Sie war das erste Superbike, das ich nach meinem Antritt bei PS 2004 in die Finger bekam: die Ducati 999. Okay, genau genommen war es damals die scharfe R-Version, aber als ich mich nun nach zehn Jahren wieder in den Sattel einer 999 schwinge, ist dieses Gefühl von damals sofort wieder wach. Die harte Sitzpfanne, die weit vorn und unten liegenden Stummel, dieser ultraschmale Tank mit dem mächtigen Twin darunter entlocken mir dasselbe „Boah“, das mich damals mit Ehrfurcht vom Hof rollen ließ. Auch das Rappeln durch die Stadt sitzt tief in der Erinnerung. Aber ganz ehrlich, da ist die aktuelle Ducati Panigale mit dem hackenden kurzhubigen Twin und dieser irre heißen Abluft im Schritt exponential nerviger. In den ersten Kehren nötigt die zehn Jahre alte Diva einem dann Anerkennung ab, denn dieser Motor von damals war verglichen mit dem von heute ein wirklich prima Landstraßen-Antrieb. Ganz smooth zieht er ab 3500/min durch, die Laufruhe ist beachtlich. Entlang des kleinen Schwarzwald-Flüsschens auf der gut ausgebauten und schön geschwungenen Straße vermittelt die 999 dieses schöne Superbike-Feeling, bei dem alles kann, aber nichts muss.

Der 999 geht die latente Aggressivität der Panigale völlig ab. Man mag den 999-Motor deshalb vielleicht als etwas zäh empfinden und ihm im direkten Vergleich mangelnde Drehfreude und etwas Altbackenheit vorwerfen, aber damit lässt es sich auch mal bummeln, ein Gang höher oder tiefer ist dem 90-Grad-V völlig egal – die Panigale kann das überhaupt nicht.

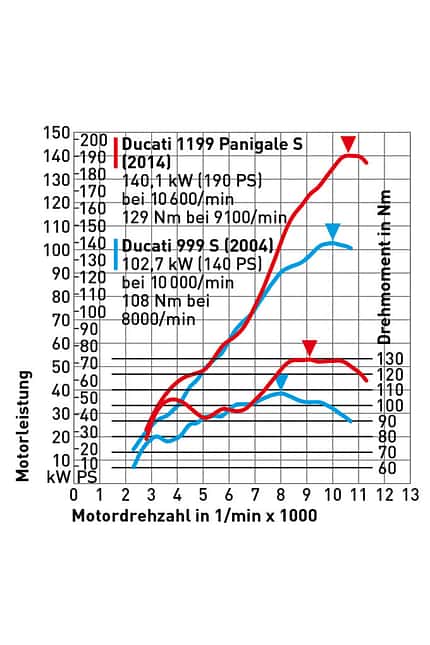

Dazu noch die sanfte Gasannahme und der lineare Leistungsverlauf – allererste Sahne! Die Panigale offenbart einen ganz anderen Charakter. Irgendwie ist das nicht mehr das Twin-Feeling, das die 999 damals fast ohne Weiteres an die 1090 weitergab. Zwar wirkte der Testastretta nach der 999 schon viel drehfreudiger und auch drehzahlorientierter, aber was das aktuelle Superbike da macht, ist schlicht der berühmte Paradigmenwechsel. Heute ist Drehzahl und Spitzenleistung alles, mehr Vierzylinder- als das typische Twin-Feeling. Wohl deshalb glaubt die Panigale, sich dieses mächtige Leistungsloch zwischen 5000 und 7000/min leisten zu können. Auf der Rennstrecke bestimmt, aber auf der Landstraße bleibe ich dabei, ist der 999-Twin auch heute noch der genussvollere Motor.

Immer noch auf der Höhe der Zeit sind ihre Bremsen. Zwar fehlt den Brembo-Sätteln von damals dieser ultrabrutale Biss der aktuellen Monoblocks, aber feist in die Eisen geht auch die 999. Störend ist nur das sperrige Einlenken der älteren Diva. Schuldzuweisungen treffen die aufgezogenen Metzeler Sportec M5. Die Gabel wurde von HH-Racetec kurz vor unserem Test überarbeitet, weshalb das schöne Ansprechverhalten sicher auf Hubert Hoffmanns Kappe geht, doch auf unserer Handling-Testroute offenbarte die 999 dann doch, dass zehn heftige Entwicklungsjahre zwischen ihr und dem neuen Superbike liegen. Wie die Panigale einlenkt, die Spur hält, mit leichten Impulsen noch engere Linien fährt und sich in Wechselkurven umlegen lässt, ist besonders im direkten Vergleich mit der Ahnin, die mehr Einsatz erfordert und es dennoch nie zu solcher Agilität bringt, unglaublich viel besser. Dazu schlingert die 999 vor jeder Kurve beim Runterschalten mit dem Hintern – na klar, eine Anti-Hopping-Kupplung war damals unüblich.

Härte verlangen beide Öhlins-Fahrwerke von ihren Fahrern, und besonders die Heckpartie wirkt bei beiden auf unebenem Landstraßen-Ritt furchtbar überdämpft. Der riesige Einstellbereich des elektronischen Systems der Panigale S mindert das etwas mehr als das herkömmliche Öhlins-Federbein der 999 (siehe Setup im Datenkasten), aber im Highspeed-Bereich muten beide fast gleich wie ein Starrrahmen an.

Über die elektronischen Vorteile der Panigale brauchen wir keine großen Worte zu verlieren: Die eine hat alles, die andere nichts. Am Ende setzt sich die Panigale deutlich durch, weil in zehn Jahren viel passiert ist. Und nötigte mir damals allein die Sitzhaltung auf der 999 schon Respekt ab, dann punktet die Panigale damit gewaltig: aktiv über dem Lenker auf dem Motorrad gegen tief drin und lang gestreckt – da ist die Entwicklung eben doch überall spürbar.

Uwe Seitz

Daten

Ducati 999 S (2004)

| Antrieb | Zweizylinder-90-Grad-V-Motor, vier Ventile/Zylinder, 100 kW (136 PS) bei 9750/min*, 106 Nm bei 8000/min*, 998 cm³, Bohrung/Hub: 100,0/63,5 mm, Verdichtungsverhältnis: 11,4:1, Zünd-/Einspritzanlage, 54-mm-Drosselklappen, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Trockenkupplung, Sechsganggetriebe, U-Kat, Kette |

| Chassis & Bremsen | Stahl-Gitterrohrrahmen, Lenkkopfwinkel: 65,5/66,5 Grad, Nachlauf: 97/91 mm, Radstand: 1420 mm, Upside-down-Gabel, Ø Gabelinnenrohr: 43 mm, einstellbar in Federbasis, Zug- und Druckstufe. Zentralfederbein mit Umlenkung, einstellbar in Federbasis, Zug- und Druckstufe. Federweg vorn/hinten: 125/128 mm, Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17/5.50 x 17, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 180/55 ZR 17, Testbereifung: Michelin Pilot Power 3, 320-mm-Doppelscheibenbremse mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 240-mm-Einzelscheibe mit Zweikolben-Festsattel hinten |

| Performance | |

| Max. Hinterradleistung** | 92 kW (125 PS) bei 270 km/h |

| Beschleunigung** | 0 –100 km/h: 3,1 s 0 –150 km/h: 5,3 s 0 –200 km/h: 9,1 s |

| Durchzug** | 50 –100 km/h: 5,6 s 100 –150 km/h: 5,6 s |

| Höchstgeschwindigkeit* | 271 km/h |

| Maße und Gewicht | Länge/Breite/Höhe: 2030/780/1080 mm, Sitz-/Lenkerhöhe: 810/830 mm, Lenkerbreite: 660 mm, 213 kg vollgetankt, v./h.: 49,4/50,6 % |

| Verbrauch | Kraftstoffart: Super bleifrei. Durchschnittstestverbrauch: 6,8 Liter/100 km, Tankinhalt: 15,5 Liter, Reichweite: 227 km |

| Setup | |

| Setup Gabel | stat. neg. Federweg: 36 mm, Druckstufe: 6 K offen, Zugstufe: 16 K offen, Niveau: Standard |

| Setup Federbein | stat. neg. Federweg: 15 mm, Druckstufe: 14 K offen, Zugstufe: 20 K offen, Niveau: Standard |

| Grundpreis (2004) | 20995 Euro (zzgl. Nebenkosten) |

| Alle Dämpfungseinstellungen von komplett geschlossen gezählt; statischer negativer Federweg senkrecht stehend ohne Fahrer; U = Umdrehungen; K = Klicks; *Herstellerangabe; **PS-Messung | |

Ducati 1199 Panigale S (2014)

| Antrieb | Zweizylinder-90-Grad-V-Motor, vier Ventile/Zylinder, 143 kW (192 PS) bei 10 750/min*, 132 Nm bei 9000/min*, 1198 cm³, Bohrung/Hub: 112,0/60,8 mm, Verdichtungsverhältnis: 12,5:1, Zünd-/Einspritzanlage, 67,5-mm-Drosselklappen, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette, Traktionskontrolle |

| Chassis & Bremsen | Tragender Motor mit Leichtmetall-Hilfsrahmen, Lenkkopfwinkel: 65,5 Grad, Nachlauf: 100 mm, Radstand: 1437 mm, Upside-down-Gabel, Ø Gabelinnenrohr: 43 mm, elektr. einstellbare Zug- und Druckstufe. Einzelfederbein mit Umlenkung, einstellbar in Federbasis, Zug- und Druckstufe (elektr.). Federweg vorn/hinten: 120/130 mm, Leichtmetall-Schmiederäder, 3.50 x 17/6.00 x 17, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 200/55 ZR 17, Erstbereifung: Pirelli Diablo Supercorsa SP, 330-mm-Doppelscheibenbremse mit radial angeschlagenen Vierkolben-Festsätteln vorn, 245-mm-Einzelscheibe mit Zweikolben-Schwimmsattel hinten, ABS |

| Performance | |

| Max. Hinterradleistung** | 131 kW (178 PS) bei 279 km/h |

| Beschleunigung** | 0 –100 km/h: 3,2 s 0 –150 km/h: 5,0 s 0 –200 km/h: 7,6 s |

| Durchzug** | 50 –100 km/h: 4,9 s 100 –150 km/h: 4,9 s |

| Höchstgeschwindigkeit* | 296 km/h |

| Maße und Gewicht | Länge/Breite/Höhe: 2060/810/1110 mm, Sitz-/Lenkerhöhe: 820/850 mm, Lenkerbreite: 670 mm, 195 kg vollgetankt, v./h.: 52,5/47,5 % |

| Verbrauch | Kraftstoffart: Super bleifrei. Durchschnittstestverbrauch: 7,4 Liter/100 km, Tankinhalt: 17 Liter, Reichweite: 230 km |

| Setup | |

| Setup Gabel | stat. neg. Federweg: 30 mm, Druckstufe: Stufe 27 von 31, Zugstufe: Stufe 25 von 31 (beide fast komplett offen), Niveau: Standard |

| Setup Federbein | stat. neg. Federweg: 14 mm, Druckstufe: komplett offen, Zugstufe: Stufe 12, Niveau: Standard, Umlenkung: Standard (F) |

| Grundpreis (2004) | 24990 Euro (zzgl. Nebenkosten) |

| Alle Dämpfungseinstellungen von komplett geschlossen gezählt; statischer negativer Federweg senkrecht stehend ohne Fahrer; U = Umdrehungen; K = Klicks; *Herstellerangabe; **PS-Messung | |

Bewertung

| max. Punkte | Ducati 999 S | Ducati 1199 Panigale S | |

| Antrieb | |||

| Beschleunigung | 10 | 8 | 9 |

| Durchzug | 10 | 5 | 6 |

| Leistungsentfaltung | 10 | 7 | 6 |

| Ansprechverhalten | 10 | 8 | 8 |

| Lastwechselreaktion | 10 | 8 | 8 |

| Laufkultur | 10 | 7 | 7 |

| Getriebebetätigung | 10 | 6 | 7 |

| Getriebeabstufung | 10 | 6 | 8 |

| Kupplungsfunktion | 10 | 6 | 6 |

| Traktionskontrolle | 10 | - | 9 |

| Zwischensumme | 100 | 61 | 74 |

| Fahrwerk | |||

| Fahrstabilität | 10 | 8 | 8 |

| Handlichkeit | 10 | 6 | 8 |

| Kurvenstabilität | 10 | 8 | 9 |

| Rückmeldung | 10 | 8 | 9 |

| Fahrwerksabstimmung vorne | 10 | 8 | 8 |

| Fahrwerksabstimmung hinten | 10 | 7 | 7 |

| Bremswirkung | 10 | 8 | 10 |

| Bremsdosierung | 10 | 8 | 10 |

| Aufstellmoment beim Bremsen | 10 | 9 | 9 |

| ABS-Funktion | 10 | - | 10 |

| Zwischensumme | 100 | 70 | 88 |

| Alltag und Fahrspaß | |||

| Sitzposition | 10 | 6 | 7 |

| Windschutz | 10 | 6 | 6 |

| Ausstattung | 10 | 5 | 9 |

| Verbrauch | 10 | 6 | 5 |

| Fahrspaß | 10 | 8 | 8 |

| Zwischensumme | 50 | 31 | 35 |

| Gesamtsumme | 250 | 162 | 197 |

| Platzierung | 2. | 1. | |