Schuld waren die Amerikaner. Anfang der 1980er-Jahre hatte die AMA Superbike-Meisterschaft ihren Zenit erreicht. Künftige GP-Stars wie Eddie Lawson, Wayne Rainey oder Freddie Spencer beharkten sich gnadenlos in der US-Serie. Die Bilder der Helden, die hinter den breiten und hochgezogenen Lenkstangen der Kawasaki Z 1000 oder Honda Bol d’Or um jeden Millimeter kämpften, gingen um die Welt. Und mit ihnen das Idealbild eines amerikanischen Superbikes – optisch maßgeblich charakterisiert über das ausladende Lenkgeweih. Dass Superbikes in Europa vollverkleidete Rennmaschinen bezeichnen, ignoriert die Sprachregelung der Motorradszene bis heute.

Wohl auch, weil sich manche Motorrad-Fans zwar für die rennsportorientierte Technik der Ende der 80er-Jahre aufkommenden Serien-Superbikes, weniger aber für deren im Alltagsbetrieb ungemütliche Sitzposition begeisterten. Umbau-Kits auf hochgezogene „Superbike-Lenker“ verkauften sich in den 90er-Jahren wie geschnitten Brot. Allerdings: Der Fahrdynamik tat der Eingriff nicht gut. Die durch den aufrecht sitzenden Fahrer entlastete Front sorgte bei den umgestrickten ZXR 750, Fireblade und Co. für unfreiwillige Wheelies, in Kurven lieferte die leichtere Vorderpartie eine schlechtere Rückmeldung.

Naked Bikes haben Supersportlern den Rang abgelaufen

Schwierigkeiten, mit denen auch die Aprilia RSV mille Tuono zu kämpfen hatte. Dennoch: Die im Jahr 2003 präsentierte Italienerin gilt als die Wegbereiterin der unverkleideten, technisch direkt von den sportlichen Schwestermodellen abstammenden Power-Naked-Bikes. Mittlerweile haben die nackten Kraftmäxe ihren innerfamiliären Sportsfreunden längst den Rang abgelaufen, verkaufen sich ausnahmslos besser als ihre Superbike-Pendants. Manche Hersteller verzichten sogar ganz auf den internen Ideen- und Organspender.

Die Ducati Monster-Familie, KTM 1290 Super Duke R oder die Triumph Speed Triple etablierten sich beispielsweise im technischen Alleingang, sind trotz ähnlicher technischer Eckdaten deshalb mehr Streetfighter denn Power-Nakeds. Doch ob mit oder ohne Superbike-Schützenhilfe bleibt das Erfolgsrezept unverändert: Hightech und gewaltige Power in alltagstauglicher Hülle. Konzeptionell ausgerichtet auf den emotionsstarken Einsatz auf der Landstraße.

Wie viel Superbike steckt noch in den Naked Bikes?

Den Weg zum Erfolg ebneten den Kraft-Nackedeis auch die technischen Anpassungen. Engere Einlasskanäle, größere Schwungmasse und reduzierte Spitzenleistungen domestizieren die Motoren. Ein flacherer Lenkwinkel, längerer Nachlauf oder eine weiter nach vorn gerückte Sitzposition beruhigen das Fahrwerk. Jeder Hersteller mixt diese Elemente in unterschiedlichen Dosierungen – und trennt die ungleichen Schwestern damit sicherlich ganz bewusst mehr oder weniger weit voneinander.

Exemplarisch dienen deshalb die drei in diesem Segment wohl am höchsten entwickelten Duos von Aprilia, BMW und Yamaha zur Standortbestimmung. Sie beantworten die Frage: Wie viel Superbike steckt noch in Aprilia V4 1000 Tuono Factory, BMW S 1000 R und Yamaha MT-10 ? Und so viel vorab: Es erstaunt, wie sehr sich die genetisch eigentlich so ähnlichen Paare durch die Änderungen letztlich in völlig unterschiedliche Charaktere verwandeln. Doch ein Aspekt eint die ungleichen Schwestern: Sie gehören zu den technisch und fahrerisch attraktivsten Konstruktionen des Motorradbaus..

Aprilia RSV4 RF und Aprilia Tuono V4 1100 Factory

Wer die Aprilia V4 1000 Tuono Factory und die Aprilia RSV4 RF nur mit einem flüchtigen Blick streift, könnte beide glatt für Zwillinge halten. Halt, klar, die breite Lenkstange der Tuono, beim zweiten Blick fällt sie auf. Wie auch das Fehlen der Vollverkleidung. Aber ansonsten sehen sich beide zum Verwechseln ähnlich. Trifft das auch auf die Performance der beiden zu?

Ist die Aprilia V4 1000 Tuono Factory auf der Straße eine ebenso gnadenlose Rennfeile wie das Superbike? Vielleicht gar mit einem Schuss Komfort obendrauf? Der stand bei der Aprilia RSV4 RF ganz unten im Lastenheft. Die Knie ordentlich gefaltet, die Hände tief auf die Lenkerstummel gestützt, kauert der Pilot dicht am Lenker. Dazu ein knochenhartes, nach hinten leicht ansteigendes Sitzpolster. Nicht besonders flauschig, aber gut fürs Popometer, so wie Racer das lieben.

RSV4 1,3 Kilo leichter als die Tuono

Die Aprilia V4 1000 Tuono Factory macht keinen Hehl daraus, dass sie dem Sport verschrieben ist. Trotz tiefer montierter Rasten ist der Kniewinkel immer noch sportlich, die flache Lenkstange beugt den Oberkörper nach vorne. Die Verwandtschaft zum Superbike ist deutlich spürbar. Allein bei der Sitzhöhe gibt sie sich – trotz gleicher Messwerte – entgegenkommender. Nicht nur, weil sie beim Platznehmen etwas weiter einfedert. Ihr Polster ist weicher, gibt damit mehr nach und steigt auch nicht nach hinten an. Frappierend, der gefühlte Unterschied, obwohl beide Sitzpolster auf den ersten Blick tupfengleich aussehen. Beim Starten herrscht wieder Gleichstand. Lautstark platzen die beiden V4 ins Leben. Doch die ersten Kilometer über verschlungene Landsträßchen offenbaren schnell, dass die Unterschiede mindestens ebenso groß sind wie die Gemeinsamkeiten.

Besonders beim Motor. Denn während die RSV aus Rennsport-Reglement-konformen 999 cm³ 201 PS schöpft, gönnt sich die Aprilia V4 1000 Tuono Factory drei Millimeter mehr Bohrung, was ihr zu knapp 1100 cm³ verhilft. Daraus generiert sie immer noch heftige 175 PS und vor allem eine deutlich fülligere Drehmomentkurve. Im Zusammenspiel mit der kürzeren Sekundärübersetzung (42er-Kettenblatt, RSV: 41 Zähne) tritt sie am Kurvenausgang merklich energischer an, wirkt stets druckvoller, lebendiger. Auch ohne die variablen Ansaugtrichter der RSV4. Allerdings dreht sie auch bei gleicher Geschwindigkeit rund 300/min höher als die Aprila RSV4 RF. Trotz Hubraumaufstockung kann aber auch der Tuono-V4 drehen, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Zornig brüllt er sich seinem Drehzahlgipfel bei 12.300/min entgegen. Für die RSV4 ein Klacks, sie schafft sagenhafte 14 500/min. Weshalb sie auch Titan-Ventile spendiert bekam. Der RSV4 bleibt auch das steifere und 1,3 Kilo leichtere, mit einer tiefer gezogenen Ölwanne versehene Motorgehäuse vorbehalten.

Von 30 bis 100 km/h ist die Tuono schneller

Das Feuerwerk, das die Aprilia RSV4 RF bei hohen Drehzahlen abbrennt, ist der Hammer. Wenn bei 10.000/min die Leistungskurve der Aprilia V4 1000 Tuono Factory so langsam abflacht, zündet die RSV4 erst richtig den Nachbrenner und geht ab wie eine Kanonenkugel. Im Alltag lässt sich das nur leider nicht sehr oft ausreizen. Da ist die Charakteristik des Tuono-Aggregats besser umsetzbar. Der Durchzugswert im dritten Gang spricht Bände. Von 30 bis 100 km/h nimmt die Nackte der Gebückten 1,4 Sekunden ab. Der hilft im Alltag, um Anschluss zu halten, nur, einen Gang zurückzuschalten. Bei der Ausstattung ließ sich Aprilia nicht lumpen und spendierte der Tuono dieselben ausgeklügelten Fahrhilfen wie der RSV4, samt Launch-Control, Wheelie-Control und vom Lenker aus einstellbarer achtstufiger Traktionskontrolle.

Verzichten muss sie nur auf Goodies wie variable Schwingen-, Motor- und Lenkkopfposition. Dinge, die für Landstraßenfahrer ohnehin entbehrlich sind. Entscheidender ist da schon, dass die Aprilia V4 1000 Tuono Factory in Sachen Fahrwerk keine Abstriche machen muss und ebenfalls mit Öhlins-Federelementen bestückt ist. Die sind mit weicheren Federn und softerer Dämpfung sanfter abgestimmt. Nachlässigkeiten im Asphalt bügelt das Naked Bike nonchalant glatt und liefert dennoch tadellose Rückmeldung und Stabilität. Doch die Messlatte legt hier eindeutig das Superbike. Straffer abgestimmt, biegt die Aprilia RSV4 RF dank leichter Schmiederäder, steileren Lenkwinkels, weniger Nachlauf und Gewicht rasiermesserscharf ein. Sie zieht mit frappierender Präzision ihre Bahn und ist Kurskorrekturen in Schräglage aufgeschlossener. Schnell aufeinanderfolgende Schräglagenwechsel allerdings gehen der Tuono leichter von der Hand. Statt schwer auf tiefe Lenkerstummel gestützt, zackt der Tuono-Pilot seinen V4 am breiten Lenker lässig durch aufeinanderfolgende Wechselkurven. Was auch auf dem Testparcours deutlich wird, den die Tuono mit höherem Speed bewältigt als das Race-Bike.

Wer lupenreines Race-Feeling sucht, braucht die RSV4

Doch gilt es, den Speed auch wieder abzubauen, hat die Aprilia V4 1000 Tuono Factory das Nachsehen. Die mit konventioneller Bremspumpe und zweiteiligen Radialzangen komponierte Bremsanlage reicht in puncto Druckpunkt und Dosierbarkeit nicht an die Sahne-Stopper der Aprilia RSV4 RF heran. Mit Radial-Pumpe und einteiligen M-50-Zangen bestückt, packen diese spontaner, mit mehr Biss und knackstabilem Druckpunkt zu.

Unterm Strich transportiert die Aprilia V4 1000 Tuono Factory perfekt die sportliche Attitüde der RSV4 mit gewaltigem Sound und brillantem Handling. Dazu ein Motor wie ein brodelnder Vulkan, angereichert mit einer guten Portion Federungskomfort. Wem das nicht scharf genug ist, wer lupenreines Race-Feeling sucht, dem empfiehlt sich die Aprilia RSV4 RF.

Wichtigsten Unterschiede zwischen RSV4 RF und Tuono

| Aprilia RSV4 RF | Aprilia V4 1000 Tuono Factory | |

| Motor | ||

| Spitzenleistung | 201 PS bei 13.000/min | 175 PS bei 11.000/min |

| Drehmoment | 115 Nm bei 10.500/min | 121 Nm bei 9000/min |

| Hubraum | 999 cm³ | 1077 cm³ |

| Verdichtung | 13,6:1 | 13;0:1 |

| Durchmesser Einlassventil | 33 mm | 32 mm |

| Material Ventile | Titan | Stahl |

| Einlasskanäle | gefräst | gegossen |

| Getriebe | - | Gänge drei bis sechs länger übersetzt |

| Sekundärübersetzung | Kettenrad: 41 Zähne | Kettenrad: 42 Zähne |

| Ansaugtrichter | variabel | fix |

| Fahrwerk | ||

| Handbremspumpe | radial | konventionell |

| Bremszangen vorne | einteilig, gefräst | zweiteilig, gegossen |

| Schwingendrehpunkt und Motorposition | variabel | fix |

| Federrate hinten | 105 N/mm | 95 N/mm |

| Räder | geschmiedet | gegossen |

| Sonstiges | ||

| Gewicht* | 207 kg | 214 kg |

| Beschleunigung 0-100 km/h | 3,2 sek | 3,32 sek |

| Beschleunigung 0-200 km/h | 7,4 sek | 8,3 sek |

| Durchzug 3. Gang 30-100 km/h | 5,5 sek | 4,1 sek |

| Topspeed | 305 km/h | 280 km/h |

| Preis Testfahrzeug | 21.590 Euro | 18.090 |

*MOTORRAD-Messungen

BMW S 1000 R und BMW S 1000 RR

Im Jahr 2009 hielt die Superbike-Welt kurz den Atem an. BMW schickte mit der S 1000 RR den ersten eigenen, reinrassigen Sportler an den Start. Basierend auf dem Powerbike folgte 2013 das Naked Bike-Derivat S 1000 R. Und wie die sportliche Schwester avancierte sie schnell zum Herrscher im eigenen Segment. Bei den Anlagen wundert das nur wenig, sind die beiden Modelle in ihren Grundzügen ziemlich ähnlich. Ohne Änderungen ging es freilich bei der nackten Kanone nicht. Einfach einen breiten Lenker dranschrauben, war keine Lösung, denn trotz der von 199 auf 161 PS geschrumpften Leistung wäre die S 1000 R kaum beherrschbar gewesen. Sie würde permanent zu Wheelies oder Stoppies tendieren. Mehr Stabilität war gefragt. So schoben die BMW-Techniker im Verhältnis zur ersten BMW S 1000 RR die hintere Radachse weiter Richtung Schwingenende, indem sie die Kette verlängerten. Eine Änderung, die mittlerweile auch der aktuelle Supersportler von BMW erhalten hat. Zudem liegt der 740 Millimeter breite Lenker der Nackten mit einer Höhe von einem Meter für ein Naked Bike relativ tief. Ziel dieser Auslegung ist es, möglichst viel Last aufs Vorderrad zu wuchten. Beim Sportler wird das noch konsequenter umgesetzt: Die Stummellenker sind 860 Millimeter hoch montiert, 14 Zentimeter tiefer als bei der BMW S 1000 R.

Auch beim Anstellwinkel der bei beiden Modellen gleich langen Schwinge sowie beim Lenkkopfwinkel geht die BMW S 1000 R einen eigenen Weg. Die Schwinge ist fest in einer Höhe von 396 Millimetern im Rahmen gelagert, bei der Doppel-R sind es 418 Millimeter. Je nach Bedarf lässt sich die Aufnahme im Rahmen des Supersportlers noch nach unten verstellen. Das höhere Schwingenlager bedingt auch einen anderen Anstellwinkel der Hinterradführung. Dieser beträgt bei der Nackten 7,3 Grad, beim Supersportler 9,1 Grad. Der flachere Winkel bringt Stabilitätsvorteile, welche die S 1000 R wegen ihrer hecklastiger ausfallenden Gewichtsverteilung benötigt. In die gleiche Richtung zielt der mit 65,2 Grad etwas flacher gewählte Lenkkopfwinkel der R. Die Doppel-R weist einen Wert von 66,5 Grad aus. Zudem fällt bei ihr die Federrate hinten härter aus. Sie steht aufgrund der unterschiedlichen Verhältnisse von Positiv- zu Negativ-Federweg (S 1000 R: vorne 70/50 mm, hinten 80/40 mm; BMW S 1000 RR: vorne 75/45 mm, hinten 84/36 mm) bei gleich langen Federwegen der bei beiden vorhandenen, semiaktiven Fahrwerke zudem etwas höher.

Auf der S 1000 RR muss der Fahrer mehr arbeiten

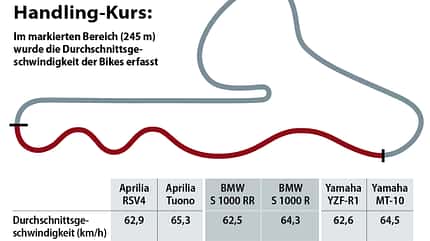

Unterm Strich bedeutet das: Die BMW S 1000 RR besitzt extremere Werte, die sich aufgrund seiner frontlastigeren Gewichtsverteilung ohne Stabilitätseinbußen für ein agiles Handling nutzen lassen. Die moderateren Daten der BMW S 1000 R dokumentieren: Hier hat der Aspekt Fahrstabilität oberste Priorität. Doch grau ist alle Theorie. Wie wirken sich die unterschiedlichen Fahrwerkslayouts wirklich aus, welchen Einfluss hat die Ergonomie beim zügigen Kurventanz? Auf dem gezeiteten Part des MOTORRAD-Handlingsparcours zählt es. Ab dem Scheitel einer großzügig bemessenen Linkskurve geht es direkt in ein Links-rechts-Geschlängel. Das besitzt anfangs enge Bögen, während die hinteren beiden Radien weiter ausfallen. Wie es genau aussieht, verrät die Skizze auf Seite 25. Ex-IDM-Racer und MOTORRAD-Redakteur Andi Bildl hat die Reifen der S 1000 R auf Temperatur gebracht. Mit Verve nimmt er den ersten Bogen, wedelt zügig durch die Teststrecke.

Wenig später ist der Helm wieder runter, der Pilot lächelt. Ein erstes Fazit: Das war flott, zugleich lässig und entspannt. Geführt am breiten Lenker, ließ sich die BMW S 1000 R leichtfüßig dirigieren. So einfach kann schnell sein. Jetzt ist die Doppel-R dran. Ein eher in Richtung Handlichkeit zielendes Fahrwerk, härter abgestimmte Federelemente und deutlich mehr Leistung lassen Gutes erwarten. Die RR fliegt durch den ersten Bogen, doch schon beim Zuschauen wird klar: Andi muss mehr arbeiten, die BMW S 1000 RR per Hanging-off auf Kurs bringen. Die empfundene Leichtigkeit der Nackten ist futsch. Das demonstriert auch die Durchschnittsgeschwindigkeit im engen Handlingteil: 64,3 km/h erreicht die S 1000 R, 62,5 km/h die sportliche Schwester. Das ist kein Einzelfall beim Vergleich der Sportler mit den Naked Bikes. Die gut zwei Kilometer pro Stunde Differenz zwischen den beiden BMWs sind zwar nicht viel, in Relation zur gefahrenen Strecke von 245 Metern aber eine ganze Menge. Die bei der schnellen Abfolge von Links- und Rechtsschwüngen erreichte Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp über 60 km/h entspricht dabei in etwa dem Tempo, das auch beim freudigen Landstraßentwist im Mittel herauskommt.

BMW S 1000 R hat noch ein As im Ärmel

Bleibt festzuhalten: Der Supersportler BMW S 1000 RR tut sich schwer, auf der Teststrecke das straffer abgestimmte Fahrwerk, die extremere Geometrie oder die leistungsmäßige Überlegenheit auszuspielen. Das hat mehrere Gründe. Es ist deutlich anstrengender, in gebückter Haltung ums enge Eck zu fahren, aufrecht sitzend klappt das einfacher. Bedingt durch die im Verhältnis zu den schmalen, stark nach hinten und unten gekröpften Stummeln der S 1000 RR bietet der breite Lenker der nackten BMW S 1000 R einen größeren Hebelarm, um Lenkimpulse einzuleiten. Daher lassen sich die scheinbaren Vorteile des Sportlers im Parcours ähnlich wie auf der Landstraße kaum nutzen. Auch, weil im hier erreichten Geschwindigkeitsbereich Gabel und Dämpfer des Naked Bikes auf sehr hohem Niveau arbeiten, die Reserven, welche das Fahrwerk des Superbikes bietet, nicht entscheidend zum Tragen kommen.

Und dann hat die BMW S 1000 R noch ein As im Ärmel. Ihr Motor ist auf viel Qualm im unteren bis mittleren Drehzahlbereich abgestimmt. Das zeigen die Durchzugswerte im dritten Gang von 30 bis 100 km/h deutlich. Möglich macht das eine Motorkonfiguration mit geänderten Ein- und Auslasskanälen, anderen Steuerzeiten und steileren Nockenprofilen. Das Ergebnis: eine höhere Zylinderfüllung bis hin zu mittleren Drehzahlen. Die BMW S 1000 RR geht zwar untenrum ebenfalls kräftig zur Sache, packt den dicken Powerhammer aber erst bei hohen Drehzahlen aus. Da wird die Leistungskontrolle kniffliger. Das satte Drehmoment der Nackten unten raus lässt sich über Land oder hier im Parcours einfacher und effektiver nutzen. Werden die Radien größer, der Speed höher, sähe die Sache wohl schnell anders aus. Aber das wäre eine andere Geschichte – dann auf der Rennstrecke.

Wichtigsten Unterschiede zwischen S 1000 RR und S 1000 R

| BMW S 1000 RR | BMW S 1000 R | |

| Motor | ||

| Spitzenleistung | 199 PS bei 13.500/min | 161 PS bei 11.000/min |

| Drehmoment | 113 Nm bei 10.500/min | 112 Nm bei 9250/min |

| Verdichtung | 13,0:1 | 12,0:1 |

| Material Ventile | Titan | Stahl |

| Ansaugtrichter | variabel | fix |

| Gewicht Abgasanlage | zirka 9 kg | zirka 12 kg |

| Fahrwerk | ||

| Gewicht Rahmen | 10,8 kg | 11,4 kg |

| Höhe Schwingendrehpunkt | 418 mm (einstellbar) | 396 mm |

| Anstellwinkel Schwinge | 9,1 Grad | 7,3 Grad |

| Lenkkopfwinkel | 66,5 Grad | 65,2 Grad |

| Federrate hinten | 85 N/mm | 71 N/mm |

| Sonstiges | ||

| Gewicht | 199 kg | 213 kg |

| Beschleunigung 0-100 km/h* | 3,2 sek | 3,3 sek |

| Beschleunigung 0-200 km/h* | 7,1 sek | 8,1 sek |

| Durchzug 3. Gang 30-100 km/h* | 4,4 sek | 3,8 sek |

| Topspeed | 299 km/h | 258 km/h |

| Preis Testfahrzeug | 20.325 Euro¹ | 15.105² |

*MOTORRAD-Messungen; ¹inkl. Racepaket (510 Euro), Dynamikpaket (1190 Euro), HP-Schmiederädern (1225 Euro); ²inkl. Sportpaket (805 Euro), Dynamikpaket (950 Euro)

Yamaha YZF-R1 und Yamaha MT-10

Bereits bei der ersten Sitzprobe lässt die Yamaha MT-10 nicht den geringsten Zweifel an ihrer Emanzipation. 40 Prozent der Motorenteile und 60 Prozent der Fahrwerkszutaten unterscheiden sich von denjenigen der Yamaha YZF-R1 , proklamieren die Yamaha-Ingenieure. Macht zusammen 100 Prozent, könnte man kombinieren. Und würde – zumindest gefühlt – auch recht behalten. Denn ergonomisch unterscheidet sich das Yamaha-Duo wie spikebesohlte Sprintschuhe von Trekkingsandalen. Überraschend ist das freilich nicht. Schließlich ließen die Ingenieure die R1 so konsequent wie einen scharfen Spürhund an den Spuren der MotoGP-Maschine von Valentino Rossi schnuppern.

Kein anderer Supersportler in diesem Testfeld spannt den Piloten flacher über den Tank, keiner faltet ihn mit dem schmalsten Lenker der Riege (650 mm) aerodynamischer hinter die Verkleidung als die Yamaha YZF-R1. Genauso extrem präsentiert sich die Yamaha MT-10. Nur eben am anderen Ende der ergonomischen Skala. Kein Bike dieses Sextetts schwingt die Lenkerenden weiter nach oben, und keines erlaubt einen offeneren Kniewinkel als die nackte Yamaha. Und keines entfernt sich dadurch weiter von seiner supersportlichen Herkunft als die MT-10. Dass das Power-Naked-Bike auch nur entfernt etwas mit der hypersportlichen Verwandtschaft zu tun haben könnte, ahnt man nicht.

MT-10 bringt die R1 ins Schwitzen

Zumindest so lange das Knöpfchen des Anlassers noch nicht gedrückt ist. Doch danach braucht es nur einen Augenblick, um zu erkennen: In diesem Duo pocht dasselbe Herz. Crossplane nennt sich das Layout, mit dem Yamaha den eigentlich so seidenweich schnurrenden Reihen-Vierzylinder in einen Abenteurer verwandelt. Bassig brabbelt der durch den Hubzapfenversatz um jeweils 90 Grad unregelmäßig zündende Vierling vor sich hin. 200 PS leistet er in der R1, 160 PS in der MT-10. Doch fülligere Nockenprofile, moderatere Steuerzeiten, schmalere Einlassquerschnitte halten die Gase vor allem bei unteren und mittleren Drehzahlen in Schwung, lassen das MT-10-Triebwerk im praxisrelevanten Bereich zwischen 5000/min und 8000/min fühl- und messbar (siehe Leistungsdiagramm) erstarken. Bis zu zehn Newtonmeter mehr Drehmoment drückt der domestizierte MT-10-Antrieb in diesem Bereich auf den Asphalt.

Und weil eine voluminösere Airbox, eine geringere Verdichtung und zwei Kilogramm mehr Schwungmasse den Vierling der Yamaha MT-10 noch dazu geschmeidiger agieren lassen, hat der R1-Treiber – zumindest auf der Landstraße – mit dem nackten Schwesterlein seine liebe Not. Nicht einen Augenblick wird der MT-10-Reiter eines der 40 geopferten Pferdchen vermissen und wird – auch durch die kürzere Endübersetzung (Kettenrad mit 43 statt 41 Zähnen) – den Kumpel auf der R1 ins Schwitzen bringen. Eine drei viertel Sekunde nimmt er ihm beim Sprint im für die Landstraße typischen dritten Gang von 30 auf 100 km/h ab. Denn gerade auf verschlungenem Terrain leidet die Yamaha YZF-R1 an ihrer Kurzatmigkeit unterhalb von 7000/min, kommt – salopp ausgedrückt – nach engen Kehren nicht aus dem Quark.

Preisdifferenz zwischen R1 und MT-10 hat es in sich

Dabei hätte sie durchaus die Anlagen, der Entblätterten die Show zu stehlen. Denn mag die Yamaha MT-10 statisch zwar genauso viel Last auf das Vorderrad bringen wie die anderen Naked-Bikes, ändert sich die Situation im Fahrbetrieb. Dort entlasten der hohe Lenker und die im Vergleich zur Yamaha YZF-R1 um zehn Millimeter nach hinten gesetzten Fußrasten die Front spürbar. Konkret: Den satten Druck und das glasklare Feedback der Vorderpartie der R1 kann die MT-10 nicht bieten. Sie schlägt die weite Linie ein – während die Sportskollegin innen durchsticht. Zudem spürt die MT-10 in solchen Situationen auch ihre Speckröllchen. Denn mit Magnesium-Rahmenheck, Rädern aus Alu-Magnesium-Legierung oder Titan-Auspuff hungerte sich die R1 mit viel Aufwand auf 199 Kilogramm ab. Immerhin 14 Kilo weniger als die 213 Kilo schwere MT-10. Nebenbei bemerkt die größte Gewichtsdifferenz innerhalb der drei Paarungen.

Dennoch: Dank breitem Lenker und entspannter Ergonomie wuchtet der MT-10-Dompteur die Nackte nicht nur unter den Labor-Bedingungen des MOTORRAD-Handling-Kurses zügiger durch den Pylonenwald, sondern müheloser und vor allem mit viel besserer Spielübersicht auch durchs Kurvendickicht der Hausstrecke. Zumal der Yamaha MT-10 selbst dort die höher entwickelte Elektronik der Yamaha YZF-R1 nicht fehlt. Die dreistufige Traktionskontrolle und drei Mapping-Varianten befriedigen Sicherheitsbedürfnis und Spieltrieb vollauf. Ihre Asse könnte die R1 letztlich erst auf der Rennstrecke ausspielen. Ob die mit Radialarmatur (MT-10: konventionelle Handpumpe) effektiver zupackende Bremse, besagte ausgeklügelte Fahrhilfen (Drift-, Launch-, Wheelie- und Überschlagskontrolle) oder die überlegene Spitzenleistung – all das zählt erst in Situationen der Extreme. Was einmal mehr das Bild des ungleichen Duos zeichnet. Zumal mit einer Preisdifferenz von 5500 Euro zwischen der MT-10 (13.000 Euro) und der R1 (18.500 Euro) auch finanziell die größte Lücke beim Yamaha-Doppel klafft. Auch das ist Konsequenz.

Wichtigsten Unterschiede zwischen R1 und MT-10

| Yamaha YZF-R1 | Yamaha MT-10 | |

| Motor | ||

| Spitzenleistung | 200 PS bei 13.500/min | 160 PS bei 11.500/min |

| Drehmoment | 112 Nm bei 11.500/min | 111 Nm bei 9000/min |

| Verdichtung | 13,0:1 | 12,0:1 |

| Durchmesser Einlassventil | 33 mm | 31 mm |

| Einspritzdüsen/Zylinder | 2 | 1 |

| Volumen Airbox | 10,5 l | 12 l |

| Schwungmasse | - | plus 2 kg |

| Material Pleuel | Titan | Stahl |

| Material Motordeckel/Ölwanne | Magnesium | Alu |

| Sekundärübersetzung | Kettenrad: 41 Zähne | Kettenrad: 43 Zähne |

| Material Auspuff | Titan | Edelstahl |

| Ansaugtrichter | variabel | fix |

| Fahrwerk | ||

| Handbremsenpumpe | radial | konventionell |

| Material Rahmenheck | Magnesium | Stahl |

| Tank | unter Sitz gezogen | konventionell |

| Material Räder | Magnesium-Alu-Legierung | Alu |

| Sonstiges | ||

| Schräglagensensorik | ja | nein |

| Gewicht* | 199 kg | 213 kg |

| Beschleunigung 0-100 km/h* | 3,3 sek | 3,2 sek |

| Beschleunigung 0-200 km/h* | 7,4 sek | 8,7 sek |

| Durchzug 3. Gang 30-100 km/h* | 4,8 sek | 4,1 sek |

| Topspeed | 285 km/h | 245 km/h |

| Preis Testfahrzeug | 18.496 Euro | 12.995 Euro |

*MOTORRAD-Messungen

So haben sich die Bikes auf dem Handlingskurs geschlagen

When the raceflag drops, the bullshit stops. Die alte Rennsportweisheit hat bei diesem Vergleich ihre Berechtigung. Zwar mussten die sechs Motorräder ihre Performance nicht auf einer Rennstrecke unter Beweis stellen, aber sie mussten sich im MOTORRAD-Handlingsparcours beweisen. Der baut fast Kurve an Kurve, mal mit weiten Radien, mal als enges Eck. Er liegt damit sehr nahe an dem, was jeder von der eigenen Haustrecke kennt, bildet zudem einen Geschwindigkeitsbereich ab, der im normalen Motorradalltag häufig genutzt wird.

Und genau darum geht es: Wie schlagen sich die unterschiedlichen Konzepte von Sportler und Naked Bike unter diesen Voraussetzungen? Wie wirken sich die verschiedenen Sitzpositionen aus? Warum ist ein bestimmtes Motorrad hier schneller? Diese Fragen stehen im Fokus. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden daher nicht nur die Fahreindrücke der Tester beim Durcheilen der kompletten Teststrecke herangezogen, sondern ein 245 Meter langer Teil des Parcours wurde auch per Datarecording erfasst. Zwar ging es hier nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen durch die Pylonen, deutliche Unterschiede zwischen den Konzepten traten dennoch auf. Die Nackten sind in diesem Teil schneller, meistern den Aspekt Landstraße komprimiert mit mehr Speed, strengen zudem weniger an. Daran gibt es durch die Bank nichts zu rütteln.

MOTORRAD-Fazit

Mit gestochen scharfer Lenkpräzision, brachialen Bremsen, ausgeklügelten Assistenzsystemen und horrender Leistung stellen die drei Supersportler noch immer die Krönung der Motorradtechnik dar. Dennoch: Auf der Landstraße brilliert das Power-Naked-Bike-Trio. Die Aprilia Tuono V4 1100 Factory bleibt dabei charakterlich ihrem Superbike-Pendant am nächsten. Auch die BMW S 1000 R konserviert den Geist der hypersportlichen Verwandten. Die größte Distanz zwischen die Konzepte legt Yamaha. Die Yamaha YZF-R1 und die Yamaha MT-10 eint jedoch der knurrige Sound des Crossplane-Motors.