Schräglagen scheinbar ohne Limit. Faszinierende Positionskämpfe und Windschattengefechte an den Grenzen der Fahrphysik. Fahrerpulks, die wie ein Wespenschwarm von Kurve zu Kurve brummen. Piloten, die vom Knie bis zur Schulter über den Asphalt schleifen und so das aberwitzige Tempo visualisieren. Keine Frage: Motorrad-Rennsport ist so telegen, dass man bei einem Grand Prix nur ein paar Videokameras aufstellen muss, und schon springt auch in den Wohnzimmern der Funke über. Selbst Film- und Fernsehaufnahmen historischer Motorradrennen haben auch heute noch ihre Faszination.

Doch wer diese ollen Kamellen mit dem modernen Livestream vergleicht, sieht nicht nur Fortschritt, er sieht eine andere, neue Welt. Perspektivwechsel auf Knopfdruck – von der Cockpit-Kamera einzelner Fahrer bis zur Hubschrauber-Totalen. High-Definition, klar. 3-D als Vorzeigetechnologie. Seit diesem Jahr sind auch noch 360-Grad-Ansichten dazu gekommen, damit sich der Zuschauer noch tiefer, noch vollständiger in die Action hineinziehen lässt.

Es ist keine Frage: Die Motorrad-Straßen-WM ist stärker, besser und gesellschaftsfähiger geworden, seit der spanische Promoter Dorna die Vermarktungsrechte von der internationalen Motorradsport-Föderation FIM übernommen hat. Dabei galt die Dorna bei ihrem Einstieg 1992 als unbekannte Größe, die von den Insidern im Fahrerlager misstrauisch beäugt wurde.

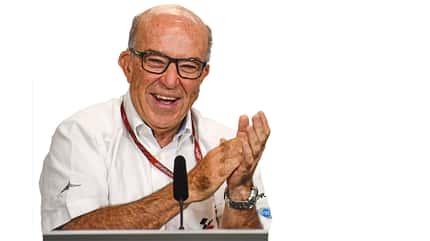

Doch die Spanier hatten einen Fachmann: den Katalanen Carmelo Ezpeleta, der sich als Rennstreckenmanager in Spanien einen Namen gemacht hatte. Er wusste auf alle entscheidenden Fragen der Dorna eine Antwort – und stieg schnell zu deren Direktor auf. Er machte die Motorrad-WM gesellschaftsfähig und zu einer weltweit anerkannten Show. Er steigerte den Wert der Dorna zwischen dem ersten Verkauf 1998 und dem zweiten Besitzerwechsel 2007 von 80 Millionen Dollar (die mit Schulden belastet waren) auf 400 Millionen Pfund. Das bedeutete beim Verkauf auch einen Zahltag für die Mitbesitzer Ezpeleta (Dorna-Direktor), Manel Arroyo (Direktor Fernsehrechte und Medien) sowie Javier Alonso (zuletzt Superbike-Chef, jetzt ausgeschieden) in Höhe von rund 20 Millionen Euro pro Person.

Als Grandseigneur hält Ezpeleta bei der Dorna bis heute die Zügel in der Hand. Er ist mit seinen 71 Jahren trotz Hörgerät und Brille über alles im Bilde, was im Fahrerlager passiert, und zeigt scharfzüngig und mit polternder Stimme, wo es langgeht, wenn die Zukunft des Unternehmens MotoGP betroffen ist.

Der Erfolg der MotoGP steht für Ezpeleta auf drei Säulen. Zum Ersten passierten Überholmanöver ungleich häufiger als in allen Automobil-Rennen. Zum Zweiten habe man ein technisches Reglement eingeführt, das die Unterschiede zwischen den starken und schwachen Teams ausbügelt. Und zum Dritten schicke man bestialisch packende Bilder in den Äther.

Rückblick: Fünf Jahre war Carmelo Ezpeleta alt, als ihn Vater Carmelo zum ersten Formel-1-Rennen mitnahm – auf der Avenida Diagonal mitten in Barcelona. „Wir saßen auf dem Bordstein und schauten Fahrern wie Juan Manuel Fangio zu. Es war eine Strecke von fünf Kilometern Länge mit wenigen Kurven, sehr schnell. Auch der Geruch war spektakulär, wegen des Rizinusöls, das damals noch in den Motoren verwendet wurde“, erzählt Ezpeleta. „Ich sah mir dieses Rennen an, und später standen die Mercedes-Rennwagen beim Mercedes-Händler, den es übrigens immer noch gibt: Automóviles Fernández. Mein Vater besaß einen Mercedes, und die Kunden, die einen Mercedes hatten, durften eintreten. Ich durfte auch rein, und ich sah die Rennautos mit abgenommener Karosserie. Das hat mich begeistert.“

Ab diesem Wochenende wollte Carmelo Ezpeleta zu jedem nur erreichbaren Rennen mit. Natürlich spielte er auch Fußball wie jeder spanische Junge. Doch Rennen begeisterten ihn besonders, auch die 24 Stunden für Motorräder auf dem Montjuic, dem mit seinem Glaspalast majestätisch über Barcelona thronenden Hügel. Als er 19 war, kaufte sich Ezpeleta sein erstes Motorrad, eine Montesa Impala 250, die sich binnen 20 Minuten auf einen zweiten Motor mit 175 Kubik umrüsten ließ und damit für mehrere Klassen geeignet war.

Weil die Volljährigkeit damals erst mit 21 erreicht war, brauchte Carmelo für eine Rennlizenz die Unterschrift seines Vaters. Der autovernarrte Fahrzeugingenieur war allerdings strikt dagegen, dass sein Sohn auf zwei Rädern sein Leben riskierte – und blieb es auch, als der Junior die Maschine quer in den Aufzug des elterlichen Wohnhauses verfrachtete, ins Wohnzimmer schob und dort demonstrativ per Kickstarter zum Leben erweckte.

„Du kannst Krach machen, so viel du willst, ich sage Nein“, beharrte der Vater. „Ich will aber Rennen fahren“, blieb der Sohn stur. „Dann schau zu, dass deine Mutter unterschreibt“, lenkte der Vater schließlich ein.

Seine Motorradkarriere war nur kurz. Zur Erleichterung des Vaters stieg Ezpeleta 1972 auf Autos um und ging, mit Repsol als Sponsor, zunächst im Renault 8TS-Cup und später auch mit einem Monocoque in der Formel 1430 an den Start. Damals war Jarama bei Madrid die einzige permanente Rennstrecke Spaniens. Als Ezpeleta eine Sonderwertung innerhalb seiner Meisterschaft gewann und zu einem Fahrkurs in einem Formel-Auto ins französische Nogaro eingeladen wurde, bemerkte er, dass Jarama zwar eine richtige Formel-1-Strecke mit Boxenanlagen und Kontrollturm war, in Nogaro jedoch (dort gab es kaum mehr als die Strecke selbst) praktisch jeder nach Herzenslust trainieren konnte. „Das erschien mir damals ein vernünftiges Konzept“, erklärt Ezpeleta.

Ein Konzept, das der junge Ezpeleta auch in Spanien umsetzen wollte. Das Gelände dafür fand er bei seinem Schwager, der eine Siedlung in Calafat besaß, mit einem noch unbebauten Stück Land zwischen Bahngleisen und Nationalstraße. „Wenn du das Geld auftreibst, um die Strecke zu bauen, überlasse ich dir das Gelände“ – so lautete der interfamiliäre Deal.

Ezpeleta zögerte nicht lange, schmiss sein Ingenieursstudium, wurde Bauunternehmer und stampfte die Calafat-Rennstrecke aus dem Boden. Ein Unternehmen, das Folgen haben sollte, denn in der Rennsportszene machte sein Name die Runde. Bald schon wurde er Berater in Jarama und stieg dort in zwei Monaten zum Direktor auf. Er blieb zehn Jahre, organisierte Formel-1-Grands-Prix und Motorradrennen und kehrte erst in seine Heimat zurück, als Ende der 80er-Jahre in Barcelona der Bau der Catalunya-Rennstrecke auf dem Programm stand. Auch dort wurde er Direktor des Projekts.

Bis er davon hörte, dass die Dorna, ein bis dato vor allem auf Fußballrechte spezialisiertes Vermarktungsunternehmen, von der internationalen Motorradsport-Föderation FIM die Rechte an der Motorrad-Weltmeisterschaft übernommen hatte. Umgehend nahm er mit der Dorna Kontakt auf. „Es wurde schnell offenkundig, dass sie zwar die Rechte besaßen, aber von diesem Sport nicht viel Ahnung hatten. Für einige Zeit schlüpfte ich wieder in eine Beraterrolle. Im März 1991, noch bevor der Circuit de Catalunya eingeweiht wurde, wechselte ich vollends zur Dorna. Und bin bis zum heutigen Tag dort geblieben“, so Ezpeleta.

Seither beweist er dort die nötige Weitsicht und macht einen hervorragenden Job. Nicht alles läuft glatt in der Motorrad-WM, das weiß auch Ezpeleta. Vor allem in der MotoGP-Klasse jedoch haben Carmelo Ezpeleta und die Dorna ganze Arbeit geleistet und die über viele Jahre immer wieder unter Teilnehmerschwund und Geldsorgen leidende Königsklasse mit klugen Ideen so aufgepäppelt, dass sie heute besser dasteht als je zuvor und ihrem Namen alle Ehre macht. Dort gibt es jene sportliche, aber auch die finanzielle Gerechtigkeit, die Ezpeleta zukünftig für das ganze Fahrerlager anstrebt. „Die Rechnung muss für alle beteiligten Parteien aufgehen. Nur dann macht das Unternehmen Sinn“, lautet sein Motto. Bislang sind Carmelo Ezpeletas Rechnungen immer aufgegangen.

Carmelo Ezpeleta und die Dorna: Wegweisend für die moderne Motorrad-Straßenweltmeisterschaft

Seit 25 Jahren kümmert sich die spanische Firma Dorna um die Vermarktung der Motorrad-WM. Die Weltmeisterschaft hat sich unter der Dorna-Regie rasant entwickelt. MOTORRAD nennt einige der wichtigsten Meilensteine.

1992 Die Firma „Dorna Promoción del Deporte“ übernimmt die kommerziellen und TV-Rechte an der Grand-Prix-Weltmeisterschaft, Carmelo Ezpeleta wird ihr Direktor. Beim Finale der 500er-WM in Kyalami/Südafrika starten 25 Fahrer.

1998 Die von der Bank Banesto gegründete Dorna wird für 80 Mio. Dollar an CVC Capital Partners, eine von einem früheren Citibank-Manager gegründete Investmentfirma, verkauft und heißt jetzt Dorna Sports.

2002 In der Königsklasse werden neben 500-cm³-Zweitaktern auch Viertakter bis 990 cm³ Hubraum zugelassen, um das Ende der Zweitakt-Ära einzuleiten. Beim ersten GP der Saison stehen noch 13 Fahrer am Start.

2003 Die letzten Zweitakter sind aus dem Feld verschwunden.

2005 Die Flag-to-Flag-Regel in der MotoGP-Klasse wird eingeführt, nicht zuletzt im Interesse lückenloser Fernsehübertragungen stehen nun bei einsetzendem Regen Motorradwechsel statt Abbruch und Neustart auf dem Programm. 21 Fahrer nehmen an der MotoGP-WM teil. Aus kartellrechtlichen Gründen wechselt die Dorna erneut den Besitzer, für 400 Mio. Pfund geht die Mehrheit an Bridgepoint Capital über.

2007 Der Hubraum der MotoGP-Klasse wird auf 800 cm³ reduziert. Gründung des Red Bull Rookies Cups als Entwicklungsrennserie für MotoGP-Nachwuchstalente. Weitere Nachwuchsserien wie der Asia Talent Cup, der British Talent Cup oder der Northern Europe Cup wurden sukzessive ins Leben gerufen. 2020 könnte ein American Talent Cup folgen.

2008 In Qatar findet das erste Nachtrennen der GP-Geschichte statt.

2009 Die MotoGP-Klasse wird mit Einheitsreifen von Bridgestone ausgerüstet.

2010 Die 250-cm³-Klasse wird durch die Moto2 mit einheitlichen 600-cm³-Vierzylinder-Viertaktmotoren von Honda statt Zweitakt-Zweizylindern verschiedener Hersteller ersetzt.

2011 Der Deutsche Stefan Bradl wird Moto2-Weltmeister. In der MotoGP-Klasse starten 16 Fahrer.

2012 Die 125-cm³-Klasse wird durch Moto3 mit 250-cm³-Einzylinder-Viertaktmotoren statt Zweitakt-Einzylindern ersetzt. Der Deutsche Sandro Cortese wird erster Moto3-Weltmeister. Der Hubraum der MotoGP-Klasse steigt wieder auf 1000 cm³. Um das magere Feld aufzufüllen, werden modifizierte und dennoch krass unterlegene Superbikes in der MotoGP-Klasse zugelassen („Claiming Rule Teams“, CRT1)).

2013 Die 2010 eingeführte Rookie-Regel, nach der ein MotoGP-Neuling zunächst für ein Satellitenteam fahren muss, wird abgeschafft – zugunsten von Marc Márquez, der auf Anhieb den ersten MotoGP-Titel holt.

2014 Die CRT-Regel fällt und wird durch die „Open Class“ mit Vergünstigungen für Satellitenteams ersetzt. Die Teilnehmerzahl in der MotoGP-Klasse erhöht sich auch aus diesem Grund auf 25. Die Dorna übernimmt die Rechte an der Superbike-WM.

2016 Michelin ersetzt Bridgestone als exklusiver MotoGP-Reifenlieferant. In der MotoGP-Klasse wird die Einheitselektronik von Magneti Marelli (Hard- und Software) eingeführt.

2017 Die sieben „Independent Teams“ genannten Satellitenteams erhalten doppelt so viel Geld wie bisher (2,2 Millionen Euro pro Fahrer), gleichzeitig wird die Leasinggebühr der Werke für ihre MotoGP-Motorräder auf einen entsprechenden Maximalbetrag begrenzt (ohne Ersatzteile). Nach einem Rückgang auf 22 Fahrer im Jahr 2016 ist das MotoGP-Feld wieder mit 25 Piloten gefüllt. Beim GP-Finale in Valencia wird der erste MotoGP-eSport-Weltmeister gekürt.

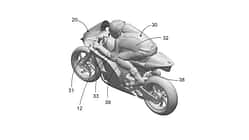

2018 Zur Vorbereitung des FIM Moto-e World Cups mit elektrisch angetriebenen Rennmotorrädern werden ehemalige GP-Stars wie Kevin Schwantz, Max Biaggi oder Wayne Gardner im Rahmen der GP-Wochenenden Demorunden auf E-Bikes drehen.

2019 Offizieller Start des FIM Moto-e World Cups mit sechs Rennen im Rahmen der Europa-Grands Prix.

Interview mit Carmelo Ezpeleta „ich denke, dass ich das machen muss“

Carmelo Ezpeleta erzählt im MOTORRAD-Interview von seiner Arbeitsphilosophie bei der Dorna, von Valentino Rossi und der größten Herausforderung seiner Karriere: dem Bau der Calafat-Rennstrecke bei Tarragona im Jahr 1974.

Carmelo, die Dorna und Sie sind seit 25 Jahren im Amt und haben unter dem Motto „Racing Together“ in Valencia Jubiläum gefeiert. Hätten Sie sich 1992 träumen lassen, wie sehr dieser Sport wachsen würde?

Nein. Der Anfang war sehr schwierig. Wir waren eine Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig nicht kannten. Die IRTA1 und die Motorradhersteller waren gegen uns, weil sie nicht wussten, wer wir waren. Wir arbeiteten von einem Tag zum nächsten, hatten Mühe, überhaupt das nächste Jahr zu planen. Eines der Probleme war, dass die Dorna von der Bank Banesto abhing, die pleiteging. Dann sprang die Banco de Santander ein, die die Dorna verkaufen wollte. Stabil wurde die Situation erst, als CVC2 das Ding 1998 übernahm. Ab diesem Moment haben wir weiträumiger geplant. Wir wuchsen von 1998 bis 2006, doch das Tabakwerbeverbot hing wie ein Damoklesschwert über uns. 2006 kam Bridgepoint, der nächste Neustart stand an.

Neben der Dorna selbst haben sich die digitalen Medien enorm entwickelt und werden von der Dorna mit erstklassigen Videobildern und Live-Informationen gefüttert. Haben Sie diese Entwicklung vorausgesehen?

Mehr als ich war Manel Arroyo der Visionär. Seine mediale Vision war viel kühner als meine. Oft genug musste er mich überzeugen, Geld zu investieren für Dinge, deren Potenzial ich nicht erkannte. Eins haben wir seit 1991 allerdings gemeinsam gemacht: Wir haben ständig Meinungen eingeholt von Leuten, die anders dachten als wir selbst. Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass wir nicht unseren eigenen Plan durchzusetzen versuchten, sondern dass wir Anregungen aus aller Welt aufnahmen und die Motorrad-WM damit globalisierten. Wir haben Dinge anders gemacht, viel verhandelt. Als wir uns entschieden, auf die Hersteller zuzugehen, um MotoGP zu machen anstatt der 500er-Zweitakt-Klasse, da gab es eine Riesenopposition im Fahrerlager. Doch wir haben diskutiert und am Schluss die Entscheidung umgesetzt. So war es auch beim Wechsel von 250ern zu Moto2, von 125ern zu Moto3, bei der Einführung der CRT-Maschinen und anschließend der Open Class.

MotoGP ist seit 1992 von zwölf auf 19 Rennen pro Jahr gewachsen, bietet unübertreffliche Spannung und Bildperspektiven, die noch vor wenigen Jahren unmöglich erschienen. Wie wird die Show in fünf Jahren aussehen?

Ich weiß es nicht. Täglich denken wir darüber nach, was wir verbessern können. Die TV-Leute denken darüber nach, wie sie ihre Bilder verbessern können. Die Leute der Werbeabteilung denken darüber nach, wie wir noch mehr Sponsoren anlocken können. Und ich denke darüber nach, wie diese Meisterschaft auch in Zukunft konkurrenzfähig sein kann, ökonomisch sinnvoll und so, dass die Teams immer gleicher werden.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Das Ambiente hier in der Weltmeisterschaft. Es ist ein Ambiente, in dem jeder versteht, dass jeder seine individuellen Ideen hat. Es ist ein Vorteil, dass nicht jeder das tut und durchsetzt, was nur ihm gefällt. Zu jedem Vorstoß gibt es eine Gegenmeinung, und dann kommt es zur Diskussion, wie man was am besten machen könnte. Das hat dazu geführt, dass jeder hier im Paddock einigermaßen zufrieden ist. Wir behaupten nicht, dass alles gut ist, denn sonst würden wir stehen bleiben. Doch bei Änderungen bringt jeder seine Meinung ein.

Wie wichtig ist Valentino Rossi für diese Show?

Valentino spielte eine vitale Rolle bei der Entwicklung der Meisterschaft. Er ist schon länger hier als jeder andere. Ich sage immer: Zunächst einmal ist er ein außergewöhnlicher Fahrer. Wenn er kein außergewöhnlicher Fahrer wäre, wäre es bedeutungslos, dass er ein so medialer Mensch ist. Es gibt noch mehr mediale Leute, aber sie sind nicht so gut wie er. Das Wichtige ist: Er ist so gut, und es gefällt ihm immer noch so sehr, was er tut. Ich verstehe das. Denn mit ihm passiert, was auch mit mir passiert in meiner Arbeit. Ich bin schon 71 Jahre alt, und Leute in meinem Alter setzen sich normalerweise zur Ruhe. Mir gefällt es, hier zu sein. Und solange ich konkurrenzfähig bin und die Leute in meinem Unternehmen auch so denken, bleibe ich. Valentino geht es genauso: Ihm gefällt es, hier zu sein. Und er ist konkurrenzfähig. Er ist hier, weil sein Team das gut findet, weil seine Freunde das gut finden und vor allem, weil er selbst findet, dass er seine Sache immer noch gut machen kann. Wenn Valentino eines Tages sagt, jetzt ist es genug, dann werden wir etwas suchen, damit er hier weitermacht.

Sie haben schon vor Wochen erklärt, dass ihm die Türen offenstünden, wenn er ein Team haben will?

Ja, aber wir haben noch nicht mit ihm darüber gesprochen. Wenn Valentino das eines Tages machen will, werden wir sehen, wie wir das hinkriegen. Die Leute sagen ja jetzt schon: Carmelo begünstigt Valentino sehr. Und ich sage: Klar begünstige ich Valentino. Nicht im Sport, in den Rennen ist er wie jeder andere und wird gleich behandelt. Wenn er sich eine Strafe einfängt, fängt er sich eine Strafe ein, so wie letztes Jahr in Sepang. Zum Glück hat die Dorna nichts mit solchen Penaltys zu tun. Denn wenn es eine Person gibt, der ich als Organisator dieser WM viel zu verdanken habe, dann ist das Valentino. Er ist speziell. Speziell sind aber auch die Konstrukteure. Honda und Yamaha sind seit Beginn bei uns. Wenn sie mir etwas sagen, nehme ich das sehr ernst und denke darüber nach. Ohne sie wären wir nicht hier. Dann gibt es andere wie Suzuki, die waren hier, gingen weg und kehrten zurück. Dann gibt es Ducati, die hierher kamen, sowie es möglich war. Und jetzt sind auch noch KTM und Aprilia da. Ich muss sie alle berücksichtigen. Wenn wir von Erfolg reden, wären wir töricht, zu sagen, das ist ein Erfolg der Dorna. Es ist ein Erfolg von allen, von allen, die verstanden haben, dass sich die Mühe lohnt, ein Spektakel zu veranstalten wie das unsrige. Valentino ist ein wichtiger Teil dieses Spektakels. Warum trainiert ein Fahrer seines Alters mit der Enduro, vor dem Grand Prix von Misano? Weil er für Misano besonders sein will. Er verletzt sich, und nur nach einem Grand Prix Pause kehrt er in Aragón zurück. Warum kehrt er in Aragón zurück? Weil es ihm gefällt und weil er glaubt, dass er dort etwas erreichen kann. Selbst sein erbittertster Gegner muss anerkennen: Valentino ist ganz speziell. Ich glaube aber, dass wir alle in der MotoGP-Familie, alle, bis hin zum letzten Fahrer, Journalisten oder Koch, sehr speziell sind. Wenn du anderen Leuten davon erzählst, dann verstehen die nicht, wie du so viele Jahre in diesem Sport verbringen kannst und es dir immer noch gefällt. Sie fragen dich: Wirst du dieser Sache nicht müde? Jedes Jahr sehen wir das gleiche Australien, mit Wind und Regen, eine Woche später kommen wir in die Hitze von Malaysia, dann nach Valencia. Normale Leute würden das hier nicht machen. Wir alle haben eine Art und Weise aufs Leben zu blicken, die anders ist als bei normalen Leuten. Das macht diese Meisterschaft interessant. Wir alle, und damit meine ich wirklich alle, die Presse, das Fernsehen, die, die für und die, die gegen uns sind, alle machen wir etwas Besonderes. Und das ist interessant für die Leute, die uns zuschauen. Wir sind zwischen 2500 und 3000 Menschen, die an die Schauplätze fahren und sich miteinander arrangieren. Was ich damit sagen will: Jeder hat seine Befindlichkeiten, und trotzdem sind wir immer zur Stelle. Viele Leute sagen: 19 Rennen sind viel. Doch das ist es, was die Welt von uns fordert. Dann höre ich Stimmen, die sagen: Wenn es 19 Rennen gibt, gehe ich nicht zu allen. Doch ich sage: Ich gehe! Seit 1992 war ich bei allen Rennen. Denn ich denke, dass ich das machen muss. Nicht wegen der Rennen selbst, denn die finden auch ohne mich statt. Ich bin bei allen, weil ich demonstrieren muss, dass man zu allen gehen kann. Wenn ich mit 71 Jahren zu allen reisen kann, dann können es die anderen auch.

Wie viele Jahre wollen Sie noch weitermachen? So viele, wie die Gesundheit erlaubt?

So viele, wie es geht. Die Dorna hat sicher schon Vorstellungen, wie es weitergeht an dem Tag, an dem ich nicht mehr dabei sein werde. Doch solange das Team, für das ich arbeite, und die Aktionäre, denen wir verantwortlich sind, weiterhin zustimmen, bleibe ich gern. Wenn ich eines Tages der Sache müde werde oder es mir schlecht gehen sollte, dann muss ich weichen. Es kann schon morgen passieren.

Wie viele Rennen können sie noch in einer Saison unterbringen. 22? 25?

Ich denke, wenn wir 20 erreicht haben, sollte man es gut sein lassen. Es gibt viele Anfragen, und ich kann zwei Dinge tun. Erstens: Abhängig davon, welches Land wegen eines Rennens anfragt, muss man schauen, wie interessant es dort wäre. Es gibt Länder, wo es schon vier gibt, andere, wo es zwei gibt. Aber die vier in Spanien und die zwei in Italien sind sehr gut. Es sind sechs Rennen, ein Drittel der Meisterschaft 2018, die nur in diesen beiden Ländern stattfinden. Wenn wir in ein neues Land gehen wollen, muss man sehen, ob es unserer Familie guttut, ein anderes zu streichen, oder ob wir ein weiteres Rennen hinzufügen. Es gibt Länder, in denen wir vertreten sein müssen. Lange Jahre gab es kein Rennen in den USA, dann hatten wir zuerst Laguna Seca, eine Strecke am Limit der Sicherheit. Dann stießen Indianapolis und später Austin hinzu. Anschließend wurde uns klar, dass das zu viele waren, und wir haben es wieder geändert. In Spanien gibt es vier, aber diese vier laufen sehr gut. Aber klar, wenn es viele Anfragen aus dem Ausland gibt, dann wird es schwierig, all die Schauplätze beizubehalten, mit denen wir derzeit Verträge haben. Ich glaube nicht, dass eine Meisterschaft, die von März bis November stattfindet, noch viel mehr Rennen vertragen kann. Die Formel 1 hat 22, was mir sehr viel vorkommt. Fest steht nur, dass wir ständig Anfragen aus Ländern erhalten, die noch nicht dabei sind und dabei sein wollen. Vielleicht rotieren wir in Zukunft, sodass in Spanien anstatt vier pro Jahr künftig im Wechsel zwei plus zwei Rennen stattfinden.

Noch ein kurzer Rückblick. Früher waren die Zeiten anders, mit einem anderen politischen System und weniger Geld. Waren die Herausforderungen damals größer?

Die Calafat-Rennstrecke war das Schwierigste, was ich je gemacht habe. Ich hatte keinerlei Erfahrung, war ein Junge, der gern Rennen fuhr, zuerst mit Motorrädern, wobei mir immer noch in Erinnerung ist, wie schwierig Motorradrennen sind, viel schwieriger als die mit dem Auto. Bei einem Motorrad hast du die gleichen technischen Probleme wie bei einem Auto, aber dein Körper ist Teil der Fahrdynamik und dessen, was sich mit einem Motorrad anstellen lässt. Und du riskierst physisch eine Menge. Im Auto sitzt du drin, geschützt, vor allem heutzutage sind die Schutzsysteme der Rennwagen sehr gut. Doch wenn du auf dem Motorrad einen Fehler machst, kannst du dich immer noch verletzen. Zweitens: Motorradfahren ist physisch schwierig. Ein Fahrer, der mehr oder weniger groß ist, hat im Auto kaum größere Probleme, hier schon. Ein Fahrer wie Pedrosa hat Probleme in umgekehrter Richtung, denn er bewegt ein Motorrad mit einem bestimmten Gewicht und hat nicht die Hebel, es so leicht zu bewegen wie andere, auch wenn es unter ihm vielleicht ein bisschen besser beschleunigt. Deshalb kommen mir die Motorräder viel schwieriger zu beherrschen vor als Autos. Ich war also ein Junge, der mit Motorradrennen anfing und dann zu Autos wechselte, was mir besser von der Hand lief. Ich genoss das Rennfahren. Ich studierte das Ingenieurswesen, weil mir die Rennen so gefielen. Plötzlich kam da diese Möglichkeit, eine Strecke zu konstruieren. Es war eine Entscheidung, die ich mit 26 Jahren traf und die mein Leben veränderte. Die Frage war: Höre ich auf zu studieren und widme mich voll und ganz dieser Aufgabe? Auf Leute zuzugehen, von denen ich manche kannte, andere nicht. Ihnen zu erklären, dass wir den Traum haben, einen Rennkurs in einer Finca in Tarragona zu konstruieren, und darauf zu warten, dass mir jeder Einzelne dieser Leute 25 000 Peseten geben und sich auf mich verlassen würde. Wir sammelten neun Millionen Peseten ein, mit denen wir die Bauarbeiten anfingen. Am Ende kostete es mehr.

Moment, neun Millionen Peseten? Das ist wenig.

Sehr wenig! Doch damit haben wir den Circuit gebaut, mit neun Millionen. Wie gesagt, am Ende waren es mehr, in der Größenordnung von 18, 20 Millionen, doch weil wir gleichzeitig schon Rennen austrugen und Werbeeinnahmen hatten, konnten wir unsere Rechnungen bezahlen. Wir haben kein Geld verloren, denn wir hatten kein Geld, um es zu verlieren. Zu Beginn des Projekts fuhr ich Autorennen, gleichzeitig kümmerte ich mich um die Streckenvermietung und steuerte das Ambulanzfahrzeug. Wir waren zwei Leute, ich und ein anderer, der ebenfalls Rennen fuhr. Er fuhr den Krankenwagen, ich das Abschleppauto – oder umgekehrt. Wir haben die Piste an die Leute vermietet, die kamen, eine Verzichtserklärung unterschrieben und dann ihre Rennen austrugen. Es war sehr schwierig. In der Anfangsphase ging ich zu den einzelnen Rennteams, mit einer Aktentasche, zog die Pläne heraus, erklärte das Konzept, dass wir eine Strecke mit 2,5 Kilometern Länge bauen würden, die für nationale Rennen taugt und ein ideales Trainingsgelände sein würde, sodass man die Autos nicht mehr auf den Landstraßen ausprobieren musste. Und dann sagte ich: Ihr müsst mir 25 000 Peseten geben. Und wenn ihr mitmacht, dann seid ihr Teilhaber, und ich verpflichte mich, das auch durchzuziehen. Das lief in Catalunya, in Barcelona, aber auch in Valencia, Aragón und auf den Balearen. Zuerst machten wir nur das Asphaltband, begannen die Aushubarbeiten für das Fundament mit dem Geld, das wir einnahmen. Wir arbeiteten alle dort, ich lernte mit der Dampfwalze umzugehen. Gleichzeitig wussten wir nie, ob wir es auch tatsächlich schaffen und die Strecke fertigstellen würden. Wenn ich es nicht geschafft und das ganze Geld der Investoren in den Sand gesetzt hätte, hätte ich untertauchen müssen. Für mich ging es um Leben oder Tod. Ich musste dieses Projekt fertigstellen, denn wenn nicht, hätte ich nicht dableiben und sagen können: Ihr habt mir 25 000 Peseten gegeben, doch ich konnte die Rennstrecke nicht fertigstellen. Deshalb war es sehr schwierig. Aber auch ein Riesenspaß!

Und für uns eine Riesenüberraschung. MOTORRAD testet seit Jahren in Calafat. Dass Sie hinter dieser Strecke stecken, haben wir nicht gewusst …

Zunächst gab es nur einen kleinen Kurs. Später, als ich nach Jarama ging, haben die Leute, die in Calafat blieben, die Strecke etwas breiter und länger gemacht, in der Größenordnung von 3100 Metern. Als ich dort war, hatte sie etwas mehr als 2400 Meter.

Wer ist heute Besitzer?

Immer noch der gleiche, die Gemeinde von Calafat. Zwischendurch gab es mal ein legales Problem, denn wir konstruierten den Kurs auf der Basis eines Gesetzes, das es hier in Spanien gab, des „Ley del Suelo.“ Aber als sich das Projekt verzögerte und es dieses Gesetz nicht mehr gab, hängte man uns ein Verfahren an den Hals. Es wurde uns gesagt, dass wir die Strecke wieder abreißen müssten. Doch dann überzeugten wir die Regierung von Katalonien, dass der Circuit im öffentlichen Interesse war. Wir traten den Grund an den Magistrat ab, und der Magistrat gab eine Konzession an die Betreiber, dass sie den Circuit für 50 Jahre nutzen und vermarkten konnten. Es war nicht leicht. Jeden Tag kam die Diskussion auf, dass wir die Strecke schließen, sie abreißen müssten. Wir bauten die Strecke, und prompt kam eine Verordnung des obersten Gerichts, dass wir sie wieder einzureißen hätten. Dann gingen wir zur Regierung von Katalonien, die uns unterstützte, und am Ende konnten wir weitermachen.

Sind Sie eigentlich dafür, dass Katalonien unabhängig wird?

Nein! Absolut nicht! Katalonien ist Spanien, und es ist viel besser für Spanien und die Spanier, wenn Katalonien Spanien bleibt. Ich bin strikt gegen diese Unabhängigkeit und die Art und Weise, in der man sie erzwingen wollte. Ich gebe ein Beispiel: Als die oberste Verwaltung uns gesagt hat, dass wir die Strecke abreißen müssten, haben wir uns einen legalen Weg gesucht, um sie eben nicht einreißen zu müssen. Wir haben es nicht als Ungerechtigkeit bezeichnet und uns nicht an Brücken gekettet, sondern wir haben uns die Gesetze angeschaut und einen Weg gesucht, um weitermachen zu können. Spanien hat, wie alle zivilisierten Länder, eine Konstitution, und wenn dir etwas nicht gefällt, nun, dann gibt es legale Wege, nach denen du vorgehen kannst, bis es dir gefällt. Mir gefällt es nicht, mit 120 km/h auf der Autobahn zu fahren. Dagegen gefällt es mir, schnell zu fahren, wenn ich nach Deutschland komme. Es ist nicht gefährlicher, die Autos sind die gleichen, die Autobahnen sind die gleichen, und das Wetter ist schlechter. Trotzdem erlaubt dir das Gesetz in Deutschland, 180 zu fahren – in Spanien nicht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wir vereinen uns und versuchen, gegen unser Tempolimit vorzugehen und das Gesetz zu ändern, und zwar nicht mit Demonstrationen, sondern nach dem gängigen Recht. Oder wir fahren einfach weiterhin 120. So ist es. Gesetz ist Gesetz, und ob es nun gut oder schlecht ist: Man muss es respektieren.

Das Interview führte MOTORRAD-Grand Prix-Reporter Friedemann Kirn