Wie definiert man cool? Bei einem Rennfahrer? Das Wichtigste zuerst - der Junge muss natürlich verdammt schnell sein. Aber darüber hinaus muss ihn eine Aura umgeben, eine gewisse Haltung, die deutlich schwieriger zu definieren ist. Alles hängt davon ab, wie der Typ rüberkommt, wie er aussieht, wie er sich benimmt, mit wem er sich abgibt, wie viel Spaß er verträgt. Es ist nicht einmal so wichtig, was für Klamotten er trägt oder mit welchen Mädels er ausgeht - okay, ein cooles Outfit und eine hübsche Lady können nicht schaden. Im Prinzip müsste er genau der Typ sein, mit dem man eine Nacht durch die Bars ziehen möchte, ein Mensch, der gute Stimmung verbreitet, egal wo er auftaucht.

Er muss Charisma haben, smart und lustig sein. Er muss Eier haben und die Dinge auf seine Weise regeln - einfältige, sponsoren-freundliche Wendehälse haben hier keine Chance. Er sollte einen Hang zu den schönen Dingen des Lebens haben - Partys, Frauen, solche Sachen eben. Und er sollte das, was er tut, mit großer Leidenschaft machen, nicht robotermäßig. Zum Schluss gehört natürlich noch so eine Ist-mir-scheißegal-Aura zu einem echt coolen Racer, und ein paar echt schlechte Angewohnheiten wären auch nicht schlecht, Hauptsache er ist deshalb kein Idiot.

Ein genaues Schema gibt es nicht. Einige der aufgelisteten Racer sind cool, weil sie böse sind, andere, weil sie gut sind, wieder andere, weil sie was an der Waffel haben oder extrem lustig sind, und ein paar, weil sie von allem etwas haben. Kein Zweifel - der eine oder andere wird aufschreien, denn der persönlich coolste Fahrer fehlt oder er findet unsere Coolen komplett uncool. Machen Sie einfach mit und teilen Sie uns in den Kommentaren unter diesem Artikel mit, wer Ihr coolster Racer aller Zeiten ist und warum.

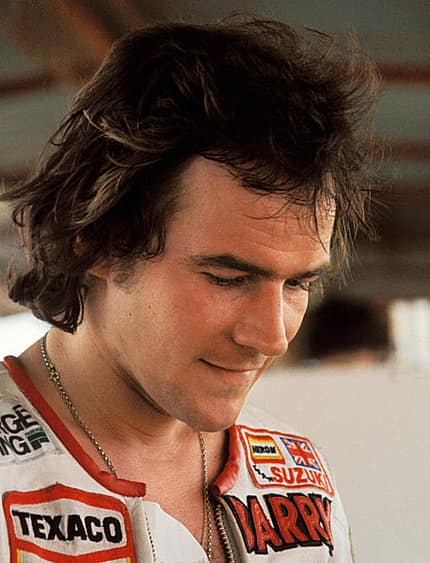

Barry Sheene war nicht einfach nur zweifacher Weltmeister, er war eine Ikone der siebziger Jahre wie Pele oder Muhammad Ali. Wie sie war er ein Kind der Zeit - ungestüm und mutig, frech und einnehmend. Er war der Londoner Strolch, der Rennen fuhr wie ein Dämon, höllische Partys feierte und mit der Frau eines berühmten Modefotografen durchbrannte. So etwas kann man nicht erfinden. Selbst sein Name klang surreal. Er war der David Bowie des Rennsports.

Sheene hatte alles: Die Haltung, die große Klappe, die Frauen, die Ausrüstung - ihm war so Jungenkram wie Ferraris völlig egal, lieber fuhr er mit seinem Rolls Royce durchs Fahrerlager. Eine echte Type eben. Und trotzdem hatte er etwas von einem Bad Boy. Barrys Ruf als Partylöwe lenkte oftmals von seinem ungeheuren Talent ab, in einer Zeit ein Motorrad so irre schnell zu fahren, als diese fürchterliche Biester waren und die Fahrer jedes Mal dem Tod in die Augen starrten. Sheene wird ziemlich sicher für alle Ewigkeit in den Motorrad-Renngeschichtsbüchern stehen als der Mann, der den schnellsten Grand Prix aller Zeiten gewann - wie cool ist das denn? Er siegte 1977 beim belgischen 500-GP mit einem Durchnittsspeed von über 217 km/h auf der berüchtigten Naturrennstrecke von Spa, vorbei an Bäumen, Mauern und verrosteten Leitplanken auf einem unberechenbaren Zweitakter.

Seine Karriere erreichte ihren Höhepunkt, als der Sport und richtig viel Kohle erstmals aufeinander trafen, und Sheene war, wie viele plötzlich wohlhabende Sportler und Popstars seiner Generation, ein Motor für sozialen Wandel. Er riss die Mauern der britischen Snobs ein, indem er fast nackt, mit Badelatschen und zerfetzten Shorts, in sündhaft teure Hotels spazierte und sich gegen alles Flehen des Empfangschefs weigerte, dort die Kleiderordnung einzuhalten. Cooler geht es wohl kaum.

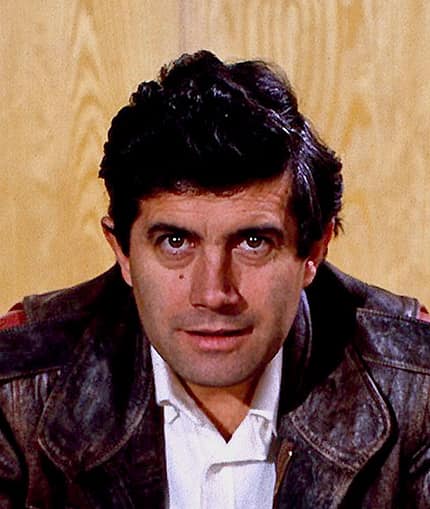

Die Wahl des Amerikaners Gary Nixon mag viele überraschen, weil man ihn kaum kennt. Aber von Nixon gibt es die verrücktesten Geschichten. Wir haben ihn getroffen. Nach fünf Minuten war er definitiv auf der Supercool-Liste. Nach ein paar weiteren Drinks war er schon unter den Top Fünf. Ernsthaft: Wir haben keinen Racer getroffen, der so lustig ist wie Gary. Er fuhr Rennen und feierte Partys mit den Besten der Siebziger und war fester Teil der Szene, als die Viertakter von den Zweitaktern eingedost wurden. Eigentlich war Gary der Paradetyp dieser Zeit, weil er an einem Rennen noch auf einer Viertakt-Triumph antrat und gleich darauf in Kawa-Grün mit dem japanischen Zweitakter fightete. Nixon hing übrigens viel mit Barry Sheene rum, der ihn in Anspielung auf seinen Nachnamen "Nickers" (Unterhöschen) nannte. Das Unterhöschen war ein verdammt schneller Racer und hätte 1976 sicher die Weltmeisterschaft in der Formel 750, einem Vorläufer der Superbike-WM, gewonnen, hätte die FIM nicht einen Skandal ausgelöst.

Aber es scheint sowieso, als wären weniger die Siege das Hauptmotiv von Nixons Rennkarriere gewesen als vielmehr die Partys danach. Zählt man nach, war der Ami auf beiden Gebieten ziemlich erfolgreich, wenn auch der zweite Punkt deutlich überwiegt. Er brach sich außerdem gewaltig viele Knochen, die meisten durch katastrophale Zweitakt-Crashs, wenn ihm die Maschinen bei über 250 Sachen fest gegangen sind und Nixon gegen irgendwelche Bäume katapultierten. Wie viele seiner Racer-Kollegen damals entwickelte Nixon eine Vorliebe für besondere Medikamente während langer Krankenhaus-Aufenthalte. Einmal bekam er eine Telefonrechnung über 60 Stunden in einem englischen Krankenhaus. Er hatte unter Morphium seine amerikanische Freundin angerufen. Und wie sah er aus? Ein bisschen wie Krusty der Clown - aber unerreicht cool dabei.

Kenny Roberts ist eigentlich ein Hinterwäldler und Hinterwäldler sind einfach nicht cool. Wie kommt der Kerl also auf die Liste? Gute Frage, aber Mr. Roberts ist der weltoffenste Hinterwäldler, den es gibt. Jemand, der die ganzen Vorurteile dieser Cowboy-Welt längst überwunden und am Leben in der echten Welt angedockt hat. Sicher mehr als nur angedockt, er hat die Welt regiert -zumindest die des Rennsports. Roberts war der Pate der Hillbilly-US-Dirt-Track-Welt bevor er sich relativ spät in seiner Karriere auf nach Europa machte und gleich in seinem ersten Jahr 1978 die Königsklasse gewann. Das machte er noch zweimal hintereinander, trat zurück, wurde Team Manager und gewann wieder WM-Titel. Dann hatte er von den Japanern die Nase voll und baute sein eigenes Rennmotorrad. Eigentlich sogar zwei. Diese Bandbreite an Erfolgen macht Roberts sicher zum größten Motorrad-Rennsport-Typen überhaupt. Das an sich ist schon total cool. Aber man nennt ihn auch noch King Kenny - noch Fragen? Seine Coolness-Punkte bekommt Roberts sicher nicht für seinen Stil. Sein Cool-sein kommt von innen, seiner völligen Hingabe zu Motorrädern, besonders Rennmotorrädern. Der Kerl hätte eigentlich schon vor Jahren seine Cowboystiefel schnappen und sich in einen Schaukelstuhl legen können. Der King aber lebt fast das ganze Jahr in Banbury, England, einer grauen Vorstadt, macht sich damit das Leben selbst zur Hölle, während er seinem Team Roberts Aufträge und damit das Überleben sichert. Roberts ist der einzige unter den großen Racern, der mutig genug ist, sich im MotoGP-Fahrerlager volllaufen zu lassen und Dinge zu sagen, die er eigentlich nicht sollte. Auch wenn er dabei bedeutend höflicher ist als früher.

Valentino Rossi ist die Lichtgestalt des Rennsports im 21. Jahrhundert. Er hat mehr Leute zum Rennfahren inspiriert als irgendjemand sonst. Das macht ihn deshalb nicht gleich cool. Was Rossi cool macht, ist sein großartiges Fahrtalent und dieses Spielerische in allem, was er tut, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke. Rossi zieht eine Menge Freude aus dem Rennsport und sein ansteckender, kindlicher Enthusiasmus ist immer noch da, auch wenn die Bürde des Ruhms dieses berühmte Lächeln etwas weggebügelt hat. In Wahrheit ist Rossi eigentlich ein Hippie - wie sein Vater Graziano, und deshalb hat er gerne Spaß, was auch ein bisschen die mitunter seltsamen Siegesfeiern erklärt, die Millionen Zuschauer zu Beginn seiner Karriere auf ihn aufmerksam gemacht haben. Damals konnte er nicht ahnen, dass der Ruhm ihn so einengen würde. Deshalb schaut er heute oft etwas verloren drein. Wie viele Celebrities hat Rossi eine gehörige Portion seiner Seele dafür dem Teufel verkauft, auch wenn das eher unbeabsichtigt war. Er arbeitet hart an seiner Karriere, aber immer mit diesem unnachahmlichen Rossi-Touch. Man sieht ihn nie verzweifelt in der Box herumstaxen, fluchend oder wie er seine Crew niedermacht. Und wenn die Rennen vorbei sind, mag er Partys. Jeder, der Rossi 2009 auf dem Besäufnis nach dem Saison-Finale in Valencia in Aktion erlebt hat, weiß, wie Senior Rossi Gas geben kann. Heute feiern die professionellen Racer eigentlich keine Partys mehr wie früher - aus vielerlei Gründen. Aber wir sind sicher, dass Rossi, wäre er mit Sheene, Roberts, Schwantz oder Lawson unterwegs gewesen, gefeiert hätte, als gäbe es kein morgen. Insgesamt ein "Ziemlich cool".

Gustav Reiner war international nie ganz oben, obwohl er in seinen besten Jahren immer wieder von sich reden machte. Das hatte vor allem mit dem coolsten Spitznamen zu tun, den ein Rennfahrer je abbekam. Reiner war in der ganzen Welt als "Kamikaze Gustl" bekannt und "Banzai", der Schlachtruf der Kamikaze-Flieger, prangte als Markenzeichen auf seinem Helm. So einen Namen muss man sich verdienen. Als harte Sau für den im schwäbischen Bietigheim geborenen Betonbauer ein Klacks. Sein Motto: "Wenn es hält, werde ich Erster." Leider hielt es nicht oft, auch wenn er 1979 mit dem Titel als deutscher Meister und einem vierten Platz beim Grand Prix in Belgien in der 500er-Klasse schon sehr früh zeigte, dass er trotz unterlegenem Material verdammt schnell war. Vielmehr sind bei den Fans aber Kamikaze Gustls Abflüge nach Kamikaze-Manövern hängen geblieben. Ob er denn keine Angst habe, wurde er von einem Reporter gefragt. "Vor Schmerzen?" fragte Reiner zurück. "Warum sollte ich? Meistens war ich doch gleich bewusstlos und hab gar nichts gemerkt." Mit dieser Einstellung und seiner Liebe für Bier und Zigaretten freundete er sich schnell mit Typen wie Barry Sheene an. Aber das coolste an Reiner war seine Beharrlichkeit. Jeden Cent steckte er in die Rennerei. Nichts hat er je auf die hohe Kante gelegt, nur um Motorrad-Rennen fahren zu können. Auf die Frage, warum es für die neue Saison das alte Motorrad nicht getan hätte, sagte Reiner cool: "Ich bin sensibel. Wenn eine Maschine erst einmal einen Unfall hatte, bedeutet sie mir nicht mehr viel." Definitiv cool!

Wie die meisten auf unserer Liste hatte auch Jarno Saarinen etwas ungekünstelt Cooles an sich - man muss sich den Burschen nur genau anschauen, dann sieht man etwas von Steve McQueen oder James Dean aufblitzen. Saarinen war super schnell, sehr schlau und ständig gut drauf in einer Zeit, in der der Rennsport keine Gefangenen machte. Er starb bei einem Massencrash in Monza 1973. Wie bei James Dean wurde Saarinens atemberaubendes Talent plötzlich ausgelöscht.

Jarno war ein großartiger Racer, der als Eis-Speedway-Fahrer in Finnland begann und damit einen neuen Stil in die Straßen-WM brachte. Der war unglaublich geschmeidig und Jarno rutschte mit beiden Rädern, drückte dabei wohl als erster sein Knie in den Asphalt - ohne zu stürzen. Außerdem war er ein sehr guter Mechaniker, dem es nie etwas ausmachte, sich ölige Finger zu holen, auch als er schon der Star des Yamaha-Werksteams war. Er wusste genau, was er tat, nahm nicht selten selbst das Werkzeug in die Hand, um hier und da noch ein paar PS aus seiner Rennmaschine zu holen. Saarinen hatte darüber hinaus ein untrügliches Gespür für Stil und einen genauen Blick fürs Detail. Deshalb sahen seine Klamotten, sein Leder, der Helm und sein Motorrad immer sehr sehr cool aus. Als er sein Leben in diesem 250er-Rennen verlor, war er auf dem besten Wege, in der Königsklasse Weltmeister zu werden. Hätte er es geschafft, wäre er der erste gewesen, der diesen Titel auf einer japanischen Maschine gewonnen hätte. Es gibt nicht viele Rennfahrer, die vor so langer Zeit starben und die dem Sport noch immer derart fehlen. Das sagt eigentlich alles.

Wenn Saarinen der Mann von Welt war, dann ist Reinhold Roth immer der bodenständige, authentische Typ aus dem Allgäu geblieben. Mit seinem schütteren Haar schon mit Anfang 20 und der zerbeulten Nase der totale Anti-Held und eigentlich uncool. Aber der "Jointy" - definitiv ein cooler Spitzname - war von ganzem Herzen Rennfahrer. Wenn Roth "Motorradfahren" in seinem oberschwäbischen Dialekt aussprach, dann klang das nach absoluter Begeisterung, nach der schönsten Sache der Welt - nur nicht nach Job, Karriere und Lifestyle. Und es flackerte unstillbare Leidenschaft in diesen gutmütigen Augen. Trotzdem war er ehrgeizig, was ihn besonders in der 250er-Klasse in der WM ganz weit nach vorn brachte. Während Landsmann Toni Mang das große Fahrtalent war, war Reinhold Roth der akribische Arbeiter. Ansonsten trat er eher leise auf, wirkte in Interviews immer etwas schüchtern. Auf dem Motorrad aber ließ er es fliegen, war gleich zu Anfang seiner WM-Zeit berüchtigt für wilde Aufholjagden, wenn die hoffnungslos unterlegene 250er den Reinhold am Start mal wieder im Stich ließ. Als er 1987 zum Honda-Werksfahrer aufstieg, führte er gleich die WM an, musste sich aber mit dem Vize-Titel hinter Erzrivale Mang zufrieden geben. Nachdem er noch einmal Vize-Weltmeister geworden war, wollte er es 1990 wieder wissen. Aber im Regen in Rijeka war die Motorradkarriere für Reinhold Roth plötzlich vorbei. Nach einem schweren Unfall blieb "Jointy" ein Pflegefall. Die Fans haben ihn aber bis heute nicht vergessen. Wer zweifelt da an dem verdienten Platz auf der Liste?

Fachleute halten Mike Hailwood oft für den besten Rennfahrer aller Zeiten. Er hatte dieses magische Naturtalent, das das Unmögliche möglich machte. Aber Hailwood scherte sich nie besonders darum, nahm sich selbst nie zu ernst und war immer auf Spaß aus. Tatsächlich hat "Mike the Bike" gar nicht richtig kapiert, wie talentiert er war, weil ihm alles so zufiel und er sich deshalb nie damit auseinander setzte, warum er so anders war als die anderen. Hailwood war von Anfang an überhaupt nicht besonders ambitioniert, was Motorradrennen anging. Sein stinkreicher Vater schob ihn vielmehr ins Rampenlicht. Mike hatte von Motorrädern selbst keinen blassen Dunst, sprang einfach drauf und gab ihnen die Sporen. Er war stolzer Anti-Techniker ohne jegliches Interesse an der Komplexität eines Fahrwerks. Einmal von einem seiner Techniker gefragt, in welchem Gang er durch Kurve 4 fahre, antwortete Hailwood: "Keine Ahnung, wie viele habe ich denn?" Vielleicht eine Legende, aber genau so war er drauf. Obwohl Hailwood immer höflich und gut gelaunt war, hatte er vor nichts Angst. 1966 unterschrieb er bei Honda, flog nach Japan und testete die Werksmaschine. Abgeschreckt vom rüden, altbackenen Handling und nachdem er den sturen Ingenieuren detailliert seine Ansichten vorgetragen hatte, schnappte sich der Brite die Federbeine und warf sie im hohen Bogen in den See hinter den Boxen von Suzuka. In seinen späteren Jahren wurde er dann echt berüchtigt für seine Partys.

Giacomo Agostinis Coolness ist von ganz anderer Art als die der meisten Rennfahrer. Ago stammt aus einer noblen norditalienischen Familie, aber sie unterstützte seine Rennfahr-Ambitionen in keinster Weise. In Wirklichkeit taten sie das genaue Gegenteil, wie die meisten Eltern motorradverrückter Kinder. Agos Eltern aber versuchten es mit Bestechung und boten ihm teure, neue Sportwagen an. Reich oder nicht - Ago wollte seine Zweirad-Kicks unbedingt, lehnte dankend ab und schlich heimlich aus dem Haus, um bei lokalen Bergrennen mitzumachen. Mit anderen Worten, Ago war von ganz tief unten echt cool. Ein paar Jahre danach gab ihm Graf Domenico Agusta einen Vertrag für seine neue Marke MV Agusta. Ago und der Graf waren das Paradeduo für die Coolness der 1960er kurz vor der Flower Power. Ein gutgekleideter, talentierter, junger Draufgänger gesponsert von einem steinreichen Aristokraten. Und natürlich war Ago ein hübscher Bursche, dem die Mädels von Mailand bis zur Isle of Man zu Füßen lagen. Sein Aussehen und sein Mut machten ihn in Italien so berühmt, dass eigentlich jeder darauf wartete, dass ein Filmproduzent kam und ihm die Heldenrolle in einem Hollywood-Film anbot. Das passierte nicht, und es konnte Ago ehrlich gesagt auch egal sein. Es wird wohl nie wieder einen so erfolgreichen Racer wie Agostini geben. Er beherrschte seine Rivalen über Jahre und führte seine geliebte MV zu 14 Weltmeisterschaften. Als dann alle lästerten, er könne ohne MV nicht gewinnen, ging er zu Yamaha und wurde als erster Mensch auf einem Zweitakter 1975 noch einmal 500er-Weltmeister.

Der Stern des Bayern Michael Rudroff ging spät, aber schnell auf. Mit schon 25 Jahren stieg er 1986 auf eine nahezu serienmäßige Suzuki RG 500 Gamma und startete als Neuling beim OMK, der wichtigsten Rennklasse unter der Deutschen Meisterschaft. Am Ende gewann der Mann vom Chiemsee mit 32 Punkten Vorsprung. Es folgten Deutsche Meisterschaften in der Halbliterklasse und schließlich die 500er-WM. Auf seiner Harris-Yamaha war "Michi" von 1989 bis 1993 der Liebling der deutschen Fans. Nach dem WM-Ausstieg zeigte er in der deutschen Superbike Meisterschaft, was für ein großer Racer er ist. Auch Suzuki-Boss Bert Poensgen war begeistert, besorgte Rudroff eine Wild Card für den WM-Lauf am Nürburgring und eine Werks-Suzuki noch dazu. Doch der Ruhm hielt nur eine Runde. Nicht einmal den regulären Start erlebte Rudroff, denn er warf das gute Stück schon in der Einführungsrunde materialvernichtend ins Eck. Hohn und Spott musste er für den Rest seiner Karriere ertragen, und das tat er so cool, dass er sich den Platz hier verdient hat. Als nämlich das halbe Fahrerfeld in der nationalen Superbike-Meisterschaft beim nächsten Rennen nach der Einführungsrunde seine bis dahin gezeigte Leistung tatsächlich wie die eines Siegers feierte, konnte selbst der coole Rudroff ein Lächeln nicht verbergen und raunzte die Leute in der Startaufstellung an: "Geh, ihr Arschlöcher."