Der erste Griff geht ins Leere. Garantiert. Diesen reflexartigen Griff zur Kupplung, ehe der Schaltfuß in Aktion tritt, den bekommt man nicht von heute auf morgen los. Nur: Da ist kein Kupplungshebel. Man muss sich vor dem Start zur ersten Ausfahrt mit der FJR 1300 AS förmlich überwinden, die linke Hand beim Tritt auf den Schalthebel still zu halten.

Tschack, der erste Gang sitzt hörbar, der befürchtete Bocksprung nach vorne bleibt aus, der Motor läuft noch. Das YCC-S getaufte, elektronisch gesteuerte Getriebe nimmt dem Piloten die Kupplungsarbeit vollständig ab. Der kümmert sich fortan nur noch um die Gangwahl und den Gasgriff. Den Rest erledigen elektronische Helfer.

Na denn. Sachte Gas geben, langsam steigt die Drehzahl, und bei knapp 1800 Umdrehungen rollt die Yamaha an. Wer das Gas zu schwungvoll aufreißt, erntet zackiges Zupacken der Kupplung und entsprechend forschen Vorwärtsdrang.

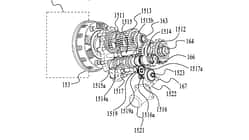

Für die Schaltarbeit hält die FJR zwei Möglichkeiten bereit: wie gewohnt über den Schalthebel, wobei der nicht mit dem Getriebe verbunden ist. Oder per Fingerdruck über eine an der linken Lenkerarmatur angebrachte Schaltwippe, die extra aktiviert werden muss. Während der Fahrt zwischen Hand- und Fußschaltung hin- und herzuspringen ist kein Problem. Der Schalthebel geht in beiden Fällen an eine elektronische Steuereinheit, die zwei Stellmotoren befehligt. Der eine betätigt via hydraulischem Kupplungszylinder die Kupplung, der andere die Schaltung.

Klingt komplizierter, als es in der Praxis ist. Auch wenn die ersten Anfahr-, Wende- und Schaltmanöver noch zaghaft und wenig geschmeidig vonstatten gehen. Hat ein bisschen was von erster Fahrstunde. Denn einige Minuten dauert es schon, bis die gewohnten Bewegungsabläufe ausgeblendet sind und das Spiel der Gashand mit den Kupplungs- und Schaltvorgängen synchron läuft. Von da an gehen Gangwechsel mindestens so zackig über die Bühne wie bei gewöhnlichen Getrieben. Laut Yamaha in 0,2 Sekunden. Am reibungslosesten läuft’s, wenn wie gewohnt das Gas geschlossen wird. Lässt man die Drosselklappen offen, erhöht sich die Drehzahl während des Auskuppelns kurz.

Ähnlich unspektakulär läuft das Anhalten ab. Man rollt mit eingelegtem Gang an die Ampel, die Elektronik gleicht Kurbelwellen- und Raddrehzahl miteinander ab und betätigt kurz vor dem Halten die Kupplung. Bleibt man im dritten Gang stehen, ist es also trotzdem möglich, in den Leerlauf zu schalten.

Dass die Elektronik das Herunterschalten vor Kurven zu einem unkalkulierbaren Ereignis werden lässt, braucht niemand zu fürchten. Das Einkuppeln geschieht ausgesprochen sanft, was selbst Gangwechsel in Schräglage problemlos möglich macht. Dazu verhindert die Elektronik, dass der Fahrer zu weit herunterschaltet und den Motor überdreht. Bei 150 Sachen den Ersten hineinklopfen geht nicht. Allerdings benötigt die Elektronik für das Herunterschalten etwas Zeit. Jeder Schaltvorgang wird separat ausgeführt. Zackig zwei, drei Gänge in einem Aufwasch hinuntergesteppt, das funktioniert mit einem normalen Schaltgetriebe flotter.

Vor allem aber das feinnervige Zusammenspiel von Kupplungs- und Gashand, das es beim Wenden am Hang oder auf engstem Raum erlaubt, die gut 300 Kilogramm FJR 1300 mit perfekt dosiertem Leistungseinsatz zentimetergenau zu rangieren, erreicht das YCC-S-System noch nicht. Erst mit etwas Übung gelingen Wendemanöver ähnlich flüssig.

Dagegen ist es eine ziemlich kommode Angelegenheit, auf flott geschwungenen Straßen mit einem lässigen Fingerdruck oder Tritt auf den Schalthebel die Gänge zu wechseln und ansonsten die Linke ruhen zu lassen. Wobei dieser Komfortgewinn mit 2000 Euro Aufpreis gegenüber der FJR 1300 A – inklusive Heizgriffen – nicht ganz billig ist. Wer es selbst ausprobieren möchte: Yamaha bietet Interessenten drei Probefahrt-Termine mit der AS.

Automatik im Motorrad-Bau - Die Schalt-Meister

Mehr Flops als Tops hält das Kapitel der Automatik-Motorräder parat. Das könnte sich in Zukunft allerdings ändern.

Bislang führte das Thema Automatik bei den Motorrad-Entwicklern eher ein Schattendasein. Hat sich doch bis heute kein namhafter Hersteller konsequent dieses Themas angenommen. Dabei tauchten bereits in den experimentierfreudigen siebziger Jahren gleich mehrere Motorräder auf dem Markt auf, die ihrem Fahrer die Schaltarbeit ersparen wollten.

Moto GuzziV 1000 i-Convert

1975 lief bei Moto Guzzi die V 1000 I-Convert vom Band. Wobei die Convert streng genommen gar kein Automatik-Getriebe besaß. Ein Drehmomentwandler von Fichtel & Sachs stellte die Verbindung zwischen dem längs eingebauten V2-Motor und dem Zweiganggetriebe her. Dessen Fahrstufen wurden konventionell über den Schalthebel gewählt. Eine ganz normale Kupplung besaß die Convert dennoch. Sie diente

allerdings nur dazu, während der Fahrt zwischen den beiden Fahrstufen hin- und herzuschalten. Das Einkuppeln zum Anfahren hingegen übernahm der Drehmomentwandler.

Honda CB 400 A

Mit einem ähnlichen Konzept versuchte Honda 1978 sein Glück auf dem deutschen Markt. In den USA lief bereits die 750 Four seit 1976

mit einer Halbautomatik ohne Probleme. So entschloss man sich, in Deutschland die CB 400 A mit hydraulischem Drehmomentwandler und Zweiganggetriebe anzubieten. Wie bei der Moto Guzzi konnte der Fahrer per Schalthebel zwischen zwei Fahrstufen wählen, von denen die

erste bis etwa 110 km/h reichte. Im Gegensatz zur Convert ermöglichte die Hondamatic der CB 400 A Gangwechsel ohne die Zuhilfenahme einer Kupplung. Beiden gemein war jedoch das etwas gewöhnungsbedürftige Fahrverhalten, vor allem beim Gas wegnehmen. Und der unbegründete Optimismus ihrer Macher, was die Marktchancen betraf. Beide Modelle fanden, anders als die Honda Dax mit Dreigang-Halbauto-

matik, nur wenige Liebhaber.

Husqvarna Enduros

Auch abseits asphaltierter Wege wurde mit Automatik-Getrieben experimentiert. Bei Husqvarna in Schweden entstanden zu Beginn der achtziger Jahre Enduros mit Fliehkraftkupplung und Dreigang-Automatik. Und obwohl das System in der Praxis, besonders bei Sprüngen, Schwächen zeigte, fuhr Mitte der Achtziger Bo Edberg mit der Husqvarna 430 in der 500er-Motocross-WM auf den achten Platz.

Suzuki Burgman 650

In der Gegenwart düst die wohl bekannteste Form in Rollern und Scootern unter dem Namen Variomatik durch die Gegend. Den Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe stellt eine Fliehkraftkupplung her. Die Übersetzungsänderung erledigen zwei variable Riemenscheiben, die über einen Antriebsriemen miteinander verbunden sind. Die am höchsten entwickelte Form dieser Bauart besitzt der Suzuki Burgman 650. Sein elektronisch gesteuertes Getriebe ermöglicht es, mittels einer Schaltwippe am Lenker zwischen Automatik-, Normal- und Powermodus zu wählen, oder im Schaltmodus gar fünf fest definierte Gangstufen anzuwählen.

Ansonsten hat sich das Prinzip des Drehmomentwandlers mit Zweiganggetriebe nur in einem Exoten in die Jetztzeit gerettet. Die Boss Hoss drehmomentwandelt munter mit Chevy-V8 und 8,2 Liter Hubraum durch die Lande.

In der Offroad-Szene tauchen inzwischen vermehrt mechanische Fliehkraftkupplungen von Revloc oder Rekluse zum Nachrüsten auf. Sie machen beim Anfahren den Griff zum Kupplungshebel überflüssig und sollen insbesondere beim Rennstart für perfektes Beschleunigen und die entscheidenden Meter vor der ersten Kurve sorgen. Aber auch in den Entwicklungsabteilungen großer Hersteller tut sich wieder was. Bei BMW wird offenbar über eine elektrisch betätigte Schaltung nachgedacht. Honda präsentierte auf der Tokyo Motor Show und der Mailänder Messe gar die Studie DN-01 mit vollautomatischem Getriebe. Und erntete prompt derart positive Reaktionen des Publikums, dass nun die Umsetzung des Konzepts in Angriff genommen wird. Das Thema Automatik scheint mehr denn je eine Zukunft zu haben.

Technische Daten

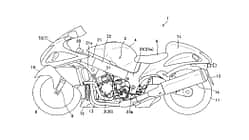

Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei oben liegende Nockenwellen, vier Ventile, Hubraum 1298 cm3, 105,5 kW (144 PS) bei 8000/min, 134 Nm bei 7000/min, elektronisch gesteuerte Ölbadkupplung und Fünf-

ganggetriebe, Kardan. Brückenrahmen aus Aluminium, Telegabel Ø 48 mm, Zweiarmschwinge aus Aluminium, Zentralfederbein mit Hebelsystem, ABS. Radstand

1515 mm, Lenkkopfwinkel 64 Grad, Nachlauf 109 mm, Federweg v/h 135/125 mm, Trockengewicht 268 kg. Farben: Blau/Weiß, Silbermetallic, Gold-Silbermetallic.

Preis inklusive Nebenkosten 17495 Euro