Rasthof Würzburg, irgendwann im Frühjahr 1999. Eine Suzuki Hayabusa fährt vor, der Fahrer springt aus dem Sattel, tankt, ohne den Helm abzunehmen, und sprintet zur Kasse. Er hat es offensichtlich eilig. Und doch dauert der Tankstopp ewig, denn der Kassierer lässt ihn nicht gehen. Ist schlicht aus dem Häuschen angesichts des eigenwilligen neuen 175-PS-Donnervogels. "Hey Man, die kenne ich aus dem Fernsehen. Das ist doch das Gerät, mit dem Toni Mang unterwegs war. 300, Alter, Wahnsinn. Wie fühlt sich das an? Biste schon gefahren?"

Ja, wie fühlte es sich an? Phänomenal! Damals war es einfach überwältigend, wenn die Tachonadel die 300er-Marke erreichte und fröhlich weiter marschierte. Eine völlig unbekannte Welt. Wenn es gut ging und die Bahn frei war, lag die Grenze dieses neuen Orbits bei 340 km/h laut Tacho, was dann in etwa echten 300 km/h entsprach. Nur zur Erinnerung: Damals schwang eine Honda Fireblade sich gerade einmal zu 258 km/h auf und selbst die Maßstäbe setzende Yamaha R1 mit 150 PS kam nicht über 265 km/h hinaus. Ein Klassenunterschied!

Und heute? Aktuell haben sich die Kräfteverhältnisse zwischen Sportlern und Speedbikes in dieser Hinsicht dramatisch verschoben, und zwar zugunsten der Vollblut-Sportler. Warum? Weil ein extrem ausgelegter Supersport-1000er-Motor sich heute zu Leistungen aufschwingt, an die vor zehn, ja vor fünf Jahren noch nicht zu denken war. So stehen den gemessenen 196 PS eines aktuellen 1340er-Hayabusa-Motors mittlerweile rund 200 PS der momentan stärksten Sportlerin, der brachialen BMW S 1000 RR gegenüber. Und die ebenfalls nicht schwächlichen 177 PS der dicken Kawasaki ZZR 1400 werden auf dem Prüfstand von den 178 PS der schlanken MV Agusta F4 selbstredend getoppt.

Anders ausgedrückt: Eine Hayabusa hatte 1999 eine gemessene Literleistung von 135 PS/L, heute sind es 140. Das sind gerade einmal fünf PS mehr, während sich die Literleistung von der 1999er R1 (152 PS/L) zur S 1000 RR um fast 50 PS steigerte.

Aber: Reicht das, um die alten Speed-Queens abzulösen? Was macht dort oben, ganz am Ende der Fahnenstange, wirklich schnell? Ist es immer noch die gelassene Kraft aus reichlich Hubraum, kombiniert mit einer Highspeed-Aerodynamik? Oder doch extreme Drehzahlen, konsequenter Leichtbau und eine zierliche Statur?

MOTORRAD wollte es genau wissen, begab sich auf dem Hochgeschwindigkeitskurs der DEKRA am Lausitzring und im BMW-Windkanal auf Messfahrten und Ursachenforschung. Erste Station: Die 5,8 Kilometer lange sogenannte Autobahn-Rundstrecke direkt neben dem einzigen Oval-Rundkurs Deutschlands weit im Osten der Republik. Denn nur auf abgesperrter Strecke lassen sich Messungen in diesen Geschwindigkeitsregionen gefahrlos durchführen.

Es ist ein sonniger, beinahe windstiller Morgen in der Lausitz, die kalte Luft verspricht eine optimale Sauerstoffversorgung der gierigen Triebwerke, das Data-Recording ist installiert, die Fahrer zittern im dünnen Leder dem 300-km/h-Erlebnis entgegen. Zwei Geraden, jeweils 2,3 Kilometer lang und 12 Meter breit, begrenzt von zwei mächtig steilen Kurven mit 160 Metern Innenradius - das soll der Schauplatz sein für ein Highspeed-Festival der besonderen Art.

Wobei eins leider von vornherein klar ist. Sowohl die Hayabusa als auch die ZZR 1400 kämpfen hinsichtlich der absoluten Höchstgeschwindigkeit mit einem Handicap. "Freiwillige Selbstbeschränkung" heißt das Stichwort, mit dem die Motorradhersteller angesichts drohender gesetzgeberischer Restriktionen (die Hayabusa war daran nicht ganz unbeteiligt) die Geschwindigkeit ihrer Boliden schon vor Jahren aus freien Stücken auf 299 km/h begrenzten.

Die Suzuki muss daher wie auch die Kawa mit einer Drehzahlbegrenzung im sechsten Gang und einer offiziellen Geschwindigkeitsangabe von 295 km/h beziehungsweise 298 km/h (Kawasaki) leben. MV Agusta hingegen hat sich dieser freiwilligen Übereinkunft seit jeher verweigert und verspricht statt dessen stramme 305 km/h. Auch bei BMW sah man keinen Anlass zur künstlichen Eingrenzung, schließlich belässt es die S 1000 RR laut Fahrzeugpapieren bei 299 km/h.

Damit wäre die Frage nach der Schnellsten im Lande von der Papierform her geklärt, oder? Wohl nicht, denn Papier ist besonders in dieser Hinsicht seit jeher geduldig. Stimmen diese Angaben? Und wenn ja, wie sieht der Weg auf den Speed-Gipfel aus. Denn schließlich ist das Leben am Drehzahllimit mit diesen Kraftpaketen im öffentlichen Straßenverkehr schon im zweiten oder dritten Gang eine Seltenheit. Im fünften und sechsten Gang bleibt es zumeist eine sehr, sehr kurze Episode.

Ja, selbst die klassische Beschleunigungsdisziplin, der Sprint von null auf 100 km/h, ist in so kurzer Zeit erledigt, dass weder Zeit zum Atmen noch zum Schalten bleibt. Der Blick auf die Stoppuhr zeigt jedoch, dass einfache Gleichungen in dieser komplexen Materie mit vielen Unbekannten keine Gültigkeit haben. Viel Kraft mal wenig Gewicht gleich Top-Beschleunigung? Falsch! Wenn Kraft nämlich ohnehin genug vorhanden ist, gewinnen andere Faktoren an Bedeutung. Vor allem die 38 bis 55 Millimeter mehr an Radstand (siehe Technische Daten), aber auch der Faktor "Gewicht" selbst. Die Pfunde erweisen sich bei der diffizilen Gratwanderung zwischen weit aufgerissenen Doppelklappen und steigendem Vorderrad nämlich als beträchtlicher Vorteil. Ergebnis: Nicht die starken, um die 210 Kilogramm leichten Sportlerinnen passieren die 100-km/h-Marke zuerst, sondern die rund 260 Kilogramm schweren Boliden. Zeitgleich nach 2,9 Sekunden. Erst zwei beziehungsweise drei zehntel Sekunden später folgt die Sportlerfraktion.

Alle, denen diese Werte zu abstrakt sind, mögen sich folgendes Szenario vorstellen: Eine rote Ampel mitten auf einer deutschen Landstraße, die geradewegs Richtung Horizont führt. Auf dem Sprung ducken sich die vier Kandidaten nebeneinander, schon lange ist der erste Gang eingelegt, die Kupplung lauert ungeduldig kurz vorm Einrückpunkt, die Kurbelwelle rotiert mit beträchtlicher, gerade noch kupplungsverträglicher Drehzahl. Bei "Gelb" rücken die Kupplungen mit viel Gefühl ein, die fetten Hinterreifen wimmern um Haftung, während die Oberkörper der Fahrer sich mit allen Kräften gegen die auftretenden Fliehkräfte stemmen, die Füße Halt auf den Rasten suchen und sich die Hände an die Lenkerenden krallen. Wenn all das optimal läuft, heißt es nach lediglich 40 Metern (bei den beiden Dicken) beziehungsweise 42 (BMW) oder 43 Metern (MV): 100 km/h!

Vergleich: Speedbikes gegen Sportbikes - Teil 2

Nach 40 Metern! Das ist nicht einmal die Breite eines Fußballfelds oder die Länge eines durchschnittlichen Hallenbad-Beckens. Für den Hochgeschwindigkeitskurs in der Lausitz, bei dem die Einfahrt auf die Strecke und das Fahrerlager (siehe Foto oben) etwa auf der Hälfte der Geraden liegt, ist es praktisch nichts. Es liegen noch rund 1100 Meter pure Beschleunigung vor uns, bevor es in die Steilkurve geht.

Doch schon jetzt ist klar: Die aufreizende Gelassenheit, mit der die Speedbikes anschieben, ist der Sportlerfraktion fremd. Und wird es auch jenseits dieser Marke bleiben. Wer jemals eine üppige, V8- motorisierte S-Klasse im Vergleich mit einem 911er Porsche bewegt hat, weiß, was gemeint ist. Schnell können beide, keine Frage. Doch gefühlt trennen sie Welten.

Das liegt nicht nur am Gewicht und an den Abmessungen, auch die deutlich kompaktere, vorderradorientiertere Sitzposition auf den Sportlerinnen trägt ihren Teil zur Anspannung bei. Und natürlich die Geräuschkulisse. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ein mit allen Mitteln gedopter 1000er mit Minimalhub (bei der BMW nicht einmal fünf Zentimeter) am absoluten Limit seiner mechanischen Belastbarkeit entlangkreischt oder ein Fast-1400er aus den Tiefen seines Kurbelgehäuses scheinbar nebenbei eimerweise Drehmoment abdrückt.

Aber Achtung! Dieses mühelose Spiel muss so mühelos nicht weitergehen. Auf der nächsten Etappe - dem Spurt auf 200 km/h - könnte die Welt schon ein wenig anders aus. Allein deshalb, weil das größtes Manko der Sportcracks, die dynamische Achslastverteilung, mit jedem gefahrenen Meter weniger zu Buche schlägt.

Bevor jetzt Missverständnisse auftreten: Auch jenseits der 100 km/h streben die Vorderräder der leichten 1000er noch verhalten gen Himmel. Kein Wunder, denn speziell die rennmäßig übersetzte BMW ist bis 147 km/h im ersten Gang unterwegs. Die entscheidende Frage ist jedoch, wie und wann die beiden Faktoren "geringes Gewicht" und "gute Aerodynamik" ihren Einfluss geltend machen, oder ob der dritte Faktor "Leistung" im oberen Geschwindigkeitsbereich doch alles entscheidet.

Diese Frage klärt sich (wie übrigens auch die des besseren Durchzugs, siehe Messungen) zunächst schnell zugunsten der BMW. Meter um Meter legt sie zwischen sich und die Konkurrenz, während dahinter die MV Agusta die Hayabusa nur mit etwas Mühe auf Distanz hält.

In Zahlen: Die S 1000 RR erreicht nach unglaublichen 6,9 Sekunden oder 209 Metern die 200 km/h, benötigt also von 100 auf 200 km/h gerade einmal 3,8 Sekunden oder 166 Meter. Den zweiten Platz auf diesem Teilabschnitt belegt die MV (vier Sekunden oder 171 Meter), die sich aber trotzdem nicht von der Hayabusa absetzen kann, weil sie ihr Start-Handicap mit sich herumschleppt. Insgesamt vergehen so 7,3 Sekunden bis zur 200er-Marke, während die Hayabusa eine Zehntelsekunde eher dran ist und die Kawasaki, beim Sprint auf 100 km/h noch ganz vorn dabei, nun mit 7,6 Sekunden bereits deutlich zurückfällt.

Die Schlussfolgerung: In diesem Geschwindigkeitsbereich spielt das Gewicht eine entscheidendere Rolle als eine ausgefeilte Aerodynamik, Und wer bei der Leistung nicht vorn dabei ist, hat es schwer. Doch es gibt auch noch andere, entscheidende Features, die bei der Sprintprüfung nicht zu unterschätzen sind. Die Rede ist vom Schaltautomaten der S 1000 RR, welcher Gangwechsel nahezu ohne Zugkraftunterbrechung möglich macht - und ganz nebenbei harte Lastwechselschläge, die sich spürbar auf die Fahrstabilität auswirken, eliminiert. Eine solche Vorrichtung stünde natürlich auch den Speedbikes, die sich ausschließlich dem schnellen und gediegenen Fortkommen verschrieben haben, ausgezeichnet. So verliert die ZZR im Vergleich zur S 1000 RR bei einem einzigen Schaltvorgang schnell einmal 0,3 Sekunden. Eine kurze Zeitspanne, gewiss. Die sich jedoch mit zunehmendem Tempo in immer mehr Wegstrecke niederschlägt. Bei 247 km/h zum Beispiel, beim Wechsel von Gang vier zu fünf, bedeuten diese 0,3 Sekunden fehlender Vortrieb gleich 20 Meter Verlust.

Wer spüren will, welche Kräfte hier am Werk sind - bitte Platz nehmen. Der stärkste Vulkan tobt auf der knapp geschnittenen BMW, zerrt an jedem Angriffspunkt. Trotzdem schafft die Münchnerin etwas, wovon speziell die Speedbikes trotz ihrer ausladenderen Verkleidungen doch ein Stück entfernt sind. Sie spurtet von 200 auf 250 km/h in 3,5 Sekunden schneller als von 100 auf 200 km/h (3,8 Sekunden).

Nach 10,4 Sekunden sind aus dem Stand 250 km/h erreicht. Oder nach 426 Metern. Das sind Dimensionen, die normalerweise Marschflugkörpern vorbehalten sind. Dimensionen, in die keine von den anderen und auch sonst kaum jemand im öffentlichen Straßenverkehr mitgehen kann. Und wieder ist es die MV, die mit 11,3 Sekunden noch am ehesten folgt, während die Hayabusa und die ZZR 1400 es dem tief geduckten Fahrer kommoder machen als die Sportfraktion, mit 11,8 und 12,8 Sekunden im Rennen um das blaue Band jedoch immer weiter zurückfallen.

Eine Vorentscheidung? Zumindest ein Trend, denn der Vorsprung, den die BMW eingefahren hat, ist beträchtlich. Und die weiteren Messwerte belegen erneut, dass der Einfluss der aerodynamischen Unterschiede zumindest bei vollverkleideten Motorrädern wie in diesem Feld weitaus geringer einzuschätzen ist als der von Leistung und Gewicht. Mit einer Zeit von 4,4 Sekunden (250-280 km/h) und einer Gesamtzeit von 14,8 Sekunden sprintet die BMW abermals allen davon, während sich bei dem ohnehin engen Rennen zwischen MV Agusta F4 und der Suzuki Hayabusa noch einmal die Vorzeichen verschieben. Vermutlich ist es die Kombination aus ein wenig mehr Leistung und dem etwas besseren Cw-Wert, die hier den Ausschlag gibt. In jedem Fall zieht die Suzuki auf den letzten Metern noch einmal vorbei, nimmt der MV eine Sekunde ab und erreicht als zweite, aber mit gehörigem Respektabstand von zwei Sekunden auf die BMW die 280er-Marke. Auf den Plätzen folgen MV (17,3 Sekunden) und abgeschlagen die ZZR 1400 mit 18,5 Sekunden.

Ist das ganze Aerodynamik-Getue der Speedbikes also doch ein zumindest fragwürdiger Marketing-Gag oder doch das Mittel zum Zweck, wenn es um die letzten, imageträchtigen km/h geht? Es ist schade, dass selbst das rundenlange Vollgasgekeule auf der DEKRA-Teststrecke darüber keinen Aufschluss geben kann, weil die Hayabusa und die ZZR 1400 ihre Selbstbeschränkung ernst nehmen. Bei 298 km/h (Suzuki) und 299 km/h (Kawa) ist Schluss, während die S 1000 RR und die F4 ihre letzten Leistungs- und Drehzahlreserven mobilisieren dürfen und erst bei 305 beziehungsweise 303 km/h die Segel streichen.

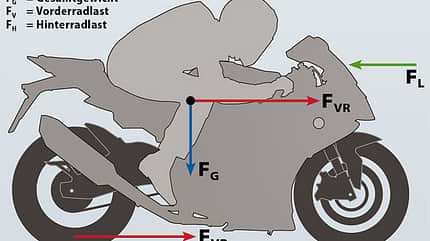

Was aber wäre, wenn? Wo das Messverfahren an seine Grenzen stößt, muss die Formelsammlung her. FVR = FL + FR lautet die Berechnungsgrundlage für die erreichbare Höchstgeschwindigkeit. Oder verständlicher: Der im Quadrat zur Geschwindigkeit ansteigende Luftwiderstand (siehe "Im Windkanal") und der nahezu konstante Rollwiderstand müssen von der Vortriebskraft bei der Beschleunigung übertroffen, bei Höchstgeschwindigkeit zumindest egalisiert werden.

Für dieses Testfeld bedeutet das: Bezogen auf ihre Leistung am Hinterrad wären die BMW und die Suzuki unter idealen Bedingungen (die BMW mit etwas längerer Übersetzung, die Suzuki ohne Begrenzer) 312 km/h schnell, die Kawasaki würde 307 und die MV 305 km/h erreichen. Dass es dafür in der Lausitz nicht ganz gereicht hat - Schwamm drüber. Es war auch so schnell genug.

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Reine Speedbikes wie die Hayabusa oder die ZZR 1400 haben, wenn es nur ums Tempo geht, ihren alleinigen Anspruch auf die Krone verwirkt. Das können die Sportler heute ebenso gut oder besser. Wer jedoch die Gelassenheit schätzt, mit der die Hubraumriesen mit Nachdruck aus dem Drehzahlkeller anschieben oder auf der Autobahn geradeaus brennen, darf gern aufsteigen.

Fazit: Und die Schnellsten sind die Supersportler

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Reine Speedbikes wie die Hayabusa oder die ZZR 1400 haben, wenn es nur ums Tempo geht, ihren alleinigen Anspruch auf die Krone verwirkt. Das können die Sportler heute ebenso gut oder besser. Wer jedoch die Gelassenheit schätzt, mit der die Hubraumriesen mit Nachdruck aus dem Drehzahlkeller anschieben oder auf der Autobahn geradeaus brennen, darf gern aufsteigen.

BMW S 1000 RR

| Motor | Bauart | Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |

| Bohrung x Hub | 80,0 x 49,7 mm | Hubraum | 999 cm3 |

| Leistung | 142,0 kW (193 PS) bei 13000/min | Drehmoment | 111 Nm bei 9750/min |

| Fahrwerk | |

| Rahmen | Brückenrahmen aus Aluminium | Gabel | Upside-down-Gabel, Ø 46 mm |

| Bremsen v/h | Ø 320 mm/ Ø 220 mm | Reifen | 120/70 ZR 17; 190/55 ZR 17 |

| Bereifung | Metzeler Racetec K3 Interact | Maße und Gewichte | Radstand | 1432 mm |

| Federweg v/h | 120/130 mm | Gewicht vollgetankt1 | 208 kg |

| Preis | 17586 Euro |

Kawasaki ZZR 1400

| Motor | Bauart | Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |

| Bohrung x Hub | 84,0 x 61,0 mm | Hubraum | 1352 cm3 |

| Leistung | 140,0 kW (190 PS) bei 9500/min | Drehmoment | 154 Nm bei 7500/min |

| Fahrwerk | |

| Rahmen | Monocoque aus Aluminium | Gabel | Upside-down-Gabel, Ø 43 mm |

| Bremsen v/h | Ø 310 mm/ Ø 250 mm | Reifen | 120/70 ZR 17; 190/50 ZR 17 |

| Bereifung | Bridgestone BT 014 vorn „SL“, hinten „L“ | Maße und Gewichte | Radstand | 1460 mm |

| Federweg v/h | 117/122 mm | Gewicht vollgetankt1 | 260 kg |

| Preis | 15075 Euro |

MV Agusta F4 1000

| Motor | Bauart | Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |

| Bohrung x Hub | 76,0 x 55,0 mm | Hubraum | 998 cm3 |

| Leistung | 137,0 kW (186 PS) bei 12900/min | Drehmoment | 114 Nm bei 9500/min |

| Fahrwerk | |

| Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Stahl, Motor mittragend | Gabel | Upside-down-Gabel, Ø 50 mm |

| Bremsen v/h | Ø 320 mm/ Ø 210 mm | Reifen | 120/70 ZR 17; 190/55 ZR 17 |

| Bereifung | Pirelli Diablo Supercorsa SP | Maße und Gewichte | Radstand | 1430 mm |

| Federweg v/h | 120/120 mm | Gewicht vollgetankt1 | 214 kg |

| Preis | 18750 Euro |

Suzuki Hayabusa 1300

| Motor | Bauart | Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |

| Bohrung x Hub | 81,0 x 65,0 mm | Hubraum | 1340 cm3 |

| Leistung | 145,0 kW (197 PS) bei 9500/min | Drehmoment | 155 Nm bei 7200/min |

| Fahrwerk | |

| Rahmen | Brückenrahmen aus Aluminium | Gabel | Upside-down-Gabel, Ø 43 mm |

| Bremsen v/h | Ø 310 mm/ Ø 260 mm | Reifen | 120/70 ZR 17; 190/50 ZR 17 |

| Bereifung | Bridgestone BT 015 „M“ | Maße und Gewichte | Radstand | 1485 mm |

| Federweg v/h | 120/140 mm | Gewicht vollgetankt1 | 264 kg |

| Preis | 14780 Euro |

MOTORRAD-Messungen

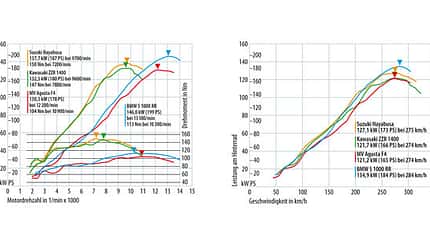

Wer nur die Leistung an der Kurbelwelle betrachtet, kann im vorliegenden Fall - nämlich bei Motoren mit so unterschiedlichem Hubraum - einen falschen Eindruck bekommen. Denn natürlich liegen die mächtigen Aggregate von Hayabusa und ZZR 1400 vor allem in Sachen Drehmoment meilenweit über den 1000ern. Etwas anders sieht die Sache aus, wenn man die Leistung über die Geschwindigkeit am Hinterrad betrachtet. Dort kommt zum Beispiel die BMW S 1000 RR bis auf einen kleinen Hänger zwischen 100 und 150 km/h annähernd auf Hayabusa-Niveau und liegt jenseits der 250 km/h eindeutig darüber. Berücksichtigt man dazu noch die rund 50 Kilogramm Mehrgewicht der Suzuki, sind die überlegenen Fahrleistungen der Münchnerin absolut plausibel.

Ebenso wie die Tatsache, dass die Hayabusa der ZZR 1400 in allen Belangen davon fährt. Ab zirka 6500/min oder 170 km/h liegt die Suzuki-Kurve nahezu immer und deutlich über der Kawasaki-Kurve, während die F4 der S 1000 RR nie das Wasser reichen kann.

BMW S 1000 RR

| Luftwiderstand Cw x A | Motorrad (m2) | 0,315 |

| mit liegendem Fahrer (m2) | 0,324 | mit sitzendem Fahrer (m2) | 0,455 |

| Berechneter Leistungsbedarf am Hinterrad/Kurbelwelle mit liegendem Fahrer | |

| bei 200 km/h (PS) | 49/56 | bei 300 km/h (PS) | 159/176 |

| bei 350 km/h (PS) | 251/276 | Gewichte | Gewicht ohne Fahrer (kg) | 208 |

| Gewichtsverteilung vorn/hinten (kg) | 108/100 | Gewicht mit Fahrer (kg) | 286 |

| Gewichtsverteilung vorn/hinten (kg) | 138/148 | Auftrieb vorn bei 300 km/h | mit liegendem Fahrer (N) | 663 |

| mit sitzendem Fahrer (N) | 954 | Abtrieb hinten bei 300 km/h | mit liegendem Fahrer (N) | 434 |

| mit sitzendem Fahrer (N) | 835 | Gewichtskraft mit Fahrer statisch | vorn/hinten (N) | 1354/1452 |

| Resultierende Gewichtskraft bei 300 km/h | |

| vorn/hinten (N) | 691/1886 | entspricht in kg | 70/192 |

| Höchstgeschwindigkeit | |

| Vmax gemessen (km/h) | 305 | bei Drehzahl (U/min) | 14000 |

| Vmax berechnet (km/h) | 312 | Theoretisch mögliche Geschwindigkeit | bei Maximaldrehzahl (km/h bei U/min) | 308/14200 |

| bei 200 PS an der Kurbelwelle (km/h) | 314 | Durchzug | 150–200 km/h (sek)/(m) | 4,2 / 203 |

| 200–250 km/h (sek)/(m) | 4,7 / 294 | Beschleunigung | 0–100 km/h (sek)/(m) | 3,1 / 43 |

| 0–200 km/h (sek)/(m) | 6,9 / 209 | 0–250 km/h (sek)/(m) | 10,4 / 426 |

| 0–280 km/h (sek)/(m) | 14,8 / 750 | Gemessene Leistung | Leistung am Hinterrad (PS) | 183,5 |

| bei Geschwindigkeit (km/h) | 284 | Leistung an der Kurbelwelle (PS) | 198,3 |

| bei Drehzahl (U/min) | 13100 |

Kawasaki ZZR 1400

| Luftwiderstand Cw x A | Motorrad (m2) | 0,321 |

| mit liegendem Fahrer (m2) | 0,306 | mit sitzendem Fahrer (m2) | 0,372 |

| Berechneter Leistungsbedarf am Hinterrad/Kurbelwelle mit liegendem Fahrer | |

| bei 200 km/h (PS) | 47/54 | bei 300 km/h (PS) | 152/168 |

| bei 350 km/h (PS) | 238/263 | Gewichte | Gewicht ohne Fahrer (kg) | 262 |

| Gewichtsverteilung vorn/hinten (kg) | 130/132 | Gewicht mit Fahrer (kg) | 340 |

| Gewichtsverteilung vorn/hinten (kg) | 161/179 | Auftrieb vorn bei 300 km/h | mit liegendem Fahrer (N) | 497 |

| mit sitzendem Fahrer (N) | 623 | Abtrieb hinten bei 300 km/h | mit liegendem Fahrer (N) | 398 |

| mit sitzendem Fahrer (N) | 501 | Gewichtskraft mit Fahrer statisch | vorn/hinten (N) | 1579/1756 |

| Resultierende Gewichtskraft bei 300 km/h | |

| vorn/hinten (N) | 1082/2154 | entspricht in kg | 110/220 |

| Höchstgeschwindigkeit | |

| Vmax gemessen (km/h) | 299* | bei Drehzahl (U/min) | 10300 |

| Vmax berechnet (km/h) | 307 | Theoretisch mögliche Geschwindigkeit | bei Maximaldrehzahl (km/h bei U/min) | 324/11000 |

| bei 200 PS an der Kurbelwelle (km/h) | 319 | Durchzug | 150–200 km/h (sek)/(m) | 4,6 / 223 |

| 200–250 km/h (sek)/(m) | 5,7 / 361 | Beschleunigung | 0–100 km/h (sek)/(m) | 2,9 / 40 |

| 0–200 km/h (sek)/(m) | 7,6 / 241 | 0–250 km/h (sek)/(m) | 12,5 / 548 |

| 0–280 km/h (sek)/(m) | 18,5 / 991 | Gemessene Leistung | Leistung am Hinterrad (PS) | 166,9 |

| bei Geschwindigkeit (km/h) | 274 | Leistung an der Kurbelwelle (PS) | 179,9 |

| bei Drehzahl (U/min) | 9800 |

MV Agusta F4 1000

| Luftwiderstand Cw x A | Motorrad (m2) | 0,286 |

| mit liegendem Fahrer (m2) | 0,314 | mit sitzendem Fahrer (m2) | 0,42 |

| Berechneter Leistungsbedarf am Hinterrad/Kurbelwelle mit liegendem Fahrer | |

| bei 200 km/h (PS) | 48/54 | bei 300 km/h (PS) | 155/170 |

| bei 350 km/h (PS) | 244/266 | Gewichte | Gewicht ohne Fahrer (kg) | 214 |

| Gewichtsverteilung vorn/hinten (kg) | 110/104 | Gewicht mit Fahrer (kg) | 292 |

| Gewichtsverteilung vorn/hinten (kg) | 142/150 | Auftrieb vorn bei 300 km/h | mit liegendem Fahrer (N) | 442 |

| mit sitzendem Fahrer (N) | 720 | Abtrieb hinten bei 300 km/h | mit liegendem Fahrer (N) | 371 |

| mit sitzendem Fahrer (N) | 685 | Gewichtskraft mit Fahrer statisch | vorn/hinten (N) | 1393/1472 |

| Resultierende Gewichtskraft bei 300 km/h | |

| vorn/hinten (N) | 951/1843 | entspricht in kg | 97/188 |

| Höchstgeschwindigkeit | |

| Vmax gemessen (km/h) | 303 | bei Drehzahl (U/min) | 13500 |

| Vmax berechnet (km/h) | 305 | Theoretisch mögliche Geschwindigkeit | bei Maximaldrehzahl (km/h bei U/min) | 304/13500 |

| bei 200 PS an der Kurbelwelle (km/h) | 318 | Durchzug | 150–200 km/h (sek)/(m) | 4,9 / 236 |

| 200–250 km/h (sek)/(m) | 5,5 / 349 | Beschleunigung | 0–100 km/h (sek)/(m) | 3,3 / 44 |

| 0–200 km/h (sek)/(m) | 7,3 / 215 | 0–250 km/h (sek)/(m) | 11,3 / 473 |

| 0–280 km/h (sek)/(m) | 17,3 / 916 | Gemessene Leistung | Leistung am Hinterrad (PS) | 164,8 |

| bei Geschwindigkeit (km/h) | 274 | Leistung an der Kurbelwelle (PS) | 177,5 |

| bei Drehzahl (U/min) | 12300 |

Suzuki Hayabusa 1300

| Luftwiderstand Cw x A | Motorrad (m2) | 0,315 |

| mit liegendem Fahrer (m2) | 0,303 | mit sitzendem Fahrer (m2) | 0,399 |

| Berechneter Leistungsbedarf am Hinterrad/Kurbelwelle mit liegendem Fahrer | |

| bei 200 km/h (PS) | 47/53 | bei 300 km/h (PS) | 151/167 |

| bei 350 km/h (PS) | 236/261 | Gewichte | Gewicht ohne Fahrer (kg) | 266 |

| Gewichtsverteilung vorn/hinten (kg) | 132/134 | Gewicht mit Fahrer (kg) | 344 |

| Gewichtsverteilung vorn/hinten (kg) | 166/178 | Auftrieb vorn bei 300 km/h | mit liegendem Fahrer (N) | 568 |

| mit sitzendem Fahrer (N) | 742 | Abtrieb hinten bei 300 km/h | mit liegendem Fahrer (N) | 351 |

| mit sitzendem Fahrer (N) | 521 | Gewichtskraft mit Fahrer statisch | vorn/hinten (N) | 1628/1746 |

| Resultierende Gewichtskraft bei 300 km/h | |

| vorn/hinten (N) | 1060/2097 | entspricht in kg | 108/214 |

| Höchstgeschwindigkeit | |

| Vmax gemessen (km/h) | 298* | bei Drehzahl (U/min) | 10400 |

| Vmax berechnet (km/h) | 312 | Theoretisch mögliche Geschwindigkeit | bei Maximaldrehzahl (km/h bei U/min) | 315/11000 |

| bei 200 PS an der Kurbelwelle (km/h) | 320 | Durchzug | 150–200 km/h (sek)/(m) | 4,2 / 203 |

| 200–250 km/h (sek)/(m) | 5,1 / 318 | Beschleunigung | 0–100 km/h (sek)/(m) | 2,9 / 40 |

| 0–200 km/h (sek)/(m) | 7,2 / 224 | 0–250 km/h (sek)/(m) | 11,8 / 515 |

| 0–280 km/h (sek)/(m) | 16,8 / 893 | Gemessene Leistung | Leistung am Hinterrad (PS) | 172,9 |

| bei Geschwindigkeit (km/h) | 267 | Leistung an der Kurbelwelle (PS) | 187,3 |

| bei Drehzahl (U/min) | 9900 |

Theorie und Praxis - Im Windkanal

Wie groß sind die aerodynamischen Unterschiede zwischen dicken Speedbikes und schlanken Supersportlern? Und was bedeuten sie?

Dem BMW-Akustikwindkanal in der Hanauer Straße sieht man von außen nicht an, was in ihm steckt. Dabei weht in dem 43 Meter langen und 15 Meter hohen Gebäude in der Regel ein rauer Wind, erzeugt von einem Ventilator mit 14 verstellbaren Laufschaufeln und 21 Leitschaufeln mit einem Durchmesser von 5,5 Metern. Angetrieben wird der von einem 2638 PS starken Motor, die maximale Windgeschwindigkeit beträgt 255 km/h.

Eine gute Adresse, wenn es darum geht, den Luftwiderstand eine Motorrads zu bestimmen. Die Luftwiderstandskraft ergibt sich aus dem Luftwiderstandsbeiwert (Cw-Wert) der Stirnfläche (A), der Luftdichte (?) und der Geschwindigkeit (v) und bildet die Grundlage für alle weiteren Berechnungen bei MOTORRAD-Messungen.

Zu den Fakten: Erstaunlich ist zunächst einmal, dass ohne Fahrer die windschlüpfige Hayabusa denselben Luftwiderstand aufweist wie die zerklüftete BMW (0,315). Welchen Einfluss bei dieser Messung die Stirnfläche hat, zeigt der sensationell niedrige Wert der MV (0,286), während die ZZR mit 0,321 das Schlusslicht bildet. Mit liegendem Fahrer hingegen wandelt sich das Bild. Die Suzuki markiert weiter die Spitze (0,303) und liegt - wie übrigens auch die Kawa (0,306) - sogar günstiger als ohne Fahrer, während die MV und erst recht die BMW mit 0,314 bzw. 0,324 deutlich zurück fallen.

Daran erkennt man deutlich, dass bei den beiden Dickschiffen der Fahrer Teil des aerodynamischen Gesamtkonzepts ist, während er auf den beiden Sporlerinnen doch spürbar stört.

Inwieweit diese Werte sich auf die Fahrleistungen auswirken, lässt sich berechnen. Legt man die gemessenen Leistungen am Hinterrad zugrunde, würden sich (unter Ausschluss aller Messtoleranzen und Umwelteinflüsse) bei der S 1000 RR und der Hayabusa 312 km/h, bei der F4 305 km/h und der ZZR 1400 307 km/h ergeben. Und noch ein Gedankenspiel: Hätten alle vier Motorräder exakt 200 PS an der Kurbelwelle, wäre die Hayabusa 320 km/h schnell, die Kawa 319, die MV 318 und die BMW 314. Zum Vergleich: Ein Naked Bike wie die XJR 1300 würde mit bei einem Luftwiderstand von 0,460 bei dieser Leistung 281 km/h erreichen.

Doch nicht nur der Luftwiderstand, sondern auch der Auftrieb an Vorder- und Hinterrad lässt sich hier messen. Vorbildlich hier die geringen Auftriebswerte der MV, die sich in überzeugender Fahrstabilität niederschlagen.

Die Teststrecke

Wer Geschwindigkeiten um die 300 km/h messen will, braucht eine ganz spezielle Teststrecke.

Natürlich würde es auch eine leere Autobahn tun. Wenn es dort keine Autos gäbe, keine LKW, niemand plötzlich ausscheren würde. Nur zur Erinnerung: Bei 300 km/h legt man gut 83 Meter zurück. In der Sekunde! Das ist ungefähr die doppelte Strecke dessen, was eine BMW S 1000 RR zum Beschleunigen von 0 auf 100 km/h braucht. Da jedoch selbst in der Lausitz nicht unendlich Platz zur Verfügung steht, müssen auch hier zwei Kurven her. In diesem Fall zwei Steilkurven mit 160 Metern Innenradius. Was das bedeutet, kann jeder nachvollziehen, der jemals Achterbahn fuhr. Weit oben, möglichst nah an der Leitplanke sticht man mit einem gefühlten Geschwindigkeitsüberschuss von 100 km/h in die steile Wand. Pfeilt messerscharf an der Fahrbahnbegrenzung vorbei, während es den Kopf auf die Brust drückt. Beschleunigt wieder, versucht den Kopf oben zu halten. Wo ist der Ausgang? Ewigkeiten vergehen, die Nackenmuskulatur wird schwach. Und dann, der Moment: Plötzlich kippt die Bahn nach rechts weg, knapp 230 sollten jetzt auf der Uhr stehen. Gegenhalten, bloß nicht zu weit raus. Geschafft, die Gerade. Erholung pur.

Wirkende Kräfte

FL und FR - das sind die entscheidenden Kräfte, die von der Vortriebskraft überwunden werden müssen, um das Motorrad zu beschleunigen. Die Rollwiderstandskräfte, die vom Fahrzeuggewicht und vom Rollwiderststandsbeiwert bestimmt werden, sind über die gesamte Geschwindigkeit nahezu konstant und spielen bei höheren Geschwindigkeiten keine Rolle. Die Auftriebskraft (FAUF) am Vorderrad wird mit zunehmender Geschwindigkeit größer und entlastet das Vorderrad, die Fahrstabilität wird bei hoher Geschwindigkeit schlechter.