Ein Reifen zeigt auf seiner Seitenwand eine Menge Informationen über sich, z. B. seine Größe, seine Bauart, seine zulässige Höchstgeschwindigkeit, seinen Lastindex und sein Alter.

Hier gehts zum aktuellsten MOTORRAD-Sportreifen-Test

Hier gehts zum aktuellsten MOTORRAD-Tourenreifen-Test

Hier gehts zum aktuellsten Reifentest für die großen Reiseenduros der GS-Klasse

Größe, Tragfähigkeit und Geschwindigkeit

Was also bedeutet zum Beispiel die Zeichenfolge im Foto, 160/60 ZR 17 M/C (69W), genau?

- Die erste Zahl 160 bezeichnet die Reifenbreite in Millimetern, früher waren auch Zoll-Angaben üblich. Die Zahl nach dem Schrägstrich 60 gibt das Verhältnis von Höhe zu Breite in Prozent an: 60 Prozent von 160 mm bedeuten also 96 mm Höhe.

- Bei Reifen mit Radialkarkasse und obligatorischem Gürtel (sogenannte Radialreifen) folgt ein R, dem ein Z für die Zulassung über 240 km/h voranstehen kann – beides ist hier zu sehen.

- Bei einem Reifen mit Diagonalkarkasse ohne Gürtel ("Diagonalreifen") stünde stattdessen ein Bindestrich

- Reifen mit Diagonalkarkasse und Gürtel ("Diagonalgürtelreifen") kennzeichnet an dieser Stelle ein B (wie "belt", englisch für Gürtel).

- Die nächste Zahl, hier 17, ist der Felgendurchmesser in Zoll.

- M/C zeigt an, dass es sich um einen Motorradreifen handelt.

- Die folgende Ziffernangabe ist der Lastindex: Je höher die Zahl, desto mehr Last kann der Reifen tragen. Die 69 steht für eine maximal zulässige Last von 325 kg.

- Der letzte Buchstabe, hier W, gibt die zulässige Geschwindigkeit an; der Reifen ist also für 270 km/h zugelassen.

Das bedeutet die Seitenwandbeschriftung an Motorradreifen.

Geschwindigkeitscodes bei Reifen

Im Einzelnen bedeuten die Buchstaben, die die zulässige Geschwindkeit codieren:

- J = 100 km/h

- K = 110 km/h

- L = 120 km/h

- M = 130 km/h

- N = 140 km/h

- P = 150 km/h

- Q = 160 km/h

- R = 170 km/h

- S = 180 km/h

- T = 190 km/h

- U = 200 km/h

- H = 210 km/h

- V = 240 km/h

- W = 270 km/h

- (W) = >271 km/h

- Y = 300 km/h

Ein Reifen muss für die in den Fahrzeugpapieren eingetragene Höchstgeschwindigkeit + 10 % geeignet sein.

Ein Motorrad, das laut Fahrzeugpapieren 185 km/h erreichen kann, braucht also Reifen mit dem Geschwindigkeitsindex H oder höher (185 x 1,1 = 203,5).

Hier gehts zum aktuellsten MOTORRAD-Sportreifen-Test

Hier gehts zum aktuellsten MOTORRAD-Tourenreifen-Test

Hier gehts zum aktuellsten Reifentest für die großen Reiseenduros der GS-Klasse

Wie alt ist der Reifen?

Die DOT-Nummer (DOT = Department of Transportation, das US-Verkehrsministerium) gibt codiert das Herstellungswerk, die Reifengröße und den Reifentyp wieder.

In dem ovalen Feld dahinter ist die Produktionswoche vermerkt: 1516 bedeutet, dass der Reifen in der 15. Kalenderwoche des Jahres 2016 hergestellt wurde.

Drehrichtung eines Reifens

Mindestens ein Pfeil auf dem Reifen zeigt seine Drehrichtung an, damit das Profil seine Aufgaben (u. a. Wasserabführung) bestmöglich erledigen kann.

Aufbau eines Motorradreifens

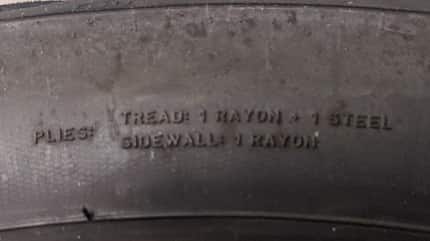

Selbst das Innenleben des Reifens offenbart sich auf der Außenwand: Der Reifen auf dem Bild hat eine Lage Kunstfaser ("Rayon") und eine Lage Stahl ("Steel") unter der Lauffläche, außerdem eine Lage Kunstfaser in der Seitenwand.

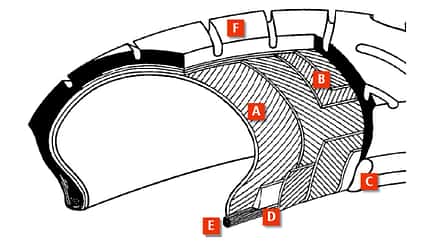

- Die Karkasslagen (A), je nach Bauart mehrere übereinander, bilden das tragende Gerüst des Reifens.

- Die Gürtellagen (B) liegen wie hier beim Gürtelreifen als Schnittgürtel nur unter der Lauffläche und sollen das durch Fliehkräfte bedingte dynamische Wachstum einschränken.

- Die Karkasslagen sind hingegen um den Wulst geschlagen (C) und verstärken dadurch, wie der Kernreiter (D), die Seitenwand.

- Der Kernreiter sitzt auf dem Wulstkern (E) und füllt den Hohlraum über diesem aus. Der Wulstkern selbst hält den Reifen auf der Felge; er besteht aus Stahldraht.

- Die aufvulkanisierte Lauffläche (F), auch "Laufstreifen" genannt, trägt schließlich die zum Verschleiß zur Verfügung stehende Gummimischung mit dem Profil.

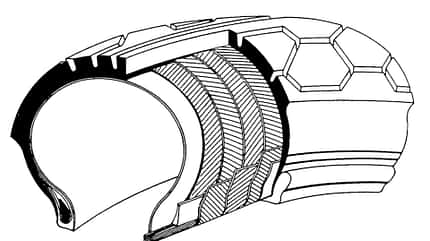

Diagonalreifen haben mehrere sich kreuzende Karkasslagen, die einen sehr steifen Reifenaufbau bilden, bei hohem Tempo aber ein großes dynamisches Reifenwachstum verursachen und sich außerdem stark aufheizen.

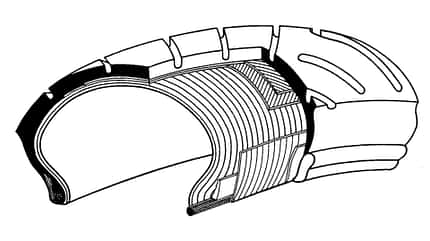

Bei Radialreifen dagegen verläuft zum Teil nur eine Karkasslage 90 Grad quer zur Laufrichtung. Darüber liegt ein in Laufrichtung ("Null Grad") aufgewickelter Gürtel. Diese Bauweise ist für sehr hohe Geschwindigkeiten ausgelegt.