Technische Zeichnungen hatte er nicht nötig. Die Idee für sein geniales Motoren-Konzept entstand in seinem Kopf. Und als praktisch veranlagter Mensch setzte er sie einfach in die Tat um. Lediglich einige Handskizzen zeichnete er, damit andere daraus die Abmaße für Spezialteile entnehmen und diese anfertigen konnten. Wie zum Beispiel den Zwischenflansch mit Einlass- und Auslassmembran für seinen ersten Motor, den er um 1981 gebaut hat. Doch zurück zum Anfang.

Als begeisterter Geländesportler fährt Laszlo Peres seit 1972 die Deutsche Meisterschaft und nimmt auch an Europameisterschaftsläufen teil, zumeist auf Geländemaschinen der schwäbischen Marke Maico. Die Sechstagefahrten haben es ihm besonders angetan. Peres schätzt diese Zuverlässigkeits-Veranstaltungen auf anspruchsvollen Naturstrecken, bei denen vor allem die Ausdauer des Fahrers und ein schonender Materialeinsatz über den Sieg entscheiden. Aufwändige Reparaturen oder gar das Austauschen verheizter Motoren, wie es heute im Rallye-Sport gang und gäbe ist, sah das Reglement damals nicht vor.

Ab der Saison 1978 führte die Oberste Motorradsport-Kommission (OMK) eine Klasse für Motorräder über 750 cm³ ein. Sie zollte dem gestiegenen Interesse an großen Viertakt-Geländemaschinen Tribut, die gegen die leis-tungsstarken und leichten Zweitakter vom Schlage einer Maico 490 GS wenig auszurichten vermochten. Für eine Beschränkung auf Viertakter sah die OMK keine Notwendigkeit, schließlich gab es in dieser Hubraumgröße keine Zweitakter.

Bis Laszlo Peres kam und die Lücke im System nutzte. Mit einer auf 760 cm³ aufgebohrten 490er-Maico wollte er die große Hubraumklasse aufmischen. 105 Kilogramm Gewicht versprachen einen enormen Vorteil gegenüber den gut 140 Kilogramm schweren Viertaktern. Dann kam sein Arbeitgeber BMW dazwischen, für den er eine wettbewerbsfähige Geländemaschine mit Boxermotor bauen und damit bei den 750ern antreten sollte. Das Maico-Projekt geriet auf das Abstellgleis.

In seinem Kopf arbeitete es indes weiter und er überlegte, wie sich die Vorteile eines Zweitakters - sein geringes Gewicht und die Leistungsausbeute - mit denen eines Viertakters - hohes Drehmoment bereits aus niedrigen Drehzahlen und ein breit nutzbares Drehzahlband - für den Einsatz in der niedrigeren Klasse über 500 cm³ verknüpfen ließen. 1981 materialisierte er seine Gedanken und kombinierte den Rumpf einer Zweitakt-Maico 490 GS mit dem Zylinder samt Kopf und Ventiltrieb eines luftgekühlten Viertakters. Dieser erste, 527 cm³ große „2-4-Takter“ saugte Zweitaktmischung durch den Membraneinlass am Zylinderfuß in das Kurbelgehäuse und nutzte die Pumpwirkung des Kolbens, um es zu verdichten. Über die Auslassmembran und einen damals noch vor dem Zylinder angeflanschten Blechtunnel strömte das Gemisch in den Zylinderkopf und gelangte durch das Einlassventil in den Brennraum, wo es im dritten Takt verbrannte.

Der so aufgeladene Motor zeigte vor allem im unteren Drehzahlbereich eine enorme Leis-tungsentfaltung, die sich jedoch im Geländeeinsatz nicht in einen zeitlichen Vorsprung umsetzen ließ. Hinzu kam ein weiteres Problem: In betriebswarmem Zustand brach die Leistung abrupt ein. Peres grübelte über eine Lösung.

Noch im selben Jahr stellte ihm sein Freund Rolf Witthöft - selbst Geländesportler und darüber hinaus Kawasaki-Händler - eine zweitaktende KX 500 zur Verfügung. Peres experimentierte nun mit einem 500er-Rotax-Zylinder und -Kopf mit zwei Überströmkanälen. Doch stellte ihn die Leistungsausbeute nicht zufrieden, und das Problem des Leistungsabfalls ließ sich dadurch auch nicht beseitigen.

In der folgenden Ausbaustufe flanschte der Vergaser, wie vom Viertakter gewohnt, am Zylinderkopf an. Jetzt zweigte eine Leitung am Ansaugstutzen einen Teil des Gemischs ab und führte es in das Kawasaki-Kurbelgehäuse. Der von der Kolbenbewegung erzeugte Überdruck pumpte das Gemisch zum Zylinderkopf, wo es den Ventiltrieb schmierte und über eine zweite Leitung in den Einlasstrakt und weiter in den Brennraum gelangte.

Schon die ersten Fahrversuche mit dem nun 501 cm³ großen Aggregat erwiesen sich als vielversprechend. Die Leitungen vom Ansaugstutzen zu den Einlassmembranen sowie vom Ventildeckel zurück zum Einlasstrakt improvisierte er zunächst aus Gummischläuchen. So vorbereitet meldete er sich 1983 zum Münchner Hallencross an und belegte mit seinem Eigenbau prompt den dritten Platz. Jetzt ging es an die Feinabstimmung von Motor und Fahrwerk. Die Schläuche mussten dünnen Stahlrohren mit passenden Anschlussflanschen weichen. Hub und Bohrung verringerte er nochmals und fuhr von nun an mit 399 cm³.

Mit diesem Motorrad nahm er in den 1980er-Jahren an zahlreichen Geländesport-Veranstaltungen teil und trainierte regelmäßig auf seiner Hausstrecke. Heute lässt er es mit seinem „2-4-Takter“ immer noch mehrmals im Jahr bei Klassik-Geländesport-Events ordentlich krachen.

Nach nunmehr fast 30 Jahren hartem Geländeeinsatz schraubte Peres den Motor Anfang des Jahres auseinander, um den Verschleiß zu überprüfen. Sein Innenleben zeigte sich in einwandfreiem Zustand. Lediglich der Kolben wies minimale Laufspuren auf, weshalb der Fellbacher Spezialist Wahl einen neuen anfertigte und die Firma Baier Motor Racing ihn mit einer speziellen Beschichtung mit verbesserten Notlaufeigenschaften versah. Alle anderen Bauteile durften unangetastet wieder an ihren jeweiligen Platz zurück.

Mit eigenen Augen konnten wir uns vom guten Zustand des Motorinneren überzeugen und nach dem Zusammenbau selbst ein paar Runden mit dem Motorrad in einer nahegelegenen Kiesgrube drehen.

Aufsitzen mutiert zu einer akrobatischen Übung. Die Maschine ist nicht nur äußerst schlank und leicht, sondern auch ganz schön hoch. Ihr Erbauer zählt nicht gerade zu den kleinwüchsigen Menschen. Die Startprozedur erinnert an einen Zweitakter: Zuerst muss ich den Tupfer am Bing-Rundschiebervergaser drücken, bis Benzin aus dem Überlauf der Schwimmerkammer tropft. Dann mittels Dekompressionshebel das im oberen Drittel des Zylinders sitzende Abluftventil öffnen. Eine schnelle Folge kräftiger Tritte auf den Kickstarter bei gezogenem Dekohebel zeigt Wirkung. Mit typisch rauem Viertaktsound hämmert der Einzylinder los und schüttelt sich, als könne er es kaum erwarten, loszuspurten. Keine Ausgleichswelle kümmert sich um Laufruhe. Die geringe Schwungmasse tut ihr übriges, dass der Motor eher ungleichmäßig läuft. Kernig tönt es bei jedem Gasstoß, ohne aufdringlich zu wirken. Die beiden Krümmer münden in einen zweiteiligen Eigenbau-Auspuff. Hinter dem Zylinder befindet sich ein dosenförmiger Vorschalldämpfer. Ein zweiter Schalldämpfer-Korpus, jedoch ohne Innenleben, ist geschickt in das Rahmendreieck eingepasst. Er fungiert zugleich als Schmutzabweiser vor dem Hinterrad. Lediglich ein unscheinbares, etwa Halbzoll dickes Metallröhrchen endet hinter dem linken Seitendeckel.

Schon die ersten Meter auf dem knapp über 100 Kilo wiegenden Geländefloh begeis-tern. Aus niedrigen Drehzahlen beschleunigt er vehement. Kuppeln, Schalten, Gasgeben - ein Kinderspiel. Jede Drehbewegung am Magura-Gasgriff setzt die Enduro in sofortige Beschleunigung um, lässt die groben Stollen des Hinterreifens eine tiefe Furche in den losen Untergrund graben. Ihre Kraftentfaltung ist jederzeit beherrschbar. Keine zweitaktartigen Leistungsspitzen, die den Fahrer im Gelände stärker fordern als der Streckenverlauf selbst. Der 400er-Motor hat schon im unteren Drehzahlbereich ordentlich Druck und lässt bei höheren Drehzahlen nicht nach, die Fuhre vorwärts zu schieben. Auf gesunde 35 bis 40 PS schätzt Peres seine Leistung, und das klingt nicht übertrieben. Einen Prüfstandslauf, der das belegen würde, hat es nie gegeben.

Das Fahrwerk zeigt sich hervorragend abgestimmt. Die sensibel ansprechenden Feder-elemente schlucken alles, was ihnen unter die Räder kommt. Hier sind die jahrelangen Erfahrungen des Fahrwerktechnikers aus seiner Tätigkeit bei BMW eingeflossen. Er legte Wert auf eine weiche Abstimmung. Die Gabel besitzt eine überarbeitete Dämpfereinheit, während das Federbein mit wegabhängiger Dämpfung eine Eigenkonstruktion ist.

Auch der Rahmen blieb nicht unangetas-tet. Damit die Krümmer des Rotax-Motors passten, mussten die Unterzüge um einige Zentimeter weichen. Das Rahmenheck gestaltete er leichter. Der kleine Aluminium-Tank ist ebenfalls eine Spezialanfertigung.

Der Motor im Detail

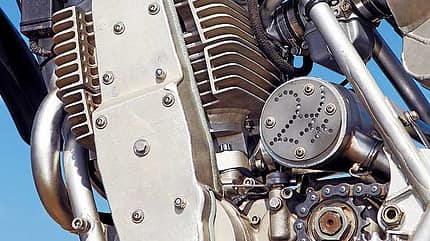

Seine Charakteristik verdankt der Motor der genialen Konstruktion, die einen Teil des Gemischs - Peres fährt mittlerweile 1:120 - im Kurbelgehäuse vorverdichtet. Er vergleicht die Wirkung mit der einer Vergaser-Beschleunigerpumpe. Der Motorrumpf mit Kurbelwelle und Fünfganggetriebe entstammt einem Kawasaki-Crosser KX 500 von 1981. Zylinder und -kopf samt Ventiltrieb trägt ein luftgekühltes Rotax-Triebwerk bei, wie es auch KTM ehemals in seinen Enduros verbaute.

Die Kipphebel versah er mit je drei Nadellagern, die Nockenwelle blieb unverändert. Für ihren Antrieb mittels Zahnriemen musste Peres neue Zahnriemenscheiben anfertigen. Nur das Zwischenrad blieb original. Es untersetzt die Kurbelwellendrehzahl 2:1. Ein zweiter Zahnriemen verläuft neben dem Zylinder zur Nockenwelle und sorgt für geringe Baubreite. Ein selbstgedengelter Gehäusedeckel aus Aluminium schützt den Zahnriemenantrieb.

Durch Versetzen des Hubzapfens legt der Kolben statt ursprünglichen 86 mm nur noch 72 mm zurück, in einer nassen Laufbuchse mit 84 mm Bohrung. Daraus resultieren 399 cm³.

Bis hierher klingt es nach klassischem Viertaktmotor. Doch fehlt ihm der übliche Ölkreislauf mit Ölpumpe und Ölwanne zur Schmierung. Diese Aufgabe übernimmt das Zweitakt-Gemisch im Verhältnis 1:120. Vom Bing-Vergaser aufbereitet, strömt dessen Hauptteil direkt in den Ansaugtrakt. Etwa zehn Prozent leitet ein Röhrchen vom Ansaugstutzen nach unten und durch den Membran-einlass am Zylinderfuß in den Kurbelraum. Der abwärts gleitende Kolben verdichtet das einströmende Gemisch vor und drückt es durch Ölrücklaufbohrungen im Zylinder nach oben in den Kopf. Dort schmiert es die Nockenwellen- und Kipphebellager und gelangt über ein am Ventildeckel angeflanschtes Rohr zurück in den Ansaugtrakt, wo es sich wieder mit dem Benzin-Luft-Gemisch vermengt und in den Brennraum strömt. Wegen der Frischölschmierung kommt der Kolben ohne Ölabstreifring aus. Er besitzt lediglich einen Kompressionsring und baut deshalb besonders leicht und niedrig.

Der Motor weist viele Attribute eines typischen Viertakters auf, wiegt aber deutlich weniger als ein solcher mit vergleichbarem Hubraum. Und dass er standfest ist, hat er in den vergangenen 28 Jahren bewiesen. Mittlerweile dürfte er zwischen 20 000 und 30 000 Kilometer abgespult haben. Nicht schlecht für einen selbst gebauten Einzylinder-Motor, der ausschließlich im Gelände und häufig unter Volllast bewegt wurde.

An eine Serienfertigung seiner Konstruktion hat Laszlo Peres nie gedacht. Sie sollte ein Einzelstück bleiben. Dennoch lebt seine geniale Idee heute in den Motorsensen eines namhaften deutschen Herstellers weiter. Zu schade, dass sie der Motorradwelt als Serienprodukt vorenthalten geblieben ist.