Das Ganze kam mit Ansage, doch dann taten viele dennoch völlig überrascht. Dabei hatte die EU-Kommission bereits im Dezember 2019 den "Green Deal" vorgestellt, der zum Ziel hat, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu wandeln. Mit dem Europäischen Klimagesetz, das noch im selben Monat in Kraft trat, wurde die Selbstverpflichtung der EU zur Klimaneutralität in bindendes Recht umgesetzt. Ebenso das Etappenziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Noch mehr zum Thema steht in MOTORRAD Ausgabe 20/201.

Luftfahrt, Schifffahrt, Straßenverkehr

Mitte Juli 2021 hat die EU-Kommission präsentiert, wie die "Neuausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft" (O-Ton) aussehen müsse, um die europäischen Klimaziele zur erreichen. Und alle sind gefordert: Industrie, Energieerzeugung, Landwirtschaft, Gebäudesanierung und natürlich der Verkehr. So schlägt die Kommission vor, die kostenlosen Emissionszertifikate für den Luftverkehr schrittweise abzuschaffen und die Schifffahrt erstmals in das EU-Emissionshandelssystem einzubeziehen. Und der Straßenverkehr? Laut EU-Plan sollen strengere CO2-Emissionsgrenzwerte für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge – derzeit 95 g/km und 147 g/km – den emissionsfreien Straßenverkehr vorantreiben, da ab 2030 der durchschnittliche jährliche CO2-Ausstoß neuer Fahrzeuge 55 Prozent niedriger sein muss als 2021 und ab 2035 auf null zu sinken hat. Motorräder kommen in der ganzen EU-Klimastrategie nicht vor – vorerst.

Motorräder im CO2-Fadenkreuz in Österreich

Sehr wohl dagegen im "Mobilitätsmasterplan 2030" der österreichischen Bundesregierung. Sie will noch schneller an der CO2-Schraube drehen und spätestens ab 2030 nur noch emissionsfreie Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und explizit auch Motorräder neu zulassen. Karin Munk vom Dachverband der österreichischen Zweiradimporteure und Zweiradindustrie (Arge2.Rad) sagt dazu: "Abgesehen von den EU-Vorgaben kann jedes Mitgliedsland ambitioniertere Daten setzen." Die Arge2Rad meine, dass man Motorräder und Autos keinesfalls über einen Kamm scheren dürfe. "Die durchschnittliche Kilometerleistung eines einspurigen Fahrzeugs beträgt nur rund 40 Prozent der eines Autos", sagt Munk. "Außerdem emittieren Motorräder, Leichtkrafträder und Roller bis zu drei Viertel weniger CO2 als Autos."

Das ist richtig: Ein Porsche Cayenne Coupé 3.0 beispielsweise schluckt gut und gerne 12,2 l/100 km, während sich eine Honda NC 750 X mit 3,2 l/100 km begnügt. Eine Aprilia Tuono V4 Factory konsumiert 7,1 l/100 km. Da scheint mit Kanonen auf Spatzen geschossen zu werden, nimmt man die Motorräder ins CO2-Fadenkreuz. Zudem gibt es derzeit noch keinerlei CO2-Grenzwerte für Zweiräder, die es zu unterbieten gebe. Diese könnten frühestens 2025 mit der zweiten Stufe der Euro-5-Norm eingeführt werden.

Das Maßnahmenpaket der EU-Kommission sieht ferner vor, dass die "Mitgliedsstaaten die Ladekapazität nach Maßgabe der Absatzmengen emissionsfreier Fahrzeuge ausbauen und entlang der großen Verkehrsstraßen in regelmäßigen Abständen Tank- und Ladestationen installieren, und zwar alle 60 Kilometer für das Aufladen elektrischer Fahrzeuge und alle 150 Kilometer für die Betankung mit Wasserstoff". Aber was, bitte schön, ist abseits der großen Trampelpfade wie auf Alpensträßchen oder auf dem platten Land wie der Estremadura in Spanien? Und wo bitte soll der Strom für E-Mobile und Brennstoffzellen-Brummis herkommen? Klar – aus erneuerbaren Energien. Deren Anteil an der Stromerzeugung soll bis 2030 auf 40 Prozent steigen, so die Wunschvorstellung der EU. Und zu welchem Preis? Nirgendwo in Europa zahlen Verbraucher so hohe Haushaltsstrompreise wie in Deutschland: Mit 30,4 Cent/kWh nehmen die Deutschen den Spitzenplatz ein – 53 Prozent davon entfallen auf Steuern und Abgaben. Nur im zweitplatzierten Dänemark (28,33 C/kWh) bezahlen die Einwohner mehr Steuern und Abgaben (66 Prozent) auf den Strom.

Und in Deutschland reicht derzeit zumindest der Ausbau der Windkraft nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Zwar sind im ersten Halbjahr mit 240 neuen Windenergieanlagen deutlich mehr Windräder mit einer Leistung von 971 Megawatt dazugekommen, doch die Zahlen klingen nur auf den ersten Blick gut. Denn im selben Zeitraum wurden auch 135 Anlagen mit einer Leistung von 140 Megawatt stillgelegt. Für das gesamte Jahr rechnen Branchenverbände mit einem Zubau von 2,2 bis 2,4 Gigawatt – in den Spitzenjahren 2014 bis 2017 lag dieser jährlich zwischen 3,5 und 4,9 Gigawatt. Der Ausbau von Offshore-Anlagen stockt ebenfalls. Lange Planungs- und Genehmigungsverfahren, zu wenig ausgewiesene Flächen und viele Klagen hemmen den Bau sowohl zu Land als auch auf See. Dabei ist unstrittig, dass mehr Strom aus Windkraft benötigt wird.

Energie für Herstellung von E-Fuel

Denn man kann es drehen, wie man will: Ohne ausreichend Energie aus regenerativen Quellen wie Wind, Wasser oder Sonne ist die Klima-Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das gilt sowohl für die Elektromobilität als auch für alternative Kraftstoffe. Diese sollen nach Plan der EU wesentlich dazu beitragen, den Luft- und Schiffsverkehr klimaneutral zu machen. Das deutsche Bundesverkehrsministerium (BMVI) will in den nächsten Jahren über 1,5 Milliarden Euro in synthetische Kraftstoffe investieren und hat gerade einen Markttest für die Förderung von entsprechenden Anlagen in Raffineriegröße gestartet. Ziel ist, strombasierten Flüssigkraftstoffen (PtL), insbesondere Kerosin, zur Marktreife zu verhelfen. Bei dessen Herstellung kann freilich auch Diesel und Benzin ohne Erdöl produziert werden, die in der Schifffahrt wie auch im Verkehr genutzt werden könnten.

Der Bedarf ist enorm: Laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) werden allein in Deutschland jährlich 75 Milliarden Liter Sprit getankt, etwa zwei Drittel davon Diesel und ein Drittel Benzin. Aber: Bei strombasierten Flüssigkraftstoffen, auch E-Fuels genannt, benötigt man nach Berechnungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) im Idealfall rund 20 kWh Strom für die Herstellung eines Liter Diesels. Hochgerechnet bedeutet dies: Selbst wenn man den gesamten deutschen Strom für E-Fuels einsetzen würde – woran natürlich niemand auch nur im Traum denkt –, ließen sich damit nur rund 40 Prozent des momentan benötigten Spritbedarfs decken.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ein "Weiter so" wird es angesichts der jetzt schon schwerwiegenden Folgen des Klimawandels nicht geben können. Und es ist richtig und wichtig, dass die EU-Kommission ihren Worten zur Klimapolitik mit dem vorgelegten Plan Taten folgen lässt. Doch die eigentliche Mammutaufgabe ist noch zu stemmen: Es müssen unzählige konkrete Inhalte erarbeitet, in Gremien und in den Mitgliedsstaaten abgestimmt werden. Und am Ende des langwierigen Prozesses muss das Ganze noch vom EU-Ministerrat angenommen und vom Europäischen Parlament abgesegnet werden. Dies ist nicht nur ein Riesenberg Arbeit, sondern birgt ebenfalls eine Menge Konfliktpotenzial. Schließlich geht es ums liebe Geld – und um handfeste wirtschaftliche Interessen der einzelnen Länder.

Reaktionen der Autohersteller 2021

Es wird kein Spaziergang werden, wie die Reaktionen der Autohersteller auf das Vorhaben zeigen, ab 2035 praktisch keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren neu zuzulassen. Oliver Zipse, Präsident des europäischen Automobilverbands ACEA und BMW-Vorstandsvorsitzender, erklärte: "Im Kontext der vorgeschlagenen Technologiebeschränkungen ab 2035 fordern wir alle EU-Institutionen auf, sich auf Innovation zu konzentrieren, anstatt eine bestimmte Technologie vorzuschreiben oder effektiv zu verbieten." Der aktuelle Vorschlag für eine noch stärkere Senkung der CO2-Emissionen bis 2030 erfordere eine massive weitere Steigerung der Marktnachfrage für Elektrofahrzeuge.

VW-Vorstandsvorsitzender Herbert Diess nahm ebenfalls persönlich Stellung: "Ein mutiges und beeindruckendes Paket. Die grundlegenden Richtungen sind richtig. Ein Verbot der Verbrennungsmotoren ab 2035 durch die Hintertür, das gar nicht nötig war. Denn bis 2030 wird die E-Mobilität in allen Mitgliedsstaaten dominieren." Von Mercedes heißt es: "Für den beschleunigten Hochlauf der Elektromobilität brauchen wir eine umfassende Ladeinfrastruktur: ausreichend Ladesäulen, leistungsfähige Stromnetze sowie saubere und bezahlbare Energie."

Für den Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) ist das Klimapaket jedoch der falsche Weg: "Wer sich einseitig auf die Elektromobilität festlegt, vergibt die große Chance, auf Basis klimaneutral betriebener Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren schneller und nachhaltiger zum Erreichen der Klimaziele beizutragen", so ZDK-Präsident Jürgen Karpinski. Nur mit einem Technologiemix könne bezahlbare, individuelle Mobilität langfristig gewährleistet werden.

So funktioniert der Emissionshandel

Das marktwirtschaftliche Instrument dient dazu, die Emissionen von Kohlendioxid (CO2) und anderen Treibhausgasen wie etwa Methan und Lachgas zu senken. Das Europäische Emissionshandelssystem (EU ETS) gibt es seit 2015. In ihm sind alle großen Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme zur Teilnahme verpflichtet, ebenso Industrieanlagen wie Stahlwerke, Raffinerien und Zementwerke sowie seit 2012 Luftverkehrsbetreiber. Diese Wirtschafts- und Industriesektoren benötigen für jede ausgestoßene Tonne CO2 eine Emissionsberechtigung, die zum Beispiel bei staatlich organisierten Auktionen zu erwerben ist. Insgesamt sind rund 11 000 Anlagen und einige Hundert Luftverkehrsbetreiber in Europa emissionshandelspflichtig; in Deutschland umfasst das EU ETS rund 2000 Anlagen. Seit 2021 gibt es in Deutschland darüber hinaus ein Handelssystem für nahezu alle übrigen CO2-Emissionen, die bei Verbrennung fossiler Energieträger entstehen, etwa im Straßenverkehr oder beim Heizen.

Europäische Stromerzeugung: Erneuerbare hängen Kohle und Gas ab

Im Jahr 2020 hatten erneuerbare Energien einen Anteil von 38 Prozent an der EU-Stromerzeugung und damit erstmals mehr als Kohle- und Gaskraftwerke. Laut einer Analyse der Beratungsunternehmen Agora Energiewende und Ember hat dies verschiedene Gründe. Einerseits hat starkes Wachstum im Bereich Solar- und Windstrom die Entwicklung begünstigt. Andererseits schrumpfte die Kohleverstromung auf einen Anteil von 13 Prozent, weil die Preise für Emissionszertifikate deutlich stiegen. Zudem sank der europäische Strombedarf pandemiebedingt um vier Prozent. Der Bedarf an erneuerbarer Energie wurde dadurch aber nicht gemindert. 2020 wurde ein Fünftel des EU-Stroms von Wind- oder Solarkraft erzeugt. Ihr Anteil hat sich seit 2015 fast verdoppelt. Im Ländervergleich schnitt Deutschland mit einem dritten Platz bei der Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie nicht schlecht ab. Dänemark stand mit 62 Prozent auf Platz eins, gefolgt von Irland mit 35 Prozent.

Elektro-Motorräder in Deutschland

Die Mehrzahl der Elektro-Zweiräder sind Roller und Mokicks in der 45-km/h-Klasse sowie "125er" mit Leichtkraftradzulassung. Ein wichtiger Unterschied zu den "Großen": Bei vielen Rollern ist die Batterie herausnehmbar, um sie außerhalb des Fahrzeugs zu laden. Die hier gezeigten Maschinen mit fest eingebautem Akku brauchen eine Lademöglichkeit dort, wo sie parken.

Aktuell bieten vier Hersteller elektrisch angetriebene Zweiräder für die Führerscheinklasse A: BMW, Energica, Harley-Davidson und Zero. BMW-Roller CE 04: Batterie 8,5 kWh; Ladezeit 4 h 20 Min. bei 2,3 kW, mit Schnellladegerät (Sonderausstattung) mit bis zu 6,9 kW Ladeleistung 1 h 40 Min., jeweils bei leerem Akku. Von 20 auf 80 %: 45 Minuten. Der BMW-Roller kann an denselben Punkten laden wie die BMW- und Mini-E-Autos. Ab 11.990 Euro. Energica: Mit CCS-Schnellladung verfügbar; der nominal 18,9 kWh starke Akku lädt mit DC-Schnellladung maximal 400 km Reichweite in einer Stunde, im Langsamlademodus 63,5 km nach einer Stunde; ab 25.450 Euro. Harley-Davidson LifeWire: Auch mit CCS-Stecker; Akku mit 15,5 kWh; lädt an 220 Volt in etwa 10 h, mit Gleichstrom-Schnellladung in einer Stunde; ab 32.995 Euro, LifeWire One ab 2022 wird aktuell in USA schon angeboten für 21.999 US-Dollar. Zero: SR/F und SR/S Akku-Kapazität 14,4 kWh mit Typ2-Stecker; ab 20.790 Euro; die anderen Typen können nur an der 220-Volt-Haushaltssteckdose geladen werden; ab 13.150 Euro.

Ein Ladezeit-Beispiel: Ein Akku mit nutzbaren 12 kWh (Kilowattstunden) Leistungsabgabe benötigt mit einer Ladeleistung von 1 kW pro Stunde über ein Standard-Ladegerät am 220 Volt-Anschluss ca. 12 Stunden, bis er voll ist. Die Standard-Wallbox am 400-Volt-Starkstromanschluss zu Hause liefert maximal 11 kW. Über den Typ2-Stecker lädt die Zero mit maximal 6 kW, da dauert es nur 1 h 30 Min. Beim Laden entsteht Wärme, je höher das Tempo, umso mehr, denn umso mehr Strom muss fließen. Schnelles Laden erfordert mehr Technik für Steuerung und Temperaturmanagement und ist daher teurer.

Lademöglichkeiten in Deutschland

39.424 öffentliche Normalladepunkte und 6.750 Schnellladepunkte gibt es derzeit in Deutschland (Stand 1. August 2021), Tendenz steigend. Hinzu kommt eine Vielzahl von Ladesäulen etwa bei Einkaufszentren oder Möbelhäusern. Mitte August hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) eine Ausschreibung gestartet für die Einrichtung und den Betrieb von rund 1000 weiteren Schnellladestandorten mit jeweils mehreren Ladepunkten. Damit sollen mehrere Tausend neue Schnellladestationen entstehen. Ziel ist, dass die nächste Schnellladesäule innerhalb von zehn Minuten erreichbar ist. Das BMVI investiert dafür rund zwei Milliarden Euro.

Neue Konzepte und Ideen rund um die Batterie

Continental Engineering Services (CES), der Entwicklungs- und Produktionsdienstleister des Zulieferkonzerns, hat sich mit Batterie-Spezialist Varta zusammengeschlossen. Ziel der Kooperation ist, neue Technologien und Produkte zu entwickeln, die nachhaltige Lösungen bei der Elektromobilität voranbringen. Als erstes Pilotprojekt haben Conti und Varta einen besonders leistungsstarken Akku für Elektro-Zweiräder präsentiert: ein austauschbares 48-Volt-Akku-Pack für elektrisch angetriebene Zweiräder ab 10 kW Antriebsleistung. Solche Fahrzeuge sind im Hinblick auf Motorstärke und Höchstgeschwindigkeit vergleichbar mit konventionell angetriebenen Rollern ab 125 cm³ Hubraum. Die Lithium-Ionen-Hochleistungszelle V4Drive von Varta ist schnellladefähig, tieftemperaturfest und kompakt. Das speziell von Conti entwickelte Batteriemanagement ermöglicht den Einsatz dieser extrem leistungsfähigen Batteriezellen im Zweirad. Das Besondere: Der neun Kilogramm leichte Akku-Koffer lässt sich mit einem einfachen Handgriff vom Scooter lösen und extern laden. Außerdem können beliebig Akku-Packs über die neue Batteriemanagement-Elektronik zusammengeschlossen und gesteuert werden. So lässt sich die Reichweite eines E-Rollers von 50 Kilometern mit dem Einsatz von zwei Akkus auf 100 Kilometer verdoppeln. Das Akku-Pack erlaubt im Zusammenspiel mit dem Batteriemanagement alltagstaugliche Reichweiten, es kann einfach entnommen und schnell geladen werden. Eine prima Lösung für Pendler ohne eigene Lademöglichkeit am Stellplatz.

Honda, KTM, Piaggio und Yamaha haben sich zu einem Swappable Motorcycle Battery Consortium (SBMC) formiert. Sie wollen gemeinsam austauschbare Batteriesysteme und entsprechende technische Spezifikationen dafür entwickeln. Die Wechsel-Akkus sollen dann markenübergreifend in verschiedenen E-Bikes einsetzbar sein. Grundlegendes Ziel des Konsortiums ist, praktikable Lösungsansätze für die Zukunft der Elektromobilität zu finden. Es sollen sowohl die Fahrzeug- und Infrastrukturkosten gesenkt, die Reichweiten erhöht und die Ladezeiten verkürzt werden. Es ist damit zu rechnen, dass sich weitere andere Hersteller an dem Konsortium beteiligen werden.

Made in Taiwan: Der Elektroroller-Hersteller Gogoro aus der Republik China hat von 2015 bis 2021 auf Taiwan ein Akku-Tauschsystem aufgebaut und perfektioniert. Statt zur Zapfpistole können E-Scooter-Fahrer zur frisch geladenen Batterie greifen. Durch einfaches Umstecken tauscht man den leeren gegen einen vollen Akku aus, und die Fahrt geht weiter. Über 2100 solcher Tauschstationen soll es bisher geben. Laut Firmenangabe nutzen 400 000 Fahrer eines Gogoro-Rollers das System und haben bislang 200 Millionen Akkus getauscht.

Synthetische Kraftstoffe: Alternativen zum Verbrenner-Aus?

Aus erneuerbarem Strom oder Biomasse lassen sich synthetische Kraftstoffe nahezu CO2-frei herstellen und in Verbrennungsmotoren einsetzen. Denn obwohl die Politik die Elektrifizierung als Königsweg definiert hat, stößt sie nicht nur im Flug-, Schiffs- und Güterverkehr an ihre Grenzen. Solche Fahrzeuge lassen sich schlichtweg nur schwer oder gar nicht elektrisch antreiben. Ganz zu schweigen von dem Riesenbestand an Motorrädern und Personenwagen mit konventionellem Antrieb. Alle aktuellen Studien und Prognosen gehen davon aus, dass im Jahr 2030 zwischen 70 und 80 Prozent aller zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland nach wie vor von einem Verbrennungsmotor angetrieben werden und damit zur Erwärmung des Klimas beitragen. Will man diesen Trend stoppen, muss der CO2-Ausstoß eingedämmt werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass man technologieoffene Lösungsansätze benötigt, um die angestrebte CO2-Reduzierung für 2030 auch zu stemmen. Synthetische Kraftstoffe sind eine der Stellschrauben für die Zukunft. Sie sind vielversprechend, weil jedes Prozent mehr Bio im Tank den CO2-Ausstoß des Verkehrs spürbar reduziert, aber noch zu teuer.

Prinzipiell lassen sich zwei Arten von synthetischen Kraftstoffen unterscheiden. Solche, die auf Biomasse wie Raps, Mais, Palmöl oder Abfällen basieren. Und solche, die per Strom aus Wasser und CO2 hergestellt werden, die sogenannten E-Fuels. Beide Arten haben verschiedene Vor- und Nachteile. Die Rohstoffe für den reinen Biosprit treten oft in Konkurrenz mit der Lebensmittelerzeugung, weshalb dieses Herstellungsverfahren als Auslaufmodell gilt. Die Erzeugung von E-Fuels erfolgt dagegen in sehr energieintensiven Schritten, was den Wirkungsgrad in den Keller sinken lässt. Bei komplett regenerativ erzeugtem Strom spielt dies dann keine ganz so große Rolle mehr. In zehn bis 15 Jahren dürfte sich die Wirkungsgrad-Bilanz für die E-Fuels deutlich verbessert haben. Dazu müssen sie in Ländern mit viel Wind- und Sonnenenergie produziert werden, und zwar in riesigen Anlagen, um E-Fuels unter günstigen Bedingungen herzustellen. Die im chilenischen Patagonien von Porsche und Siemens geplante Produktion soll etwa bis 2024 etwa 55 Millionen Liter pro Jahr abwerfen. Das ist die Menge, die in Deutschland binnen sechs Stunden getankt wird. Mit hohen Produktionskapazitäten könnte der Preis von derzeit 4,50 Euro pro Liter bis zum Jahr 2030 auf 2,30 Euro sinken. 2020 wurde die eFuel Alliance gegründet, in der 135 Firmen mit Branchengrößen wie Neste, Sunfire, Esso, Siemens Energy, Iveco, Mazda, Bosch, Mahle, ElringKlinger, Webasto oder ZF-Friedrichshafen versammelt sind, um die E-Fuels voranzubringen.

Brennstoffzelle: geniale Idee, aber …

Seit Jahrzehnten wird die mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle (auch Fuel-Cell oder F-Cell genannt) als möglicher Nachfolger des Verbrenners und Hoffnungsträger für klimaschonende Antriebe gehandelt. Doch der Start in den Massenmarkt lässt bislang auf sich warten. Die F-Cell mit ihrem filigranen Innenleben kostet in der Herstellung heute noch Zehntausende Euro, da sie von Hand unter Laborbedingungen zusammengebaut werden muss. Mindestens genauso problematisch ist die Erzeugung des Energieträgers Wasserstoff (H2), der momentan weder günstig noch umweltfreundlich ist. Die H2-Herstellung per Elektrolyse ist sehr energieintensiv, weil sehr viel Strom benötigt wird. Erst wenn sich der Wasserstoff mit überschüssigem Ökostrom produzieren ließe, wäre die Fuel-Cell eine Alternative zum klassischen Verbrenner – in Fahrzeugen, die hohe Lasten oder weite Strecken bewältigen müssen. Suzuki hat dennoch schon 2007 mit dem Modell Crosscage einen Motorrad-Prototyp mit Wasserstoffantrieb vorgestellt, der aber wieder in der Versenkung verschwand. Und seit zwölf Jahren taucht immer wieder der Suzuki Roller Burgman mit Brennstoffzelle in den Medien auf. Auch Honda und andere Hersteller werkeln am F-Cell-Bike.

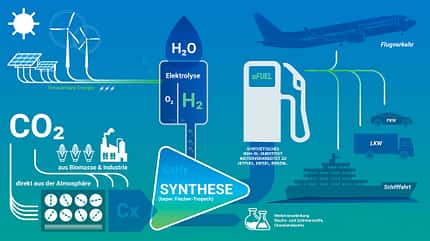

So werden Kraftstoffe ohne Mineralöl hergestellt

E-Fuels sind auf Basis erneuerbaren Stroms produzierte gasförmige oder flüssige Kraftstoffe wie Wasserstoff, synthetischer Diesel sowie Benzin und Kerosin. Die entsprechenden Verfahren nennt man Power-to-Gas (PtG) und bei flüssigem Sprit Power-to-Liquid (PtL). Beim PtL-Herstellungsprozess wird zunächst per Elektrolyse Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Sauerstoff (O2) wird nicht mehr benötigt, wohl aber der Wasserstoff (H2). Das H2-Gas wird mit CO2 aus Industrieanlagen oder aus der Atmosphäre direkt in einem zweiteiligen Prozess zu einem Synthesegas zusammengeführt. Aus diesem Gas wiederum lässt sich über das Fischer-Tropsch-Verfahren ein synthetisches Öl herstellen. Dieser flüssige Energieträger muss dann aber noch in einer Raffinerie zu Diesel, Benzin, Kerosin oder Heizöl aufbereitet werden (siehe Grafik). E-Fuels scheinen nicht nur für CO2-neutrale Luft- und Schifffahrt ohne Alternative. Sie bergen ebenso enormes Potenzial für den Straßenverkehr, denn sie könnten in den weit über 4,5 Millionen Motorrädern, die in Deutschland zugelassen sind, zum Einsatz kommen und in den 48 Millionen Bestands-Pkw. E-Fuels lassen sich übergangsweise ohne größere Probleme fossilem Sprit beimischen, was schlagartig eine 20- bis 25-prozentige Verringerung der CO2-Emissionen bewirkte.

Noch Luft im Verbrenner?

Mit Einführung der Euro 5 war oft zu lesen: Der Motor ist reibungsoptimiert. Motorenbauteile wurden derart abgestimmt, um weniger Kraft in der Bewegung zueinander zu brauchen. Große Potenziale liegen im Ventil- und Kurbeltrieb. Mittels Beschichtungen, Bearbeitungsmethoden und Materialkombinationen kann Reibung im Motor reduziert werden. Ziel ist: Die Energie des Kraftstoffs für den Vortrieb zu nutzen und nicht für das Überwinden der inneren Reibung des Motors.

Reicht das für den Verbrenner? Für Neil Fraser, Leiter Engineering bei Mahle Powertrain, ist klar, "dass es noch Potenzial gibt, um den Wirkungsgrad von Motorradmotoren durch eine weitere Optimierung des Grundmotors und den Einsatz neuer Technologien zu steigern und so CO2-Emissionen zu reduzieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit durch die Verwendung von synthetischen Kraftstoffen signifikante CO2-Reduktionen zu erzielen. Vor allem, wenn sie auf einer Well-to-Wheel-Basis betrachtet werden". Well-to-Wheel bedeutet, die gesamte Wirkungskette von Energie in einem Antrieb zu optimieren.

Es klingt paradox: Steigerungen der Effizienz können bei der Formel 1 abgeschaut werden. In Relation zur Leistung zählen diese Motoren zu den sparsamsten Verbrennern. Hier werden Vorkammerzündungen eingesetzt. Anstatt per kleinem Zündfunken aus einer in den Brennraum ragenden Zündkerze wird das Gemisch durch eine große Flamme gezündet, die in der Vorkammer entsteht. Vorteil: Das Hauptgemisch kann sehr mager gebildet werden. Die Zündflamme selbst wird mit einer kleinen Menge fetten Gemischs entzündet. So kann die Verdichtung erhöht werden, die Verbrennung ist schneller, der Wirkungsgrad steigt. Und die bei großen Bohrungen nötige Doppelzündung kann entfallen, da das Gemisch gleichmäßiger und schneller entzündet. Und für das Motorrad? Honda hat sich so ein System jüngst patentieren lassen, und Neil Fraser, seit 1996 bei Mahle, hat diese Technik mitentwickelt: "Mahle hat die eigene Vorkammerzündung MJI (Mahle Jet Ignition) entwickelt, die seit vielen Jahren in der Formel 1 zum Einsatz kommt und zunehmend auch im Automotive-Umfeld angefragt wird. Die Vorteile einer schnelleren, stabileren Verbrennung führen zu einer Erhöhung der Verdichtung auch bei hohen Motordrehzahlen. Das passive MJI-System mit nur einer Zündkerze in der Vorkammer ist aus Bauraumsicht einfacher zu implementieren und somit gut für Motorradmotoren geeignet. Das aktive MJI-System mit Injektor und Zündkerze könnte weitere Effizienzsteigerungen ermöglichen, erfordert aber mehr Bauraum und komplexere Nachbehandlungssysteme, um den vollen Nutzen zu erzielen." Bereits im Einsatz sind variable Ventilsteuerungen, wie bei der Suzuki GSX-R 1000 und den Shift-Cam-Motoren von BMW. Flächendeckend eingesetzt könnte sie die Effizienz steigern.

Es scheint eine einfache Rechnung: weniger Verbrauch durch weniger Drehzahl und weniger Leistung. Der Experte widerspricht: "Nein. Mit geeigneten Kraftstoffen und Technologien können viel besser Effizienzsteigerungen ohne Kompromisse bei den Kundenanforderungen erreicht werden." Und wie sähe ein perfekter Motorradmotor für den Entwickler aus? "In einem zukünftigen Motorradmotor mit optimierter spezifischer Leistung würde ich ein MJI-Zündsystem und einen variablen Ventiltrieb für optimale Leistung, Effizienz und Emissionen kombinieren. Das Basismotor-Design wäre eine leichte Composite- und Skelett-Struktur, um das Gewicht zu reduzieren. Reibungsoptimierte Komponenten und synthetische Kraftstoffe würden dabei für einen nachhaltigen Spaß sorgen." Nachhaltiger Spaß. Schöne Vorstellung in Sachen Verbrenner im Motorrad.

Meinungen der Hersteller

Markus Schramm, Leiter BMW Motorrad: "Zukünftig werden alle neuen Modelle von BMW für die urbane Mobilität rein elektrisch sein." Zudem verfolge man eine klare Roadmap zur weiteren Elektrifizierung der Modellpalette über die urbane Mobilität hinaus. "Der Elektroantrieb wird für Motorräder insgesamt erst dann sehr interessant, wenn die Speichertechnologie hinsichtlich Gewicht, Energiegehalt und Platzbedarf noch deutliche Fortschritte macht." Die typische Anwendung im Motorrad bedinge neben hohen Fahrleistungen auch eine entsprechende Reichweite und flächendeckende Infrasturktur. "Ein weiterer vielversprechendere Ansatz zur Dekarbonisierung sind E-Fuels, insbesondere für den Großteil der Fahrzeuge, die auch künftig im Freizeitbereich über große Distanzen bewegt werden", so Schramm. Ein noch viel größerer Effekt könne dadurch erreicht werden, dass die gesamte bestehende Verbrenner-Flotte mit E-Fuels auch klimaneutral betrieben werden könne. "Motorräder mit Verbrennungsmotoren werden daher auch in absehbarer Zeit noch eine wichtige Rolle spielen."

Ducati-Chef Claudio Domenicali: "Motorräder sind aus den bekannten Gründen wie Reichweite, Gewicht etc. natürlich schwieriger auf Elektroantrieb umzurüsten als Autos. Aber die Akkutechnologie entwickelt sich weiter in die richtige Richtung. Daher sehen wir 2035 als ein für Ducati erreichbares Ziel an, um bis dahin wirklich gute Elektromotorräder auf der Straße zu haben. Es muss allerdings gewährleistet sein, dass der von diesen Maschinen benötigte Strom auch ausschließlich aus erneuerbaren Energien kommt. Zwischen Audi und Ducati gibt es einen sehr intensiven Ideen- und Technologie-Austausch in Bezug auf E-Mobilität. Die gesamte VW-Gruppe steht hier sowohl technologisch als auch bei der Zahl der E-Fahrzeuge an vorderster Stelle. Den Brennstoffzellenantrieb sehen wir dagegen nicht als Option für Motorräder an."

KTM-Vorstandsmitglied Hubert Trunkenpolz: "Für KTM ist angesichts der speziellen Anforderungen im Motorradbereich der Elektroantrieb nicht der allein selig machende Ansatz. Wenn wir unser MotoGP-Bike auf Batterietechnik umstellen würden, müsste es 500 Kilogramm wiegen, um ausreichend flott über die Runden zu kommen." Dasselbe gelte in abgemilderter Form auch für die KTM-Serienfahrzeuge. "Aus unserer Sicht ist es daher vielmehr erstrebenswert, E-Fuel salonfähig zu machen", so Trunkenpolz. Zum einen sei es technisch möglich, alle KTM-Motoren jenseits der 400 Kubikzentimeter auf E-Fuel-Betrieb umzurüsten, zum anderen bedürfe es keiner speziellen Infrastruktur. Der KTM-Vorstand stellt aber auch klar: "Im unteren Leistungsbereich, in den urbanen Ballungsräumen, fährt die Zukunft elektrisch. Für diesen Einsatzbereich entwickeln wir derzeit eigene Elektromotoren mit vier und elf kW."