"Abgesägt ist abgesägt“, warnt ein alter Handwerker-Spruch vor der Endgültigkeit von spanabhebenden Handlungen in aller Deutlichkeit. Deshalb galt es auch bei unserem Projekt Zündapp „GS 50“ die anstehenden radikalen Schnitte zunächst mit Bedacht zu setzen. Denn die waren unabdingbar, um aus der barocken Sport Combinette ein leichtes und maximal reduziertes Geländesport-Moped zu schnitzen.

Viele Anregungen fand ich schließlich im Netz bei den Spezialisten von www.zündapp.net, mit schmucken GS 50-Replikas, wichtigen Infos und vielen Tipps zu den raren GS 50/75-Modellen, mit denen die Münchner Geländesportler Anfang der 1960er-Jahre erfolgreich durchs Unterholz gepflügt waren. Genügend authentisches Material also zum Aufbau der 50er-Zündapp im zeitgenössischen Stil.

Schnittlinie und Sägeblatt unbedingt schmieren

Einem ganzen Stapel an Skizzen und Bildern folgte der endgültige Plan, der mit Stichsäge, Trennschleifer und, sofern nicht anders zu bewerkstelligen, auch mit Hammer und Meißel umgesetzt wurde. So musste ich den opulenten, an der Schwinge festgepunkteten Kettenkasten irreparabel demontierten, oder besser demolieren. Mit der feinen Schleifscheibe wurden nach dem Massaker die Schweißpunktreste und die grobschlächtig verschweißten Formbleche geglättet und verrundet.

In schön geschwungenen Bögen verlaufen die angezeichneten Schnittlinien am Rahmenheck, das mit der Metall-Stichsäge neu modelliert wird. Wichtig dabei: Schnittlinie und Sägeblatt reichlich mit Bohr- und Schneidöl einsprühen, um ein Fressen oder Verschmieren des Sägeblattes im Aluminium zu verhindern. Speziell beim Schneiden engerer Radien, bei denen das Sägeblatt regelrecht verkantet, verhindert die Schmierung ein Blockieren oder Abreißen des Blattes.

Erleichtern, wo es geht, verstärken, wo es sein muss

Den Vorsatz, so viele Originalteile wie möglich umzubauen oder anzupassen, habe ich auch beim hinteren Schutzblech umgesetzt. Dort, wo früher das massige Rücklicht thronte, fungiert jetzt ein kurzer Stummel als Schmutzfänger, der über den aus Alublech angefertigten Kennzeichen-/Rücklichthalter verlängert wird. Letzterer sitzt vibrationsgeschützt und elastisch in alle Richtungen an einem Sechs-Millimeter-Silentblock.

Auch die Gabelbrücken sollten aus dem Sport Combinette-Fundus übernommen werden, allerdings nackt und ohne die schwere Lampenverkleidung. Die obere Brücke, mit einem eingeschweißten Dreieck symmetrisch zurechtgemacht, trägt jetzt die verschraubten Klemmfäuste für den breiten Enduro-Lenker. Die verchromten Standrohre verschwinden oben unter selbst gebauten Aluminium-Lampenhaltern. Unten schützen schwarze Faltenbälge anstatt der billigen Blechhülsen vor Staub, Wasser und Steinschlag.

Um beim wilden Ritt durch schweres Gelände nicht zu zerbrechen, bekam der Hauptrahmen eine ordentliche Verstrebung verpasst, weil ich speziell beim Anblick des Übergangs vom 43 Millimeter dünnen Rahmenrohr ins stabile Druckguss-Rahmenheck doch ein mulmiges Gefühl hatte. Wenn es irgendwo brechen sollte, dann hier, sagte die innere Stimme. Also habe ich das aufgeschweißte U-Profil an einer mit drei Sechser-Schrauben befestigten Platte abgestützt und damit diesen hochbelasteten Bereich massiv verstärkt. Als Folge wanderte der Tank rund zehn Millimeter weiter nach oben. An sich kein Problem, nur klaffte jetzt am Übergang zum Alurahmen eine hässliche, schräge Lücke von mehr als einem Zentimeter, die mit einer drei Millimeter starken Aluplatte verschweißt und egalisiert werden musste. Vor dem Lackieren des Rahmens mussten darüber hinaus noch sämtliche benötigten Gewinde nachgeschnitten oder, wenn nötig, mit einem Gewindeeinsatz erneuert werden.

Fächerschleifer, Läppleinen oder Bandschleifer

Während sich der Lackierer um eine tadellose Optik bemühte, machte ich mich über die restlichen Fahrwerkskomponenten her. Sämtliche Stahlteile waren durchweg rostig vernarbt und gingen unverzüglich zum Verzinken. Doch nach der ersten Fuhre war klar: einfach verzinken geht nicht. Wie bei allen Oberflächenbeschichtungen muss auch hier vorher die Oberfläche mit Fächerschleifer, Läppleinen oder Bandschleifer geglättet und von Macken sowie Kratzern befreit werden.

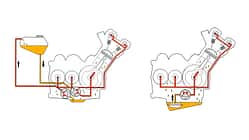

So erstaunt ich über die pfiffige Konstruktion der Schwingenlager aus Messing-Gewindebuchse mit eingesetztem Stahl-Innenring war, so wenig verwunderte mich nun das zähe, schwergängige Ansprechverhalten der Federung. Abhilfe schaffte eine mittels Trennscheibe eingefräste Nut, die es ermöglicht, die Stahl-Innengewinde so weit vorzuspannen, dass nach dem Festziehen der Schwingenachse in axialer Richtung nichts mehr verklemmen kann.

Packung Wälzlagerfett für die Radlager

Wegen des kleinen 11er-Originalritzels und der weit ausgefederten Schwinge für mehr Federweg kann die Kette an meiner Eigenbau-GS 50 gelegentlich über Schwinge und Kickstarterwelle streifen. Zwei übergestülpte Wasserschläuche verhindern lautstarke metallische Kontakte. Und nachträglich angebrachte O-Ringe zwischen der angefasten Unterlegscheibe und den Schwingenlagern schützen vorm Eindringen von Wasser und Staub.

Erstaunlich gut in Schuss waren alle Radlager, die zuerst mit einem harten Strahl aus der Druckluftpistole vom alten, verharzten Fett befreit und danach mit MoS² aus der Sprühflasche gespült sowie mit einer großzügigen Packung Wälzlagerfett geschmiert wurden. Diese Methode ist erfahrungsgemäß besser als die maschinelle Reinigung der Lager mit Kaltreiniger. Dabei werden nämlich oft Schmutzpartikel aus der umgewälzten Kaltreinigerbrühe in die Laufbahnen und Käfige gespült, die dann einen rauen, hakeligen Lauf verursachen. Wenn es trotz penibler Reinigung nichts wird, kommen neue Lager rein. Die paar Euro sind mir der zuverlässige, leichte Lauf der Räder immer wert. Zumal man dabei gleich auf beidseitig gedichtete Lager in leichtlaufender C3-Ausführung zurückgreifen kann. C3 auch deshalb, da sich die Lager-außenringe je nach „Vorspannung“ in der Alunabe einen Hauch setzen, durch das größere Laufspiel aber dennoch eine perfekte Leichtgängigkeit garantieren.

Putzen und Polieren mit Paste

Um die Mechanik und Technik der Zündapp im zeitgenössischen Stil zu belassen, wollte ich die Oberflächen der Metallteile weder sandstrahlen noch lackieren. Eine Bremsankerplatte aus Druckguss sollte auch aussehen wie Druckguss. Zur Reinigung der Oberfläche versuchte ich es zuerst mit den konventionellen Mitteln. Kaltreiniger, Bremsenreiniger, MoS²-Spray – alle diese Mittelchen brachten leider nicht das gewünschte Ergebnis. Dann kam die EMR grob Retro Polish- Reinigungspaste von Ambassador Chemie zum Einsatz (www.ambassador-chemie.de). Mit der gelang eine matt-glänzende, aber eben nicht polierte Oberfläche. Um auch die Ecken und Vertiefungen zu erreichen, bastelte ich mir aus einem stabilen Alublech und einem aufgeklebten Moosgummi ein Hilfswerkzeug. Fazit: Damit klappt die Reinigung, bleibt aber selbst mit der EMR-Paste eine zeitaufwendige Putzerei. Im Vergleich zur bewährten Nevr-Dull-Polierwatte (www.nevr-dull.de) ist der Abtrag der schwarz-grauen Oxydschicht besser. Wer auf Hochglanz setzt, ist jedoch mit Nevr-Dull beim Aufpolieren von Alufelgen und Motordeckeln bestens bedient. Auf polierten Oberflächen kommen Kratzer und Macken allerdings erst recht zur Geltung. Deshalb sind mir bei der rustikalen GS 50 seidenmatte Oberflächen lieber, die mit der EMR-Paste gelingen.